Guerre en Ukraine: entre guerre et paix le long du Danube (reportage)

De la Roumanie à l’Ukraine, reportage le long du Danube qui sépare guerre et paix, tout en rapprochant les citoyens. Dans cette région sensible, l’histoire repasse les plats, et les Russes ne sont jamais loin.

Le majestueux Danube est devenu la dernière étape pour des milliers de réfugiés qui fuient l’Ukraine vers la Roumanie. Durant des journées déchirantes, ces femmes avec enfants – les hommes de 18 à 60 ans sont retenus au pays – ont débarqué, hagardes, du bac qui assure la traversée d’Orlivka vers Isaccea. On a compté jusqu’à cinq mille arrivées par jour. Sur la rive roumaine, un village d’accueil a été aménagé. « Tout est gratuit », est-il indiqué en anglais, russe et ukrainien. Repas chauds, boissons, hot-dogs, cartes SIM, peluches, jusqu’à la nourriture pour les animaux de compagnie, et les cages pour les transporter.

Dans cet élan de solidarité, la Roumanie, même si elle se sait moins prisée par les Ukrainiens, s’est engagée corps et âme. A chaque arrivée du bateau, les volontaires à la chasuble rouge, dont des traducteurs, sont nombreux à se presser pour aider les personnes âgées à transporter leurs bagages bouclés à la hâte, à envelopper de couvertures ces mamans et leurs enfants transis de froid, à aiguiller les arrivants vers des logements provisoires. Et signifier à tous leurs droits, comme celui d’occuper une activité rémunérée sans posséder de permis de travail.

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Priscilla, une Ghanéenne qui étudiait l’agronomie à Kiev, n’a que 150 euros en poche, pas assez pour rejoindre Düsseldorf, où réside un de ses oncles. Pas de solution pour elle dans l’immédiat. Discrimination? « Tout le monde peut recevoir de l’aide mais les détenteurs d’un passeport ukrainien ont la priorité, reconnaît Ionut, un volontaire. Cela n’a rien à voir avec la couleur de peau, la religion ou que sais-je. Ces étudiants étrangers doivent être pris en charge par leur ambassade ou leur consulat, sinon c’est la porte ouverte à des abus avec des non-Ukrainiens qui tenteraient de bénéficier des mêmes droits. »

Après la ruée initiale, le mouvement s’est calmé. Les bacs ne sont plus surchargés. Mais il suffirait d’une étincelle pour qu’une marée de piétons, de voitures et de bus s’agglutinent à nouveau à la frontière. Les réfugiés ne restent pas longtemps sur la rive: ceux qui n’ont pas de moyen de loco- motion sont acheminés vers la gare de Galati (prononcez Galats) d’où ils rejoindront en train, et gratuitement, Bucarest, qui ne sera qu’un point de transit vers la Hongrie, la Bulgarie – beaucoup d’Ukrainiens du Sud y ont des racines – ou l’Europe de l’Ouest.

L’angoisse monte à Galati

A un jet de pierre de la Moldavie et de l’Ukraine, Galati a elle-même vécu un passé chaotique. En 1789, cette cité d’origine génoise est détruite par un général russe au cours de la guerre russo-turque. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle est occupée et pillée par les troupes allemandes, puis russes. Elle sera également bombardée par l’aviation anglo-américaine et par les Allemands. Ensuite, ce fut l’intégration dans l’Union soviétique jusqu’en 1989 et la chute du régime de Ceausescu. Dans le cimetière principal, les tombes de soldats français voisinent avec celles de combattants d’autres nationalités, preuve des affrontements meurtriers dans cette partie de l’Europe.

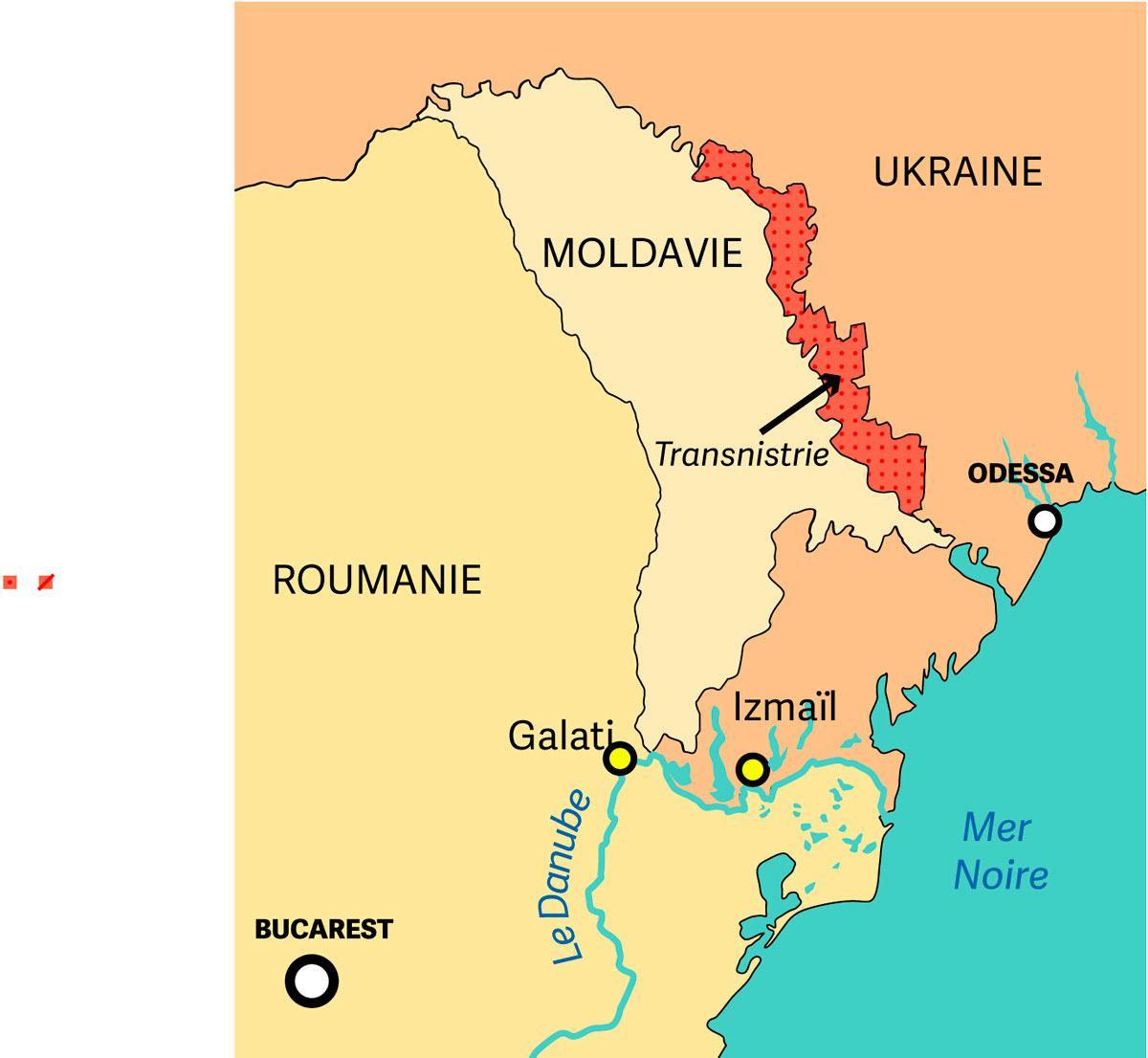

Les Galatéens vivent-ils aujourd’hui dans l’angoisse de la guerre en Ukraine? Les demandes de passeports ont explosé et le temps d’attente est de plus de trois mois. Et ce n’est pas seulement dû à la levée des dernières restrictions liées au Covid-19. « Si les Pays-Bas ou l’Allemagne étaient en guerre, vous auriez peur, non? , répond Anka Spamu, journaliste au quotidien local Viata Libera. Sans compter que la Transnistrie nous préoccupe, car elle abrite quelque deux mille soldats russes. » Cette république autoproclamée, à cheval sur la Moldavie et l’Ukraine , et qu’aucun Etat de l’ONU ne reconnaît, reste une des dernières à arborer sur son drapeau la faucille et le marteau.

Même inquiétude, mais pour une autre raison, chez Petricia Patilea, une adjointe du maire: « S’il se passait une catastrophe nucléaire?, s’interroge-t-elle. En 1986, la pollution radioactive venue de Tchernobyl avait atteint des taux alarmants à Galati et dans les villes proches. » En attendant, les habitants se félicitent que leur pays soit membre de l’Otan, dont le drapeau flotte aujourd’hui devant le Parlement, à Bucarest. Trois cents militaires belges sont en voie d’être déployés au sein d’un bataillon franco-belge près de Constanta, sur la mer Noire, dans le cadre de la Force de réaction de l’Otan.

Izmaïl en mode résistance

Retour vers le Danube. Le bac en sens inverse, vers cette Ukraine que des millions de gens ont fuie, n’est pas vide: deux camionnettes chargées d’aide humanitaire et une poignée de passagers telles ces quinquagénaires ukrainiennes surprises par la fin des vols commerciaux vers Kiev alors qu’elles reviennent d’un long voyage en Egypte. Elles se rendent à Odessa, pourtant désignée comme la prochaine cible des Russes. Mais pas de quoi leur faire peur. « C’est calme pour l’instant », relativisent-elles. Elles rient. Pour conjurer le sort?

Sitôt du côté ukrainien, on constate que la route d’accès à la frontière est vide, alors qu’une semaine auparavant, elle était encombrée. Les bas-côtés sont encore jonchés des traces de ce camping forcé. Jusqu’à la première ville, Izmaïl, à quarante kilomètres, on traverse un paysage de tourbières, et on ne croise que de rares autos. Après trois checkpoints, on aboutit à la ville qui descend en pente douce vers le Danube. La plage qui le borde est inaccessible: des obstacles défensifs ont été disposés pour empêcher un éventuel débarquement, et des panneaux signalent la présence de mines. Et cela à deux pas de la plaine de jeux.

D’origine ottomane, Izmaïl fut, elle aussi, conquise un jour par un général russe, que les chrétiens de l’époque, fin du XVIIIe siècle, ont accueilli comme un libérateur. La population actuelle est à l’image des strates apportées par l’histoire: ukrainienne, russe, lipovène – descendants d’émigrés russes – mais aussi bulgare, moldave, gagaouze…

En cette mi-mars, la cité, qui compte en temps normal 70 000 habitants, semble avoir été désertée. Pas âme qui vive sur l’immense place où trône un navire de guerre en l’honneur de la marine soviétique. Mais qu’on ne s’y trompe pas: discrètement, les habitants, du moins ceux qui restent, se sont mis en mode résistance et solidarité. Ainsi, l’hôtel Bessarabia héberge gratuitement des familles et des orphelins. Dans un hall sportif, des volontaires s’affairent à gérer les stocks de vivres et de médicaments destinés aux déplacés de tout l’oblast d’Odessa, dont fait partie Izmaïl.

A l’étage, un call center est installé dans une salle de danse. C’est là que sont centralisés les demandes d’aide. D’après Anna, la jeune responsable native de Crimée, trois mille appels ont été reçus en deux jours. « Beaucoup d’Ukrainiens n’ont plus de travail, ont été déplacés ou simplement ne trouvent plus leurs produits de première nécessité comme les médicaments contre l’asthme et le diabète, car les lignes d’approvisionnement ont été coupées », explique-t-elle, tout en fustigeant « ceux qui tentent de profiter de la situation ».

Dans son regard, on ressent une intense détermination. Pendant qu’elle soutient ses concitoyens, son mari est sous les drapeaux du côté d’Odessa. Sa mère habite dans les environs de la centrale nucléaire de Zaporijia, où des explosions ont récemment retenti: « Impossible d’échanger avec elle, car son téléphone est cassé, et la seule voie d’accès pour la rejoindre est bloquée par les Russes », s’énerve- t-elle. Dans sa vie d’avant-guerre, elle était consultante business à Kiev: « Si c’est plus sécurisant d’être à Izmaïl? Personne ne se sent en sécurité en Ukraine », observe-t-elle. Et d’ajouter, fataliste: « La guerre durera six mois au moins. Je suis heureuse de ne pas avoir d’enfants. »

Plus haut dans la ville, le palais de la culture abrite une activité d’un genre nouveau: la fabrication de treillis de camouflage. On dirait un atelier artistique, à part qu’ici, c’est dans l’intention de contrer un ennemi. Des grands-mères découpent des tissus, pendant que d’autres participants, de tous âges, de toutes conditions, intègrent les lambeaux dans des mailles de fer. Devoir patriotique oblige, on s’applique en silence. Pour quel usage, ces mètres de camouflage? « Je ne veux pas en parler, s’excuse Iolanta. Je peux juste vous préciser que nous ferons tout pour obtenir la victoire. » Soudain, les sirènes retentissent, longues et lancinantes. La fin de l’alerte interviendra au bout de dix minutes.

L’heure du couvre-feu approche, il ne faut plus traîner à l’extérieur. C’était sans compter un checkpoint où des policiers surarmés et fort nerveux fouillent les véhicules. « Montrez vos appareils photo et smartphones! », lance un gradé à deux journalistes étrangers qui ne peuvent exhiber d’autorisation militaire pour les prises de vues. D’une main alerte, il efface méthodiquement l’ensemble des images. La paranoïa est répandue à l’égard des « infiltrés russes », qui seraient en mission de reconnaissance.

Constantin bloqué à Reni

Depuis Galati, l’autre porte d’entrée en Ukraine est la petite ville de Reni, dont la moitié de la population est roumanophone. Pour l’atteindre, il faut passer par la Moldavie. Nous embarquons dans la Dacia du sénateur Andrei Postica (parti USR, opposition de centre-droit), qui s’est mis en tête d’aider les Ukrainiens, « en tant que citoyen ». Comme son parti, il soutient l’intégration dans l’UE de la Moldavie, cet Etat sans moyens aujourd’hui aux prises avec un flot de réfugiés à son poste-frontière de Palanca. La Moldavie, qui n’est pas non plus membre de l’Otan, se trouve également à la merci d’une Russie qui pourrait utiliser la Transnistrie dissidente comme base arrière.

Ces derniers jours, le sénateur a souvent traversé la frontière roumano-moldave, et, deux kilomètres plus loin, la frontière moldavo-ukrainienne. Son passeport diplomatique lui facilite les passages lors des multiples contrôles. Cet ancien expert pour l’attribution de fonds européens n’était jamais allé jusqu’à Reni. Il a découvert une commune structurée autour d’une grande place arborée, rendez-vous des quelques familles qui n’ont pas fui, et de jeunes en goguette. Mais dès qu’on s’en éloigne, les rues en terre, les maisons branlantes et les fils qui pendent ramènent à des décennies en arrière.

En enjambant une voie désaffectée, on aboutit à une terrasse défraîchie qui surplombe le Danube. Elle est déserte, jusqu’à l’arrivée de Constantin, un trentenaire qui se balade avec son épouse et ses deux enfants. Il n’a pas vraiment choisi d’être à Reni, ce cul-de-sac de l’Ukraine: « Lorsque la guerre a éclaté, nous étions à Odessa. J’ai dit à ma femme: « on doit quitter le pays au plus vite ». Mais la file de voitures était immense à Palanca. Nous avons attendu dix-huit heures! Quand je suis arrivé au bout, c’était trop tard: on m’a fait savoir que les hommes ne pouvaient plus sortir du pays. »

Depuis, il loge dans un hôtel de Reni, et cela fait trois semaines déjà. Travailleur dans la marine marchande, il n’est plus payé par son armateur grec. « Heureusement, des amis m’aident. » Il songe à envoyer sa famille en Italie, où il a des contacts. « Si les Russes déboulent ici, je déguerpis », tranche cet homme au visage marqué par un mélange de rage et d’anxiété. Nous le quittons à regret. Sur le chemin du retour, entre les deux frontières, le sénateur remarque plusieurs dizaines de tentes blanches dressées par l’agence gouvernementale turque Afad. « Elles n’étaient pas là hier », observe-t-il, surpris. Le signe avant-coureur, pense-t-il, d’un prochain déferlement.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici