Course à la science dans les abysses: quid du « deep sea mining »? (enquête)

L’extraction minière dans les abysses pourrait démarrer cette décennie. Alors que des sociétés comme Deme-GSR (Belgique) entament des tests d’exploitation, des scientifiques, coincés entre les ONG et l’industrie, doivent évaluer l’impact potentiel du deep sea mining. Mais peut-on vraiment être sûr de ce qu’il va se passer dans un des endroits les plus méconnus de la science?

Un dossier de Laura Cole et Quentin Noirfalisse

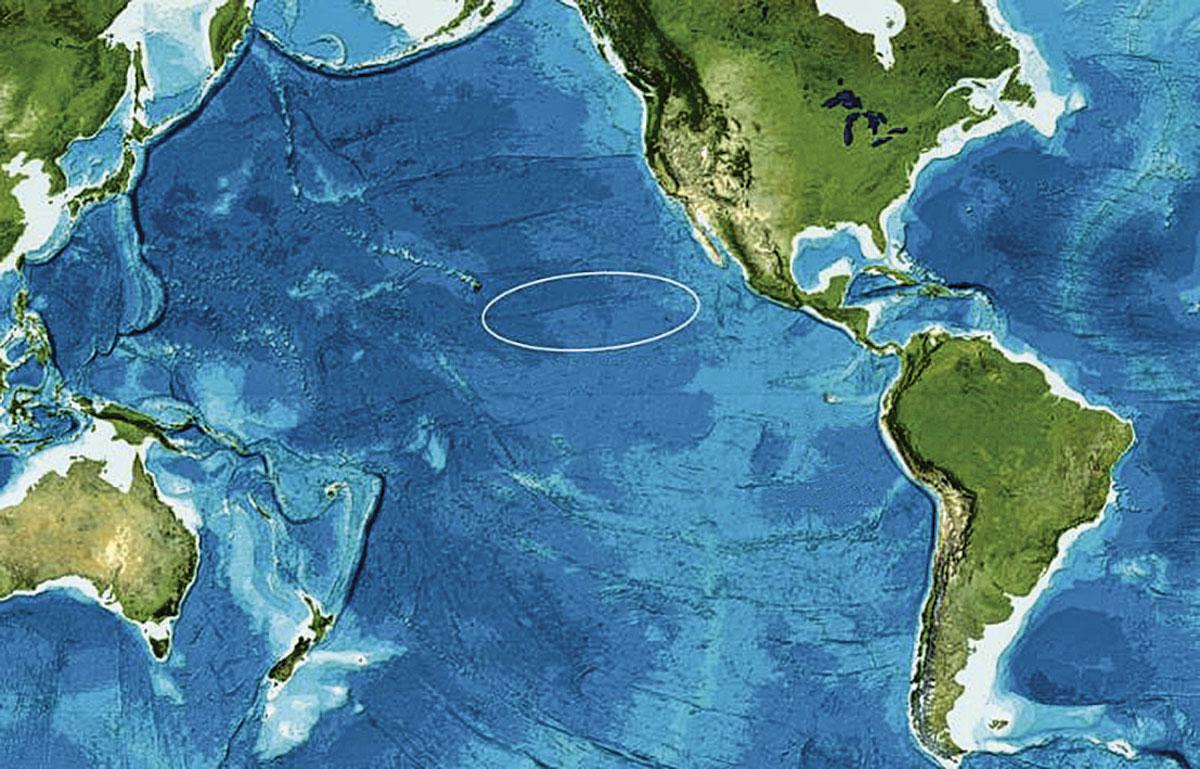

« C’est une petite pierre pour l’humanité. » Le 22 avril dernier, la société belge Global Sea Mineral Resources (GSR), filiale de Deme, géant belge de l’ingénierie maritime, n’a pas hésité à paraphraser Neil Armstrong pour qualifier ce qu’elle avait réalisé deux jours plus tôt en plein milieu de l’océan Pacifique. A plus de 4 100 mètres de profondeur, le Patania II, une machine de 25 tonnes, sorte d’aspirateur géant à chenilles, venait de collecter pour la première fois des nodules polymétalliques sur le sol abyssal de la zone de Clarion-Clipperton (alias CCZ, prononcez si-si-zi). Le test avait duré cinquante heures. Ce jour-là, la Belgique est devenue pionnière d’un nouveau mode d’extraction minière hautement polémique: le deep sea mining.

L’exploitation va bouleverser l’habitat des espèces qui y vivent pendant des millions d’années.

Le sol marin de la CCZ est jonché de milliards de roches, semblables à des truffes, mesurant en général de dix à quinze centimètres de diamètre. Il s’agit de dents ou d’arêtes de poisson ou d’autres éléments tombés dans le fond de la mer sur lesquels des minéraux se sont agglutinés depuis des millions d’années. Pourquoi Deme a-t-il investi plus de 100 millions d’euros pour recueillir ces roches? Parce que les nodules sont truffés de cobalt, de cuivre, de nickel et de manganèse. Des minerais stratégiques pour les batteries et l’électronique, sur lesquels l’industrie et le monde politique comptent pour favoriser le marché de la mobilité électrique et répondre à la crise climatique.

Incident à 4 000 mètres

Le 25 avril, l’ambiance s’est tendue à bord du Normand Energy, le bateau de l’expédition de Deme-GSR. Redescendu à 4 100 mètres de profondeur pour un ultime test, le Patania II s’est retrouvé déconnecté du câble de cinq kilomètres censé le poser sur le lit de la mer. Un point de levage avait cédé. Le fond de la CCZ rappelait peut-être, avec sa pression à 1 000 bars (soit « deux éléphants sur votre orteil », pour citer le magazine Nature), qu’il ne se domptait pas aussi facilement. L’incident du Patania II, resté échoué jusqu’au 30 avril et une opération de reconnexion réussie par Deme-GSR, a indigné les ONG opposées à l’exploitation minière dans ces zones quasiment jamais touchées par l’homme.

« Perdre le contrôle d’une machine de 25 tonnes au fond de l’océan Pacifique devrait couler pour de bon l’idée d’extraire des minerais », a déclaré Sandra Schoettner, une biologiste marine de Greenpeace. Avec d’autres activistes, elle était présente à bord du Rainbow Warrior pour manifester, en pleine zone de Clarion-Clipperton, contre les tests de l’entreprise belge. Kris Van Nijen, directeur de Deme-GSR, lui, a défendu son modus operandi. « Nous menons ces essais pour mieux comprendre les obstacles et affiner continuellement notre technologie. »

Entre les ONG comme Seas at Risk, Greenpeace ou le WWF, de plus en plus nombreuses à protester contre le deep sea mining et les miniers marins, comme GSR-Deme, The Metals Company (Canada, appuyée par le sulfureux trader minier Glencore) ou UK Seabed Resources (détenu par Lockheed Martin, leader mondial de l’armement), on trouve des héros malgré eux: les scientifiques. S’ils ne peuvent se rendre physiquement dans le fond de l’océan, la pression s’accumule néanmoins sur leurs épaules. On attend d’eux qu’ils évaluent l’impact de l’exploitation minière sur les fonds marins. Ce « on », ce sont les 169 pays membres de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA), l’organe intergouvernemental basé à Kingston, qui contrôle leur exploitation dans les eaux extraterritoriales et doit adopter un code minier.

Lire aussi: Dépollution: le recyclage mis sur orbite

Des nématodes comme canaris

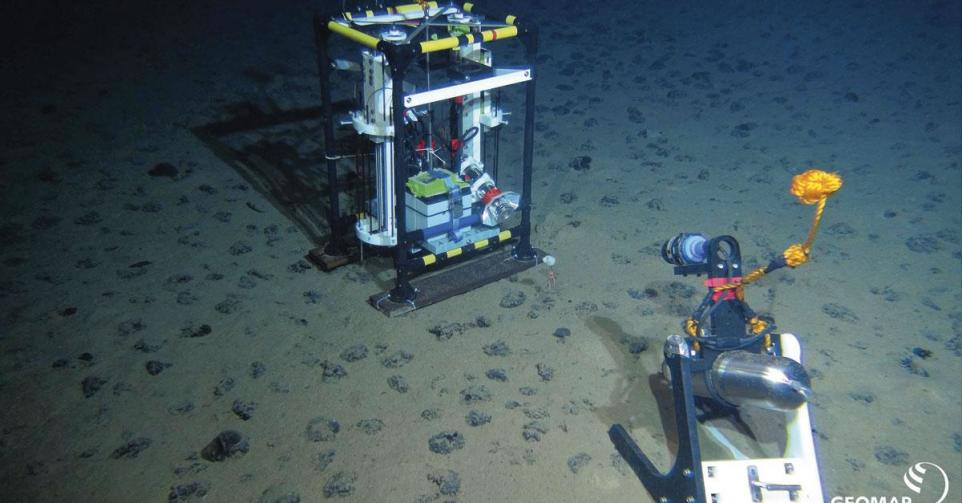

Un autre navire, l’Island Pride, a donc accompagné le Normand Charter, le bateau de recherche de Deme, en avril dernier. A son bord, des scientifiques de 28 instituts européens, qui mènent le projet MiningImpact. Ils étaient là pour contrôler les conséquences des tests. Comme le précise Matthias Haeckel, de l’institut d’océanographie allemand Geomar, les chercheurs ont envoyé vers le fond du matériel de pointe, dont un véhicule télécommandé semblable à un alunisseur, pour collecter des échantillons et mesurer « l’étendue spatiale du panache de sédiments généré par leur prototype », son évolution avec le temps et la « portion du fond de mer enlevée » par le Patania II.

Les échantillons arriveront en Europe dans quelques semaines. Des milliers de petits vers appelés nématodes, l’une des formes de vie les plus abondantes de la CCZ, vont débarquer en Belgique pour être analysés à l’université de Gand. « Leur abondance les rend idéaux pour étudier les changements des eaux profondes », précise Lara Macheriotou, post-doctorante à l’UGent. Elle sait déjà que l’incidence de l’exploitation dans ces zones sera important. Les études menées à Gand ont montré que les espèces présentes sont très influencées par leur environnement immédiat. Les nématodes aux alentours des nodules seront « très vulnérables au risque d’extinction engendré par l’extraction », souligne Lara Macheriotou, ce qui fera peut-être d’eux les canaris des mines sous-marines. « Mais nous devons prouver les répercussions avant de tirer des conclusions. »

Impact à plusieurs étages

Craig Smith est un des meilleurs spécialistes de la faune de la CCZ. Il l’étudie depuis trente ans à l’université de Hawaii. Nonante pour cent des espèces qu’il a pu découvrir avec son équipe étaient inconnues auparavant. Comme nombre de ses collègues, il est sûr de deux choses: « Un: l’exploitation va bouleverser l’habitat des espèces qui y vivent pendant des millions d’années. Deux: il va falloir des années pour répondre aux questions que l’on se pose. » Car seul 0,01% de la surface de la CCZ, qui s’étend sur près de 5 millions de km2, a été échantillonné.

Autre source d’interrogation: quel sera l’impact sur les autres étages de l’océan? En aspirant les nodules, les collecteurs vont aussi aspirer des sédiments, de l’eau et des particules de minerais. Pour les rejeter ensuite dans l’océan, à une profondeur entre 1 000 et 3 000 mètres. Les volumes avancés par Craig Smith et ses collègues, dans une opinion scientifique parue dans la revue américaine Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), en juillet 2020 impressionnent: 50 000 m3 par jour. Entre 200 et 5 000 mètres de profondeur, on retrouve 90% de la biosphère et un volume de poissons cent fois plus grand que le volume annuel de la pêche mondiale, rappelle l’article. Qui prévient: les sédiments pourraient s’éparpiller sur de grandes distances, rester en suspension des années et perturber les micro-organismes (planctons) qui composent le régime alimentaire des espèces présentes.

Les scientifiques doivent répondre vite à des questions qui demandent des années de recherche.

Dans un rapport de mai 2021, l’ONG Seas at Risk insiste, elle, sur un autre aspect: « Perturber le lit de la mer pourrait contribuer à l’émission de carbone séquestré depuis des millions d’années. » Selon Craig Smith, nous ne comprendrons l’impact de l’extraction de nodules que quand une opération d’exploitation à grande échelle aura été conduite et étudiée depuis au moins dix ans. « Sans cela, je ne vois pas comment exposer les habitats assez longtemps aux perturbations minières pour comprendre comment ils sont touchés. »

Lire aussi; La thérapie cellulaire, la médecine qui régénère

Google et BMW pour un moratoire

Dans un fracas, des géants de la tech et de l’automobile comme BMW, Volvo, Samsung et Google ont signé l’appel du WWF à un moratoire sur le deep sea mining, une option défendue par les ONG. Le moratoire appelle à un arrêt des activités minières jusqu’à ce que les risques soient entièrement évalués. Le Parlement européen, lui, avait déjà voté en faveur d’un moratoire en 2018. Le vote exhortait la Commission européenne à exiger que les Etats de l’UE arrêtent de parrainer et subventionner des licences d’exploration dans les eaux internationales ou sur leurs propres territoires maritimes. Sans effet jusqu’ici.

Pour Kris Van Nijen, la recherche demandée par les adeptes du moratoire est déjà requise par l’ISA. « Si la science montre que les fonds marins n’ont pas d’avantages sur les autres solutions – qui dépendent essentiellement de l’ouverture de nouvelles mines terrestres -, il n’y aura pas d’industrie du deep sea mining. Protester contre les essais du Patania II c’est comme protester contre un essai clinique pour un vaccin avant que ses résultats ne soient connus. C’est illogique, antiscientifique et irresponsable. » Ses commentaires font écho à ceux de Michael Lodge, le secrétaire général de l’ISA. En juin dernier, lors d’une audition au Parlement belge, il a décrié les appels au moratoire, les qualifiant aussi « d’antiscientifiques ». Un moratoire pourrait, selon lui, mener à un déclin du financement de la recherche.

Les ONG ont critiqué ces propos, qui confirment, à leurs yeux, que Michael Lodge est « pro-mining« . Ils symbolisent toutefois un vrai enjeu. Comme le rappelle Craig Smith, les scientifiques qui investiguent les conséquences de l’exploitation sont parmi les meilleurs dans leurs domaines. « Je n’ai aucun doute quant à l’indépendance de la vaste majorité d’entre eux. Ils porteront haut et fort leurs conclusions. »

Lire aussi: Carbo, l’appli qui décarbone

Plus d’argent pour les machines?

Dans son rapport de mai 2021, l’ONG Seas at Risk relève que l’Union européenne finance davantage le développement technologique du deep sea mining que la recherche qui doit permettre de savoir s’il peut avoir lieu ou pas. « Malgré l’énorme manque de connaissances sur les écosystèmes des eaux profondes, la plupart des financements ont été destinés au développement de technologie pour l’exploitation minière: 54% des 192 millions d’euros dépensés pour la recherche ont été alloués à [ces projets]. »

Le projet MiningImpact a été financé, lui, à hauteur de 23 millions d’euros par différents partenaires européens. La Belgique a contribué à concurrence de 950 000 euros via Belspo (ou Politique scientifique fédérale) et la Région flamande. MiningImpact déclare ne pas financer ou recevoir de financement de GSR. Matthias Haeckel insiste: le projet consiste « en un suivi scientifique indépendant des essais du Patania II ».

Il est difficile de dire dans quelle mesure Deme-GSR utilise les recherches de MiningImpact à la place des propres évaluations d’impact qu’il doit fournir à l’ISA. « Nous sommes en dialogue constant avec de nombreuses institutions et chercheurs qui nous aident à concevoir les études requises pour ces évaluations », répond Kris Van Nijen. Pour Greenpeace ou le WWF, cette relation manque de clarté. « Si Deme-GSR utilise les résultats de recherches indépendantes sans investir pour obtenir ses propres données environnementales, elle peut être vue comme bénéficiant indirectement du financement, indique Sarah Vanden Eede, du WWF Belgique. Cette utilisation des résultats des scientifiques pourrait nuire à la réputation d’indépendance de ceux-ci. »

Lire aussi: L’herbe à éléphant au secours des sols pollués

Pas de mécanisme de contestation

Face à la ruée sur les abysses, le monde politique tente de suivre le rythme. Le cabinet du ministre compétent, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), est occupé à refondre la loi belge sur les fonds marins de 2013. D’après son cabinet, « les recherches [menées par la campagne MiningImpact] peuvent former la base pour un cadre réglementaire contraignant sur l’exploitation des eaux profondes. » Notre pays semble désormais envisager légalement l’exploitation commerciale.

Côté international, l’ISA rédige aussi sa réglementation. Klaas Willaert, expert du sujet à l’université de Gand, soulève un problème majeur. Le brouillon de code minier de l’ISA ne contient pas, à ses yeux, un moyen pour les tiers (citoyens et ONG) de faire appel contre une concession. Il existe aussi en Belgique. « La loi actuelle n’inclut pas de procédure de participation », dit-il, en recommandant que la révision de la loi contienne un moyen de contestation clair quand l’Etat veut parrainer une licence pour une firme privée. « Si on ouvrait une nouvelle carrière terrestre chez vous, lance Hendrik Schoukens, juriste à l’université de Gand, seriez-vous d’accord de n’avoir le droit d’envoyer qu’un simple commentaire? »

Rien n’est simple dans la course aux minerais des abysses. Les scientifiques doivent répondre vite à des questions qui demandent des années de recherche. On ne sait pas encore si le deep sea mining est plus respectueux de l’environnement et du climat que les mines terrestres. Et personne ne peut dire si dans vingt ans, les nouvelles batteries auront encore besoin des minerais dont sont remplis les nodules. En tant que « parrain » d’une société à la pointe du deep sea mining, la Belgique est en tête de pont pour se positionner sur l’avenir des fonds marins, ce « patrimoine mondial de l’humanité, aussi méconnu que fragile. »

La Belgique, « parrain » de Deme dans le Pacifique

En 2013, Deme-GSR a obtenu auprès de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) une licence d’exploration sur une surface d’environ 75 000 km2 dans la zone de Clarion-Clipperton. Comme elle est en eaux internationales et que GSR est une société privée, elle a dû être parrainée par l’Etat belge pour l’obtenir. Le sponsoring implique que les Etats supportent des risques juridiques et financiers. Par ailleurs, GSR détient aussi en joint venture avec les îles Cook une autre surface d’exploration de 75 000 km2.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici