Où sont passés les toubibs ? Enquête sur la pénurie de médecins, qui touche une commune sur deux (infographies)

Flamands et francophones continuent de négocier les quotas Inami. Avec, en ligne de mire, des pénuries en germe et des carences dans certains endroits et certaines spécialités. Les projections à moyen et long termes ne seraient d’ailleurs pas bonnes. Résultat: il faudrait hausser les quotas. Décryptage.

Il y a eu la crise sanitaire et, avec elle, une première ligne submergée, les généralistes, sur lesquels les autorités politiques et sanitaires ont compté, beaucoup, pour évaluer les symptômes, prescrire un dépistage – ou l’effectuer eux-mêmes -, répondre aux appels et interrogations des malades, rédiger un certificat de quarantaine, convaincre les indécis, vacciner. Puis encore s’occuper des tâches administratives, du suivi des autres, les hors-Covid, les personnes âgées isolées, les malades chroniques… Des médecins, seuls, mis à rude épreuve par deux années à faire front.

Dans le même temps, d’abord sur la pointe des pieds, voilà que resurgit un débat sur les numéros Inami – sans lesquels les médecins ne peuvent offrir à leurs patients des remboursements de l’assurance maladie. Sur quoi porte-t-il précisément? Un projet de loi porté par Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre fédéral de la Santé, qui y planche depuis l’été dernier. Et qui vise un contrôle plus sévère des quotas Inami par le fédéral, avec la volonté de mettre fin au dépassement systématique des contingents par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Chaque année, quelque 850 nouveaux médecins sortent des universités francophones, pour un peu plus de cinq cents numéros en théorie. Ce qui contraint le fédéral à délivrer des numéros supplémentaires. L’exécutif communautaire n’a pas, comme la Flandre, organisé un concours (avec un nombre défini d’admis) à l’entame des études. Il a instauré un examen d’entrée: ici, tout candidat qui réussit l’épreuve est autorisé à s’inscrire. Insuffisant, inefficace pour la Flandre, qui juge que ce filtre, non bétonné, provoque inévitablement une demande trop importante en numéros Inami.

On ne peut pas se focaliser uniquement sur les quotas. La question fondamentale est celle des besoins de formation et des besoins de soins de la population sur l’ensemble du territoire. »

Françoise Smets, doyenne de la faculté de médecine et médecine dentaire à l’UCLouvain.

Frank Vandenbroucke propose, pour faire face à ce problème, de conclure un accord « ensemble ». Son idée: d’accord pour une hausse de 10% de quotas francophones, à partir de 2027, contre un concours – comme l’avait déjà demandé, à plusieurs reprises, Maggie De Block lorsqu’elle était en charge de la Santé. Sinon, Frank Vandenbroucke agira, lui-même, en imposant un « mécanisme de responsabilisation fédéral », sous-entendant qu’à l’issue du cursus médical, l’Inami pourrait ne pas délivrer de numéros à des dentistes et des médecins pourtant diplômés. En résumé, voilà posé le deal, qui doit se conclure très vite. La loi prévoit que l’étudiant soit informé sur le nombre de quotas lorsqu’il entame son cursus. Or, avril est déjà là. L’accord serait, en fait, presque acquis.

Le concours ne semble plus tabou auprès des francophones. Les doyens des facultés de médecine plaident en sa faveur et au gouvernement communautaire, parmi les partis, seul Ecolo bloque, estimant que d’autres pistes n’ont pas été explorées. « L’idée des mutualités socialiste et chrétienne, de sortir des quotas la médecine générale et les spécialités en pénurie, est à creuser », avance Rodrigue Demeuse, député au parlement de la FWB. Au PS, il n’y a pas de refus de principe sur un concours, s’il ne s’applique qu’aux filières qui ne sont pas en pénurie. Pour les socialistes, celles-ci doivent faire l’objet d’un traitement différent. « Pour les francophones, il s’agit aussi de démontrer leur fiabilité à l’égard du fédéral », commente Françoise Smets, doyenne de la faculté de médecine et médecine dentaire à l’UCLouvain.

Un concours, donc, mais à la condition de coupler les pourparlers à une juste estimation du terrain. « On ne peut pas se focaliser uniquement sur le non-respect des quotas. La question fondamentale est celle des besoins de formation et des besoins de soins de la population sur l’ensemble du territoire », résume la doyenne. L’irruption de ce débat après deux années de crise sanitaire fait grincer beaucoup de dents. N’y a-t-il pas un non-sens à resserrer le nombre de praticiens alors qu’il existe une pénurie dans plusieurs spécialités depuis de nombreuses années?

Les spécialités en pénurie et en surplus

En se basant sur l’indice de remplacement, les experts fédéraux en planification ont établi la liste des spécialités en pénurie et en surplus. A partir de cet exercice, ils proposent aux entités fédérées le nombre de places minimal ou maximal à réserver à chaque spécialité.

- Manque observé (ou pénurie avérée): la médecine générale, la rhumatologie, la médecine légale, la psychiatrie et la gériatrie.

- Risque de manque (ou risque de pénurie): la médecine interne générale et l’oncologie médicale.

- Risque de surplus (ou risque d’excès de soignants): la radiothérapie-oncologie, le radiodiagnostic, la pédiatrie, la cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie, la neurochirurgie, la chirurgie et l’anesthésie-réanimation.

- Surplus observé (ou excès avéré): la neurochirurgie et la gynécologie-obstétrique.

A l’entrée du cursus médical

En 2016, 1 262 médecins se spécialisaient en médecine générale. Le nombre de candidats a crû, passant ainsi à 1 904 en 2018, 2 038 en 2019 et 2 130 en 2020. Selon les projections livrées par l’offre médicale, « à conditions et politique inchangées », parmi les 2 089 jeunes inscrits en première année de médecine en 2020, 716 se destineront à la médecine générale.

En effet, elle reste actuellement la seule spécialité pour laquelle un sous-quota est arrêté. Autrement dit, depuis 2018, parmi le nombre global de numéros Inami disponibles, une proportion est d’office réservée à la discipline – qu’on retranche en conséquence aux autres spécialités. La fourchette d’internes à former en médecine générale, un seuil en dessous duquel ne pas descendre, appelé aussi « taux de spécialité », est fixée à 43% chez les francophones et à 40% du côté flamand. On n’y est pas encore tout à fait partout. Ainsi, en 2020, on atteint 41,9% en Communauté française mais 40,4% en Flandre. « Dans nos universités, il y a, en réalité, assez d’effectifs, mais il faut les orienter vers les bonnes spécialités« , poursuit Françoise Smets. Désormais, la médecine générale bénéficie d’un discours positif au sein des facultés. Dès la première année de bachelier, elles tentent d' »éveiller l’intérêt des jeunes pour cette spécialisation », grâce à des cours de médecine générale et un stage obligatoire chez un généraliste, en zone de pénurie. « Pour attirer les étudiants sur cette voie, nous établissons une sorte de Guide Michelin, où nous attirons l’attention sur les lieux où il manque de praticiens et sur la qualité des maîtres de stage. »

Le seuil n’a jamais était établi entre l’offre et les besoins de soins en médecine générale. »

Luc Herry, président de l’Absym.

Sur le terrain

Là, en ce qui concerne la pratique sur le terrain, on se chamaille. Selon les interlocuteurs, tantôt la pénurie n’est effective qu’à certains endroits et dans certaines spécialités, tantôt le déficit serait global.

Dans le dernier recensement de l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq), en 2021, une commune sur deux se trouve en pénurie, la densité médicale (le nombre de médecins généralistes par rapport à la population) y est de moins de nonante généralistes pour cent mille habitants. Une quarantaine se situe en pénurie sévère, soit en deçà de cinquante généralistes pour cent mille habitants. En Région bruxelloise, la pénurie est en germe dans un quartier sur trois, selon l’Observatoire de la santé et du social, dont le cadastre, datant de 2018, est en cours d’actualisation. En Wallonie, les zones rurales sont les plus touchées. C’est dans la province de Luxembourg et dans le Hainaut que la situation se révèle la plus aiguë. A Bruxelles, la carence médicale est particulièrement critique dans certains territoires d’Anderlecht, de Forest et de Laeken, avec des poches sans aucun praticien. Les quartiers plus centraux, comme Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles-Ville, Jette, ou encore Uccle, Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre, ne sont pas épargnés.

Suite de l’article après les infographies

Le hic, pour Luc Herry, président de l’Association belge des syndicats médicaux (Absym), est qu’établir une pénurie à partir d’une densité médicale de nonante généralistes pour cent mille habitants ne repose sur aucune étude. « Ce seuil n’a jamais était établi entre l’offre et les besoins de soins en médecine générale », déclare-t-il.

L’autre noeud reste la disparité territoriale. Les poches en pénurie et les espaces urbains défavorisés, déjà les plus fragiles, peinent à attirer de jeunes généralistes et voient alors leur situation se dégrader. « La concentration de l’offre de soins sur les structures urbaines, c’est le moteur de la pénurie », analyse Jean-Michel Foidart, vice-président de la toute jeune Commission de planification de l’offre de soins en FWB.

Au fait que les jeunes choisissent de s’installer là où leur conjoint trouvera un emploi, où ils auront accès aux transports, à une vie sociale multiple, etc., s’ajoute la volonté d’exercer là où d’autres professionnels de santé sont déjà présents, des spécialistes, suivis par d’autres (kinés, pharmaciens…) qui dépendent de leurs prescriptions de soins et de médicaments. Un effet boule de neige. « Les plans et les incitants financiers pour lutter contre le manque de médecins en zones rurales sont peu connus et inappropriés. Dans les localités concernées, il existe peu d’initiatives pour encourager un jeune médecin à s’y installer », estime Jean-Michel Foidart.

Une pénurie partout?

Pour autant, on ne peut pas parler de « désert médical ». Ainsi, selon l’Aviq, 99% des Wallons habitent à moins de cinq kilomètres d’un cabinet médical. En fonction de l’accessibilité de l’entité, le pourcentage varie cependant de 79% à 85%. Quant aux Bruxellois, ils ont le choix entre plusieurs généralistes dans un rayon de cinq cents mètres.

Un constat tempéré par le Groupement belge des omnipraticiens (GBO). Pour l’institution, la pénurie existe partout, même en Flandre. « Cela ne dit rien de l’offre effective, assure Paul De Munck, son président. Combien de temps le citoyen doit-il réellement patienter pour obtenir un rendez-vous, et où? Le cabinet situé à cinq kilomètres est-il disponible? Prend-il de nouveaux patients? Même dans les maisons médicales, on doit en refuser. » Pour l’heure, il n’existe aucune donnée sur les délais d’attente. Sans oublier un maillage du territoire plus difficile en Wallonie: elle est plus grande et moins peuplée que la Flandre.

« Ces quotas ne tiennent plus la route », tranche d’emblée Pierre Drielsma, médecin généraliste et membre du GBO. Pendant longtemps, les modèles de planification ont eu tendance à créer des pénuries. « Ils ne tenaient pas compte non plus d’un taux de déperdition, par exemple l’afflux d’étudiants étrangers, français surtout, et qui s’en retournent exercer dans leur pays d’origine », insiste Françoise Smets. Ils ont également sous-estimé les changements du métier. Les jeunes praticiens, tant féminins que masculins, ne se retrouvent pas dans les schémas de leurs aînés. Pour eux, la médecine ne serait plus un sacerdoce. « Des rythmes de vie très prenants, des semaines de quatre-vingts heures, cette vie-là, ils n’en veulent pas », confirme Pierre Drielsma. Le souci: dans les projections, il n’a pas été tenu compte de leur volonté de travailler moins et de vivre mieux.

Pour Aurélie Somer, cheffe de service du département Professions de santé et pratique professionnelle au SPF Santé publique, « ces aspirations sont davantage le reflet d’une évolution sociétale qu’une féminisation du métier ». Enfin, comme le note encore Pierre Drielsma, les outils de planification se basent sur l’idée que les généralistes pratiquent exclusivement de la médecine générale. Or, parmi eux, il en est qui exercent au sein de plannings familiaux, dans des services d’urgence ou encore se spécialisent en médecine du sport. « Bref, on est resté longtemps dans le déni, se contentant de voir un problème de nombre de médecins. »

Sur le terrain, demain

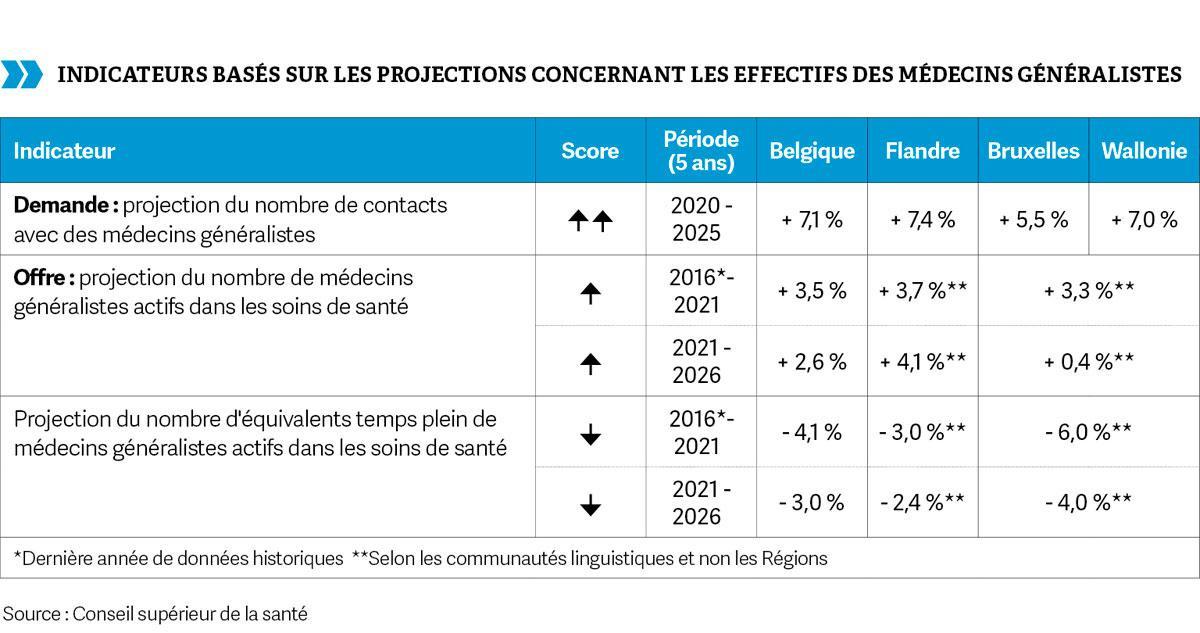

Depuis, les modèles se sont améliorés, particulièrement ces cinq dernières années, pour « devenir nettement plus robustes », selon Françoise Smets. Ainsi, les quotas 2028-2033 croisent et englobent davantage ces paramètres. Grâce à ces outils plus performants, ressortent des projections à moyen et à long termes. Résultat: les choses s’améliorent, mais pas suffisamment et assez vite pour rattraper les retards créés, tant en Flandre qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles.

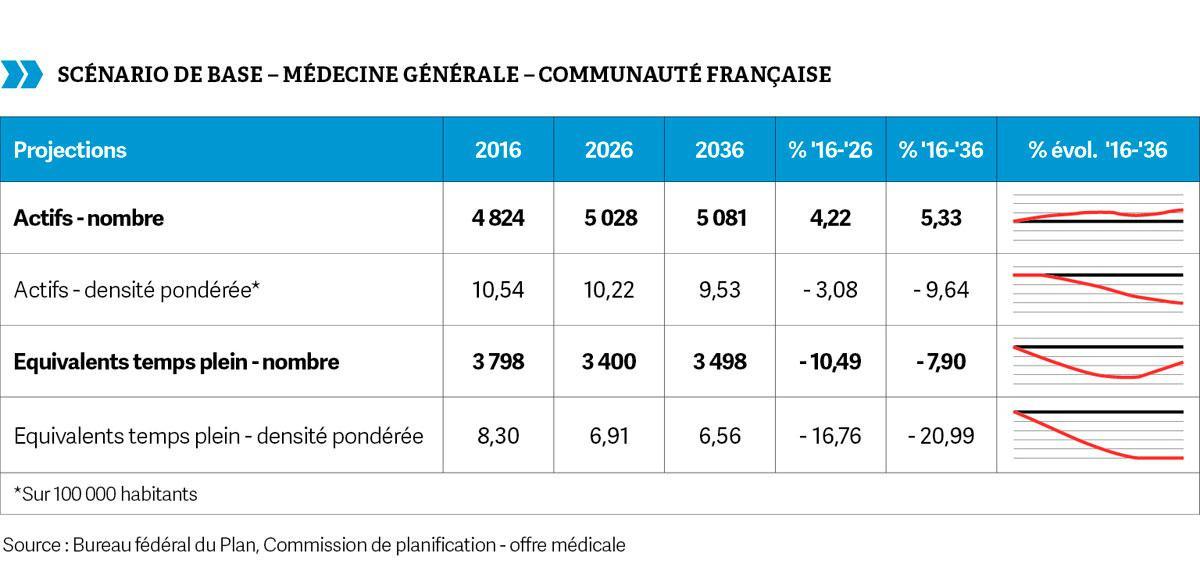

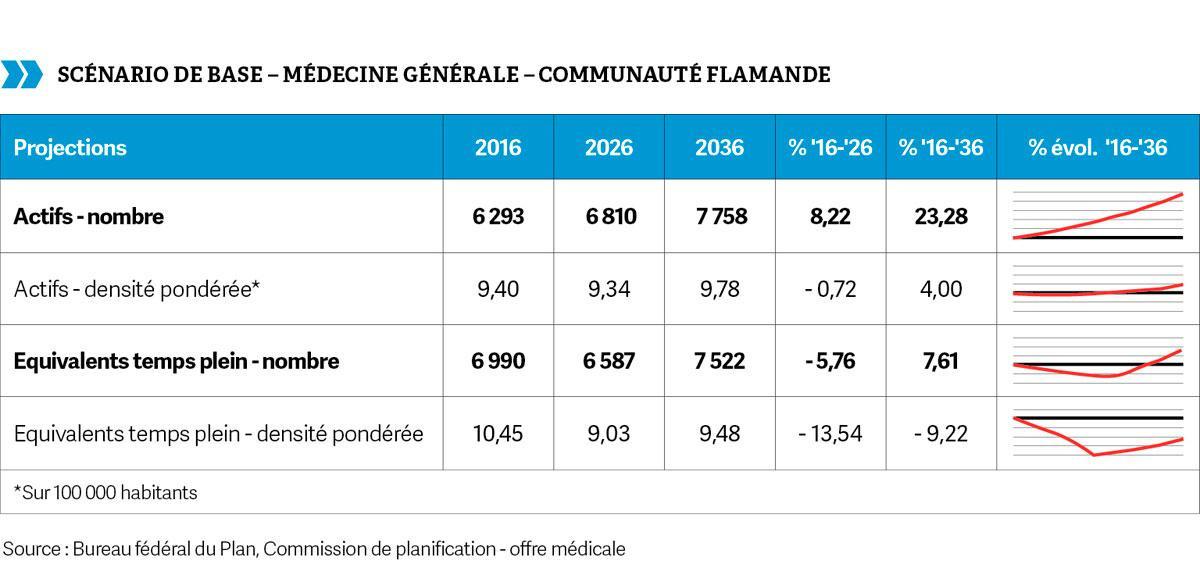

Ce constat, c’est la Commission de planification de l’offre de soins qui l’a posé dans son dernier rapport, « Scénario de base de l’évolution de la force de travail médecins 2016-2036« : basé sur des données collectées jusqu’en avril 2020, un pavé de trente-cinq chapitres (un par spécialité et sous-spécialité) et plusieurs centaines de pages. Il décrit l’activité effective des professionnels de la santé, en dénombrant les médecins actifs dans les soins de santé (exit donc les médecins légaux, ceux de la médecine du travail, experts auprès des assurances, etc.). Mieux: le document tente d’identifier leur taux d’activité, exprimé en nombre d’équivalents temps plein (ETP, le volume de travail fourni) et l’évolution des forces de travail futures (voir tableaux ci-dessus). Quelques chiffres, alors, pour bien comprendre les préoccupations: le nombre de généralistes en activité, en Belgique, devrait passer de 12 099 en 2016 à 12 525 en 2021, soit une hausse de 3,5%. Ce nombre devrait encore croître pour atteindre 12 844 en 2026, 13 269 en 2031 et 13 999 en 2036, ce qui correspond à des hausses de respectivement 2,6%, 3,3% et 5,5%. Ça, on le sait, c’est une « production numérique, brute ». En nombre d’ETP, en 2016, cela correspondait à 11 977 ETP (4 284 en Communauté française et 7 693 en Communauté flamande). Ces chiffres devraient diminuer en 2021 et 2026 avant d’augmenter en 2031 et 2036.

En clair, l’augmentation du nombre absolu de médecins actifs ne s’accompagne pas d’une hausse du nombre d’ETP et ne permet pas de satisfaire la demande de soins de la population. En Flandre, on évalue l’écart à – 8,7%. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il s’élève à – 19,9%.

Généralistes âgés

Sans compter la proportion élevée de médecins généralistes âgés qu’il est nécessaire de remplacer. « Dans dix ans, en Communauté française, quelque 20% des généralistes francophones cesseront leurs activités », illustre Jean-Michel Foidart. Les experts ont donc calculé un « indice de remplacement » pour chaque spécialité médicale. En 2016, il était de 0,3 pour la médecine générale: pour trois généralistes actifs âgés de 60 ans et plus, à peine un médecin était en formation. Cet indice vaut tant pour la Flandre que pour les francophones. La pénurie, en germe, devrait donc s’accentuer de part et d’autre. « Le maintien d’un équilibre entre l’offre et la demande de soins doit se traduire en pratique par une augmentation des quotas futurs », conclut Aurélie Somer.

Paul De Munck, à la tête du GBO, va plus loin encore. « Tout est dans tout. On ne peut pas avancer si on ne discute pas de la pléthore dans certaines spécialités. » A partir de là, le Collège de médecine générale plaide pour augmenter encore les quotas réservés à la médecine générale, jusqu’à 50%. L’argument est basé sur une meilleure prise en compte des besoins de soins, une population qui vieillit et dont les pathologies chroniques nécessitent plus de soins de longue durée, une augmentation des problèmes psychiques, des soins à domicile, des risques de pauvreté, entraînant des risques de multimorbidité… Dans le même temps, l’organisation veut mettre sur la table l’exercice professionnel. « Faut-il une spécialisation en gynécologie pour faire des frottis de dépistage et se faire prescrire une contraception? En ophtalmologie pour réaliser un test de vue? Est-ce raisonnable alors que les délais d’attente pour ces spécialités sont de trois, quatre mois? », interroge Paul De Munck.

Pourquoi la régulation marcherait pour d’autres professions libérales, comme les pharmaciens, et pas pour les médecins? » Pierre Drielsma, médecin généraliste.

La question de la « coercition » apparaît désormais, elle aussi, moins taboue. « Je suis contre une coercition brutale et aveugle, mais si susciter des vocations et augmenter les avantages ne marchent pas, il faudra se montrer plus coercitif », estime Françoise Smets. « Pourquoi la régulation marcherait pour d’autres professions libérales, comme les pharmaciens ou les notaires, et pas pour les médecins? », ajoute Pierre Drielsma, qui propose des « visas » Inami à ceux qui s’installeraient dans des zones en pénurie.

Dans la communauté médicale, cependant, il n’y a pas de consensus autour de la coercition. Des propositions « vouées à l’échec ». « On évolue déjà dans une planification totale. Le jeune médecin ne peut plus choisir sa spécialité. Par exemple, pour les années 2028-2033, cinq places en urologie, deux en neurologie, vingt-cinq en pédiatrie, etc. ont été réservées. Alors, si en plus, on lui impose son lieu d’installation! », commente Luc Herry.

Chez les jeunes comme chez les aînés, on met en avant d’autres mesures connues, mais moins spectaculaires, qui doivent permettre de « gagner du temps médical ». Figurent en premier lieu les infirmières de pratique avancée: elles permettent aux médecins de prendre souvent jusqu’à 20% de patients en plus. Ensuite, réduire la surcharge administrative et la déléguer, grâce à un soutien notamment administratif. Et aussi revoir la rémunération – « le prix d’une consultation chez un généraliste n’a presque pas varié », selon Luc Herry – et encourager la création de maisons de santé (où se groupent plusieurs médecins), à des prix locatifs symboliques – l’un des freins à l’installation, notamment à Bruxelles. Enfin, mettre le paquet sur des avantages autrement plus séducteurs. « Le politique sait ce qu’il doit faire! Il faut accélérer sur toute cette gamme de mesures, reconnaît Paul De Munck. Il s’agit de solutions structurelles. Il n’existe pas de solution miracle qui peut régler le problème en six mois, ce serait mentir que de le laisser penser. »

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici