Comment faire de la Belgique le pays le plus heureux du monde

En matière de bien-être, les Belges ne sont pas mal lotis. Mais leur sentiment de satisfaction diminue depuis quelques années alors qu’économiquement, l’Etat ne va pas si mal. Que faire pour nous rendre plus heureux ? Dans le cadre de la première Semaine de l’info constructive organisée en Belgique francophone, Le Vif/L’Express propose six leviers sur lesquels peser. Action(s) !

Sacré Benjamin ! » La Constitution ne garantit pas le bonheur, seulement la poursuite de celui-ci : vous devez le rattraper vous-même. » En distillant cette petite phrase peu après avoir participé à la rédaction de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, en juin 1776, Benjamin Franklin imaginait-il que ses mots résonneraient toujours, limpides, deux cent quarante-trois ans plus tard ? Il avait et il a toujours raison, le bougre ! Mais que de temps écoulé avant que les Etats, institutions, entreprises, organisations diverses et individus s’intéressent sérieusement à la question du bien-être. Le leur et celui de tous. Il a fallu que survienne, au coeur des pays développés, une fracture entre la croissance économique et l’augmentation du bien-être. Nous sommes alors dans les années 1980 et d’aucuns découvrent avec stupeur que ces deux paramètres ne vont plus forcément de pair. L’étude empirique du bien-être commence vingt ans plus tard : psychologues et économistes se penchent sur la question de la satisfaction par rapport à l’existence et sur sa mesure. Quand les données statistiques, indispensables, arrivent ensuite par vagues, pour évaluer le niveau de bien-être dans les différents pays du monde et les axes sur lesquels peser pour l’améliorer, alors, enfin, les politiques disposent des informations essentielles pour prendre les mesures susceptibles de rendre plus belle la vie des populations. S’ils le décident, à tout le moins.

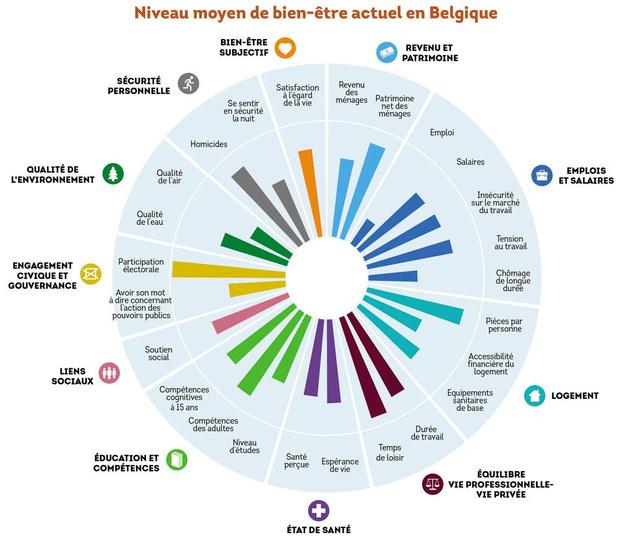

La Belgique dépasse ou s’approche de la moyenne de l’OCDE sur les diverses dimensions du bien-être.

Depuis 2012, l’ONU et l’OCDE, comme une foultitude d’universités, entreprises de sondage, mutualités et compagnies d’assurance, ausculent le monde pour savoir comment il se porte. Et l’encourager à mieux prendre soin de lui. Le bien-être est à la mode… Les Nations unies passent les Etats au crible de leurs dix-sept objectifs de développement durable, parmi lesquels la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’égalité des sexes, l’accès à l’éducation, à des soins de santé de qualité et à un travail décent pour tous. Dans le rapport annuel du Réseau des solutions pour le développement durable de l’ONU sur le bonheur, datant du printemps 2019, la Finlande est sacrée pays le plus heureux du monde, devant le Danemark, la Norvège, l’Islande et les Pays-Bas. La fin de la liste est occupée par le Yémen, l’Afghanistan, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, en guerre. La Belgique occupe la 18e place (sur 156), juste devant les Etats-Unis. Elle recule de deux places par rapport au précédent classement.

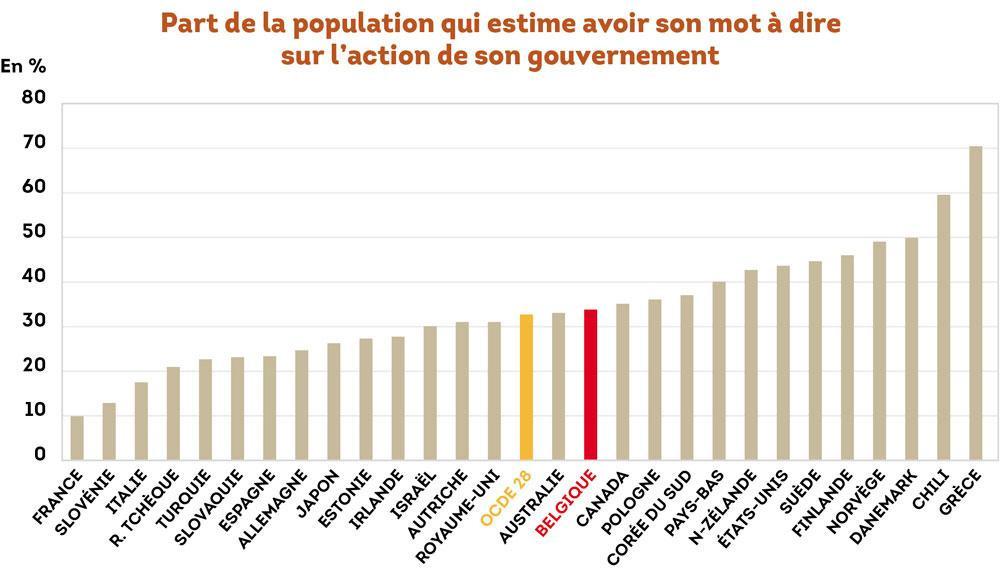

L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) analyse de son côté les statistiques nationales de ses trente-cinq Etats membres et de six pays partenaires en fonction de onze critères : logement, revenu et patrimoine, emploi et salaires, liens sociaux, éducation, qualité de l’environnement, engagement civique et gouvernance, état de santé, sécurité personnelle, équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et bien-être subjectif. Point de classement dans ce cas, mais une photographie du niveau moyen de bien-être dans chaque pays, avec ses forces et ses faiblesses. » La Belgique dépasse ou s’approche de la moyenne de l’OCDE sur les diverses dimensions du bien-être « , relève l’enquête 2017 (dernière disponible en date). Parmi les points faibles mis en exergue, l’insécurité liée au marché du travail, le coût du logement, le recul de la participation électorale même si le vote est obligatoire, et une piètre confiance dans l’administration.

Autant de constats qui ne sont pas inéluctables. » Il y a des domaines sur lesquels on peut agir, confirme l’économiste Philippe Defeyt, auteur de l’enquête » Le bonheur des Belges » réalisée par l’Institut pour un développement durable. Mais les conséquences de ces mesures ne seront pas forcément automatiques. On peut, par exemple, être en bonne santé et se sentir insatisfait. » Soit. Toutes études confondues, les Belges semblent se situer dans une moyenne honorable de bien-être : 6,55 points sur 10 dans l' » Enquête nationale du bonheur » pilotée par l’UGent et 7,42 sur 10 dans l’enquête sur » Le bonheur des Belges « .

Six leviers à actionner absolument

Bien, donc, mais peut mieux faire. Certes, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Ces évidences balayées, quels sont les leviers à actionner pour améliorer le sentiment de satisfaction des citoyens ? Le Vif/L’Express en a sélectionné six : la construction du lien social et du lien de confiance dès l’école ; la lutte contre la pauvreté ; le bien-être professionnel, qui passe par l’autonomie et par des tâches qui ont du sens ; la prise en charge des problèmes de santé mentale ; la confiance dans les institutions, la politique, la police et la justice ; et la conception de l’espace public et du bâti comme lieu social et confiant.

Il en est évidemment d’autres. Et si on prenait mieux en compte l’accompagnement de la vieillesse ? Et si on individualisait les droits sociaux, pour que les membres d’un couple ne perdent pas une partie de leurs allocations lorsqu’ils décident de vivre ensemble ? Et si on plantait des centaines d’arbres dans les villes ? Et s’il était possible de se déplacer dans Bruxelles sans être embouteillé ni asphyxié ? Et si, et si, et si… La qualité de nos relations sociales, les liens intrafamiliaux ou de couple, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notre engagement social en tant que citoyens, nos conditions de logement, tout cela importe. Et influence notre satisfaction. Mais parions que si des mesures étaient rapidement prises par les élus sur les six volets détaillés ci-après, les Belges seraient déjà plus contents de leur vie.

» On a peu de données précises sur le bien-être des Belges, observe Jan-Emmanuel De Neve, professeur en sciences économiques et directeur du centre de recherche pour le bien-être de l’université d’Oxford. Ce serait pourtant intéressant de savoir quels aspects du quotidien apportent le plus de bonheur aux citoyens. Tous les partis s’intéressent d’ailleurs à la question, politiquement très correcte : personne ne dira jamais qu’il est contre. » Il existe même désormais des échevins du bonheur, comme Bram Deloof (N-VA), à Kuurne (Flandre-Occidentale). Toutes les formations politiques devraient donc pouvoir réfléchir ensemble au meilleur moyen d’augmenter la satisfaction de la population. » Ces dernières années, enchaîne Jan-Emmanuel De Neve, la Belgique a connu une légère croissance économique et le niveau de chômage a diminué mais la satisfaction moyenne des Belges a doucement reculé. Le modèle classique – « Jobs, jobs jobs » – assez vieux jeu, ne fonctionne plus. Nous sommes en retard par rapport aux autres pays. » Il serait judicieux de retrousser ses manches…

» Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience, disait l’écrivain Charles Caleb Colton. Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous appartient. »

Le septième ciel en six leviers

Construire de la confiance dès l’école. Lutter contre la pauvreté. Assurer le bien-être professionnel. Mieux prendre en charge les problèmes de santé mentale. Réinsuffler la confiance dans les institutions. Et réinventer l’espace public et le bâti. Six défis à relever pour garantir une augmentation significative du bien-être général en Belgique. Voici un panel de solutions pour y parvenir.

1. Transmettre la confiance dès l’école

» Un enseignement qui échoue à transmettre la confiance – en soi-même et dans les autres – fait le lit du pessimisme collectif « , assène La Fabrique de la défiance (2012, Albin Michel), écrit par trois économistes réputés. Dont Yann Algan, professeur à Science Po (Paris), qui décrit une école pas très éloignée de la nôtre, un » appareil vertical, où le maître ne laisse aucune place au travail de groupe et au sens de la réciprocité « . Dit autrement, dès le plus jeune âge, l’école étouffe la coopération, la solidarité et l’échange, parce qu’elle n’arrive pas à créer assez de lien et à développer des compétences sociales. A partir de là, il est possible de décliner la vie par tranches de confiance. » Si vous n’avez jamais appris à avoir confiance en l’autre, vous ne pouvez pas apprendre à coopérer une fois que vous êtes salarié au sein d’une entreprise, poursuit Yann Algan. Oui, nous pouvons établir un lien entre le fonctionnement de l’école, des entreprises, de l’Etat et des relations sociales. «

La diminution de la taille moyenne des ménages impose de repenser la dimension des logements.

Or, ce déficit de confiance en soi, dans les autres et dans la sphère publique freine l’aptitude au bonheur. Les professionnels de l’éducation proposent dès lors des mesures concrètes qui, assemblées et appliquées, ouvriraient la voie à une révolution.

Ainsi faut-il faire reculer le redoublement. » Une école où 48 % des élèves de 15 ans ont doublé au moins une fois n’est pas une école qui encourage au bonheur « , commente Marc Romainville, professeur à l’UNamur, notamment responsable du service de pédagogie universitaire. Parce que le redoublement altère la confiance en soi et développe un faible sentiment de compétence. » Espérer avoir une vie heureuse repose notamment sur ces deux carburants : le sentiment d’être compétent – qui influence fortement la réussite scolaire, davantage que le QI par exemple – et celui d’être reconnu par les autres. » On comprend que les citoyens passant par une école qui classe, qui trie très vite ne sont ni très confiants, ni très audacieux.

Cela implique d’ évaluer autrement les élèves. Exit la peur de mal faire, la peur de l’interro surprise, la peur du contrôle raté, la peur de l’échec, la peur de redoubler… Selon Marc Romainville, » il faut arrêter de ramener tout ce qui se passe en classe à une note sanction « . Donc réduire l’emprise de l’évaluation sommative (qui sanctionne). Dans sa sécheresse, la cote est d’ailleurs impuissante à informer l’élève sur les acquis et les lacunes. Sans mettre de côté les notes chiffrées, l’objectif est de progresser vers l’évaluation formative, » pour du beurre « , de dire à l’élève ce qu’il maîtrise, là où il a fait des progrès, de repérer où il y a un problème et de lui venir en aide. » Ça leur (re)donne confiance. Les élèves constatent que les efforts paient et développent leur ténacité comme leur sentiment de compétence « , souligne Benoît Galand, professeur en sciences de l’éducation à l’UCLouvain. Cette évaluation diminue aussi la course à la note, dont les effets négatifs sont, selon les spécialistes, une réduction de la coopération et de la performance du groupe, de la créativité et de la motivation.

La confiance repose aussi sur le lien à l’autre et sur la coopération, à » injecter » précocement. Il faut s’entraîner à coopérer dès l’âge de 6-7 ans – avant, l’enfant est trop egocentré. C’est à ce moment-là qu’on peut développer la confiance en soi et le travail avec les autres. Les experts conseillent de s’inspirer des pays d’Europe du Nord et surtout de l’Amérique du Nord. Les techniques d’apprentissage coopératif et horizontal existent, celles développées par les pédagogies actives, celles qu’on appelle la pédagogie institutionnelle, le tutorat entre élèves, l’enseignement réciproque entre eux… Tous ces outils se basent sur la coopération, c’est-à-dire un processus de partage et d’élaboration des connaissances communes. » Ce qui exige des tâches où, dans l’équipe, le travail de chaque élève se révèle indispensable pour les réussir, précise Benoît Galand. Rien à voir avec un travail en trinôme où il s’agit de faire un exposé sur un auteur, une période de l’histoire… Et où le meilleur finit par faire le travail seul pour s’assurer une bonne note. «

Travailler » avec » demande une capacité à se mettre à la place de l’autre, de l’empathie, de l’écoute, de la solidarité, de la prise d’initiative. Il existe des dispositifs très concrets pour enseigner et développer ces compétences dites non cognitives, qui contribuent à l’épanouissement futur des élèves : ateliers de bienveillance, cours d’empathie, obligation d’un engagement citoyen dans le parcours scolaire… » Les outils ne manquent pas. L’école doit en faire sa colonne vertébrale, pas une thématique parmi d’autres abordées une heure par semaine « , prône Marc Romainville, qui a rédigé le rapport final du groupe de travail » tronc commun » pour le Pacte pour un enseignement d’excellence.

2. Affronter les problèmes de santé mentale

En 2017, plus de 140 000 Belges étaient en burnout. Quelque 15 % de la population présente des signes de dépression. Le taux de suicide place le pays en huitième position dans le classement mondial. Et les problèmes de santé mentale coûtent plus de 20 milliards d’euros à la sécurité sociale, soit plus de 5 % du PIB. Que faire ?

D’abord, renforcer les équipes. La Wallonie compte 65 centres de santé mentale et la capitale 28. Partout, les équipes sont débordées. » Faute de personnel en suffisance, les centres ne peuvent accorder de rendez-vous avant des semaines aux patients qui ont eu le courage de faire la démarche « , constate Yahyâ Hachem Samii, directeur de la Ligne francophone bruxelloise pour la santé mentale. Il faut donc plus de professionnels de terrain. Deux ou trois centres bruxellois de plus seraient nécessaires. Chacun, avec une équipe de base, coûte 300 000 euros. » Il faut renforcer le rôle des services de santé mentale avec des équipes pluridisciplinaires qui ont une approche globale et un rôle de proximité sur le terrain « , avance Christine Bontemps, directrice du Cresam (Centre de référence en santé mentale).

Ensuite, anticiper les problèmes de santé mentale dès le plus jeune âge, à la crèche ou à l’école primaire. Donc renforcer la formation des intervenants de première ligne, pour mieux réagir et mieux orienter l’enfant vers des soins spécialisés si nécessaire. » On constate aussi chez les médecins généralistes un manque de formation à cette problématique, relève Yahyâ Hachem Samii. Nous avions ouvert une ligne téléphonique d’aide pour eux mais nous avons dû la fermer faute de moyens. » Dans les CPAS, les problèmes de santé mentale et de précarité vont souvent de pair. Or, les assistants sociaux ne sont pas non plus formés pour y faire face.

Assurer la continuité de soins. Lorsqu’un patient sort de l’hôpital psychiatrique, par exemple, il faut qu’il puisse intégrer une structure d’accueil, de court ou de long terme, pour ne pas se retrouver à la rue. Des maisons de soins psychiatriques existent mais certaines sont hors de prix.

Autre impératif : limiter la consommation de médicaments. Près de 20 % des Belges sont sous psychotropes. » Il faut davantage interagir avec les médecins pour diminuer les prescriptions « , suggère Christine Bontemps. » Le médicament est une béquille qui ne résout pas le problème sous-jacent, embraie Yahyâ Hachem Samii. Les moyens publics consacrés au remboursement de ces médicaments ne vont pas à l’accompagnement des gens sur le terrain. «

Enfin, impliquer les patients. Ils doivent pouvoir donner leur avis sur l’organisation des soins, poser des questions sur le traitement proposé et dire comment ils le vivent. Davantage d’écoute envers les principaux concernés, en somme.

3. Rendre la ville désirable

Comment concrètement améliorer la qualité de la vie en ville ? » Les masters plans et grands projets d’aménagement à caractère universaliste ont montré leurs limites, estime l’architecte Xavier Van Rooyen, doctorant à l’ULiège. Au lieu d’imposer des visions de l’extérieur, nous aurions tout intérêt à opter pour le « design collectif », un processus ouvert aux citoyens. L’architecte est appelé à synthétiser leurs attentes, liées à leur mode de vie. C’est ainsi que les habitants s’approprieront ensuite les lieux. «

Xavier Van Rooyen plaide pour que les grands immeubles et cités dortoirs où l’on perdait son identité laissent pour de bon la place à » des logements multifonctionnels et flexibles, dotés d’espaces communs qui les rendraient attractifs : garderie, salle de fêtes, sauna, plaine de jeux, placette de rencontres, potager collectif, voire lieu d’élevage. » Pour le sociologue et urbaniste Yves Hanin, professeur à l’UCLouvain, le défi, dans les nouveaux écoquartiers, est précisément leur mise en animation et leur appropriation par les riverains. » Outre que les bâtiments à haute qualité écologique, avec toitures végétalisées et panneaux solaires, sont loin d’être financièrement accessibles à tous. » En réaction au durable trop onéreux pour les finances locales, l’urbaniste et économiste Jean Haëntjens a imaginé le concept de » ville frugale » : » La priorité est d’ offrir plus de satisfaction à ses habitants en consommant moins de ressources. » L’urbanisme frugal s’appuie sur l’économie circulaire, la simplicité, la sobriété, le retour au naturel, l’architecture vernaculaire (utilisation de matériaux locaux…).

» L’enjeu principal aujourd’hui est toutefois de gérer l’existant, d’encourager la rénovation d’immeubles, reprend Yves Hanin. Nous devons faire de l' »acupuncture urbaine », des interventions ciblées, maison par maison. Il faut permettre les extensions : étendre une pièce à l’arrière lors de l’isolation des façades si cela ne sature pas la parcelle, rehausser un bâtiment lors du renouvellement des toitures…. » Architecte à La Hulpe, Joël Coupez défend cette idée de » construire la ville sur la ville » : » L’ajout de deux niveaux aux maisons bourgeoises classiques, qui en ont trois en moyenne, répondrait à un impératif : la densification du bâti, indispensable si on veut amortir le coût du transport public. Des terrasses, jardins, espaces de rencontres ou de loisirs pourraient être aménagés sur ces ensembles surélevés. Car la toiture à deux pentes, conçue pour l’écoulement des eaux pluviales, n’a plus de raison d’être : les techniques actuelles assurent l’étanchéité du toit plat, qui peut ainsi faire office de »cinquième façade », surface que l’on peut dès lors rendre utile à la société. «

L’architecte estime aussi que la diminution de la taille moyenne des ménages, surtout en ville, impose de repenser la dimension des logements. » Yves Hanin confirme : » L’urbanisme doit s’adapter à l’évolution des structures familiales. Le schéma classique de l’habitation construite ou achetée par les parents grâce à un emprunt bancaire laisse de plus en plus la place à des modèles variés et évolutifs. Etudiants et jeunes travailleurs plébiscitent le « leasing immobilier », la cohabitation temporaire. » Remarque de Joël Coupez : » L’habitat urbain est en grande partie obsolète, mal rénové et peu lumineux. Très rares sont les logements neufs passifs ou à haute performance énergétique. Plus largement, les pouvoirs publics doivent rendre la ville désirable, donc la sortir du cauchemar du tout au béton, au goudron et à l’automobile ! «

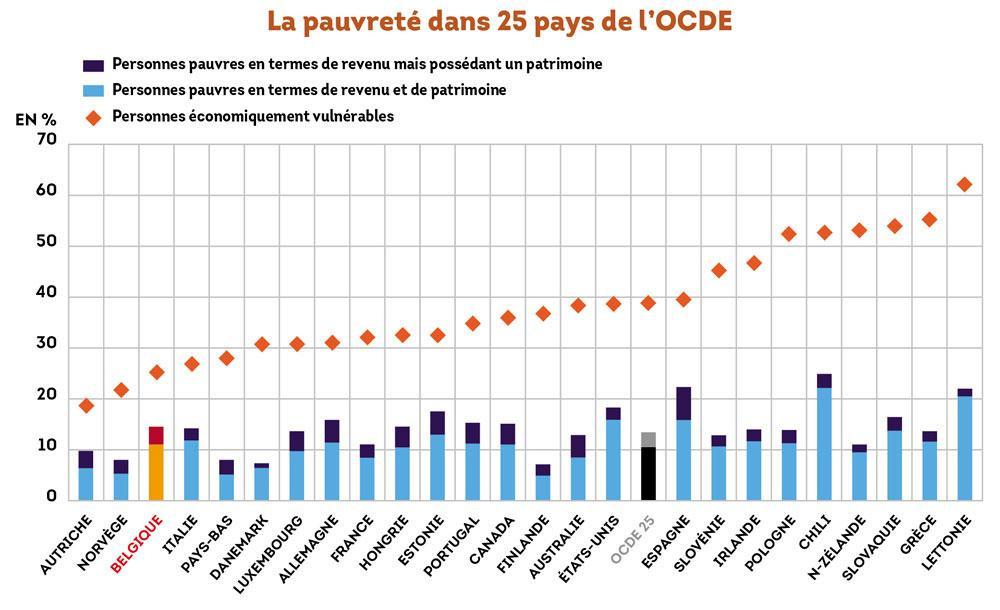

4. Lutter contre la pauvreté

En 2018, un Belge sur six (16,4 %) était considéré comme à risque de pauvreté monétaire, selon Statbel, l’office belge de la statistique. C’est le niveau le plus élevé enregistré depuis quinze ans. Première mesure à prendre : relever le montant des allocations sociales (aides versées par les CPAS, allocations de chômage et pensions) au moins au niveau du seuil de pauvreté, soit 1 187 euros net par mois pour un isolé et 2 493 euros pour une famille de deux adultes et deux enfants. Coût estimé : 12 à 14 milliards, selon Alain Vaessen, directeur général de la fédération des CPAS wallons. Mieux vaut donc y aller progressivement. Si une telle mesure est mise en place, il faudra réfléchir au moyen d’éviter le piège à l’emploi – pourquoi travailler si je gagne à peine plus que mon allocation de chômage ? – et s’assurer que les CPAS disposent des moyens financiers nécessaires pour payer ces allocations augmentées. Dans le même registre, opter pour l’individualisation des droits serait judicieux : actuellement, des citoyens perdent une partie importante de leurs allocations s’ils ne vivent pas seuls.

Plus personne n’entend bosser juste pour s’alimenter.

Autre mesure indispensable : construire de nouveaux habitats d’utilité publique, sans créer de ghettos. En Wallonie, le gouvernement annonce 12 000 logements supplémentaires d’ici à 2024. Les citoyens les plus précarisés et ceux qui dépendent des CPAS devraient y bénéficier d’un accès prioritaire. » Aujourd’hui, ils ne représentent que 15 à 20 % des locataires de logements publics « , signale Alain Vaessen. Pour que les plus précarisés puissent payer les garanties locatives réclamées, un prêt à 0 % sur plusieurs années pourrait être imaginé. Ou un fonds public de garanties locatives, comme l’évoque le gouvernement bruxellois.

En Wallonie, plus de 7 % des clients résidentiels étaient en défaut de paiement pour leur facture d’électricité en 2017 et plus de 11 % à Bruxelles. Sans parler du gaz, du mazout et de l’eau. Les CPAS réclament d’urgence la revalorisation du fonds fédéral gaz et électricité, qui permet d’aider les citoyens en difficulté pour le paiement de leur énergie ; il n’a plus été augmenté ni indexé depuis 2012. » Le tarif social devrait s’ouvrir à plus de gens et la tarification de l’énergie comme de l’eau devrait être revue « , estime en outre Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Parmi les autres mesures figurent la gratuité scolaire réelle, y compris dans l’enseignement technique et le professionnel, qui sont les plus coûteux, et le tiers payantd’application chez tous les généralistes, les spécialistes et dans le paramédical. L’Etat devrait être aussi beaucoup plus actif pour faire connaître à tous leurs droits sociaux. Bien des citoyens précarisés ignorent qu’ils ont droit à une bourse d’études pour leurs enfants, à des réductions d’impôts en raison d’un handicap, à des tarifs réduits en soins de santé…

5. Garantir l’épanouissement au travail

Neuf ans. Sans interruption, sans dormir, sans rien faire d’autre. Une carrière belge complète ressemble à ça, temporellement parlant. Les scientifiques réprouvent la notion de bonheur au boulot. Elle dégagerait des relents patriarcaux, quand Monsieur le patron interférait dans la vie privée de ses salariés. Mais quand même, plus personne n’entend bosser juste pour s’alimenter, alors qu’importe l’appellation (bien-être ? épanouissement ? équilibre ?), tout pointe dans cette même direction. Comment l’atteindre ? Voici quelques ingrédients (1).

L’autonomie du travailleur. Aux dernières nouvelles, le travail des enfants est interdit. Les patrons infantilisants l’ont apparemment oublié. Il reste des collaborateurs qui aiment qu’on les prenne par la main mais, pour beaucoup, l’excès de contrôle nuit à la plénitude professionnelle. Pouvoir décider d’où on turbine (les joies du télétravail), quand (les joies de l’horaire adapté) et comment (les joies de la confiance accordée), ça vous change un salarié.

Des chefs en qui on a confiance. L’entreprise libérée, certains ont essayé, mais ça n’a pas vraiment marché. Le revers de l’autonomie peut être l’excès de stress. Le fonctionnement vertical reste une nécessité ; pour autant, donc, que la supervision patronale soit relâchée. Le hic, c’est que trop peu de chefs en sont capables. » Erreur historique des ressources humaines « , répètent les experts. D’avoir promu, à des postes à responsabilités, des techniciens compétents, ambitieux, mais nuls en gestion d’équipe. L’absence de confiance en son supérieur, grande source d’insatisfaction.

Un collaborateur à la fibre écologiste qui bosse dans une banque où l’impression du moindre document nécessite 18 pages non recto verso… Exercer un job qui fait sens, c’est d’abord se sentir en concordance avec ses propres valeurs. C’est aussi avoir le sentiment de ne pas oeuvrer dans le vide ou par bureaucratie. Fixer, obtenir l’autonomie pour l’atteindre et y parvenir, c’est plus satisfaisant que de remplir de la paperasse que personne ne lira jamais.

La satisfaction. Se sentir bon dans ce qu’on fait, ça booste. Ce n’est pas qu’une question de reconnaissance, même si ce paramètre a son importance. Ça touche aussi à la formation, à la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences au cours de sa carrière. Pour, in fine, avoir la possibilité de changer de poste en interne et ne pas avoir l’impression d’exercer les mêmes tâches jusqu’à sa pension.

Pas l’argent. Etonnamment, il ne ferait pas notre bonheur. Ne pas en gagner assez n’a rien d’épanouissant. En avoir trop et devoir sans cesse le justifier, ça peut devenir stressant. En obtenir plus peut offrir une certaine satisfaction. Mais être bien payé pour s’ennuyer… Pendant neuf ans, personne n’en rêverait.

6. Réinstaurer la confiance dans les institutions

Le niveau de confiance des citoyens belges envers les partis et la classe politique ne cesse de s’effondrer. Toutes les études l’attestent. En juillet dernier, une enquête menée par l’ULB, la VUB et la KULeuven chiffrait cette diminution à un point, sur une échelle de 0 à 10, entre les scrutins de 2009 et 2019. Piteux bulletin : 4 sur 10 en Flandre et 3 sur 10 en Wallonie. La chute apparaît encore plus brutale dans les deux enquêtes » Noir-Jaune-Blues » ( Le Soir-RTBF), réalisées à vingt ans d’intervalle, en 1997 et 2016. ONG, classe politique, médias, système scolaire, police… La grande majorité des acteurs référencés y perdent des plumes, parfois de manière brutale. Comme le niveau de confiance accordé aux décideurs politiques européens, passé de 47 à 9 %. L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) distinguait, lui, deux tendances dans son dernier Baromètre social de la Wallonie, réalisé en 2018. D’une part, un niveau de confiance plutôt stable au cours des dernières années envers les institutions de service public (santé, éducation, forces de l’ordre…) et les appareils politiques et administratifs (parlement wallon, Etat fédéral, UE…). D’autre part, une défiance croissante envers les médias et plus encore à l’égard des acteurs politiques (les partis et les personnes).

Ce qui noircit le tableau ? Les soupçons de corruption (avérés ou ressentis), l’égoïsme des décideurs et de la société dans son ensemble, ou l’absence de transparence. » Les individus sont de moins en moins perçus comme les dépositaires de la confiance attachée à l’institution qu’ils représentent, analyse Loïc Nicolas, spécialiste du discours politique et chercheur au sein du groupe Protagoras de l’Ihecs. Cela vaut pour les politiques, pour le statut de l’enseignant, quel que soit l’attachement au système scolaire, ou celui du médecin. «

Panel et service citoyen, référendum, plateformes participatives… Avant les dernières élections, Le Vif/L’Express a sérié des solutions concrètes pour rapprocher citoyens et politiques (Le Vif/L’Express du 21 mars dernier). De tels dispositifs seront toutefois vains tant que deux conditions ne seront pas rencontrées. La première concerne l’action, la seconde le discours politique.

Pour restaurer la confiance, il faut identifier ce qui la sape. Dans Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous (2010, éd. Les petits matins), les épidémiologistes Richard Wilkinson et Kate Pickett démontrent que le niveau de bien-être est globalement plus élevé dans les pays les plus égalitaires. Et qu’une confiance en berne, y compris envers les institutions, est une conséquence directe des inégalités – et non l’inverse : » Défiance et inégalité se renforcent mutuellement. Comme l’a souligné Tocqueville, nous sommes moins enclins à ressentir de l’empathie à l’égard de ceux que nous ne considérons pas comme des égaux ; les écarts matériels servent à nous diviser socialement. » Il faut donc lutter, et de façon permanente, contre les inégalités.

Gilets jaunes, Publifin, Samusocial, marches pour le climat… Quel qu’en soit le message, le ras-le-bol naît de la défiance envers la classe politique. Et cette défiance naît de la perception des inégalités. L’insouciance des » riches » contre la détresse des » pauvres « , auxquels s’assimile une partie de la classe dite moyenne. La déconnexion d’élus à l’égard de ce qui est décent ou non. Les permis de polluer pour les uns et les coûteux efforts pour les autres. Et si le politique bâtissait l’ensemble de son projet de société (économie, environnement, enseignement, logement…) à l’aune de la lutte permanente contre les inégalités, en démontrant comment chacune des décisions prises dans tous les domaines y contribue ? Pour s’attaquer en amont, et non en aval, à cette crise de confiance. Sans ce fil conducteur, toute tentative visant à réformer la démocratie resterait perçue comme un simple ravalement de façade.

» La confiance n’est pas un droit, mais quelque chose qu’on accorde, qu’on concède « , rappelle Loïc Nicolas. D’après lui, la recette n’aurait pas vraiment changé depuis l’Antiquité. » Il y a trois choses qui donnent de la confiance dans l’orateur ; car il y en a trois qui nous en inspirent, indépendamment des démonstrations produites. Ce sont le bon sens, la vertu et la bienveillance « , affirmait Aristote dans La Rhétorique. C’est sur cette base que la classe politique devrait reconstruire son ethos, c’est-à-dire ce qu’elle incarne aux yeux des citoyens envers lesquels elle s’exprime. Au-delà de l’action politique, Loïc Nicolas propose de renouer avec ce qu’Aristote appelait le discours épidictique, qui se formule au présent. Il consiste à saisir l’occasion d’un événement politique, historique ou culturel pour s’adresser à la société tout entière et en revigorer les valeurs communes. » Or, ce type de discours a totalement été délaissé en Europe continentale « , constate ce docteur en langues et lettres de l’ULB.

Il formule trois autres pistes pour refonder l’ ethos. Une : un enseignement à la citoyenneté. » En Belgique, il y a beaucoup d’incompréhension à l’égard de la politique et de la manière dont elle fonctionne. Or, on a peu confiance en quelque chose qu’on ne comprend pas. » Deux : promouvoir l’éthique en politique via la transparence, sans perdre de vue que » la décision politique supposera toujours une part de flou « . Enfin, la proximité. Ce n’est pas un hasard si la défiance envers la classe politique est plus criante à l’échelon fédéral qu’au niveau local. » Toute politique est forcément locale, conclut Loïc Nicolas. L’incarnation passe par du corps et des mots. Beaucoup de citoyens ont l’impression que ceux qui prennent des décisions ne mettent pas leur peau en jeu. »

Par Mélanie Geelkens, Soraya Ghali, Christophe Leroy, Olivier Rogeau et Laurence Van Ruymbeke.

(1) Avec l’expertise de Michel Verstraeten, professeur en gestion des ressources humaines à la Solvay Brussels School de l’ULB, Catherine Hellemans, professeure en psychologie du travail à l’ULB, Laurence Vanhée, chief happiness officer et François Pichault, professeur en gestion des ressources humaines à l’ULiège.

Depuis le 21 et jusqu’au 27 octobre, les médias francophones belges participent à la toute première Semaine de l’info constructive, initiée par l’asbl NEW6S. L’initiative vise à susciter ou poursuivre une réelle réflexion autour de la valeur ajoutée d’une information porteuse de perspectives ou de solutions. Elle souhaite également mettre en lumière, auprès du grand public, le travail déjà entamé en ce sens au sein des rédactions, notamment celle du Vif/L’Express, qui a suggéré à NEW6S le thème de cette opération : » Comment faire de la Belgique le pays où il fait le mieux vivre ? » La quasi-totalité des médias francophones (écrits et audiovisuels, quotidiens et périodiques, papier et Web) publient ou diffusent donc cette semaine des articles sur cette thématique. Retrouvez-les sur : www.facebook.com/sic19be

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici