Économie, droit, enseignement: neurosciences, la nouvelle religion

L’étude du cerveau, malade comme sain, fascine autant les scientifiques que le grand public. Au point que les neurosciences ont envahi tous les domaines de la société. On parle désormais de neuroéducation, de neuromanagement, de neurodroit, de neuroéconomie… Les neuroscientifiques semblent même incarner la nouvelle autorité. Décryptage.

Dans la scène 10 de l’acte III du Malade imaginaire, Argan, le malade, fait face à Toinette, sa servante, travestie en médecin. A chacun des maux avancés par son maître – douleurs de tête, voile devant les yeux, maux de coeur, coliques -, celle-ci répond invariablement : » C’est du poumon que vous êtes malade. » » Le poumon, le poumon vous dis-je ! » Transposée au xxie siècle, la fameuse réplique serait différente. » C’est le cerveau, le cerveau vous dis-je ! »

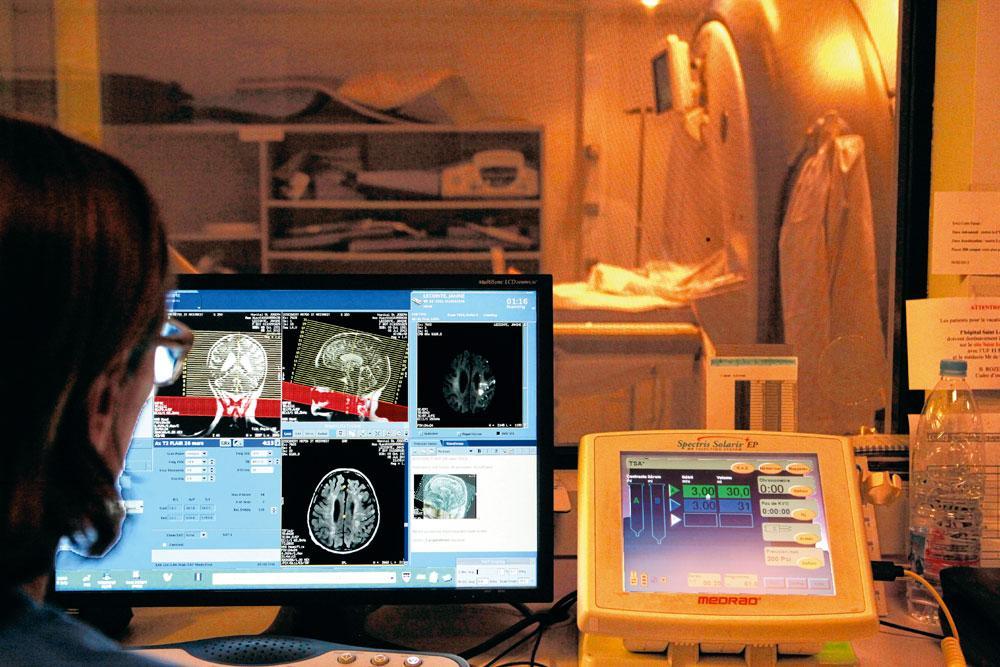

Le cerveau, organe au statut devenu quasi hégémonique, sous l’influence des neurosciences, discipline qui a pris de plus en plus de place dans notre quotidien, portée par la percée des appareils d’imagerie cérébrale, tels que l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ou la tomographie par émission de positons (TEP) et par le développement des techniques plus anciennes de l’électroencéphalographie (EEG). Ces instruments fournissent une précision telle qu’ils donnent accès aux coins les plus reculés du cerveau.

Grâce à ces progrès, les neuroscientifiques ont d’abord pu comprendre le cerveau et surtout appréhender comment il traite l’information. Ainsi, leurs études ont permis de déboulonner ce que l’on appelle des » neuromythes « , des croyances infondées sur cette » boîte noire « . La liste des » neurolégendes » est longue. La plus célèbre affirme que l’humain utilise à peine 10 % de son potentiel cérébral. Or, il s’agit bel et bien d’une fable et non d’un fait scientifique. L’imagerie médicale montre que le cerveau est actif entièrement, tout le temps, même si de petites zones s’activent les unes après les autres – sinon il serait en surchauffe. Aucune d’entre elles n’est donc complètement silencieuse ou inactive. Autrement dit, l’homme emploie à chaque instant 100 % de son cerveau.

Une fois pour toutes, le cerveau n’est pas multitâche

Il y aussi le fameux » effet Mozart « , servi à toutes les sauces depuis près de vingt ans et supposé rendre plus intelligents les enfants et les adultes. Une vieille fake news : non, écouter le célèbre Viennois n’a aucun effet sur le QI ; oui, cela renforce certaines fonctions cognitives, mais de façon limitée et temporaire. Du reste, toute musique qui vous plaît, même triste, stimulera sans doute ces fonctions, et Beethoven ou Lady Gaga feront aussi bien l’affaire.

Il en va de même pour la » théorie des deux cerveaux « , selon laquelle chaque individu aurait un hémisphère dominant, censé définir des styles de pensée, des personnalités, voire des troubles de l’apprentissage : un créatif aurait un hémisphère droit plus performant, celui-ci étant le siège de l’inventivité, de l’intuition et de l’émotion ; un ingénieur, un hémisphère gauche dominant, aire de l’analyse et de la raison. Si le cerveau possède en effet des zones spécialisées pour les différentes fonctions qu’il assure, les recherches en laboratoire ont établi que les deux hémisphères sont en communication permanente, via des autoroutes cérébrales qui relient les deux, le corps calleux en particulier. L’artiste et le scientifique utilisent donc autant les deux parties de leur cerveau.

Les avancées en neuroimagerie ont permis également d’explorer les pannes de cerveau. La recherche la plus récente dans le champ des neurosciences met en avant la » plasticité neuronale « , cette capacité qu’a le cerveau de créer de nouvelles connexions entre neurones face à une situation nouvelle, par exemple lors d’un apprentissage, mais aussi après une lésion. Sa malléabilité permet aux fonctions cérébrales de se déplacer ailleurs dans le même hémisphère, ou de passer d’un hémisphère à l’autre. Ainsi, une fillette amputée d’une zone déterminante pour l’apprentissage de la lecture à un âge où elle ne savait pas encore lire a pu apprendre… à lire : la région de l’hémisphère droit, symétrique de celle qui avait été retirée, s’est chargée de cette fonction qui, normalement, n’est pas de son ressort. C’est la même chose qui se joue dans le cerveau des aveugles de naissance dont les régions visuelles sont recyclées en régions tactiles. Lorsqu’ils lisent le braille avec leurs doigts, ils activent les zones habituellement vouées à la lecture visuelle, les mêmes que celles des lecteurs voyants !

Ce phénomène de plasticité cérébrale est tout autant présent chez le sujet ordinaire. Ainsi en est-il des chauffeurs de taxi à Londres, ville gigantesque et complexe en matière de circulation, pour lesquels les études démontrent qu’ils possèdent un cerveau différent, avec un hippocampe postérieur significativement plus développé, région au rôle primordial dans la mémoire des lieux et l’orientation spatiale, comme si le cerveau prenait du volume pour accommoder les demandes cognitives du métier, exactement à la manière des muscles qui gonflent lorsqu’on les entraîne régulièrement. » Cette étude, restée célèbre, prouve que l’expérience vécue par un individu affecte la structure du cerveau « , écrit Lionel Naccache, professeur de neurologie à la Pitié-Salpêtrière (Paris), dans Parlez-vous cerveau ? (éd. Odile Jacob, 2018).

En d’autres termes, le cerveau n’est pas figé, il se modifie en permanence, s’adapte, recycle des circuits inutilisés pour en créer de nouveaux. Alors que, jusqu’ici, on se croyait fichus, condamnés à perdre un à un nos neurones, voilà qu’à présent tout devient possible !

Neuromania

Voilà aussi que les neuroscientifiques se voient endosser le costume de nouveaux maîtres à penser, incarnant ceux qui peuvent apporter des solutions validées par la science. De fait, ils rendent d’immenses services en agissant sur le cerveau malade, touché par les nombreuses pathologies comme l’accident vasculaire cérébral, Alzheimer, Parkinson, la dépression, l’autisme, la schizophrénie, l’épilepsie, les tumeurs cérébrales… Plus d’une personne sur huit en Europe est concernée par ces maladies. » Actuellement, le circuit électrique des réseaux de neurones connaît à nouveau un vif intérêt, parce qu’il permet la neurostimulation, au moyen de la stimulation magnétique transcrânienne (rTMS). Avec cette technique, on peut moduler – augmenter ou réduire – l’activité neuronale de régions du cerveau qui fonctionnent anormalement pour obtenir une amélioration de certaines fonctions « , déclare Laurence Ris, professeure de neurophysiologie et cheffe du service de neurosciences à l’UMons. L’objectif est ainsi de soigner une dépression, de soulager une douleur ou d’aider le patient à retrouver des capacités cognitives et motrices.

S’agissant par exemple de la maladie de Parkinson, on parle de stimulation cérébrale profonde. On introduit sous le crâne de minuscules électrodes au contact de quelques millimètres cubes de l’encéphale, puis on envoie un courant d’une centaine de hertz. Le procédé s’avère efficace contre les tremblements. D’autres indications visent également à connecter le cerveau à un exosquelette ou à des prothèses afin d’envoyer le signal cérébral moteur vers ces substituts, en cas de lésion de la moelle épinière.

Mais, au-delà de ces promesses, les neurosciences envahissent désormais tous les domaines. La mode est d’ajouter le préfixe » neuro » devant tout : » neuroéducation « , » neurodroit « , » neuromanagement « , » neuroéconomie « … Démonstrations.

– Neuromanagement.

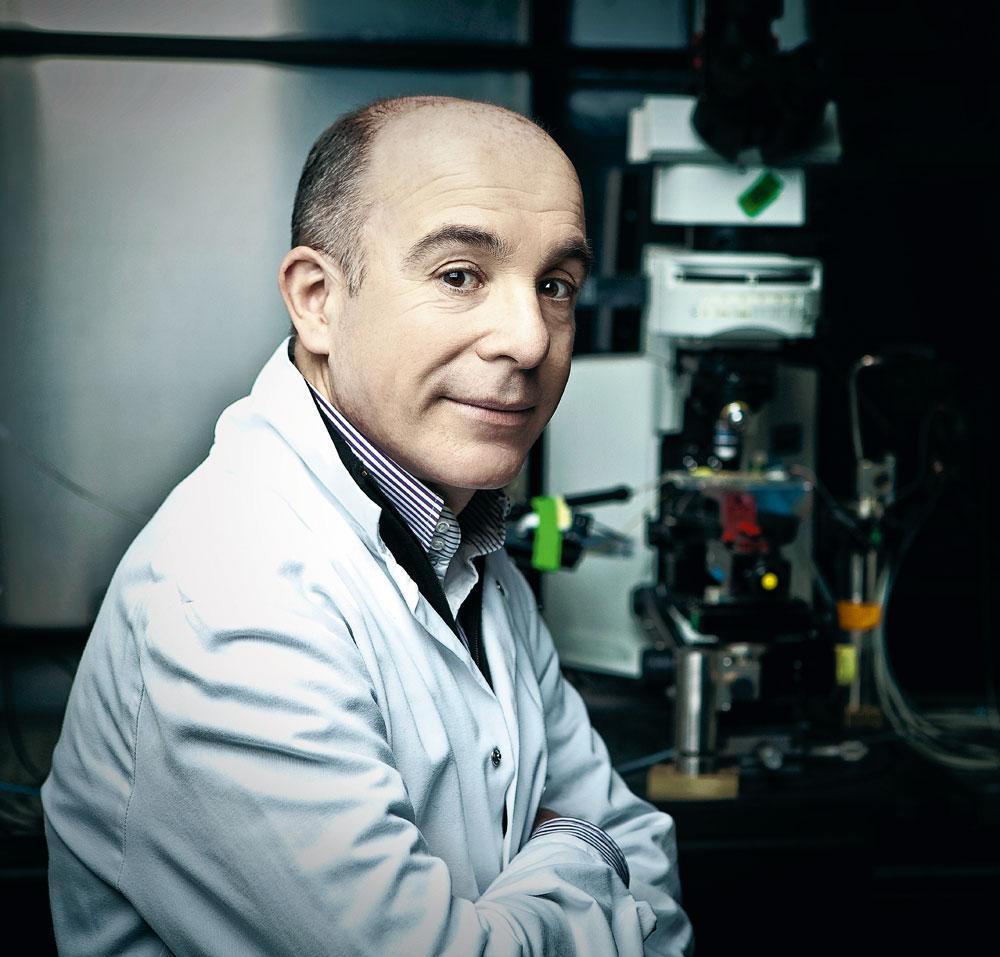

La discipline propose aux managers d’améliorer le confort cérébral de leurs salariés en offrant un outil de gestion du personnel bien plus adapté au fonctionnement cérébral. On sait que le cerveau de l’homme est constitué de trois sous-parties. A côté du cerveau reptilien qui gère les tâches primaires (boire, manger, se reproduire…), le cerveau limbique est le creuset des émotions, du plaisir, et le cortex est le lieu de la rationalité et de la pensée. Or, toute décision est, en définitive, une émotion formalisée dans le cortex. » Une fois qu’on a saisi cela, on comprend qu’on ne peut pas faire l’abstraction, dans le management, d’une dimension affective « , avance Pierre-Marie Lledo, directeur du département de neuroscience à l’institut Pasteur et directeur de recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique, en France). Par exemple, les neurosciences montrent que l’empathie et la collaboration occupent une place centrale dans le cerveau. Pour favoriser l’empathie, une entreprise » neuro-amicale » privilégiera les rencontres non virtuelles.

De même, le cerveau ne peut pas tout faire en même temps. Une fois pour toutes, le cerveau n’est pas multitâche, il zappe d’une tâche à l’autre. Le rôle d’un neuroleader consiste donc à aider ses collaborateurs à trier les informations utiles (pour comprendre) des informations futiles (pour savoir), en évitant de les bombarder de mails, en simplifiant les tableaux de bord ou en leur laissant la possibilité d’agir. Le neuromanagement se révèle ainsi utile pour accompagner l’hyperconnexion, qui entraîne un risque de trop-plein. Le cerveau surchargé d’informations se trouve condamné à l’anxiété, ce qui peut se traduire par une panne d’innovation, de la fatigue psychique, voire un burnout. D’où l’importance de moments de vagabondage intellectuel durant les journées de travail : c’est très souvent là que naissent les idées créatives, l’innovation, le fameux » Eurêka ! « . Rien ne sert donc de faire la chasse aux temps morts.

– Neurosport.

Dans le domaine sportif, la discipline est ici aussi en mesure d’optimiser les performances sportives des athlètes professionnels. Ainsi l’équipe de Human Waves, start-up carolo, accompagne les joueurs de basket prometteurs du Spiroudôme. Cela va de l’optimisation du geste sportif jusqu’à l’amélioration de la concentration. On peut par exemple entraîner la vision périphérique et, dès lors, augmenter le champ visuel. But : améliorer le temps de réaction face à l’adversaire. On peut encore éduquer le cerveau à anticiper un contact rugueux afin que le muscle se relâche en prévision du choc et éviter la blessure…

– Neurodroit. L’idée ? Rendre mieux la justice, en ayant , entre autres, connaissance des rouages de la prise de décision. Il y a quelques années, une étude, publiée dans PNAS, prestigieuse revue américaine des sciences, a été menée en Israël auprès de juges pour petits délits. Leur sévérité croissait au fil de la matinée, avec leur faim, passant de 30 % de peines prononcées en début de journée à 70 %… avant la collation matinale ! Ils n’en avaient pas conscience.

En plus des expertises psychologiques et psychiatriques, l’imagerie cérébrale pourrait aussi orienter la décision d’un juge. Elle permet d’identifier des anomalies comme des tumeurs ou des traumatismes susceptibles d’agir sur le contrôle des pulsions. Par exemple, il existerait une corrélation négative entre l’activité d’une enzyme de dégradation de la sérotonine et l’agressivité. Des dysfonctionnements cérébraux peuvent en outre modifier l’idée qu’une personne se fait de la notion de responsabilité. La » preuve du cerveau » est ainsi devenue l’arme favorite des avocats aux Etats-Unis. En Belgique, le principe d’une » altération grave des capacités de contrôle de l’action » vise également les capacités cognitives et permettrait, en théorie, à un accusé de solliciter un examen neuroscientifique à l’appui de sa défense.

Les neurosciences réhabilitent la pédagogie de l’imitation

Mais la recevabilité de ce type de preuve en justice est néanmoins très encadrée. Pour l’heure, cette possibilité n’a jamais été mise en oeuvre. D’abord, parce que le fait de corréler ainsi les cartes fonctionnelles de l’activité cérébrale et certains caractères comme l’agressivité, la violence, voire les prédispositions au passage à l’acte, n’est pas sans soulever de profondes questions éthiques. Ensuite, parce que la technique n’est pas suffisamment fiable : par exemple, la corrélation entre les lésions au sein du cortex frontal et le déclenchement de comportements compulsifs ou de pulsions sexuelles n’est jusqu’ici pas encore assez robuste scientifiquement.

Et dans l’enseignement ?

Bref, les neurosciences sont partout, omniprésentes dans notre quotidien, devenues un enjeu de société désormais incontournable. Mais là où le débat se révèle le plus tendu, c’est sur le terrain scolaire. Il s’agit même de » la « grande controverse : quelle place donner à la discipline dans les classes ? En France, en janvier dernier, le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a mis en place un conseil scientifique chargé de plancher sur le fonctionnement de l’apprentissage des élèves. A la tête de ce conseil : Stanislas Dehaene, neuroscientifique le plus en vue, professeur au Collège de France. Sa nomination, comme celle de cinq autres confrères (soit 6 neuroscientifiques parmi les 21 membres), a fait bondir une cinquantaine de chercheurs, préoccupés à l’idée d’une OPA des neurosciences sur la pédagogie.

L’événement a résonné en Belgique, quand, à l’heure où des experts planchaient sur une nouvelle école, les neuroscientifiques, eux, n’étaient pas convoqués. Pas une ligne qui évoque cette science dans le Pacte pour un enseignement d’excellence. Pas plus d’ailleurs qu’elle n’est citée dans la future formation des enseignants. » Avec l’imagerie cérébrale, ce que l’on découvre aujourd’hui est la structure et le fonctionnement du cerveau qui apprend. Or, l’apport des neurosciences demeure quasi négligé dans l’éducation « , regrette Laurence Ris. C’est un constat : l’enseignement a peu changé depuis des décennies, et en 2018, on éduque encore des milliers de cerveaux, sans bien connaître les mécanismes internes du cerveau qui apprend. Dès lors, de nombreux neuroscientifiques partagent l’idée que leur contribution permettrait aux enseignants d’enseigner de façon plus efficace.

Des domaines très précis ont été identifiés. Des découvertes permettent de confirmer ou d’infirmer des méthodes qui, jusqu’ici, n’étaient fondées que sur le ressenti ou l’intuition. On sait désormais, de façon rationnelle, que certaines stratégies d’apprentissage fonctionnent mieux que d’autres. » Dans le domaine de la lecture, des recherches de pointe ont pu confirmer que l’entraînement du décodage lettres-sons (graphèmes-phonèmes) est la manière la plus rapide de développer le réseau de la lecture. Un argument de poids pour la méthode syllabique « , relève la cheffe du service de neurosciences à l’UMons. Les mécanismes d’apprentissage sont ainsi décrits de plus en plus finement.

Par exemple, en mathématiques, les chercheurs ont constaté qu’au cours de l’apprentissage de certaines tâches de raisonnement logique, un nombre d’erreurs systématiques peuvent s’expliquer par la tendance de notre cerveau à s’en remettre à des automatismes. Quand on dit » Luc a 20 billes, il en a 4 de plus que Sophie. Combien Sophie a-t-elle de billes ? « , les enfants répondent le plus souvent » 24 billes » alors que la réponse est évidemment 16 : ils ont déclenché automatiquement une addition en entendant le mot » plus « . Or, on peut entraîner le cerveau à les éviter en lui apprenant à résister à ces automatismes. » En imagerie fonctionnelle, on voit que le cerveau passe de l’erreur à la réussite en se reconfigurant. Il y a un basculement de l’activation cérébrale de la partie impliquée dans les automatismes à la zone de blocage de ces automatismes « , poursuit la spécialiste. Ou encore, longtemps, on a cru qu’il fallait laisser les élèves tâtonner, les neurosciences réhabilitent la pédagogie de l’imitation. Car quand on regarde quelqu’un agir, cela active dans notre cerveau les mêmes neurones que ceux de cette personne – ce qu’on appelle les » neurones miroirs « .

Mais des voix s’élèvent pour critiquer ce qui pourrait être une vision limitée de l’éducation : le milieu social, les moyens donnés à l’école, le niveau et la qualité de la formation des enseignants ne sont-ils pas des facteurs décisifs pour expliquer la réussite ou l’échec des enfants ? Bref, les neurosciences nieraient la part qui revient au social et à l’environnement dans les performances des élèves. Parce que l’humain n’est pas que son cerveau. D’aucuns craignent même un phénomène de séduction et l’argument d’autorité du type » la science a dit que « . » Nos thèses sont trop souvent caricaturées et nous sommes tout à fait conscients de cette influence, indique Laurence Ris. Le cerveau tout seul dans un bocal ne sert pas à grand-chose. Nous apportons des arguments pour étayer des modèles, expliquer des phénomènes, objectiver des mécanismes. A charge ensuite aux enseignants de voir s’ils peuvent s’en servir. Il ne faut pas croire que c’est nous qui allons le faire. »

Ces jeunes sciences viennent en tout cas réinterroger les sciences de l’éducation qui, à la frontière de la psychologie et de la sociologie, sont encore puissantes dans l’enseignement. Guerre de pouvoir ? Traditionnel affrontement entre les sciences » dures » et » molles » ?

Optimisme

Les neurosciences viennent en réalité questionner tout un chacun. A plus petite échelle, elles s’incrustent jusque dans les familles, par le biais d’une littérature abondante sur la » parentalité positive « . Le concept recommande la non-violence éducative, la bienveillance et l’empathie. Exit les ordres et les menaces. Les parents doivent s’adresser aux émotions de leurs enfants et, pour ce faire, recourir à des techniques et des outils. Qui s’appuient évidemment sur les recherches sur le cerveau des enfants (en pleine construction) et celui des adolescents (en réorganisation). Le premier postulat est simple : chaque interaction avec un enfant a un impact sur ses neurones. Dès lors, l’absence d’empathie et les humiliations répétées altèrent son fonctionnement cérébral, sa personnalité, ses apprentissages, ses relations.

La plasticité du cerveau est le second principe : les parents peuvent donc agir sur les réactions et surtout l’avenir de leurs enfants. Dans cette perspective, l’enfant et l’adolescent sont considérés comme soumis à divers besoins en fonction de leur développement cérébral. Ainsi au cours de l’adolescence, disent les neurosciences, la zone préfrontale est la dernière à être myélinisée, soit à créer une couche isolante qui rend les connexions entre le cortex préfrontal et les autres zones du cerveau plus efficaces. » Or, c’est précisément la zone du cerveau qui permet d’anticiper, de planifier, de chercher une récompense à long terme, de mesurer les risques, de prendre conscience des émotions d’autrui… Tout ce que l’on reproche aux adolescents de ne pas savoir faire trouve ici une explication « , souligne Laurence Ris.

Comme autrefois le coeur, les intestins, les poumons ou les reins, le cerveau fascine. Comment ne pas être fasciné ? Cette » matière grise » représente un formidable espoir, rien n’étant jamais joué d’avance. La discipline se révèle donc plus apte à offrir des discours optimistes. Grâce à elle, on sait désormais ce qu’il faudrait faire pour que le petit d’homme et l’humain se développent bien.

Les neurosciences se consacrent à l’étude du système nerveux et particulièrement au cerveau. Elles s’inscrivent dans un champ plus large que les sciences cognitives. L’objet de ces jeunes sciences porte sur l’étude de la compréhension des mécanismes de la pensée humaine, animale, artificielle et de tout système cognitif, c’est-à-dire tout système complexe de traitement de l’information. Langage, calcul, raisonnement, mémoire, perception, conscience… sont au coeur de la discipline.

Le domaine a été révolutionné par l’arrivée de l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Celle-ci permet de voir en temps réel et avec précision ce qui se passe à l’intérieur du cerveau, notamment quelle zone s’active et à quel moment.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici