Comment se prépare le retour sur la Lune?

Capsules pour vols habités, station en orbite lunaire, base permanente, recherche de ressources exploitables… Cinquante ans après le premier pas de l’homme sur la Lune, la course vers notre satellite naturel est relancée. Pourquoi cette nouvelle ruée ? Qui en sont les acteurs ? Où en sont leurs projets ?

Un jour d’octobre 1492, après deux longs mois de mer, Christophe Colomb pose le pied sur une île des Bahamas. Le navigateur génois inaugure ainsi une longue période continue d’exploration et de conquête européennes du Nouveau Continent. Près de cinq cents ans plus tard, l’homme marche sur la Lune. Mais les douze astronautes américains qui, entre juillet 1969 et décembre 1972, foulent le sol lunaire n’auront, eux, pas de successeurs immédiats : après Apollo 17, sixième excursion sur notre satellite naturel, un coup d’arrêt est donné au programme.

Dès 1970, soit deux ans avant cette ultime mission, les autorités américaines annulent les vols Apollo 18, 19 et 20. Les retombées scientifiques du programme sont jugées limitées au regard du budget faramineux investi (25,4 milliards de dollars, soit 170 milliards de dollars actuels). Dicté, en pleine guerre froide, par des impératifs idéologiques, le pari lancé en 1961 par John Kennedy d’aller sur la Lune avant les Soviétiques avait été atteint dès 1969. L’heure est aux coupes claires, alors que la guerre du Vietnam prélève, à l’époque, une part croissante du budget américain.

Contrairement à toutes les prédictions de la fin des années 1960, il n’y a pas eu, dans la foulée des missions Apollo, de » colonisation » de la Lune. Les vues d’artiste de bases lunaires ont fait rêver, mais ces projets américains ou soviétiques ne se sont pas concrétisés. Les auteurs les plus sérieux prévoyaient qu’avant l’an 2000 il y aurait sur la Lune de véritables cités, partiellement enfouies sous le tuf. Elles seraient constituées de silos à étages : lieux d’habitation, laboratoires dotés de serres de culture, usines où des carburants seraient produits à partir de matières premières lunaires.

Des projets qui ont fait rêver

A la fin des années 1960, des ingénieurs testaient des engins lunaires multipode aux allures de scarabées globuleux. Ils imaginaient des véhicules volants d’exploration permettant de franchir les crevasses, les failles et les arrêtes montagneuses des cratères. L’énergie motrice de ces appareils serait fournie par des piles à hydrogène et oxygène extraits des roches sélénites. Des avions-fusées assureraient les liaisons régulières rapides Terre-Lune au départ d' » astroports » situés en orbite terrestre. Le fret serait transporté dans de longs trains de fusées- cargos à propulsion électrique. Mais toutes ces études sont restées dans les cartons. Et cela malgré l’évolution des technologies et l’inquiétude liée au changement climatique terrestre.

On prévoyait qu’il y aurait des cités sur la lune avant l’an 2000.

» Il y a eu un emballement médiatique et scientifique à une époque où l’engagement financier américain et soviétique dans le spatial était énorme, explique le spationaute Thomas Pesquet (lire son interview page 10). Les budgets actuels sont nettement plus modestes. » Eugene Cernan (décédé en 2017, à 82 ans) reste, à ce jour, le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Depuis 1972, les vols habités se sont repliés en orbite terrestre basse. Comme si l’exploration du corps céleste le plus proche de la Terre avait conduit à une impasse. Ou s’était produite trop tôt dans l’histoire de l’humanité.

Objectif Lune, acte II

Et voilà que, cinquante ans après l’exploit de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin, premiers humains à fouler le sol lunaire, le 21 juillet 1969, la Lune redevient » tendance « . Américains, Européens, Chinois, Russes, mais aussi Indiens, Japonais, Sud-Coréens et Israéliens développent ou projettent des missions, habitées ou non, de survol du sol lunaire ou d’alunissage.

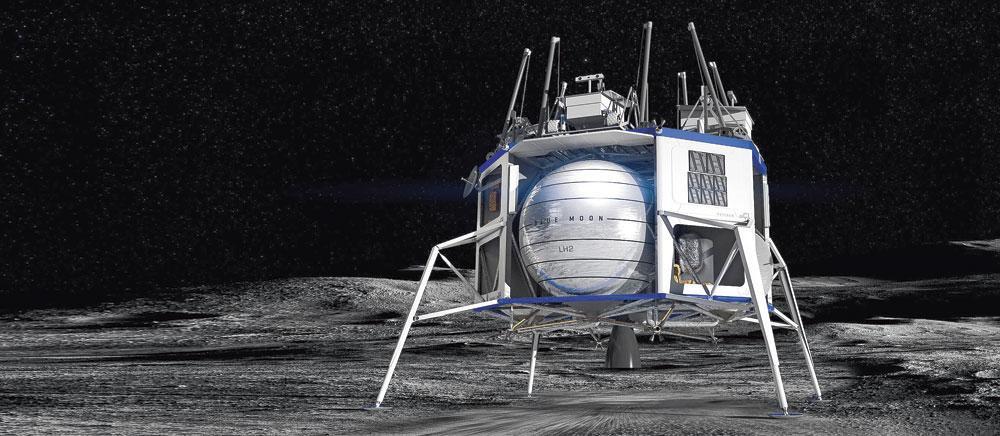

Ainsi, le milliardaire Jeff Bezos, patron du géant Amazon, défend l’idée d’établir une colonie permanente sur la Lune. But de l’opération : y délocaliser notre industrie lourde polluante ! Les demandes énergétiques grandissantes sur Terre rendent ce projet nécessaire, estime-t-il, afin de sauver la planète bleue. Blue Origin, son entreprise, a conçu un atterrisseur capable de transporter quatre tonnes de charge jusqu’à la Lune. Il s’est dit prêt à collaborer avec la Nasa, mais aussi avec l’Agence spatiale européenne (ESA), dont le concept de Moon Village l’aurait séduit.

Le regain d’intérêt pour la Lune est motivé par des considérations scientifiques, économiques (la recherche de ressources minérales et énergétiques lunaires) et de prestige (les puissances rivalisent à coups de premières spatiales). Mais aussi politiques et géostratégiques : Donald Trump, qui remet son mandat présidentiel en jeu en 2020, mise sur une nouvelle aventure spatiale pour séduire son électorat. Il clame haut et fort l’ambition des Etats-Unis de » dominer l’espace « .

Un tremplin vers Mars

Si la Lune est à nouveau l’objet de toutes les attentions, c’est surtout pour une autre raison : les grandes agences spatiales et les acteurs privés du » New Space » (Space X d’Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos) estiment que notre satellite naturel est une étape obligée sur le chemin d’un vol habité vers Mars. Car la planète rouge reste, aux yeux des scientifiques et dans l’imaginaire culturel populaire, » la destination finale » de la conquête spatiale. Avec, en toile de fond, le décryptage de son passé climatique et la recherche d’indices de présence d’eau liquide. Située à moins de quatre cent mille kilomètres de la Terre, la Lune est un banc d’essai accessible pour les nations et les entreprises qui rêvent d’explorations spatiales plus lointaines : il faut seulement trois jours pour atteindre la Lune, alors qu’un trajet Terre-Mars prendra huit à neuf mois et qu’une mission martienne durera, au total, au moins neuf cent jours.

Aller sur Mars est un défi technique et humain sans commune mesure avec une expédition lunaire. Voyager dans l’espace pendant des mois n’est pas sans risques pour la santé humaine. Hors du champ magnétique terrestre, les astronautes sont exposés aux rayons cosmiques galactiques et aux particules des éruptions solaires, qui augmentent les risques de cancers et autres maladies. L’expérience accumulée dans la Station spatiale internationale (ISS), occupée depuis octobre 2000 pour des séjours de trois mois à un an, montre aussi que le stress, l’inconfort et l’absence de pesanteur engendrent des effets similaires à ceux du vieillissement : dégradation du sommeil, perte de l’appétit, réduction de la masse musculaire, fragilisation du squelette, affaiblissent le système immunitaire, diminution de l’acuité visuelle .

La Nasa se fixe toujours pour objectif de poser un équipage sur Mars en 2033, mais cette échéance est jugée irréaliste par les experts et industriels du secteur spatial américain, à moins d’un effort herculéen de l’ampleur du programme Apollo. En raison des contraintes technologiques et budgétaires, une mission orbitale habitée martienne pourrait être effectuée au plus tôt en 2037 ou 2039, selon une étude publiée en avril dernier. D’autres sources assurent qu’il n’y aura pas d’humains sur Mars avant les années 2060. Car tout reste à concevoir, à construire, à tester, à vérifier, des fusées aux véhicules d’exploration, des combinaisons spatiales aux protections contre les radiations, de la faisabilité d’un » amarsissage » aux techniques d’exploitation des ressources du sol martien. Comment assurer l’alimentation des équipages pendant les deux à trois ans de la mission ? Comment supporteront-ils psychologiquement d’être confinés et isolés pendant une aussi longue période ?

Quand Trump imite Kennedy

Priorité, donc, à la Lune. L’agence spatiale américaine a établi un calendrier d’envoi de robots et d’instruments sur l’astre, avant un alunissage habité programmé pour 2024, objectif assigné par l’administration Trump. En début d’année, le patron de la Nasa affirmait que les Etats-Unis n’étaient » plus dans une course spatiale » et que remarcher sur la Lune n’était pas possible avant l’horizon 2028. Mais la Maison-Blanche a tranché : ce sera dans cinq ans. Donald Trump s’est glissé dans les souliers du président John Kennedy : dans son célèbre discours du 12 septembre 1962 ( » We choose to go to the Moon… « ), JFK avait fait le pari d’envoyer l’homme sur la Lune avant la fin de la décennie, » non parce que c’est facile, mais justement parce que c’est difficile « . Inspiré par ce message resté dans les mémoires, Trump met la Nasa sous pression. Les analystes politiques relèvent que 2024 sera la dernière année de son éventuel second mandat.

Toutefois, l’agence spatiale, handicapée par sa bureaucratie légendaire, peine à fournir à ses partenaires publics et privés des délais et des engagements précis. D’autant que le lanceur qui doit servir aux missions lunaires de la Nasa, conçu par Boeing, accumule les retards et les dépassements de budget. Le développement de cette fusée, la plus puissante de tous les temps, haute de près de cent mètres et entièrement » jetable « , a déjà englouti douze milliards de dollars. Plus de 1 000 sous-traitants participent au programme Space Launch System (SLS). Des milliers d’emplois y sont liés, dans pas moins de 43 Etats américains. La plupart des sénateurs sont donc concernés politiquement par l’avenir de la fusée.

Rattraper le retard accumulé exige des investissements supplémentaires. Le budget de la Nasa pour 2019 (21,5 milliards de dollars) est le plus élevé depuis de nombreuses années, mais il reste plus modeste que les moyens alloués à l’agence dans les années 1960, époque du développement du programme Apollo.

Le nouveau programme lunaire a été baptisé Artemis, principale déesse grecque de la Lune. Fille de Zeus, elle est la soeur jumelle d’Apollon, le dieu qui a donné son nom aux premières missions humaines sur la Lune. Si le planning de la Nasa, détaillé fin mai dernier, est respecté, un premier atterrisseur lunaire sera lancé dès septembre 2020 par une fusée Falcon 9, le lanceur de SpaceX, la société d’Elon Musk. Développé par la firme Orbit Beyond (basée à Edison, New Jersey), le petit engin se posera dans la mer des Pluies ( Mare Imbrium). En juillet 2021, un autre alunisseur, d’Intuitive Machines (Houston, Texas), lancé lui aussi par une Falcon 9, visera l’océan des Tempêtes ( Oceanus Procellarum), la plus grande tache sombre de la Lune, visible depuis la Terre. Le même mois, un troisième engin, conçu par Astrobotic (Pittsburgh, Pennsylvanie), se posera dans le grand cratère du lac de la Mort ( Lacus Mortis). Ces sociétés ont reçu chacune des contrats de 77 à 97 millions de dollars (70 à 85 millions d’euros) pour développer leurs appareils. De taille et de formes diverses, les trois engins déposeront sur le sol lunaire une vingtaine de charges utiles, équipement scientifique qui collectera des données destinées à aider les futurs astronautes à alunir, naviguer et se protéger des radiations.

Trois missions lunaires Artemis

Parallèlement, trois vols du lanceur lourd SLS et du vaisseau spatial Orion sont prévus d’ici à 2024. La première étape de ces missions » 100 % Nasa » sera, l’an prochain, un vol d’essai de la fusée et du vaisseau non habité en configuration opérationnelle, avec la mise en orbite lunaire d’Orion (Artemis 1). Suivra, en 2022, Artemis 2, un vol de démonstration avec équipage autour de la Lune. Puis, ce sera l’apothéose : en 2024 selon le programme de la Nasa, Artemis 3 emmènera une nouvelle génération d’astronautes sur la Lune.

Placé, au décollage, au sommet de la fusée (comme Apollo sur la fusée Saturn V), Orion est un vaisseau conçu pour transporter quatre astronautes pendant trois semaines au-delà de l’orbite terrestre basse. La capsule reprend l’architecture d’Apollo, avec un module de commande en forme de cône, dans lequel séjourne l’équipage, et un module de service qui regroupe les équipements et est largué avant la rentrée atmosphérique. Fabriqué par Lockheed Martin, le module de commande se posera sur l’eau à son retour et pourrait être réutilisé une dizaine de fois. De forme cylindrique, le module de service, dit ESM, est une version évoluée du module de service de l’ATV, le vaisseau cargo européen utilisé entre 2008 et 2015 pour ravitailler la Station spatiale internationale (ISS). Equipé de panneaux solaires, l’ESM a été construit pour 450 millions d’euros sous la maîtrise d’oeuvre d’Airbus, à Brême. L’Agence spatiale européenne (ESA) l’a livré en novembre dernier au Kennedy Space Center (Floride) de la Nasa.

Gateway, ministation en orbite lunaire

A ces missions Artemis s’ajouteront, entre 2022 et 2024 selon la Nasa, cinq lancements de fusées qui mettront en orbite lunaire les éléments d’une station spatiale. Réalisée en collaboration avec plusieurs autres agences (ESA, Canada, Japon, Russie…), cette infrastructure prendra la succession de la Station spatiale internationale (ISS), mise à la retraite d’ici 2030. Dans un premier temps, cette Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G) sera composée d’un élément de propulsion et de production d’énergie et d’un module d’habitation. Plus petite que l’ISS, qui peut accueillir six astronautes à la fois et quelques invités, la LOP-G, appelée communément Gateway ( » passerelle « ), ne pourra héberger plus de quatre astronautes à la fois, pour des séjours d’une durée d’un à trois mois. Les rotations d’équipages seront réalisées par le vaisseau Orion. La station Gateway est appelée à soutenir l’exploration robotique et humaine de la Lune et à servir de poste de secours lors des missions lunaires.

Un retour sur la lune en 2024 ? La Nasa est mise sous pression.

Fin mai dernier, la Nasa a mis en concurrence onze entreprises pour concevoir le prototype d’un atterrisseur lunaire. Lockheed Martin, géant américain de l’aérospatiale, a dévoilé dès avril son propre concept. Dotée de quatre pieds, comme le LEM des missions Apollo, l’engin pourra accueillir quatre astronautes et transporter environ une tonne de matériel. Il sera capable de rester jusqu’à deux semaines au sol avant de remonter vers la station. Le grand atterrisseur Blue Moon de Jeff Bezos, lui, n’est pas conçu pour le transport d’astronautes. En revanche, il pourrait déposer sur le sol lunaire jusqu’à quatre rovers à la fois, ou encore les éléments d’une base.

Un village lunaire

Le nouveau programme lunaire américain affiche des objectifs plus ambitieux que le programme Apollo : il n’est plus seulement question de planter le drapeau étoilé sur le sol de notre satellite naturel et d’y ramasser des cailloux. L’installation d’une base permanente sur la Lune est envisagée pour des raisons à la fois économiques et technologiques. Arracher une fusée et sa charge utile (matériel, personnes) de la gravité terrestre exige une énorme consommation d’énergie. Le poids du combustible du propulseur est lui-même un handicap. Une base lunaire permettrait de ravitailler des vaisseaux et de faciliter leur départ vers des destinations plus lointaines. On y testerait aussi les habitats nécessaires aux futurs voyages vers Mars.

Le directeur général de l’ESA, Johann-Dietrich Wörner, propose aux agences spatiales de collaborer à la réalisation, à l’horizon 2030, d’un Moon Village. Un partenariat avec la Chine est déjà envisagé. Lancé en 2015 et précisé cette année, ce projet de structure robotique ou humaine sur la Lune vise à développer de nouvelles techniques pour l’exploration spatiale. L’établissement d’une base durable pourrait s’appuyer sur l’exploitation de régolithe lunaire. Cette poussière fine qui recouvre la surface de la Lune servirait de matière première à des imprimantes 3D chargées de produire les éléments de l’infrastructure. L’ESA supervise ainsi un projet, baptisé RegoLight, de confection de briques à partir de matière lunaire simulée. L’impression 3D apparaît comme un moyen de fabrication directe dans un environnement en apesanteur. L’idée est de se servir des matériaux disponibles sur place et d’éviter ainsi le transport, depuis la Terre, d’outils et de matériaux lourds.

Extraire de l’eau et de l’oxygène

Les scientifiques espèrent aussi pouvoir extraire de l’eau et de l’oxygène du régolithe afin de rendre autonome une présence humaine sur la Lune. Autre piste sérieusement envisagée : l’exploitation de l’eau enfermée dans la glace des pôles lunaires, réserves qui pourraient servir à alimenter la colonie et à ravitailler une station spatiale. L’électrolyse de l’eau lunaire permettrait même de produire de l’hydrogène et de l’oxygène liquide, carburants des engins spatiaux. La Lune deviendrait ainsi la » station-service » des opérations de maintenance en orbite et des vols interplanétaires. Alimenter en eau et en énergie une station spatiale et des fusées depuis la Lune et non plus depuis la Terre réduirait considérablement les coûts des missions.

L’an dernier, la sonde indienne Chandrayaan-1 aurait détecté une présence de glace d’eau pure dans des régions lunaires perpétuellement dans l’ombre, au fond de certains cratères. Des agences spatiales et des groupes privés projettent d’établir une base permanente dans le bassin géant Pôle Sud-Aitken, truffé de nombreux cratères qui intéressent les scientifiques. Le cratère Clavius, où se situe la base lunaire imaginée il y a plus de cinquante ans par Arthur C. Clarke dans son roman de science-fiction 2001 : l’Odyssée de l’espace, se situe lui-même à proximité du pôle sud. Mais le patron de Blue Origin, le milliardaire américain Jeff Bezos, a fait savoir en mai dernier que son nouvel atterrisseur Blue Moon viserait plutôt le cratère de Shackleton, cavité de vingt kilomètres de largeur apparemment riche en glace. La température de la zone, constamment plongée dans l’ombre, ne dépasse jamais les – 156 °C. Une base lunaire autonome pourrait être installée sur le rebord du cratère, inondé par la lumière du soleil.

En janvier dernier, l’Agence spatiale européenne a chargé ArianeGroup, le concepteur et constructeur des fusées Ariane, d’étudier la faisabilité et le coût d’une mission lunaire en 2025. Cette première mission robotique européenne sur la Lune pourra compter sur le nouveau lanceur Ariane 6, dont le premier vol est prévu avant la fin de l’an prochain . A plus long terme, l’Europe pourrait envisager des vols habités vers le satellite naturel de la Terre. De même, la Russie souhaite envoyer ses premiers cosmonautes sur la Lune au début des années 2030. Par la suite, un vol avec équipage serait programmé vers l’astre chaque année. De son côté, l’Inde a, dix ans après sa première mission lunaire non habitée, l’intention de faire atterrir début septembre un rover près du pôle Sud de l’astre, région privilégiée pour l’installation d’une base permanente.

Ambitions chinoises

Dans les années 1960, la conquête spatiale s’est inscrite dans un contexte de compétition entre les deux Grands, les Etats-Unis et l’Union soviétique. Aujourd’hui, les Chinois ont ravi aux Russes le statut de principal rival stratégique et commercial des Américains. Début janvier, la Chine a fait l’étalage de sa maîtrise technique en réussissant à poser un engin, l’atterrisseur Chang’e-4, chargé du petit rover Yutu-2, sur la face cachée de l’astre, une première. La prochaine mission, Chang’e-5, prévue en fin d’année, vise à recueillir et ramener sur Terre des échantillons lunaires collectés sur la face visible. CSS, la future station spatiale chinoise, également appelée Tiangong ( » Palais céleste « ), devrait être assemblée dans l’espace » autour de 2022 « , annonce Pékin. Le géant asiatique planche aussi, comme l’ESA, sur le projet de base lunaire internationale. C’est face aux ambitions chinoises que les Etats-Unis, puissance spatiale toujours dominante, ont accéléré le retour d’astronautes américains sur la Lune.

La Station spatiale internationale désorbitée ou privatisée ?

Le financement du Gateway, la nouvelle infrastructure spatiale qui sera construite ces prochaines années à proximité de la Lune, aura pour conséquence un désengagement public progressif de l’actuelle Station spatiale internationale (ISS). L’administration Trump a déjà prévenu qu’elle supprimerait le financement de l’ISS au-delà de décembre 2024. La station pourrait être mise hors service, désorbitée ou cédée à des sociétés privées. » Les budgets gouvernementaux vont diminuer et les Européens ne pourront assumer l’entretien de la station si les Américains se retirent, reconnaît le spationaute Thomas Pesquet. Je pense toutefois que la Nasa sera encore à bord d’une manière ou d’une autre jusqu’en 2030. La construction de l’ISS a pris une dizaine d’années et il faudrait encore dix à quinze ans d’utilisation pour en retirer tous les bénéfices. »

En quête de nouveaux financements pour assurer la survie de l’ISS, la Nasa ouvrira l’accès de la station aux » touristes » dès 2020. Ces astronautes privés paieront chacun 35 000 dollars par nuit pour leur séjour en orbite, montant auquel s’ajoutent les quelque 58 millions de dollars du vol aller-retour. L’agence spatiale américaine veut aussi attirer dans l’ISS davantage d’entreprises intéressées par la recherche-développement en orbite basse.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici