«La chambre noire à soi» de Vivian Maier

Bozar accueille une exposition dédiée à la révélation photographique de ces dernières années. Passée de l’invisibilité à la gloire posthume, son œuvre singulière mérite mieux que le raccourci «nounou photographe» auquel on l’a réduite.

Le détail est de ceux qui font naître une immense mélancolie. C’est l’autrice Ann Marks, dans la somme qu’elle consacre à Vivian Maier (1), qui le consigne. Le répertoire téléphonique des années 1970 de la gouvernante ne contient aucun numéro, pas la plus petite connaissance qui serait située dans la région de New York… si ce n’est celui des livraisons du New York Times et d’un revendeur Leica du New Jersey. Telle est la vie isolée de cette femme pas banale, une existence hors norme à laquelle on pourrait accoler le titre du célèbre roman de Marguerite Radclyffe Hall: Le Puits de solitude.

Elle vivait chez les autres et au service des autres. Malgré cela, elle a réussi à se créer un territoire où elle pouvait être libre et avoir accès à une identité.

C’est certes un destin solitaire et vécu par procuration que celui de Vivian Maier (1926-2009), mais on aurait tort de le penser triste pour autant car il fut avant tout libre et passionné. Aucun hasard si l’un des deux numéros de téléphone de l’agenda retrouvé est celui d’un détaillant de matériel photographique. Le vide relationnel qu’elle installe autour d’elle est rempli par une activité qui prend toute la place. Pour paraphraser l’écrivain portugais Fernando Pessoa, on pourrait écrire que Maier a préféré «photographier la vie plutôt que de la vivre». C’est à travers les images que l’intéressée s’est épanouie, celles-ci ayant absorbé une existence dépourvue d’attaches.

Pour qui aurait raté le feuilleton, on se contentera de rappeler que le corpus de plus de 140 000 négatifs qui nous est parvenu tient du miracle. Lequel prodige doit beaucoup à John Maloof, un collectionneur américain ayant découvert cette matière première inouïe alors qu’il glanait des images d’archives pour un projet personnel. Dès l’origine, l’inattendue accumulation visuelle est traversée par une contradiction que l’époque aura vite fait de résoudre, à savoir le fait que cet iceberg de prises de vues, pour la plupart non tirées, dément une vie marquée par l’effacement de ses contours et le refus de diffuser sa production. Il est à ce titre passionnant de pointer le croisement qui s’opère. Deux ans après l’exhumation de ses clichés, dont elle ne pouvait plus payer le stockage dans des garde-meubles, Vivian Maier s’en est allée sur la pointe des pieds. Bien sûr, celle que l’on considère désormais comme une pionnière de la street photography ne savait rien de cette trouvaille, mais il reste que tout s’est passé comme si elle ne s’était autorisée à quitter ce monde qu’au moment où l’œuvre de sa vie était entre des mains tierces.

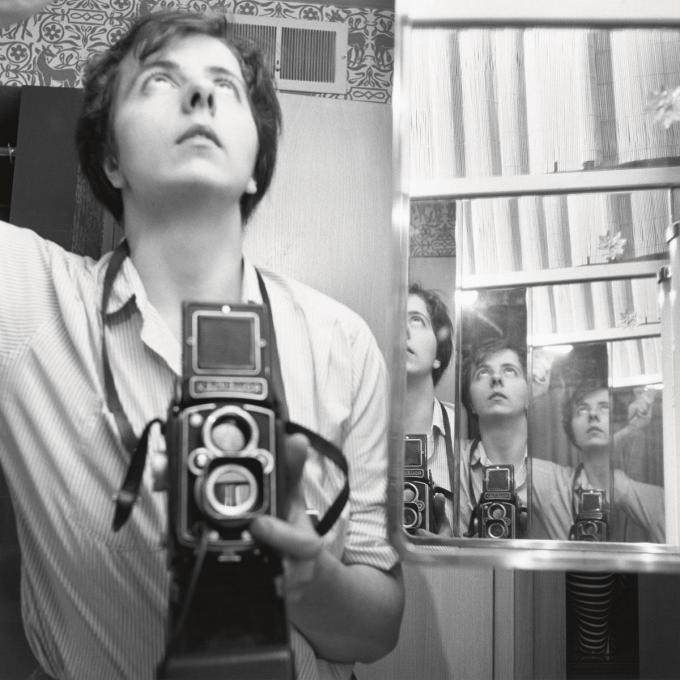

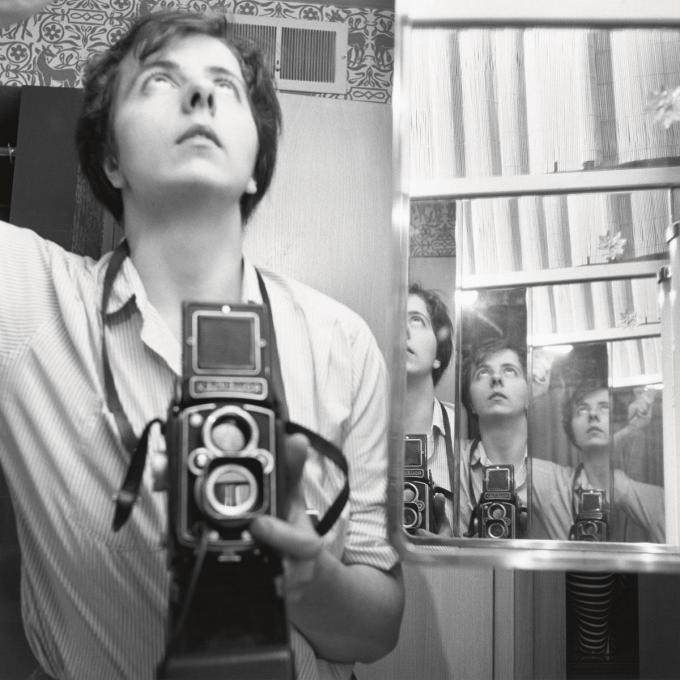

Self-portrait

En juin et juillet, Bozar fait place à une passionnante exposition (2) donnant à voir près d’une centaine de photographies de Vivian Maier, ainsi qu’à une touchante archive sonore et deux films Super 8 permettant de suivre l’œil de ce talent en action. On doit la proposition à la curatrice française Anne Morin qui a choisi l’angle de l’autoportrait – Maier en a réalisé de 100 à 150 par an entre 1950 et 1994 – pour approcher un langage formel dense et complexe. Pourquoi? «A mes yeux, Vivian Maier est l’unique photographe à avoir abordé l’autoportrait avec autant de ténacité. Elle est aussi la seule qui a fait preuve d’une capacité à résoudre cette problématique avec une extrême richesse dans sa formulation esthétique et dans ses compositions. Pour avoir eu la possibilité de me plonger dans la totalité de ses images, je peux affirmer que l’autoreprésentation peut être considérée comme le tronc qui soutient les arborescences que constituent ses archives», insiste la directrice de diChroma photography, une organisation basée à Madrid spécialisée dans les expositions photographiques itinérantes internationales.

Chaque cliché où elle sème les indices de sa présence est une façon d’aller à contre-courant de cette machine à broyer qu’est la société.

Au «pourquoi» initial fait écho une autre interrogation: pourquoi s’est-elle autant représentée? Il y a tout à penser que l’autoportrait permet à celle dont une partie de la famille avait ses racines du côté des Hautes-Alpes d’attester de sa présence dans un monde où elle n’a pas sa place. Et Anne Morin de plussoyer: «C’est une anonyme, elle n’est personne ou alors l’envers du décor. Bref, tout sauf le rêve américain. Elle vivait chez les autres et au service des autres mais, malgré cela, elle a réussi à se créer un territoire où elle pouvait être libre et avoir accès à une identité. La photographie est devenue pour elle cette « chambre à soi » revendiquée par Virginia Woolf. Chaque image est à comprendre comme un acte de résistance face à un système qui n’avait de cesse de gommer les classes sociales laborieuses périphériques. Chaque cliché où elle sème les indices de sa présence est une façon d’aller à contre-courant de cette machine à broyer qu’est la société. En cela, elle perpétue l’esprit du travail d’un Eugène Atget qui avait déjà dirigé son objectif sur les zoniers.»

L’ autoportrait chez Vivian Maier s’exprime à travers deux registres formels. Le premier est celui de l’ombre projetée, procédé minimal qui renvoie au mythe de Dibutades plongeant aux origines de la représentation. Le second est l’autoportrait en tant que tel où l’on identifie physiquement ses traits. Elle l’utilise ni à des fins de narcissisme, ni pour faire sentir le temps qui passe sur près de quarante-cinq ans de pratique… mais dans le but d’expérimenter toutes les variations possibles sur l’ombre et la lumière. «Si Vivian Maier est aujourd’hui assise aux côtés des plus grands noms de la photographie, c’est qu’elle a épuisé la thématique de l’autoreprésentation. En un certain sens, ce n’est pas un hasard si son travail émerge à l’heure de l’omniprésence du selfie qui est à comprendre comme symptôme d’une crise d’identité sans précédent. Vivian Maier a anticipé cette nécessité frénétique d’être représenté et de témoigner d’une présence», conclut Anne Morin.

(1) Vivian Maier révélée. Enquête sur une femme libre, par Ann Marks, Delpire & co.

(2) Vivian Maier. L’autoportrait et son double, à Bozar, à Bruxelles.

Au-delà du soi

Cas hybride de l’histoire académique de la photographie, que l’on pense au fait qu’elle était à la fois une femme et qu’elle pratiquait la photographie de façon amateur, Vivian Maier ne doit en aucun cas être réduite à son personnage – ce que de nombreux ouvrages s’attachent à faire alors que la qualité de son œuvre s’impose sans béquille biographique. Pour élargir ses horizons, on conseillera au lecteur curieux un détour par Street Life, une petite exposition consacrée aux images urbaines prises par la photographe de rue. S’il n’est ici que très peu question d’autoportrait, on découvre sa capacité à détecter les heureux hasards assortie de sa rapidité à déclencher au moment opportun. Entre cet enfant qui souffle une bulle de savon, cette femme qui ajuste son bas ou ce vieillard lisant son journal, c’est toute la condition humaine de l’homme moderne qui est révélée au travers d’une femme regardant la vie se faire… sans elle.

Street Life, à la galerie Fifty One Too, à Anvers, jusqu’au 9 juillet.Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici