Pourquoi le Standard est-il si difficile à entraîner?

Avec un onzième entraîneur nommé en dix ans, le banc du Standard a des airs de siège éjectable. Explications.

Le communiqué a la chaleur d’une rupture par texto. Trois lignes sans incise, un bref remerciement et un club déjà passé à autre chose. Comme bien d’autres avant lui, Carl Hoefkens a voulu plonger les mains dans le chaudron de Sclessin et s’y est brûlé les doigts. Le 31 décembre dernier, au lieu de l’embrasser sous le gui, le Standard annonce donc à son entraîneur qu’il peut aller voir ailleurs.

L’histoire avait pourtant débuté par une déclaration d’amour aussi enflammée que maladroite. Une analogie douteuse entre le Standard et «une femme qui est belle et qui peut te donner beaucoup», dégainée par le nouveau coach dès une première conférence de presse ponctuée d’un énigmatique: «Parfois, il faut aller au restaurant ou danser pour avoir une bonne nuit, semaine ou saison. Parfois, il faut danser pour que le stade puisse brûler.» Embrasé lors d’une remontée spectaculaire contre Anderlecht ou à l’occasion d’un succès de prestige contre le Bruges de son ancien coach Ronny Deila, l’enfer liégeois s’est pourtant trop rarement réchauffé. Contrairement à son prédécesseur, Carl Hoefkens ne sera pas parvenu à maîtriser la puissance des flammes rouches.

Liège est une ville avec un club plus grand qu’elle.

Il faut dire que l’art est particulier. Ce ne sont pas Philippe Montanier ou Luka Elsner qui diront le contraire. Partis de Liège sans y avoir laissé de bons souvenirs, les deux coachs français ont ensuite emmené Toulouse (au printemps 2022) pour l’un, Le Havre (l’an dernier) pour l’autre, vers l’élite du football français, Montanier s’offrant même une Coupe de France pour conclure son expérience dans la Ville rose. Proche de Luka Elsner, le membre du staff havrais Serge Costa devait bien reconnaître l’exception liégeoise au moment de faire le bilan de son semestre passé sur le banc liégeois. «Liège est une ville avec un club plus grand qu’elle», lance-t-il, tentant ensuite une comparaison curieusement proche de celle de Hoefkens: «Si j’osais, je dirais que le Standard est comme une belle femme dont ils (NDLR: les gens qui travaillent au club) sont trop amoureux. Je crois qu’il est plus facile de gérer une femme dont tu es moins épris. Parfois, ça t’évite de faire des conneries.»

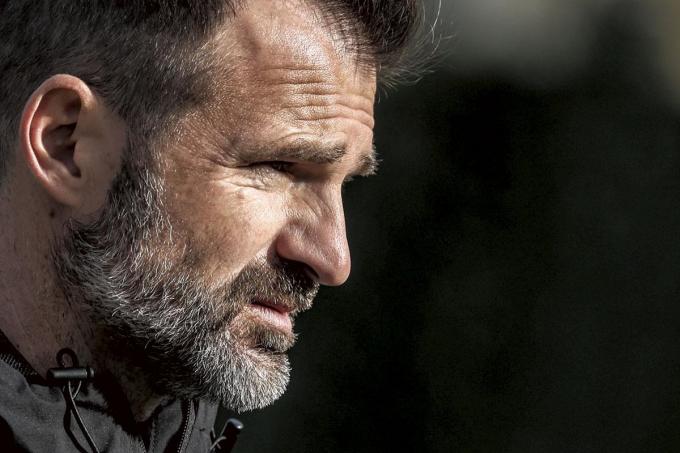

Une sorte de «qui trop embrasse mal étreint», l’élégance littéraire en moins et le décalage avec l’air du temps en plus, qui serait l’explication d’un club si difficile à prendre en main. Arrivé en même temps que les températures plus clémentes qui attendaient le Standard à Marbella, lieu du stage organisé pendant la trêve hivernale, Ivan Leko est le onzième coach nommé par les Rouches depuis le coup d’envoi de la saison 2015-2016. Un peu plus qu’Anderlecht (9), Genk (9) et Bruges (8), beaucoup plus que Gand (6), autres bastions «historiques» de la décennie écoulée sur les pelouses belges.

Faufilages et jérémiades

«Ce qui m’a marqué lors de mon passage, c’est l’absence de vision générale au sein du club», pose pour sa part Yannick Ferrera, artisan de l’un des deux trophées installés dans la vitrine liégeoise lors de la décennie écoulée avec cette Coupe de Belgique conquise au printemps 2016. «Il y avait une direction sportive à deux têtes, avec Olivier Renard d’un côté et Daniel van Buyten de l’autre, qui voulaient chacun marquer le mercato de leur empreinte et amener des joueurs, poursuit-il. Finalement, le noyau était trop grand et mal construit, avec beaucoup de joueurs mis à l’écart et qui se plaignaient de leur situation.»

Licencié quelques mois après avoir soulevé la Croky Cup, lui qui était arrivé pour remplacer le Serbe Slavo Muslin après un début de saison cauchemardesque, Ferrera a vu lui succéder Aleksandar Janković Ricardo Sá Pinto, Michel Preud’homme (MPH), Philippe Montanier, Mbaye Leye, Luka Elsner, Ronny Deila, Carl Hoefkens et désormais Ivan Leko. Une longue liste parmi laquelle seul Preud’homme a passé plus d’une saison sur le banc de Sclessin. L’ancien gardien des portes de l’enfer rouche aurait probablement été imité par Deila si Bruges n’avait pas jeté son dévolu sur le coach norvégien et sorti les millions pour l’attirer dans la Venise du nord. En plus de dix ans, ils ne sont donc actuellement que deux à avoir véritablement survécu aux flammes de la Principauté. Une légende locale revenue avec les pleins pouvoirs offerts par le président Bruno Venanzi, puis un Scandinave devenu traître en quittant un club qu’il disait tant aimer, surprenant même son grand ami Fergal Harkin, directeur sportif des Rouches. En interne, il se disait que le lien entre les deux hommes était si étroit qu’il était impossible pour un joueur de s’y faufiler et se plaindre du coach auprès de son supérieur, mauvaise habitude visiblement tenace dans les vestiaires de Sclessin.

Une symbiose encore plus marquée lors de l’ère Preud’homme, puisque l’ancien Diable Rouge enfilait la double casquette d’entraîneur et de directeur sportif, mais insuffisante pour éviter ce mal liégeois récurrent. «J’ai été frappé par le fait que les joueurs avaient l’habitude d’avoir trop de pouvoir dans ce club. Ils sentaient qu’ils pouvaient aller se plaindre pour la moindre des choses, le contenu des entraînements, par exemple», relève Emilio Ferrera, bras droit et homme de terrain de MPH lors de la première saison de son come-back avant de quitter Liège, lassé des reproches de joueurs qui trouvaient ses séances d’entraînement ennuyeuses.

Sur les hauteurs du Sart-Tilman, où se niche le centre d’entraînement du Standard, ces instants d’union sacrée restent néanmoins des exceptions. Récemment, les querelles à répétition entre le coach Mbaye Leye et le directeur sportif Benjamin Nicaise avaient ainsi gangrené un vestiaire qui ressentait ces dissensions au sein d’un club alors devenu ingouvernable au cours des derniers mois de l’ère Venanzi.

Un coach pour tout sauver

Novice de la fonction, bouleversant régulièrement son entourage sportif avec des conseillers successifs et aux visions opposées, l’ancien patron de Lampiris a entretenu à ses dépens l’instabilité d’un Standard qui semblait naviguer à vue. «C’est un club où les gens passent d’un poste à l’autre, parfois sans aucun lien entre les deux fonctions, et souvent sans avoir le profil pour les responsabilités dont ils héritent, souligne un agent bien introduit dans la maison liégeoise. De manière générale, ça découle logiquement sur un manque de connaissances à tous les étages. Il n’y a pas de ligne de conduite globale au Standard, il manque quelque chose dans la structure qui survit au passage de différents coachs ou de différents joueurs.»

Là où à Bruges, le CEO Vincent Mannaert rêvait tout haut de créer une entité si forte que le nom de son entraîneur deviendrait une information presque accessoire, les Rouches semblent faire reposer une bien trop importante charge de responsabilités sur les épaules de celui qui prend le club en charge. «Soit ils ont un coach charismatique qui emmène tout le monde avec lui et ça fonctionne pendant un temps plus ou moins long, comme ce fut le cas dans des registres très différents avec Sá Pinto ou Deila et comme ça peut encore l’être avec Leko, soit ça plante», poursuit notre interlocuteur.

Voici quelques mois, Pierre Locht, le CEO du Standard, le confirmait à demi-mot quand il vantait les mérites d’un Ronny Deila omniprésent et irradiant: «Ronny, c’est l’exemple de l’ADN du Standard. Il est très structuré lors de la semaine mais parvient à amener la folie, disons plutôt l’énergie, qui fait la particularité de ce club lors des matchs du week-end.» Avec le départ du Norvégien, c’est comme si le Standard avait dû, une fois de plus, repartir de zéro.

Dompter la folie

Le récent changement de propriétaire, les remous qu’il a engendrés et les limites financières d’une institution dont la structure a été réduite à peau de chagrin n’arrangent évidemment pas le problème le plus souvent souligné: l’instabilité. Dans un club d’une autre dimension, mais au public tout aussi bouillonnant et aux insatiables rêves de grandeur, le coach italien Antonio Conte avait installé sa méthode rigoureuse et son jeu presque robotisé en 2019. Dès son arrivée, l’ancien milieu de terrain incarnant pourtant le style du rival de la Juventus avait ainsi prévenu: il ne voulait plus voir la «Pazza Inter», ce club aux résultats toujours inattendus. «Avant tout, il fallait éliminer l’alternance entre les hauts et les bas», expliquait récemment Conte dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. «Pour rester au sommet, on doit faire preuve de stabilité, de continuité dans la prestation des résultats. Si on gagne face au leader pour ensuite perdre contre l’antépénultième, ça ne servira à rien.»

Champion d’Italie avec les Nerazzurri, mettant un terme à une décennie d’hégémonie de la Juventus, Antonio Conte aura mieux réussi sa mission que Michel Preud’homme, qui se lançait dans une tâche semblable un an avant le tacticien de la Botte. «Nous ne sommes pas là pour réaliser un one-shot», souligne ainsi MPH lors de sa présentation à la presse au début de l’été 2018, dans la foulée d’une saison bouclée avec une Coupe de Belgique et une deuxième place en poche par le tempétueux Ricardo Sá Pinto. «On veut stabiliser le club au sommet sur la durée.»

Alors assis aux côtés de l’ancien meilleur gardien du monde, Emilio Ferrera rembobine sa mission écourtée: «On n’a pas fait du mauvais travail, mais c’est difficile d’installer un style de jeu vraiment reconnaissable et ce, n’importe où. Alors au Standard, dans la Cité ardente qui porte bien son nom, imaginez. Ça fait partie du charme du club, mais il suffit de regarder le nombre incalculable d’occupations de terrain et de plans de jeu différents qu’il y a eu depuis plusieurs années. C’est très difficile d’avoir un projet d’équipe, et donc encore plus d’avoir un projet de jeu.»

Tribunes et camouflage

Certains, pourtant, parviennent à dompter les flammes. Parfois à leurs dépens, surtout lors de ces matchs à domicile où le public peut porter ses troupes jusqu’à des succès inespérés. Voire trompeurs. «En revoyant notre bilan, je me souviens qu’on s’était rendu compte que nos victoires en déplacement étaient vraiment très rares, rejoue Yannick Ferrera. Sclessin, c’était quand même quelque chose de particulier. On recevait des adversaires souvent impressionnés par le public alors que dans notre vestiaire, les joueurs étaient survoltés. Peut-être que ça aide à masquer les carences de certains joueurs et que cela trahit le niveau réel de l’équipe.»

Emilio Ferrera ose, lui, le constat sans usage du conditionnel: «Pendant des années, le public a camouflé beaucoup de lacunes dans des noyaux qui parvenaient à atteindre un niveau et donc un classement bien au-dessus de leur valeur réelle. C’est un fait: le public de Sclessin fait gagner beaucoup de points à la maison, mais il donne une vision trompeuse de la véritable valeur du vestiaire.»

Sclessin est évidemment indissociable du Standard. C’est notamment l’absence de public qui fait pencher la balance en faveur de l’expérience de Philippe Montanier, préféré à des profils plus jeunes au moment d’assurer la succession de Michel Preud’homme et d’aborder une saison post-Covid lancée sans spectateurs dans les tribunes. D’autres entraîneurs potentiels avaient été sondés, mais jugés incapables de composer avec la pression inhérente à un club qui fait l’actualité tous les jours et tremble tous les week-ends.

Le charme du Standard est aussi incandescent que magnétique. Il a désormais conquis l’ambitieux Ivan Leko, tacticien bouillant capable de plonger les mains dans un chaudron sans risquer la brûlure instantanée. A son tour de croire que tout est possible quand les Rouches s’embrasent. Avec l’espoir que l’aventure ne se termine pas par trois lignes sorties d’un congélateur.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici