Laurent Raphaël

London Calling J-22: Panique sous la drache

A moins d’un mois du marathon de Londres, pas question de tergiverser à la moindre averse. Était-ce pourtant le choix à faire? Dans ce 10e épisode du carnet de bord de Laurent Raphaël, on épingle aussi le fait que running et culture, ce n’est pas exactement une histoire d’amour.

Patriot act

J’espérais avoir déterré un trésor oublié à partager avec la communauté des cinéphiles sportifs. Las, en fait de trésor, c’est plutôt un gros navet que j’ai sorti de terre et que je ne conseillerais même pas à mon pire ennemi. Sorti en 1979 -et oublié sans doute la même année-, Running est une pâle copie de Rocky mais transférée sur le terrain, dans ce cas-ci très glissant, de la course à pied. Le coupable s’appelle Steven Hilliard Stern, une comète dans le ciel cinématographique.

Ex-espoir du marathon américain, Michael Andropolis a gâché son avenir tout seul en ne se présentant pas à une compétition majeure. Depuis, il porte bien en évidence l’étiquette du loser dans le New York crado de l’époque. Sa femme l’a mis à la porte et il fait pitié à ses enfants. Le seul fil qui le rattache encore à une certaine dignité, c’est la course à pied, qu’il pratique avec la frénésie d’un Forrest Gump mais sans le grain de folie. En costard ou en short satiné jaune, il galope pour aller au boulot (qu’il va évidemment perdre) comme pour déposer ses enfants à l’école (au grand dam de son ado, gênée aux entournures).

Ayant touché le fond du fond du trou, il décide comme par miracle de remonter la pente à la force du mollet. La voie de la rédemption passe par une victoire aux JO de Montréal, pas moins. Le voilà donc parti à l’assaut des sélections puis de ce dernier round où il va (attention, spoiler!) chuter lourdement alors qu’il mène la danse et que la victoire est à portée de baskets. N’écoutant que son courage, il se relève après un long moment d’inconscience et termine en claudiquant les 42 km dans la nuit montréalaise sous les vivats de la foule et de sa femme retrouvée. La victoire malgré la défaite. Encore plus fort, encore plus courageux. A défaut de médaille, il a gagné les coeurs. Baisser de rideau.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Avec sa silhouette légèrement enrobée et son brushing à la Dave, Michael Douglas fait un athlète de fond pas très crédible. Une fausse note dans un film qui les enfile comme des perles: de la bande-son pleurnicheuse horripilante au catalogue de clichés nageant dans le sucre mélo, cette ode sirupeuse au dépassement de soi avance d’un pas lourd sur le sentier de la gloire. L’esthétique kitsch née du télescopage de l’héritage hippie et du clinquant de la décennie en gestation n’arrange évidemment rien.

Sur le point de tirer mes dernières cartouches culturelles (j’ai encore dans mes tiroirs Lola Rennt et quelques autres bricoles), je me rends compte que le bilan est finalement assez maigre. La course à pied n’a pas laissé une… empreinte marquante sur le sol culturel: une petite dizaine de livres en comptant les fictions et les récits autobiographiques à la Murakami plus une bonne poignée de films, et encore, la plupart explorent le running sous une forme elliptique. Soit très peu au final pour un sport que des millions d’amateurs pratiquent quotidiennement. Même la lutte gréco-romaine, du Monde selon Garp à Foxcatcher en passant par Les Winners, a eu droit à plus d’attention.

La faute sans doute à la topographie d’une course. Chorégraphie minimaliste, temps distendu, on est loin des ingrédients d’un bon spectacle. Courir, c’est avant tout une aventure intérieure, donc très peu télégénique. Sauf pour le sprint ou le demi-fond bien sûr, servis en portions ultravitaminées.

On se prend du coup à rêver qu’un réalisateur de renom qui a la main pour filmer l’âpreté (un Haneke par exemple), l’écume des sentiments (un Gus Van Sant) ou l’ivresse de l’invisible (un Terrence Malick revenu de désintox) s’empare du sujet. On peut toujours… courir.

Travaux pratiques

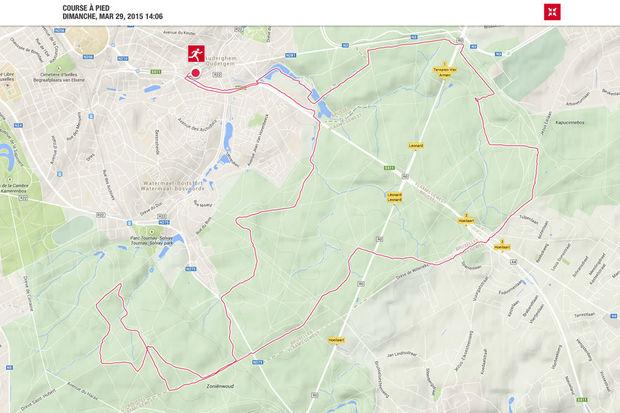

S’il fallait s’arrêter de faire du sport en Belgique chaque fois que le ciel essore ses nuages, autant se mettre tout de suite au tricot. C’est ce que je me suis dit dimanche dernier pour me donner du courage en voyant la pluie fouetter sans ménagement le sol détrempé. A moins d’un mois du marathon, pas question de tergiverser de toute façon, s’il y a bien une séance que je ne peux pas zapper, c’est la sortie longue hebdomadaire, sous peine de coincer à Londres avant même d’entrer dans le vif du sujet.

J’enfile donc ma tenue d’homme-grenouille et je me mets en route. Très vite, je réalise que ça ne va pas être une partie de plaisir. Outre cette bruine qui sature l’air d’humidité et ce vent cinglant qui me gifle à chaque rafale, je sens que la forme n’est pas au rendez-vous. La séance de travail au seuil la veille (20′ d’échauffement, 2 x 4000 mètres en 3’50 » de moyenne au kilo, 10′ de retour au calme) a laissé des traces. Un peu trop à mon goût. Depuis ce matin, la gorge me démange et le cerveau joue aux castagnettes dans sa boîte. Mais quand faut y aller, faut y aller!

Aujourd’hui plus que jamais, je comprends que ça va se jouer au mental. D’autant que pour rajouter encore quelques clous sur mon chemin de croix, je dois me passer de lièvre. Personne n’est assez fou pour mettre le nez dehors par ce temps de Toussaint. Les 30 km au menu du jour, ce sera donc en solo. Et quand je dis solo, c’est vraiment en solo. Personne à l’entrée de la forêt où s’étirent en général quelques coureurs. Personne non plus durant les premiers kilomètres sur le parcours de 20. Personne nulle part en fait. Juste des arbres qui dansent la gigue et moi au milieu de cet océan vert en colère.

Je prends soin de contourner les premières flaques de boue pour m’éviter le bain de pieds. Une tactique usante vu que le sol ressemble à une éponge rassasiée. J’aurais dû emmener mes palmes. Je me résous finalement à planter mes ballerines dans la gadoue. Et ça fait des grands slurps, et ça fait des grands slurps…

Je suis seul au monde, hôte indésirable de cette nature d’ordinaire paisible qui s’est levée ce matin du mauvais tronc. Je ne sais pas encore à ce moment-là que le pire reste à venir… Après 15 km et alors que je viens pourtant de faire le plein de carburant (un gel liquide), ma vue est subitement privée de son stabilisateur. Le paysage se met à tanguer doucement et je dois accrocher mon regard au loin pour ne pas vaciller. Pas très bon signe tout ça. L’angoisse se fraie un chemin dans mon système nerveux comme un serpent dans les broussailles. Je ralentis l’allure et passe en revue mentalement les organes vitaux. Coeur? Ok. Estomac? Ok. Muscles? Pas ok. Mes jambes sont à la peine. Des aiguilles pilonnent les quadriceps à chaque foulée. Et les montagnes russes du relief n’expliquent pas tout.

L’hypocondriaque qui sommeille en moi se réveille d’un bond: vertige + courbatures = grippe. Une angoisse en appelant une autre, je réalise que si je fais un malaise ici et maintenant, à mille lieues de la civilisation, j’aurai beau crier, pleurer, beugler, seules les branches me répondront en sifflotant leur air lugubre. Je serai alors aussi paumé que Blanche-Neige au fond du bois. Mais sans la maison des 7 nains où aller m’abriter et me reposer. Je vois déjà les titres de la DH et de Sud Presse de demain: « Le corps du joggeur retrouvé dans la forêt de Soignes a servi de repas aux renards ».

Cette perspective me remet les idées en place. Je tente de me raisonner: ce n’est sûrement pas grave. Une baisse de régime passagère, c’est tout. Je prélève quelques grammes de substance pâteuse de mon dernier tube -prévu pour le ravitaillement des 21 ou 22 km- pour tenter de me requinquer. Pas de miracle mais je retrouve un semblant de consistance. Et d’énergie pour continuer à souquer.

Tout ça se passe en mouvement. Car comme le naufragé qui sait qu’il va mourir de froid si son feu s’éteint, je ne peux pas m’arrêter de courir: trempé comme je suis, ce serait la pneumonie assurée. Le cerveau bloqué en mode survie, je continue au radar infrarouge. A 17 km, j’ai rendez-vous avec mon destin. Il a la forme d’un embranchement: à gauche, je rentre par le chemin le plus court -tentant mais je serai loin des 30 km visés-, à droite, j’en reprends une bonne tranche. Noyé dans l’adrénaline, ma raison peine à faire entendre sa voix. Ce sera donc à droite…

Après coup, et compte tenu de l’avertissement reçu un peu plus tôt, je me dis que c’était vraiment une drôle d’idée. Je tape déjà dans les réserves depuis un moment. Mais pris en otage par le sergent-chef têtu qui dirige la manoeuvre, je n’ai pas calculé les risques. Voilà comment je me retrouve à errer dans le poumon vert de la région bruxelloise. Dans mon délire, je me suis mis en tête d’emprunter le parcours que mon voisin m’a montré la semaine dernière (voir épisode précédent). Sauf qu’après quelques virages, mon GPS me lâche. Rien ne ressemble plus à un sentier qu’un autre sentier. Il ne faut dès lors pas longtemps pour que je me perde corps et âme… J’ai tout à coup l’impression d’être le seul participant d’une course d’orientation organisée par un sadique qui a « oublié » de fournir la boussole et la carte. Et inutile d’espérer croiser un promeneur pour demander mon chemin, je n’en ai aperçu que deux depuis le départ, dont un auquel je n’aurais même pas osé confier ma première chemise.

Je dramatise sans doute un peu. Mais avec l’épuisement, la fébrilité et l’essoreuse climatique, on se fait vite des films d’horreur. Une sensation de panique que j’ai déjà connue en mer, sur un hors-bord qui ne voulait pas redémarrer alors que la houle commençait à se lever. Vu de la plage, ça a l’air anodin. Mais quand on est dans le bateau, on est sûr que ça va mal tourner.

De l’extérieur, je ne laisse rien paraître. Toute cette agitation se passe derrière l’épais rideau du sportif qui contrôle la situation. Sauf à un moment, où je vais tomber le masque. Je suis quelque part dans l’arboretum de Tervuren quand un énorme vacarme déchire l’air dans mon dos, comme si un géant galopait à mes trousses pour m’écraser. A peine le temps de me retourner qu’un tronc d’arbre épais comme un pipeline russe barre la sente où je viens de passer. Gloups. A croire qu’à la dernière seconde, l’Autre là-haut s’est ravisé. A moins qu’il ait forcé sur l’apéro à midi et ait raté son coup. Allez savoir.

Il me faudra encore une bonne demi-heure pour m’extraire du labyrinthe et, grelottant comme un lévrier, regagner mes pénates. Mission accomplie: ma montre indique 29 km (en 5’05 » de moyenne pour un dénivelé positif de… 1000 mètres). La satisfaction ne sera toutefois que de courte durée. J’ai bravé les éléments, j’ai endurci mon mental mais je me suis surtout aussi ruiné la santé. Le lendemain, après une nuit agitée, je me réveille tout chiffonné. Gorge en feu, courbatures, sinus comme ramonés au papier de verre… Tous les symptômes de la crève. Pas de doute, mon corps me fait payer l’addition avec 24h de retard. Autant tomber malade aujourd’hui que la semaine avant la compétition bien sûr. Mais je ne peux pas non plus prendre une semaine de repos maintenant. Ce serait comme jeter par la fenêtre tous les sacrifices et efforts endurés depuis plus de deux mois.

Dans ma grande bonté, je fais juste l’impasse sur la séance de décrassage du mardi. Deux jours d’affilée sans courir… Une première depuis janvier. Mais en fin de journée, je sens déjà malgré le brouillard accroché à ma zone ORL, que je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Dès le lendemain, je sors trottiner. Rebelote jeudi, avec même une accélération à mon allure marathon sur 10 km. C’est fou comme l’activité intensive anesthésie la douleur au bout d’un moment. Quitte à suer, autant que ce soit pour de bonnes raisons… Ce traitement de choc pas très orthodoxe est évidemment risqué. Mais ce vendredi matin, je suis plutôt optimiste, les nuages de la grippe qui m’auraient cloué au lit semblent s’éloigner, laissant dans leur sillage un gros rhume qui ne devrait pas m’empêcher de mettre un pied devant l’autre.

Quoi qu’il en soit, je ne suis pas mécontent que cette semaine s’achève. La suivante ne peut pas être pire. Encore que. Une canalisation pourrait sauter sur mon passage, un oeuf de Pâques me fendre le crâne, un effondrement de la chaussée me précipiter dans les catacombes, une voiture me tamponner, une soucoupe volante me brûler la priorité, un fauve échappé d’un zoo me transformer en petit-déjeuner… Rendez-vous dans une semaine pour le débriefing de la dernière ligne droite.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici