Vinciane Despret: « Les morts continuent de faire des cadeaux aux vivants » (entretien)

Quel rapport notre société entretient-elle avec la mort ? Vincienne Despret, philosophe et psychologue, aborde le sujet dans son dernier livre.

Cela n’a pas été, les premiers temps, sans difficulté. Quand, pendant les années 1990, Vinciane Despret entame son parcours, être femme et de surcroît philosophe ne va pas de soi. On attendait du sexe féminin qu’il soit «sérieux» et reste «dans les rails». Or, cette femme de caractère, incarnée, originale, n’était ni obéissante ni docile. Les étiquettes ont valsé: «éthologue», «ethnopsychologue»… Elle n’était rien de tout cela. «On me disait que je ne faisais pas de la philosophie, de la métaphysique… On me définissait par ce que je ne faisais pas. Mais il est vrai qu’à l’époque, nous n’étions pas nombreux à pratiquer une philosophie de terrain, à mener des enquêtes empiriques.»

Quelque temps après la perte d’un proche s’installe une interdiction de tristesse.

Sa rencontre avec Isabelle Stengers, philosophe des sciences, et Bruno Latour, auteur de La Vie de laboratoire (La Découverte, 1979), lui procure les tuteurs amicaux dont elle avait besoin. D’eux, Vinciane Despret dit qu’elle a reçu une «bénédiction», une espèce d’«adoubement». Les deux penseurs l’ont rassérénée, encouragée, lui ont donné de l’appétit ; oui, elle pratiquait fort bien une «philosophie qui s’intéresse au monde, en prise avec lui, à partir de lui». «J’y ai vu une possibilité et une mission. Avec eux, ce fut moins difficile. Sans eux, la sentence “ce que vous faites n’est pas de la philosophie” se serait transformée en destinée performative et je n’aurais pas continué à faire de la philosophie.»

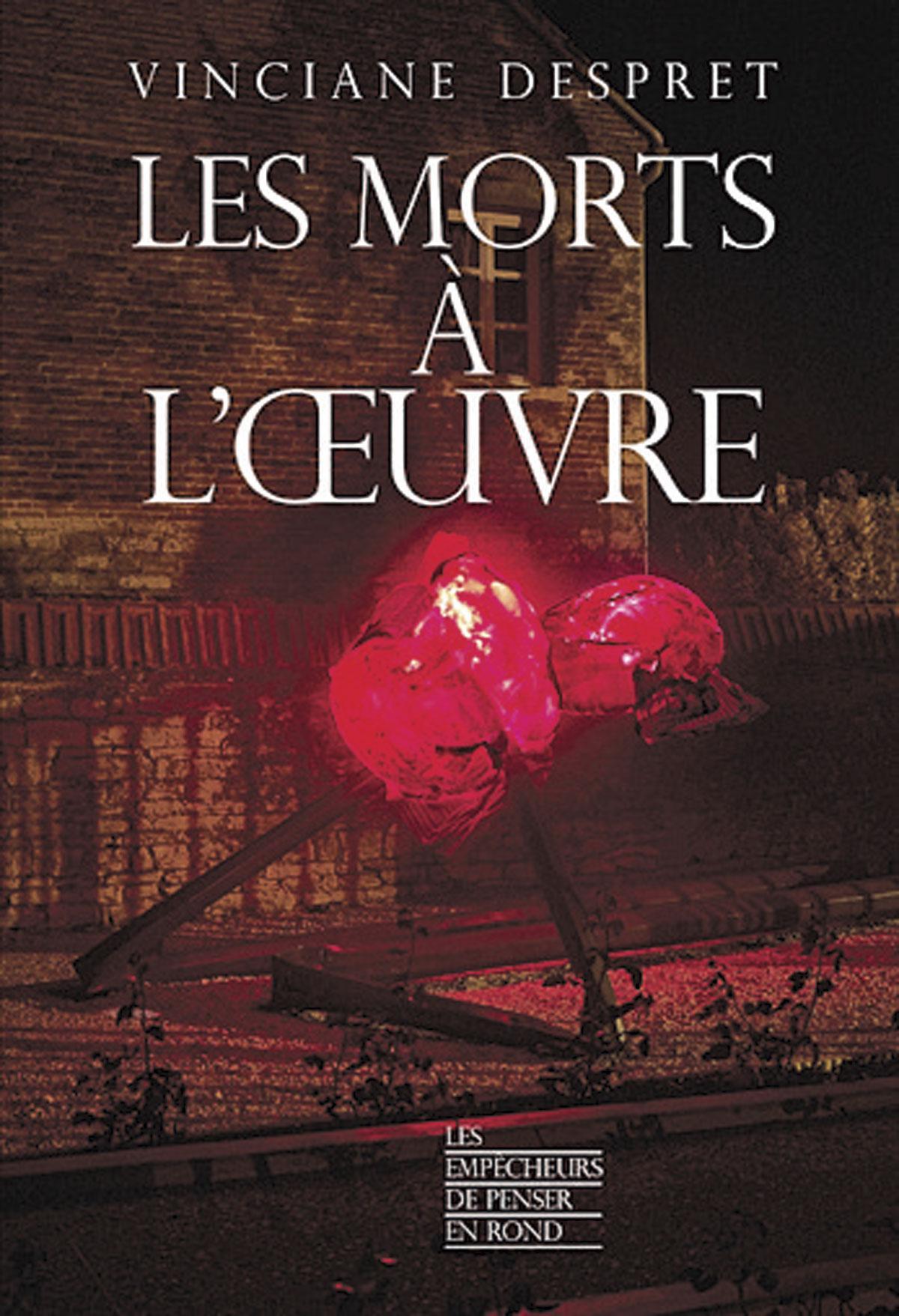

Vinciane Despret est d’abord passée par la philosophie, puis par la psychologie et, enfin, par l’éthologie. S’aventurant sur des terres inexplorées par sa première discipline, celles de l’animalité, du vivant et de l’éthique animale. Se glissant volontiers dans la peau d’un poulpe, d’un rat ou d’un oiseau pour nous éclairer sur leur manière d’habiter le monde. L’exercice suppose d’écrire à partir de ceux qui les observent: les scientifiques, les chercheurs, les éleveurs, auxquels elle consacre la plupart de ses livres. Ses autres ouvrages évoquent notre rapport avec les morts, sujet de son dernier essai. Dans Les Morts à l’œuvre (1), Vinciane Despret s’appuie sur le dispositif participatif des «Nouveaux commanditaires», qui permet aux citoyens de commander une œuvre d’art en hommage à des personnes décédées. Des morts proches ou éloignés dans le temps qui «activent», «mettent au travail» les vivants, jusqu’à amener ceux qui restent à leur donner une nouvelle place, à transformer le monde.

Des morts «insistent», dites-vous, et ceux qui restent se demandent ce qu’ils peuvent faire pour ceux qui ne sont plus là.

J’ai enquêté sur cinq œuvres d’art, cinq commandes opérées par des vivants pour rendre honneur et place à leur défunt. C’est la raison pour laquelle je dis qu’ils insistent, parce que chaque commande a été faite au nom d’un mort, que sa disparition apparaît comme injuste et irremplaçable et que quelque chose doit encore être fait. Je dis aussi qu’ils sont «désœuvrés» et le processus va les transformer en morts «à pied d’œuvre», dans le sens où, au XIIe siècle, l’expression signifiait «commencer un travail», ou «le reprendre».

Ceux qui passent commande sont-ils animés par la peur d’une seconde mort, du néant?

Cette peur était présente au sein de l’association d’anciens combattants de Belfort. Ils ont fait appel au dispositif pour rappeler l’action et la mort des commandos d’Afrique et de Provence, en 1944. Ils ne trouvaient pas normal qu’on ait oublié la dureté des combats et le nombre de personnes tuées ; l’oubli de ces jeunes gens dont personne ne parlait plus. Leur œuvre commune empêche cet oubli et réactive des formes de gratitude à l’égard de ces jeunes hommes venus d’Afrique du Nord. Elle a aussi rendu de la fierté aux immigrés de Belfort. Cette crainte, je ne l’ai pas perçue chez les autres. A Longepierre, par exemple, où Jean-Baptiste Petit et Pierre Vaux ont été accusés à tort et condamnés au bagne, il s’agissait de réparer une injustice judiciaire. Jean-Baptiste et Pierre, ce sont de vieux morts, puisqu’ils sont décédés peu avant la fin du XIXe siècle. Cependant, le village vivait encore sous une chape de silence. On n’y prononçait pas leurs noms et les conflits, eux, étaient toujours vivants au sein des familles. Ce qui est intéressant, quand des conflits surgissent, c’est qu’ils posent cette question: à qui appartient le défunt? Qu’est-ce qu’il désirerait? De quelle manière voudrait-il être accompagné? Et qui le connaît, vraiment? Elle surgit particulièrement lorsqu’il part trop tôt, parce qu’il est encore à l’aube d’une vie pleine de promesses. L’anthropologue Martin Julier-Costes a travaillé sur les doubles funérailles, fréquentes dans le cas du décès d’un adolescent, la première cérémonie étant organisée par la famille, la seconde par les amis, parce que ceux-ci estiment savoir ce que le défunt aurait préféré. Ce faisant, les pairs se réapproprient, d’une certaine manière, le mort qu’ils ont connu.

Pour revenir aux œuvres d’art, dès leur commande, elles font fabuler. C’est-à-dire?

«La fabulation est l’une des forces les plus puissantes d’une œuvre», proposent Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Qu’est-ce que la philosophie? (Ed. de Minuit, 1991). Ces œuvres font fabuler, c’est-à-dire qu’elles recréent du récit et des gestes et ce, dès la commande, parce que la commande exige une histoire. Concrètement, chaque œuvre a été le fruit d’une enquête sur ce qui importait au disparu, sur ce qu’il voulait, sur ce qu’il aurait voulu. Le disparu est «re-présenté». L’œuvre ne les remplacera pas mais activera des fabulations: continuer à garder la présence vivante des morts, à garder quelque chose d’eux parmi nous. Ce qui déborde du simple fait de la mémoire de leur présence. Ces morts continuent donc à avoir des effets dans ce monde. Ils deviennent «nos morts en commun». Mais ces effets font autant revivre les vivants que les morts. La fonction fabulatoire prend donc un sens plus large: les commanditaires se sont transformés par la commande, je dirais qu’ils ont été grandis par elle. En résumé, l’œuvre pose cette question fondamentale: que peut-on faire pour que ce présent, qui est le nôtre, porte encore les promesses qu’aurait voulu tenir celui qui est décédé?

Lire aussi | L’homme est devenu « sarcophage »

En quoi, concrètement, faire œuvre transforme les vivants?

Prenons les Obélisques de Steven Gontarski, commandées par un groupe d’adolescents de Chaucenne, dans le Doubs. Ces jeunes vivaient dans ce non-lieu où ce n’est ni la ville ni la campagne. Ils s’ennuyaient, commettaient des actes de petite délinquance, se sentaient oubliés, abandonnés. Un soir, en allant au cinéma – quand on habite ces endroits, seul le scooter peut vous y conduire –, deux d’entre eux, Christophe Covita et Benoît Saches, sont happés par une voiture dans un virage mal éclairé. Il n’y avait, chez eux, ce sentiment de ne pas être à leur place, ou plutôt qu’il n’y en avait aucune pour eux. Cette question de place, l’accident la dramatisera. Au départ, leurs amis contestent, boutent le feu, se révoltent… Mais l’œuvre va les réunir, les souder pour créer et non plus pour détruire.

L’œuvre aura également d’autres effets?

Ces jeunes affirmaient eux-mêmes que ça finirait mal. A travers l’œuvre, Christophe Covita et Benoît Saches ont été rendus capables de donner une nouvelle place à ceux qui restaient, leurs amis endeuillés. Le projet leur a permis d’échapper au déterminisme. Trois d’entre eux sont devenus infirmiers. Ils se sont ouverts au dialogue, aux autres jeunes du village. L’œuvre qui devait réactiver l’existence des disparus a, en fait, réagencé bien plus d’existences. J’ai le sentiment que ce projet a aussi déjoué la mort comme fin de tout.

Vos témoins affirment qu’ils continuent de fabriquer des souvenirs avec leurs disparus.

En réalité, faire quelque chose pour un disparu, c’est fabriquer des souvenirs. J’ai beaucoup appris avec Louise Albertini. Elle raconte qu’elle est capable de créer de nouveaux souvenirs avec son fils fils, abattu au Bataclan. Durant des vacances en Toscane, dans un endroit où il se sentait vraiment heureux, son fils lui avait envoyé des photos, en lui demandant de venir le voir. Après sa mort, Louise Albertini s’y est rendue, et elle compte le faire encore et encore. C’est comme s’ils fabriquaient des souvenirs, c’est comme s’ils y étaient allés ensemble. Elle appelle ça un photomontage. Je n’avais jamais entendu une version aussi concrète, aussi matérielle, aussi inventive, de celle qui garde les morts vivants. Il y a là un mélange temporel, des répliques du passé dans le présent. D’autres que Louise Albertini le font peut-être, sans le dire, sans oser le dire.

Dans nos sociétés, la mort solitaire est désormais la règle.

Les morts «guérissent»-ils les vivants?

Quelqu’un m’a envoyé ces mots: les vivants ferment les yeux des morts, les morts ouvrent les yeux des vivants. J’ignore s’ils guérissent les vivants, mais si l’épreuve ne vous démolit pas, les morts vous mettent au travail. On gagne en force, en puissance et ici, grâce au dispositif des Nouveaux commanditaires, ces forces ont été activées. C’est en cela que les morts continuent de faire des cadeaux aux vivants.

Quel rapport existe-t-il entre une œuvre d’art et la mort de quelqu’un? L’œuvre n’est-elle pas juste un monument aux morts?

Le monument aux morts est une prothèse de la mémoire. C’est du matériel qui prend en charge la mémoire. Une mémoire du passé, mais qui assigne le passé au passé, et qu’il faut sans cesser remémorer. L’œuvre, quelle que soit sa forme, déborde le monument parce qu’elle ne délègue pas la mémoire. Elle prend en charge de garder ce passé activement dans le présent.

Vous affirmez que c’est aussi un art de la démocratie.

Le dispositif permet à n’importe qui, des citoyens comme vous et moi, des collectifs, de désirer de l’art. Les désirs d’art, ici, ne sont pas réservés aux Etats, aux entreprises, aux banques, aux riches et aux puissants. Ce projet rend possible un véritable «art de la démocratie», une action démocratique.

Vous dites aussi que le chagrin est une forme de garantie de fidélité par rapport aux morts. Existe-t-il un interdit sur le chagrin? Est-il devenu indécent?

C’est ce que note l’anthropologue anglais Geoffrey Gorer dans Ni pleurs ni couronnes (Epel, 1995). Dans les années 1960, il constate que la mort est la nouvelle pornographie. Endeuillé par le décès de son père et de son frère, il lui était refusé d’en parler et de montrer du chagrin. Après quelque temps s’installe, en effet, une interdiction de tristesse. Cette injonction peut s’expliquer historiquement. Avant la Grande Guerre, il existait des conventions, des codes très normatifs, qui protégeaient les individus dans une période de fragilité et de vulnérabilité: les tentures noires aux fenêtres, les vêtements noirs, le retrait de la vie sociale. Après 14-18, il y a une revendication à plus d’authenticité des sentiments, hors de tous codes. Mais, dès lors, un mouvement inverse s’est opéré: il n’y a plus de reconnaissance à un droit à la tristesse et le temps du chagrin s’est raccourci. Ainsi, le DSM-5, l’ouvrage de référence américain qui classifie et décrit les troubles mentaux, a ajouté, à sa liste des signes d’une dépression, le deuil pathologique, c’est-à-dire celui qui perdure un an après la mort d’un proche…

La mort reste-elle un petit coin à part, un petit coin d’hôpital?

Dans nos sociétés, la mort solitaire est désormais la règle. Relégué à l’hôpital, le mourant est évacué du social, il est veillé par d’autres personnes, des professionnels. Est-ce accompagner un mort et être soi-même accompagné? Je note tout de même une revendication face au délitement du rite social de la mort. Elle se décline par trois demandes: davantage de ritualisation, et pas uniquement religieuse, une volonté de se réapproprier cette expérience et la reconnaissance de l’expression du deuil. Les personnes endeuillées souhaitent être actrices et prennent des initiatives. Elles organisent des funérailles à domicile, prennent soin du corps…

Une vidéo, devenue virale, du mari d’Agnès Lassalle, poignardée par l’un de ses élèves, mimant une danse devant le cercueil de celle-ci puis rejoint par d’autres couples, a soit bouleversé, soit choqué.

Cela m’évoque Jean Allouch, psychanalyste français, qui explique que, lors d’un enterrement, il y a inévitablement des scènes burlesques. Or, celles-ci sont acceptables pour autant que la mort ne soit pas trop chargée d’angoisses. Autrement dit, si la mort était prévisible, si le défunt avait eu une longue vie… Ici, il s’agit d’une mort violente qui charrie trop d’angoisses, laissant moins de marge de manœuvre dans le rituel. D’ailleurs, dans notre culture, nous sommes assez peu détendus à l’égard du rituel et du traitement du mort. Si vous allez, par exemple, boire un coup sur la tombe d’un proche pour l’honorer, très vite quelqu’un s’en offusquera, estimant y voir un manque de respect. Nos normes sont plus contraintes et moins libres pour mélanger le chagrin et la fête. Alors que chez cet homme qui danse, quelque chose se met déjà en route: ceux qui restent danseront encore, parce que la défunte aimait le faire et le faisait bien.

Les individus continuent de parler avec leurs morts, d’entretenir une relation. Avec la mort d’un animal, la conversation s’arrête. Il ne parle pas.

Pourquoi est-ce si difficile de perdre un animal familier? C’est le sujet de ma prochaine enquête. J’ai l’impression que c’est difficile parce que le corps est engagé, qu’on est face à un vécu du corps, à des problèmes de mémoire corporelle, et pas mentale. Avec un proche, vous pouvez continuer la conversation. Mais avec un animal, ça ne marche pas et le vide corporel est si puissant qu’on n’arrive pas à le remplacer. Contrairement à ce que je pensais, cette perte ne concerne pas que le chien et le chat, ceux qui habitent notre intimité. Un homme m’a ainsi raconté que lorsqu’il avait perdu sa jument, il en avait perdu les jambes.

Vous envisagez les relations avec les morts d’une façon peu traditionnelle. Ce n’est plus une vision rationaliste, qui oppose présence et absence, vie et mort.

C’est plutôt «hors cadre», je l’accorde. D’un côté, il y aurait le rationalisme, le matérialisme et, de l’autre, une forme enchanteresse. Les premiers ont seuls droit de cité, la dernière est absurde. Je pense que ce prisme n’est pas le bon. D’abord, je ne crois pas que le réel soit si carré. Comme je ne crois pas que la plupart des gens soient de manière binaire soit matérialistes soit portés à croire à des relations possibles avec les morts. Mon expérience m’a appris que c’est plus nuancé que cela. La lecture binaire nous appauvrit parce qu’elle nous somme de trancher. Or, ce qu’on voit, c’est qu’il y a une vraie inventivité des morts et des vivants dans leurs relations. Par exemple, quand quelqu’un me raconte que son défunt est apparu dans un rêve, je remarque que, très souvent, la personne n’affirmera pas avec certitude que le défunt est «vraiment venu», pas plus qu’elle ne laissera le dernier mot à l’idée que cela pourrait être un produit de sa subjectivité. Elle laissera la question en suspens, ou hésiter avec elle.

Vous insistez sur le mot «enquête». Pourquoi?

Parce que ce mot résume ce qui se fait quand on perd un être. Qui était-il? Qu’aurait-il souhaité? C’est un invariant. Lors d’enterrements, les vivants racontent le mort, des anecdotes, s’adressent à lui comme s’il était encore présent. Et chacun s’en va avec des aspects du mort qu’il ne connaissait pas. Ce faisant, tous fabriquent un mort en commun, plus riche, plus épais.

Vous-même, êtes-vous une enquêtrice?

Je prolonge l’enquête, je mets mes pieds dans les bottes des enquêteurs, en évitant les rapports de force. Mon travail consiste à recueillir des récits en posant les questions qui permettent aux gens de produire de l’intelligence collective, pour leur permettre d’être ceux qui m’apprendront quelque chose. Ensuite, ces apprentissages, cette pensée, cette réflexion collective, je les partage. J’ajouterai que je suis une écrivaine publique, en quelque sorte.

Comment est née votre curiosité pour la mort?

A l’origine, j’ai perdu ma sœur aînée à 20 ans. Elle m’a «déplacée» ; il y a eu un basculement très fort. Dans les jours qui ont suivi son décès, je suis devenue l’aînée et la fille de parents désenfantés. Mes frère et sœurs m’ont mise à cette place-là. C’est un changement d’identité fondamental. En partant, le mort vous dérobe, en effet, ce morceau de vous que vous étiez avec lui – en l’occurrence, une petite sœur insouciante et un peu chipie. Ce qui dit à quel point tout se fait et se défait, à quel point les places se rejouent quand quelqu’un disparaît. Le philosophe Thibault De Meyer dit des morts qu’ils sont des géographes.

Vous étiez, pour vos parents, ce que vous appelez des enfants consolateurs?

Un jour, j’ai entendu une remarque de l’actrice Miou-Miou qui m’a bouleversée. Elle disait que notre génération – elle a quelques années de plus que moi – était vouée à consoler les chagrins de la guerre. Nos parents en étaient encore meurtris. Ils étaient tous deux orphelins et dans leurs familles, il y avait peu de joie, beaucoup de gris. Nous étions des enfants consolateurs et, très tôt, nous en étions conscients. Donc, nous nous sommes évertués à créer de la légèreté, de la gaieté. C’est peut-être le trait commun des familles fantasques… Mais lorsque, en 2003, ma petite sœur est décédée dans un accident de voiture, laissant derrière elle trois très petits enfants, on s’est dit que, cette fois, c’était foutu, qu’on n’y arriverait plus.

Et vous, vos parents vous consolent-ils encore, bien qu’ils soient décédés?

Quand mon père est mort, ma mère m’a demandé ce que je souhaitais garder de lui. Ses mouchoirs à carreaux, dont je prends grand soin.

Pourquoi des mouchoirs plutôt que d’autres objets?

Je me suis dit: s’il devait aujourd’hui me consoler, n’est-ce pas l’objet matériel qui lui permettrait de le faire? J’ai ainsi gardé quelques-uns de ses mouchoirs et j’en emporte souvent un dans une poche ou un sac à main. En cas de chagrin, c’est à présent lui qui me console. Et, à travers ce mouchoir, je mets mon père mort au travail.

Bio express

1959 Naissance, le 12 novembre, à Bruxelles.

1983 Licenciée en philosophie (ULiège).

1991 Licenciée en psychologie (ULiège).

1997 Docteure en philosophie, au côté d’Isabelle Stengers et Bruno Latour. Professeure associée à l’ULiège et à l’ULB. Publie La Danse du cratérope écaillé. Naissance d’une théorie éthologique (Les Empêcheurs de penser en rond).

2009 Penser comme un rat (éd.Quae)

2012 Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions? (La Découverte/Les Empêcheurs de penser en rond).

2015 Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent (La Découverte).

2019 Habiter en oiseau (Actes Sud).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici