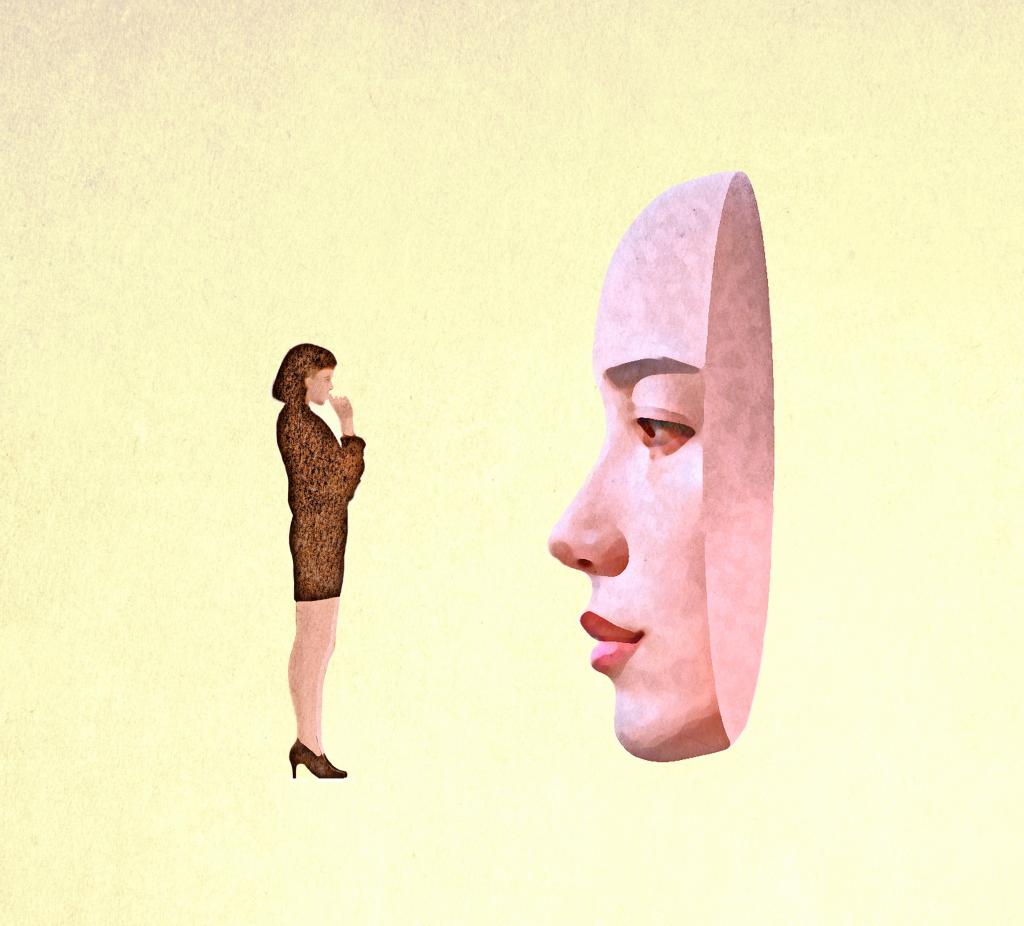

Trop de doutes, peur d’être démasqué, sabotage… Souffrez-vous, vous aussi, du «syndrome de l’imposteur»?

Sûres d’être incompétentes et surestimées par leur entourage, certaines personnes, pourtant intelligentes et qualifiées, vivent dans la crainte d’être démasquées. Ce sentiment de ne pas être à sa place et de camoufler ses «lacunes» n’a rien de médical, mais il pourrit la vie des individus qui en souffrent.

Elle était cette élève qui pensait avoir 2/20 aux contrôles de maths. Elle était aussi celle qui avait systématiquement l’une des meilleures notes. «Ça a commencé en 5e secondaire, je ne sortais jamais de mes interros en ayant l’impression d’avoir réussi. Ça agaçait les autres, mais, moi, je me disais que le prof devait m’apprécier et qu’il avait été sympa.» Cette petite voix intérieure, qui lui dit qu’elle ne mérite pas vraiment ses réussites et qu’elle n’est pas à la hauteur, habite Jade (1), 21 ans, malgré ses résultats en secondaire, puis en ingénieur de gestion mais aussi quand un grand cabinet de conseil lui a, récemment, proposé un stage rémunéré. Chaque fois, l’étudiante en Master se dit qu’elle s’en sort non pas grâce à son travail obstiné mais «à coups de chance ou de sympathie», et, surtout, elle craint «qu’on ne découvre tôt ou tard l’arnaque».

Ce sentiment, Céline le ressent aussi. A presque 37 ans, elle occupe un poste de coordinatrice départementale au sein d’une grande association humanitaire internationale et ne tire aucune fierté de sa belle carrière. «Je me dis que les autres surestiment mes capacités et mon intelligence, que j’ai réussi avec mon bagou à faire illusion.» Des pensées qu’elle n’évoque qu’avec très peu de proches. «Je passerai au mieux pour une fausse modeste, au pire pour une frimeuse, voire une vaniteuse.»

Ce que Céline et Jade esquissent sont des facettes du «phénomène de l’imposteur», théorisé par Pauline Rose Clance et Suzanne Imes en 1978. A l’époque, les deux psychologues américaines interrogent 150 femmes occupant des postes prestigieux dans différents domaines. Il en ressort que celles-ci n’attribuent pas leur réussite à leurs compétences, pourtant reconnues par leurs pairs, mais à la chance et à des facteurs extérieurs. Ces femmes décrivent leur peur d’être un jour démasquées, qu’on se rende compte ultérieurement de leur supposée incompétence.

70%

des gens ont fait l’expérience du syndrome de l’imposteur à un moment ou l’autre de leur vie.

Cinq décennies plus tard, le phénomène, rebaptisé entre-temps «syndrome» par la chercheuse américaine Valerie Young, n’a jamais aussi bien porté son nom. Avec l’essor des réseaux sociaux, il a véritablement explosé. Les médias leur emboîtent le pas. Conseils pour en venir à bout, tests pour l’identifier… Les articles sur le sujet abondent. L’an dernier, la version américaine du site du magazine Forbes en recensait plus de 250! Sur YouTube, psychologues, coachs, mentalistes publient chaque jour des vidéos et livrent des «stratégies» pour s’en débarrasser. Des tutos, visionnés pour certains d’entre eux des dizaines voire des centaines de milliers de fois. Sans oublier les ouvrages de développement personnel, qui promettent de «libérer du syndrome de l’imposteur» ou des «trucs et astuces pour retrouver une juste posture». On ne compte plus les célébrités qui révèlent en souffrir. Le club est large: l’acteur Stéphane De Groodt, le chanteur Pierre de Maere, l’ex-patron de Starbucks Howard Schultz, l’avocate Michelle Obama ou encore le physicien et prix Nobel Alain Aspect. Ce syndrome toucherait, pêle-mêle, 62% des managers, 70% des urologues et 74% des avocats. Les sportifs ne sont pas épargnés. L’athlète belge de demi-fond Ismaël Debjani, par exemple, a raconté avoir fait appel à un psy pour apprendre à gérer ce syndrome. Une étude, abondamment citée et publiée en 2011 dans The Journal of Behavioral Science, signale que 70% des personnes en ont fait l’expérience à un moment ou l’autre de leur vie. A ce point-là, ça frise l’hémorragie.

Ce «syndrome» est aussi très mal nommé. Il n’est ni une pathologie ni un trouble mental. Il n’est pas inscrit dans le DSM-5, l’ouvrage de référence américain qui classifie et décrit les troubles psychiques. C’est un sentiment parce qu’il s’agit d’une expérience vécue, d’une perception de soi et les symptômes liés à ce phénomène ne remplissent pas les critères d’un trouble mental. Par ailleurs et contrairement à une idée reçue, il ne touche pas davantage les femmes. Une méta-analyse, publiée en 2019 dans Journal of General Internal Medicine et recensant 62 études menées entre 1990 et 2018 (dont la moitié entre 2012 et 2018), conclut sommairement: la moitié des études qui ont comparé hommes et femmes n’ont noté aucune différence de genre face au complexe de l’usurpateur. Bien qu’initialement observé chez les femmes à la fin des années 1970, il est ainsi admis qu’il se manifeste indépendamment du sexe. Selon Kévin Chassangre, psychologue, docteur en psychopathologie et auteur d’une thèse et de plusieurs ouvrages (dont Le Syndrome de l’imposteur. Les clés pour changer d’état d’esprit!, Mardaga, 2022), «ce point de vue résultait de stéréotypes encore prégnants à l’époque au sujet des femmes, comme ceux qui supposent leur incompétence dans le monde professionnel. En réalité, cela concerne autant les hommes que les femmes, mais celles-ci y sont plus sensibles parce qu’elles reçoivent moins de soutien.»

Nombre de personnes s’identifient à ce ressenti, sans en avoir pour autant toutes les caractéristiques.

Il en ressort également que selon les outils de mesure et les seuils utilisés, le taux de prévalence varie de 9% à 82%. Une vaste plage, donc. Deux tendances assez nettes, cependant: les minorités ethniques sont surreprésentées et ce syndrome est souvent associé à l’anxiété, au burnout et à la dépression.

S’il n’est pas un syndrome, le phénomène de l’imposture existe, tout comme ses conséquences et les souffrances qu’il peut engendrer. Combien d’individus concerne-t-il? L’estimation se révèle difficile puisque, par définition, ceux qui se sentent imposteurs en parlent rarement. «Ce syndrome est vécu de manière généralement secrète», souligne Egide Altenloh, psychologue clinicien et expert en gestion de la colère et des émotions. Il précise cependant que, selon les deux psychologues américaines ayant conceptualisé le phénomène, 20% de la population, hommes et femmes, peuvent en souffrir. En tout cas, nombre de personnes s’identifient désormais à ce ressenti, sans en avoir pour autant toutes les caractéristiques qu’Egide Altenloh rappelle: «Une incapacité à s’approprier ses réussites et les attribuer à des facteurs extérieurs, une impression d’inauthenticité (celle de jouer un rôle, de tromper son entourage), la peur de voir son incompétence mise à jour et, surtout, un sentiment d’anxiété et de culpabilité qui peut tourmenter.»

Un cercle vicieux

Céline a démissionné voici sept ans. Ça lui a pris une minute. Au terme d’une réunion, elle s’est levée, a pris son sac et a dit «je ne reviendrai pas», puis est partie. C’était pourtant le job de ses rêves. Elle était directrice générale adjointe, avec près de 500 collaborateurs sous sa responsabilité. «Un échec cuisant!» Il lui a fallu plusieurs séances de psychothérapie pour reprendre le fil et comprendre pourquoi elle a préféré s’autosaboter. «Dès le début, je pensais que je n’avais pas la carrure, que j’étais une fraudeuse.» Des collègues repèrent cette «faiblesse». Ils se mettent à travailler plus lentement, à se montrer négatifs. Prise dans une sorte d’inertie organisée, Céline commence à déchanter. «Je me suis persuadée que c’était perdu d’avance et que je travaillais avec des personnes qui pensaient qu’elles n’avaient pas besoin de moi. Alors, j’ai fui!»

Mais qu’est-ce qui distingue le doute, légitime et constructif, d’un sentiment d’imposture? La durée. «Quand ce doute est présent trop fréquemment et trop intensément», précise Egide Altenloh. Ce complexe, lorsqu’il est réel, est loin d’être anodin, puisqu’il peut se traduire par «une insatisfaction permanente, un autodénigrement important, une anxiété de la performance, un surinvestissement mais aussi des stratégies inconscientes de procrastination, voire d’autosabotage.»

Chez celui qui le vit, une nouvelle tâche, une obligation à enjeu suffit d’ailleurs à provoquer un stress intense, une inquiétude profonde. Pour affronter son anxiété, il met en place un cycle, qui se transforme ensuite en cercle vicieux. Il adoptera en effet une de ces deux stratégies de défense pour camoufler l’escroquerie dont il se sent coupable. Ainsi, Jade travaille bien plus que nécessaire, pour contrer sa présupposée absence de compétences. «Je m’y mets à fond pour rendre mes travaux avant la date prévue. De cette façon, j’ai l’impression de mériter ma bonne note.» Céline raconte avoir du mal à décrocher et carbure sans relâche «pour être suffisamment solide et crédible» face à ses interlocuteurs. «Je suis adepte de la théorie selon laquelle il faut 8.000 heures de travail pour devenir expert d’un sujet», ajoute-t-elle. Leur cas est un exemple d’overdoing, avec un risque de burnout. Ces personnes travailleront de manière excessive et frénétique jusqu’à l’échéance, au prix d’une certaine fatigue. Finalement, elles attribueront leurs réussites aux efforts intenses qu’elles auront fournis et non à leurs qualités. «Elles ont des difficultés à accepter des retours négatifs mais aussi les compliments. Vous les entendrez dire qu’il ne faut pas exagérer, que cela ne leur a pas demandé un si gros effort ou encore que tout le monde en est capable», poursuit le psychologue. «J’ai conscience que cela semble relever de la paranoïa, mais quand je reçois des félicitations, je me demande si c’est par politesse ou par envie de me faire plaisir», confirme Jade.

La seconde attitude est l’underdoing, c’est-à-dire procrastiner, puis travailler dans l’urgence et, dès lors, se mettre volontairement en difficulté. «Quand on craint de ne pas arriver à bien faire, ce mécanisme permet de fuir l’anxiété et de protéger l’estime de soi d’un éventuel échec, analyse Kévin Chassangre. Si elles procrastinent mais qu’elles réussissent, elles diront qu’elles ont eu de la chance. Et si elles échouent, ce sera encore la preuve de leur illégitimité.» A force de se sentir incapables, illégitimes, il arrive même qu’elles s’autolimitent, qu’elles veillent à rester sous leur niveau, en déclinant une promotion par exemple, voire se sabotent. «C’est la prophétie autoréalisatrice inconsciente qui consiste à se mettre en échec pour se confirmer qu’on était bien un imposteur, et ce faisant, permet de se décharger de son sentiment de culpabilité.»

«J’étais brillant de naissance, de lignée, mais pas par compétences…»

Syndrome de l’imposteur: des ego malmenés

Mais d’où vient ce sentiment d’imposture? Il se nourrit d’abord d’une faible estime de soi. De même, le contexte dans lequel a évolué un «usurpateur» est évidemment propice à son émergence. Egide Altenloh l’observe chez d’anciens enfants «dont les parents ont projeté des attentes trop élevées par rapport à leurs compétences réelles», mais aussi chez ceux qui «décrivent peu de félicitations, d’encouragements et parfois des critiques assez dures». Céline a grandi au sein de ce climat familial. «Pour mes parents, tout était naturel. Malgré de très bons résultats, je ne suis jamais parvenue à les impressionner.» Un manque qui a renforcé l’apparition de son syndrome de l’imposteur: après des études dans le nord-ouest de la France, elle poursuit son cursus en sciences politiques, où elle côtoie des jeunes cultivés, politisés, brillants, auprès desquels, elle ne peut, depuis, s’empêcher de «prouver sa place».

Ce sentiment prend aussi racine dans un amour conditionné au succès. Les parents survalorisent avant toute autre qualité l’intelligence. L’enfant risque alors de considérer que ses performances scolaires déterminent sa valeur personnelle. Ce qui le rend prompt à douter et à éprouver un sentiment de ne pas être légitime lorsqu’il sera, tôt au tard, confronté à l’échec. Finalement, il ne serait pas aussi intelligent que ses proches semblaient le croire. Ce fut le cas pour Antoine, data scientist, 29 ans, excellent élève, qui a sauté une classe assez tôt mais a toujours l’impression d’«être passé entre les mailles du filet». «Pour mes parents, il était naturel que je sois bon puisque j’étais leur fils, plaisante le vingtenaire. J’étais brillant de naissance, de lignée, mais pas par compétences.» L’obligation de réussir sert de terreau à son «inconfort». «Comme les attentes parentales étaient très élevées, il était particulièrement difficile d’être à la hauteur. A un moment, le « talent » ne compense plus et le doute survient quand on se rend compte qu’on doit en baver pour atteindre ces objectifs et, plus encore, quand on expérimente l’échec. Cela pousse à penser qu’on est bidon.» Un malaise qu’il revit dans la sphère professionnelle. Il redoute un bide même partiel ou une bourde si petite soit-elle. «A chaque fois, je me dis: bordel, vais-je y arriver? Ce qui implique que je sois constamment au top et meilleur que les autres.» Son besoin de reconnaissance, son manque de confiance et sa susceptibilité infusent en tout cas autour de lui et a projeté une image négative. A force de s’autodénigrer, de se comparer aux autres négativement, Antoine a fini par s’attirer le ressentiment de ses collègues qui devaient constamment le rassurer, le ménager, prendre des pincettes. A la longue, il les saoulent. «C’est un long processus de se sentir légitime, mais cela vient petit à petit», reconnaît-il.

Ce sentiment prend aussi racine dans un amour conditionné au succès.

Car le sentiment d’imposture est parfois tenace. «Il revient par vagues, analyse Céline. Il ne m’a jamais vraiment quittée.» De fait, il intervient généralement à des étapes charnières, quand l’individu doit endosser un nouveau rôle, comme passer d’élève à étudiant ou d’étudiant à employé. A l’âge adulte, les phases de transition ou les phases d’évaluation, comme les entretiens annuels notamment, sont propices à l’émergence (ou au retour) du sentiment d’imposture. Une promotion, un changement de poste ou encore le jour où l’on devient parent… Des moments où il faut prouver à tout le monde qu’on est légitime, en somme.

Pourquoi cette nécessité de faire ses preuves depuis l’enfance se renforce-t-elle en particulier dans le cadre professionnel et est à ce point répandue? Kévin Chassangre estime que «notre société compétitive, axée sur la performance et une demande de reconnaissance, en a fait un élément très valorisé, comme est valorisé le fait de s’y épuiser». Les organisations ne sont pas non plus étrangères à ce phénomène, qui créent un environnement propice. Quelqu’un connecté en permanence, toujours sur le qui-vive, qui répond aux e-mails à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, cela a de la valeur…

Dans la même veine, Jade, cette «flippée de l’échec», dénonce, comme d’autres, les réseaux sociaux et «leur tyrannie des apparences, de la mise en scène de soi, des comparaisons constantes», qui alimenteraient le syndrome. Là où le doute est une denrée rare et où on rencontre plutôt le phénomène inverse: l’effet Dunning-Kruger, qui montre que les personnes incompétentes ont une confiance excessivement élevée dans leurs capacités et leurs jugements. Grâce à cela, ces «vrais imposteurs» ne connaissent ni le doute ni l’angoisse mais sont des collègues bien plus insupportables, non?

(1) Le prénom a été modifié.Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici