La douloureuse attente de plus de 5.000 jeunes démunis: «Ces enfants sont des bombes à retardement»

Cabossés et bousculés par des parents eux-mêmes en perdition, 5.100 mineurs attendent qu’une solution adéquate leur soit proposée par les pouvoirs publics, pour que leur vie soit malgré tout la plus douce possible. Mais à la Fédération Wallonie-Bruxelles, les moyens humains, financiers et immobiliers manquent. En attendant, les plus fragiles grandissent au risque de devenir des bombes à retardement.

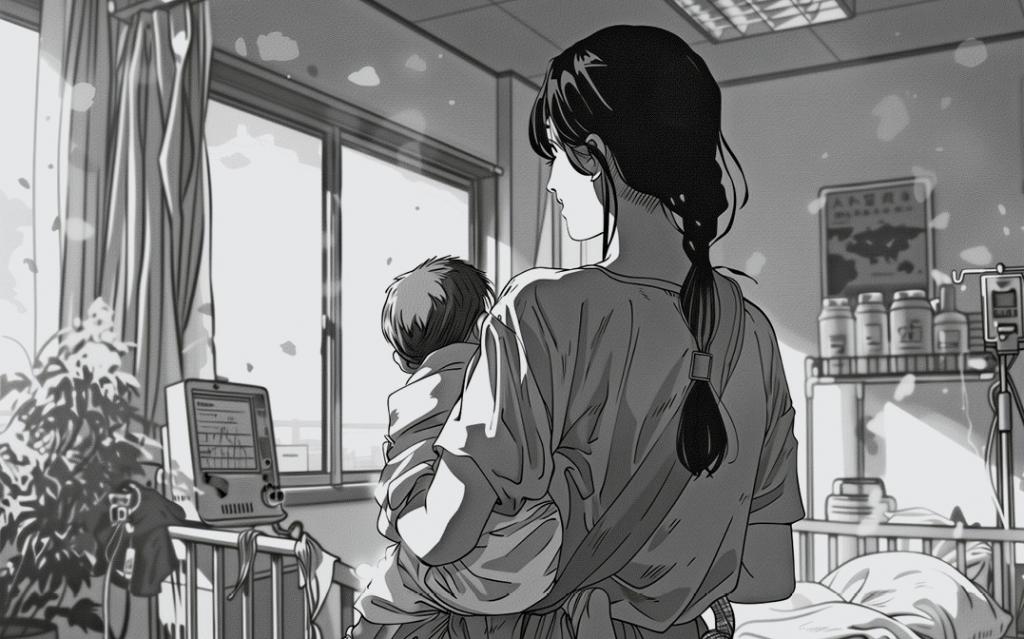

Selim (1) ouvre de temps en temps les yeux. La lumière de sa chambre blanche a beau être tamisée, le monde des humains l’aveugle. Il y a trois jours, il était encore lové au creux de sa mère. Et soudain l’éclaircie, le bruit, l’air, les autres, une vie qui commence. Un vertige qui fait crier, pour la première fois. Depuis des mois, Selim, dans son abri, devinait le monde. Entendait des voix. Percevait la main passant doucement sur le ventre de sa mère. Donc sur lui.

Désormais, il sent les choses. Y compris les failles de ses parents, profondes comme des ravins. Pour autant, il ne sait rien de la vie particulière qui l’attend, en raison précisément des inguérissables failles de ceux qui l’ont conçu. Il ignore plus encore qu’il fait partie des 5.100 nourrissons, enfants et jeunes qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, attendent une prise en charge adéquate par l’administration de l’aide à la jeunesse. Car les parents de Selim ne pourront pas s’occuper de lui adéquatement: les assistantes sociales et psychologues de l’hôpital où il est né s’en sont aperçus dès la grossesse en les écoutant raconter leur vie, en les regardant interagir en couple, en percevant la place qu’ils accordaient à leur bébé à venir: celle d’une poupée.

Lorsque Selim est né, le SAJ (2) a été alerté. L’immense machinerie publique prévue pour épauler les enfants et jeunes en difficulté ou en danger et leurs familles s’est mise en branle. D’ici quelques semaines ou quelques mois, Selim sera orienté vers une pouponnière. Ou une famille d’accueil, s’il s’en trouve. Ou un service résidentiel d’urgence, dans lequel il pourra rester au maximum 40 jours. Peut-être rien de tout cela n’arrivera et il restera à l’hôpital, où il n’a pourtant rien à faire. Faute, pour son délégué SAJ, de trouver une solution ad hoc.

«J’aimerais proposer une solution qui s’apparente à une Rolls, mais après négociations, les familles en difficulté repartent avec une 2 CV rafistolée.»

Joëlle Piquard, conseillère SAJ à Liège et présidente de l’UCD.

Depuis des années, la machine de l’Aide à la jeunesse hoquette. Son moteur tourne, certes, mais moins vite que le monde. En interne, la révolte gronde. Dès 2021, l’Union des conseillers et directeurs de l’aide et de la protection de la jeunesse (UCD) s’adresse aux pouvoirs publics, réclamant davantage de moyens. En novembre 2022, un collectif bruxellois des acteurs de l’aide à la jeunesse, suivi d’un collectif liégeois similaire, entreprend de faire du bruit qui se résume en un mot: assez!

A la même époque, à Bruxelles, les quatorze juges francophones de la jeunesse et les substituts du procureur du roi de la section jeunesse crient à l’aide, martelant que 513 enfants attendent d’être placés. Et qu’ils ne sont plus en mesure de protéger ceux qui leur sont confiés. Tous réclament, d’urgence, 300 nouvelles prises en charge dans la capitale, en hébergement, en famille d’accueil ou dans le cadre d’un suivi des plus jeunes à domicile. La situation n’est pas meilleure en Wallonie. «J’aimerais proposer une solution qui s’apparente à une Rolls, mais après négociations, les familles en difficulté repartent avec une 2 CV rafistolée», illustre Joëlle Piquard, conseillère SAJ à Liège et présidente de l’UCD. Voilà.

«On fait un travail merveilleux. Mais on cause parfois du mal aux enfants et ils s’abîment.»

Frédérique Hostier, juge de la jeunesse.

Même les listes d’attente s’épuisent

Dans ce bureau parsemé d’épais dossiers, face au palais de justice, une collection de bonbons PEZ glisse des couleurs et des plumes d’innocence dans une pièce qui, sinon, en manquerait beaucoup. «On fait un travail merveilleux, commence la juge de la jeunesse Frédérique Hostier. Mais on cause parfois du mal aux enfants et ils s’abîment.» Ce qui fait mal, c’est l’attente de places disponibles dans les structures d’accueil pour ceux qui en ont besoin. Et le manque d’équipes pour accompagner les parents, souvent cabossés, dans l’espoir que leur enfant puisse réintégrer le cercle familial. Les listes d’attente sont kilométriques: dix mois en moyenne pour une entrée en hébergement et plus d’un an pour les enfants qui cumulent des problématiques multiples, comme des troubles mentaux ou un handicap. Chez Catalyse, un service d’accompagnement socio-éducatif à Liège, il faut patienter douze mois pour être reçu. Dans certains centres de santé mentale, on a même renoncé aux listes d’attente. «Qui serait prêt à patienter des mois dans une salle d’urgence, blessé, traumatisé, en attente de soins? Personne!», s’énerve la Fédération des équipes de SOS Enfants.

«Quand ça fonctionne, en revanche, ça nous dope», insiste Frédérique Hostier. Comme ce garçon placé en institution à 13 mois, délinquant à l’adolescence, envoyé en IPPJ, ces institutions qui abritent les jeunes en délicatesse avec la justice. Ensuite? Il décroche son diplôme de fin de secondaire et, en autonomie, entame des études à l’université. Garder la foi, donc.

«Problème de titres de séjour, d’addictions… On traite plus la situation des parents que celle des enfants.»

Leslie Kermis, directrice pédagogique à la maison d’enfants Notre abri.

Le problème n’est pas neuf. D’année en année, cette cohorte de jeunes en attente de prise en charge progresse doucement. Aujourd’hui, ils sont plus de 5.000 à patienter: les bonnes fées n’ont pas eu le temps de se pencher sur leur berceau. Ils étaient 4.325 l’an dernier. «La population à laquelle on a affaire est déjà fragilisée en temps normal, observe Joëlle Piquard. En cas de crise, comme celle des prix de l’énergie, elle trébuche plus vite que d’autres.» Les assistants sociaux et les psys actifs sur le terrain le constatent tous. Dans les dossiers où ils interviennent, ils sont de plus en plus confrontés à des parents en difficultés socioéconomiques et de santé, bien davantage qu’à des cas d’abus ou de maltraitances. «On traite plus la situation des parents que celle des enfants: problème de titres de séjour, d’addictions, de violences conjugales, de santé mentale ou de dénis de grossesse», résume Leslie Kermis, directrice pédagogique à la maison d’enfants Notre abri, à Bruxelles.

Les 1.000 premiers jours

Mais comment en est-on arrivé là? D’abord parce que tous les services de première ligne auxquels le citoyen a accès sont eux-mêmes noyés, dépourvus de moyens suffisants ou en manque de personnel. Les centres PMS, de santé mentale et de guidance sont submergés. Obtenir un bilan neuropsychologique nécessite de patienter neuf mois en moyenne. Or, c’est maintenant que les gamins en ont besoin. Les pédopsychiatres eux-mêmes deviennent une denrée rare. Si une réponse adéquate est possible en première ligne, tant mieux. «Avec des parents outillés et bien intentionnés, on trouve des solutions plus tôt dans le parcours du jeune», confirme Frédérique Hostier. Mais si le premier cordon autour des plus fragiles ne fonctionne pas, ces enfants en danger, issus de parents en incapacité d’être parents, tombent dans le filet de l’aide à la jeunesse.

Sans doute les services d’accompagnement sont-ils plus avertis et mieux formés que par le passé. L’importance des 1.000 premiers jours de l’enfant, gestation comprise, est évidente pour tous: chacun sait les traces que laissent sur les bambins la moindre maltraitance, un signe d’abandon, une négligence. «Parallèlement à l’aggravation des temps d’attente pour les prises en charge, nous sommes passés à un niveau zéro de l’acceptation par rapport à la maltraitance, confirme Joëlle Piquard. Le curseur a changé. Et comme nous tentons d’être au plus près de la difficulté de l’enfant, nous cherchons plus vite à trouver tout de suite la solution idoine.»

Ne pas connaître les détails

Un lundi matin, dans une grande bâtisse en brique, non loin de Genappe. Nom de scène: SRG, pour Service résidentiel général des 0 à 18 ans. Le téléphone sonne avec insistance. Comme chaque mois, le directeur, Nicolas Seutin, a envoyé au SPJ, au SAJ et au tribunal de la jeunesse de Bruxelles, sa grille de disponibilités, avec les capacités réservées: quatorze pour le SPJ de Charleroi, quatre pour le SAJ carolo, une pour le SPJ de Nivelles et une pour le tribunal de Bruxelles. A l’autre bout du fil, la voix d’une déléguée SPJ lui parle d’un gamin de 4 ans pour lequel elle cherche d’urgence une solution de placement. «Je réponds juste si on peut l’accueillir ou si on n’a pas de place disponible, détaille Nicolas Seutin. Je ne veux pas entendre l’histoire de ce garçon, ni d’aucun autre, parce que c’est toujours horrible et touchant. Si je n’ai pas de place, je ne peux de toute façon rien faire.» Ainsi s’écoule la vie des délégués du SAJ et du SPJ: en urgence, ils téléphonent dans tous les lieux d’accueil possibles, à la recherche d’un abri pour ces petits en danger. Et croisent les doigts…

«Des politiques de soutien à ces familles doivent être mises en place.»

Marie Noël, juriste auprès du délégué général aux droits de l’enfant (DGDE)

Si tant d’enfants tombent dans les mailles du filet prévu pour eux, c’est aussi qu’ils sont les derniers maillons d’une chaîne qui accumule les déraillements. Toutes les brèches observées dans la société, en matière de problèmes accrus de santé mentale, de précarisation et de difficultés d’accès au logement, finissent par déteindre sur eux. «Il n’y a pas d’enfants pauvres tout seuls, martèle Marie Noël, juriste auprès du délégué général aux droits de l’enfant (DGDE). Ils le sont parce qu’ils naissent dans des familles pauvres. Des politiques de soutien à ces familles doivent être mises en place.» «De plus en plus, l’éducatif passe après les problèmes de logement, de statut administratif ou d’allocations sociales, embraie Nicolas Spann, directeur pédagogique de l’association Autrement dit, l’un des douze services d’accompagnement socioéducatif (Sase) bruxellois. Les parents galèrent. Suivre le journal de classe de leur enfant n’est pas la priorité. Parce que la priorité, c’est trouver à manger.» Quand la société est grippée, les plus jeunes claquent des dents.

«Beaucoup d’enfants de 3 ans qui nous sont confiés ne parlent pas et ne sont pas propres. Ils présentent des retards de développement énormes.»

Aurélie Motkin, directrice de l’asbl liégeoise Transition.

Ainsi, à son corps défendant, l’aide à la jeunesse devient-elle l’entonnoir dans lequel s’écoulent les situations les plus difficiles. Les plus insupportables, aussi. «Nous avons affaire à des familles où des abus ont été commis durant trois générations de suite sans que le traumatisme soit traité. Abuser y devient la normalité, relève Aurélie Motkin, directrice de l’asbl liégeoise Transition, un service d’accueil familial d’urgence –trois mois, renouvelables deux fois au maximum. Beaucoup d’enfants de 3 ans qui nous sont confiés ne parlent pas et ne sont pas propres. Ils présentent des retards de développement énormes.»

Jusqu’où essayer?

Dans un monde idéal, un travail en profondeur devrait se mettre en place avec les parents et la fratrie. S’il se réalise dans de bonnes conditions, avec de vrais progrès à la clé, l’enfant peut rester parmi les siens et y grandir. Cela relève toujours du pari. Rien ne garantit que de nouveaux dérapages ne se produiront pas et que le jeune ne trinquera pas. Jour après jour, la question qui guide les équipes d’accompagnement de ces jeunes est la même: entre un hébergement sécurisé mais qui déchire les familles et un maintien risqué auprès de parents imprévisibles, qu’est-ce qui est «le moins pire»? L’aide à la jeunesse n’est pas une science exacte. «Quand on a face à nous des parents psychotiques ou violents, on essaie de travailler au plus près avec eux pour maintenir chez eux leur premier enfant, puis le deuxième. Mais le troisième part tout de suite en famille d’accueil parce qu’on sait qu’on n’y arrivera pas, témoigne une magistrate. Mais jusqu’où doit-on essayer?» C’est très difficile à dire. Parce que, parfois, le parent devient adéquat avec le dernier enfant.

Le droit d’une fratrie en danger à rester ensemble, bien qu’inscrit dans la loi depuis 2021, n’est d’ailleurs pas respecté. Il est déjà ardu de trouver un hébergement pour un enfant seul. Alors si, en plus, il faut trouver un lieu de résidence pour accueillir ses frères et sœurs…

«Il est arrivé que la situation dérape quand un jeune restait chez lui faute de place ad hoc, raconte Nicolas Spann. Notre service, qui structure le quotidien des familles par un travail entre le thérapeutique et l’éducatif, y intervenait deux fois par semaine parce que c’était une vraie cocotte-minute. Mais on ne pouvait pas assurer sa sécurité. Quand une place s’est enfin libérée pour lui, la situation s’était vraiment dégradée.» Résultat? Le jeune devra rester plus longtemps éloigné de sa famille, dans un lieu où il sera hébergé et pris en charge sur les plans psychologique, médical, scolaire. Mais, plus abîmé qu’à l’origine, il devra y rester plus longtemps, empêchant dès lors un autre enfant en difficulté de prendre sa place.

«L’hôpital n’est pas qu’un parking d’enfants, il sert à les orienter vers la structure la plus adaptée.»

Christine Monville, coordinatrice de SOS Enfants au MontLégia.

Si le travail d’accompagnement avec les familles porte si peu de fruits, c’est souvent faute de personnel. «Dans les services d’hébergement, détaille Marie Noël, il n’y a pas assez de personnes disponibles pour travailler avec les familles parce qu’elles sont monopolisées dans l’institution, par le travail avec le jeune.» Le cadre légal n’aide pas. Il ne prévoit qu’un poste d’assistant social occupé à trois quarts temps à partir de quinze jeunes.

Or, tant que la situation des parents ne s’arrange pas, les enfants ne rentrent pas chez eux. «Beaucoup restent en institution à cause de ça, relève la juge Frédérique Hostier. Quelque chose doit être fondamentalement repensé entre familles et institution. Je pense qu’on doit tout faire pour éviter le placement. Mais j’attends depuis 18 mois pour une guidance intrafamiliale.» Chez Ricochet, qui assure des missions d’intervention intensive en famille, quatre places seulement sont réservées pour les quatorze juges de la jeunesse bruxellois, qui gèrent chacun… 250 dossiers. Délai d’attente: deux ans. Dans les arrondissements judiciaires qui ne disposent pas de ce genre de structure, les bébés sont d’office placés hors de leur famille. Or, tout le monde connaît les ravages liés aux troubles de l’attachement. En Espagne, d’ailleurs, le placement des moins de 6 ans en pouponnière institutionnelle est interdit par la loi. «Travailler avec les familles pendant deux ans seulement n’a pas de sens, martèle Frédérique Hostier. Il faut des moyens pour les soutenir jusqu’à la majorité de leur enfant.»

«Les parents ne viennent pas le voir»

Liège, hôpital MontLégia. Les quatre lits réservés pour des enfants suivis par SOS Enfants sont occupés. Comme toujours. A l’hôpital de la Citadelle, les lits de crise doivent être réservés à l’avance, un comble. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les quatorze équipes existantes de SOS Enfants prennent en charge les situations de maltraitance suspectée ou avérée sur les 0 à 18 ans. Au MontLégia comme ailleurs, les enfants débarquent dans le service à la demande du SAJ ou du SPJ. Ou à la suite d’un accident ou de faits de maltraitance. «On reçoit beaucoup plus de bébés qu’il y a dix ans, pose d’emblée Christine Monville, coordinatrice de SOS Enfants au MontLégia. Il est vrai qu’on détecte mieux les maltraitances, entre autres par rapport aux bébés en retrait relationnel, éteints, qui ne pleurent pas. L’hôpital n’est pas qu’un parking d’enfants, il sert à les orienter vers la structure la plus adaptée. Mais on compte 273 places d’hébergement disponibles à Liège, pour 1.150 jeunes en attente. Alors on dégrade nos exigences. Et il arrive que des enfants passent six mois à l’hôpital sans être malades. On les voit d’ailleurs progresser très vite quand ils sont ici, en sécurité.»

A Liège, SOS Enfants reçoit 500 signalements par an. Une trentaine passent par l’hôpital, 250 sont pris en charge en ambulatoire. Et les autres, sachant qu’avec des parents carencés, il est très difficile de redresser la barre? «Il faut accepter l’idée que certains parents ne pourront jamais l’être, reconnaît le pédiatre Patrick Schlesser, attaché au MontLégia. Le dire est nécessaire pour préparer un projet de long terme pour l’enfant.» En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe certes onze services résidentiels d’urgence (SRU) mais ils ne totalisent que 89 places. Les enfants peuvent y rester au maximum deux fois 20 jours. Comble de la maltraitance institutionnelle, une jeune fille est passée pendant quatorze mois de SRU en SRU. «C’est un système foireux, constate Christine Monville. On ne peut pas résoudre une crise profonde en deux fois 20 jours. En déracinant des enfants, déjà vulnérables, d’un service d’urgence à l’autre, on fait des dégâts encore plus profonds.»

«Il faut accepter l’idée que certains parents ne pourront jamais l’être. Le dire est nécessaire.»

Patrick Schlesser, pédiatre attaché au MontLégia.

Presque perdue dans son minuscule lit, Layla respire doucement. Des jours et des jours que ses parents, sans papiers, ne sont pas venus la voir. «Que fait-on, alors?», interroge une pédiatre attachée à un service hospitalier de néonatologie. A minima, mais vraiment a minima: prescrire des séances de câlins par des dorloteurs bénévoles, pour que le bébé soit porté, qu’il connaisse la chaleur de la peau de l’autre, la caresse d’une chanson douce, la légèreté des mots quand ils rassurent.

Sur les 25 lits de néonatologie recensés dans cet hôpital urbain, trois ou quatre sont occupés en permanence par ceux que l’on appelle les «sociaux», même s’ils ont passé l’âge –1 mois– de rester dans ce service. Actuellement, les huit lits prévus pour eux en pédiatrie sont déjà pris. Passé le temps nécessaire à élaborer leur bilan médicopsychologique, soit entre quatre et six semaines, ils ne devraient pourtant pas y rester. Mais là encore, les solutions manquent. En 2023, selon les statistiques de l’aide à la jeunesse, 51 enfants étaient dans cette situation.

«L’Etat nous confie une mission de protection sans nous donner les moyens de l’accomplir.»

Nicolas Spann, directeur de l’association Autrement dit.

La voix de la femme de ménage

«Les enfants qui restent pendant des mois à l’hôpital sans raison sauf l’absence de solution, finissent par développer des problématiques qu’ils n’avaient pas au départ, alerte Franck Devaux, éthicien hospitalier à l’Huderf (Bruxelles). Le peu de contacts sociaux qu’ils ont au début de leur vie provoque des retards de développement et parfois de la régression. Ils deviennent malades d’être à l’hôpital. La première personne qu’ils voient le matin, c’est parfois la femme de ménage. En néonatologie ou en pédiatrie, ils sont souvent seuls dans leur chambre. Ici, ils sont une petite dizaine dans le cas, et nous refusons de les refuser. Même si nous n’avons pas d’équipes formées à ces problématiques. On fait au mieux mais on sait qu’on fait mal. Ces enfants sont des bombes à retardement.»

En fin de nuit, il arrive que des adolescents relevant du spectre du trouble autistique soient amenés à l’hôpital après une intervention de la police. Dans quinze ou 20 ans, que seront-ils devenus? Le risque est grand de les retrouver dans la rue, en prison ou en hôpital psychiatrique. A l’Huderf, des câlineuses viennent aussi semer de la douceur dans les yeux des plus petits, plusieurs fois par semaine. «C’est magnifique que les câlineurs soient là. Mais c’est un drame qu’on en ait besoin.»

Le passage par l’hôpital a des vertus: il permet parfois de remettre des parents en selle ou de confirmer une parentalité partielle. Ce qui exige des interventions dès avant la naissance par des équipes idoines. Et après. Avec la diminution du nombre de jours passés en maternité une fois le bébé venu, soit trois jours, des décisions capitales doivent être prises très vite. En consultations, les équipes peuvent par exemple observer que les parents s’agressent verbalement. Apprendre que les trois enfants précédents sont déjà placés. Ou découvrir que le père n’hésite pas à bousculer sa compagne. «Des parents sont venus visiter leur petit dernier à la maternité, raconte une pédiatre. Leur aîné était avec eux mais ils avaient laissé leur fille de 3 ans, seule à la maison, attachée dans sa poussette devant la télévision. Le SAJ a été alerté.»

Si cela reste gérable, les bébés restent un mois à la maternité, ce qui permet aux parents de se reposer et, parfois, aux enfants de se sevrer si leurs parents consomment de l’alcool ou de la drogue. En cas de risques majeurs, la situation est signalée au parquet. Il arrive que des parents s’en réjouissent, rassurés que leur enfant soit pris en charge par des structures qui les ont eux-mêmes hébergés. Et qui sont, à leurs yeux, le lieu le plus sûr qui soit.

Cette toute petite voix inaudible

«Le bébé a peu sa voix dans tout ça, souligne une pédiatre. Comment se construire quand on passe ses trois premiers mois de vie à l’hôpital? Il lui faut de l’amour, une présence vraie, du soin psychique et physique. Ce n’est pas possible en pouponnière. Un bébé a besoin d’au moins un adulte à temps plein.»

Un ado aussi, a besoin d’amour. Ce n’est pas ce qu’ils trouvent en premier lieu lorsqu’ils sont placés dans des internats scolaires juste pour ne pas rester dans une famille dysfonctionnelle. En 2023, c’était le cas pour 1.420 jeunes, du moins en semaine. Il leur arrive de changer d’internat pour les week-ends et les vacances scolaires, quand le retour en famille est exclu. Mais il n’y a là aucune prise en charge psychoéducative. Les éducateurs ne sont pas formés aux profils spécifiques de ces jeunes. On n’y trouve en général aucun logopède ni psychologue. «Les enfants débarquent là avec leur valise, sans réunion préalable, déplore Nadine Lipstadt, directrice du service d’hébergement La Frênaie, à Liège. On ne prend en compte ni leur individualité, ni leur parcours, ni le travail à engager avec leur famille.» Ce sont juste des dortoirs. Parfois, ils sauvent le jeune; une seule rencontre peut tout changer. A Liège, les internats classiques refusent désormais les jeunes dépendant de l’aide à la jeunesse. Motif avancé: «Ce ne sont que des problèmes.»

«Les enfants débarquent là avec leur valise. On ne prend en compte ni leur individualité, ni leur parcours, ni le travail à engager avec leur famille.»

Nadine Lipstadt, directrice du service d’hébergement La Frênaie, à Liège.

Tout le temps l’innommable

Lola avait 4 ans quand les services de l’aide à la jeunesse ont fait sa connaissance. Elle n’avait jamais quitté son parc, ni, a fortiori, l’appartement dans lequel elle vivait avec sa mère. Elle ne parlait que l’anglais, avec la petite voix pincée de Dora l’exploratrice dont elle avait passé sa courte vie à regarder des vidéos en boucle. De sa maman, pourtant francophone, elle ne connaissait pas la langue. «Encore aujourd’hui, cette maman n’a aucune conscience du fait qu’elle avait prise là-dessus, détaille Nadine Lipstadt. On dirait que la vie l’a quittée.» Qu’est devenue Lola? En SRU? En internat? En hébergement résidentiel? En famille d’accueil? «Il n’y a pas de continuité, regrette Nadine Lipstadt. L’enfant ne peut plus s’attacher qu’à sa brosse à dents.»

Confrontées jour après jour à l’innommable, les équipes qui accompagnent ces enfants et ces jeunes s’essoufflent. Questionnent le sens de leur métier. Et, pire encore, doutent, tant elles ont le sentiment qu’en continuant de travailler, elles cautionnent un système qui doit être dénoncé. Beaucoup lâchent en cours de route, creusant un turnover qui ne fait qu’aggraver le problème. «On a parfois envie de tout envoyer péter», résume Aurélie Motkin. Que faire pour cette petite fille en famille d’accueil qui, à la moindre frustration, se tape la tête contre les murs? Pour ce gamin de 6 ans, fugueur, retrouvé in extremis à la gare des Guillemins? Pour cet ado qui se met à boire à 12 ans juste pour que sa mère ne soit pas la seule à le faire? «On doit croire qu’on plante une toute petite graine en eux et qu’elle fleurira un jour, peut-être», soupire Nadine Lipstadt. Croire dans ce qu’on fait, puisqu’on ne peut pas ne rien faire. Se souvenir que des enfants s’en sortent. Et se répéter que demain est un autre jour.

Elle ne parlait que l’anglais, avec la petite voix pincée de Dora l’exploratrice dont elle avait passé sa courte vie à regarder des vidéos.

«L’Etat nous confie une mission de protection sans nous donner les moyens de l’accomplir», résume Nicolas Spann. C’est tout le système, surchargé, qui dysfonctionne. A Liège, les délégués du SAJ, censés suivre 55 dossiers chacun, en assurent entre 80 et 90. «Cautionner un dysfonctionnement, ça devient une faute professionnelle, tranche la juge Frédérique Hostier. Je doute souvent et je suis en questionnement sain par rapport à ma pratique. Mais je suis en colère face au temps perdu pour des enfants qui ont besoin d’aide.»

Rien d’étonnant si le secteur peine à recruter. Chichement payés, les emplois dans les services d’hébergement imposent de travailler la nuit et le week-end et de faire face à des situations éprouvantes. «L’aide à la jeunesse fait peur», lâche Elvis Bleret, directeur de l’asbl Catalyse. Les familles d’accueil ne se ramassent pas non plus à la pelle. C’est, pourtant, une solution moins coûteuse qu’un placement en institution et plus porteuse pour l’enfant. Le service de familles d’accueil d’urgence Transition reçoit actuellement 500 demandes par an au lieu de 200 auparavant. Il ne peut en satisfaire qu’environ 70. «Cet empire de la débrouille génère de la détresse dans nos équipes, confirme Franck Devaux. Pour les plaies sociales, on n’a pas de pansements.»

«Cet empire de la débrouille génère de la détresse dans nos équipes. Pour les plaies sociales, on n’a pas de pansements.»

Franck Devaux, éthicien hospitalier à l’Huderf.

Alors?

Lors de la dernière législature, 65 millions d’euros ont été libérés pour l’aide à la jeunesse, rappelle-t-on dans les cercles gouvernementaux et entre 382 –selon le secteur– et 582 –selon l’exécutif– nouvelles prises en charge ont été créées. Le budget 2025 prévoit neuf millions d’euros de plus. Quelles sont les pistes pour demain, si l’on veut que les choses s’améliorent? Augmenter le nombre de places en hébergement et réserver des places en pédiatrie pour les enfants en danger. Repenser la prise en charge des enfants de manière transversale, en améliorant la coordination entre l’aide à la jeunesse, l’Aviq, l’Inami, l’ONE, l’école, les crèches. Par exemple par des assises de l’enfance. Professionnaliser les familles d’accueil: le point figure dans le programme du nouvel exécutif. Revoir les normes d’encadrement des jeunes: 6,5 postes d’éducateurs pour accompagner quinze jeunes, 24 heures sur 24, est-ce suffisant? Renforcer les centres psychomédicosociaux dans les écoles –rien n’est prévu à ce sujet dans le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. «Ce sont les seuls qui voient tout le monde ou à peu près, insiste Deborah Unger, avocate spécialisée en droit de la jeunesse. Ils doivent être formés à repérer la maltraitance.» Dans le décret sur lequel s’arc-boute le secteur, enfin, remettre l’enfant au centre pour lui créer un projet qui colle à ses besoins. «Nos projets idéaux pour les jeunes n’entrent pas dans les cases, ni institutionnelles ni de durée. Alors arrêtons avec les cases!», lance Frédérique Hostier.

Pour la Ligue des droits humains, il faut surtout agir sur les causes de la précarité socioéconomique. «Et investir dans les besoins en logements, en nourriture et en santé et non dans une augmentation de la prise en charge institutionnelle. Car même quand elle est indispensable, elle a des conséquences délétères sur les enfants.»

Est-ce à cela qu’elle pense, cette fillette de 7 ans qui quitte en sautillant le bureau de sa juge? «Au fond, dit-elle en la saluant de la main, tu n’es pas méchante…»

Les chiffres

• 485 personnes travaillent au sein des SAJ et 382 au SPJ (chiffres de 2023 fournis par l’Administration générale de l’aide à la jeunesse).

• 11.453 enfants et jeunes sont pris en charge par le SAJ et 10.125 par le SPJ.

• 36% des besoins en hébergement pour ces enfants et jeunes n’étaient pas couverts en 2023.

• 1.420 enfants ou jeunes dépendant de l’aide à la jeunesse étaient placés en internat, 3.025 en hébergement et 3.944 en famille d’accueil.

• 51 se trouvaient à l’hôpital au 1er mai 2023.

(1) Les prénoms de tous les enfants évoqués dans cette enquête ont été modifiés. (2) SAJ: le service d’aide à la jeunesse, qui joue un rôle protectionnel, n’agit qu’avec l’accord du mineur et de ses parents. Il s’agit d’une aide consentie. Le SPJ (service de protection de la jeunesse) agit dans des situations plus graves, à la demande du tribunal de la jeunesse. Il s’agit alors d’une aide contrainte.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici