Sandra Laugier : «Toute rébellion n’est pas forcément un acte de désobéissance civile» (entretien)

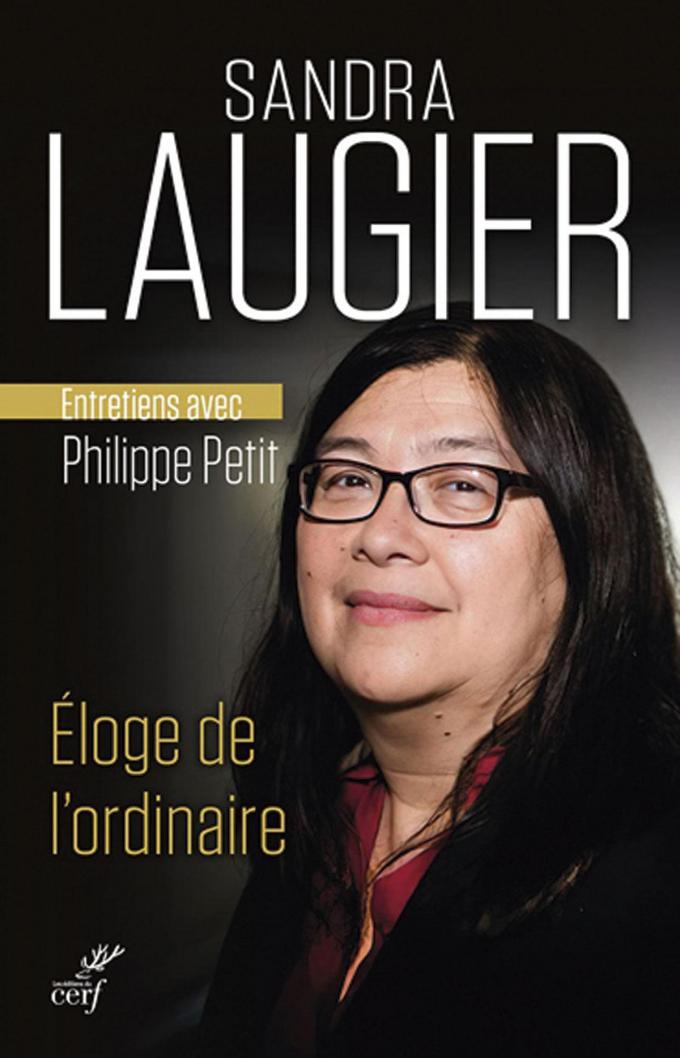

Philosophe de l’ordinaire, professeure à la Sorbonne, intellectuelle réputée, Sandra Laugier vient d’être distinguée par le prix Moron de l’Académie française. De la désobéissance civile à la démocratie radicale, en passant par la confiance en soi, sa pensée est iconoclaste et foisonnante.

Sandra Laugier ne cause pas de Platon, Aristote, Descartes ou Spinoza. Elle pense à ras de terre et à hauteur d’homme – et de femme, aurait sans doute envie d’ajouter la féministe intransigeante qu’elle est. Aux concepts grandiloquents et aux spéculations ampoulées, cette philosophe de l’ordinaire, professeure à la Sorbonne, préfère les thématiques des séries télé, de la culture populaire, de la confiance en soi, du «care», de la démocratie radicale, de la désobéissance civile ; autant de sujets, aujourd’hui courants et plébiscités dans les débats, qu’elle a fait découvrir au grand public en tant qu’intellectuelle majeure de sa génération et traductrice de tout un pan de la philosophie américaine. Ordinaire, Sandra Laugier l’est jusque dans sa manière d’être. Il faut l’observer, en baskets, jean et tee-shirt, aussi joyeuse que généreuse, venir nous parler pendant deux heures de ses thèmes de prédilection, à la terrasse d’un café du centre du Ve arrondissement de Paris, sous l’ombre rafraîchissante de l’auguste bâtiment de la Sorbonne, dont elle est l’un des piliers.

Il est nécessaire de faire vivre la démocratie à l’extérieur des grandes institutions ; elle respire par et dans les lieux d’activisme.

Longtemps minoritaire et en marge du champ académique, elle en occupe aujourd’hui le centre. Mieux: son œuvre vient d’être distinguée par le symbolique, mais prestigieux, prix Moron de l’Académie française. Son parcours exemplaire, son regard sur l’actualité politique, rehaussé de son tempérament de philosophe, et son dernier livre, Eloge de l’ordinaire (1), furent au cœur de notre conversation.

Vous venez d’être distinguée par le prix Moron de l’Académie française pour l’ensemble de votre œuvre. Comment avez-vous perçu cette consécration?

A vrai dire, j’ai été surprise lorsque j’ai appris la nouvelle par l’intermédiaire de mon éditeur, Vrin. Par la suite, j’ai reçu une lettre de l’Académie française. C’est un honneur. Il faut reconnaître que même si l’Académie française est une institution historiquement conservatrice, ces dernières années, elle a osé des choix audacieux et progressistes, je pense, par exemple, à l’élection de Barbara Cassin parmi ses membres. Cette évolution et cette ouverture de l’Académie concernent le prix Moron même: l’année dernière, le prix a été décerné à la philosophe des sciences belge Vinciane Despret. Personnellement, je sais que, du fait de ma sensibilité philosophique, je n’ai pas le «style» de l’Académie française. Mais le plus valorisant est que le prix consacre l’ensemble de mon œuvre. Depuis plusieurs années, je travaille des sujets aussi variés que la philosophie analytique, la philosophie du langage ordinaire, les séries télé, la démocratie, etc.

Le dénominateur commun de ces objets d’étude est qu’ils étaient marginalisés dans le débat public et un peu toisés dans le champ académique …

Absolument. Toutes ces thématiques étaient peu reconnues à l’époque où je commençais mon parcours universitaire. Au fil des années, je crois avoir activement contribué à mettre à disposition du public francophone un large corpus. J’ai d’abord commencé par m’intéresser à l’éthique en lien avec la littérature, puis avec le cinéma et les séries télévisées. Ensuite, j’ai travaillé sur les questions de l’ordinaire, de la désobéissance civile, de la démocratie radicale et du genre – qui sont pour moi intimement liées. J’ai mené ce travail d’exploration et de découverte en trois étapes: d’abord en le découvrant moi-même – car ce sont des sujets que je ne connaissais pas forcément au départ – ; dans un second temps, je discutais de mes recherches avec mes étudiants ; enfin, je les présentais au grand public. Il y a donc quelque chose de l’ordre de l’apport culturel sur un ensemble de sujets qui étaient soient minoritaires, soient peu connus ou reconnus, soient pas dignes de la philosophie – je pense, par exemple, aux séries.

Comment avez-vous été amenée à vous intéresser à l’ordinaire? Une telle conception ne contredit-elle pas la vocation universelle de la philosophie?

L’ ordinaire semble s’opposer à l’universel parce qu’il porte sur le particulier. Il peut même sembler correspondre à une forme de relativisme puisque, dans la philosophie de l’ordinaire, on analyse une situation spécifique et particulière. Pourtant, on y retrouve une dimension universelle car la personne ordinaire, c’est n’importe qui, donc potentiellement tout le monde – d’ailleurs, on parle souvent de «Monsieur Tout-le-Monde». On défend aussi dans l’ordinaire cette idée que tout le monde est capable de maîtriser des concepts, de parler un langage, d’apprécier un film ou une série télévisée ; donc il existe des capacités ordinaires qui sont communes et partagées de tous. C’est précisément cet aspect qui m’a toujours intéressée et qui me semble essentiel à l’idée même de démocratie: la démocratie est liée à la notion d’homme ordinaire parce qu’elle doit être ancrée dans une capacité ordinaire dont tout le monde est capable. La démocratie, telle qu’elle a été pensée par le pragmatisme américain, est la capacité politique des citoyens ordinaires. Elle n’est pas uniquement une question de structure ou d’institution.

En quoi la démocratie dépasse-t-elle la question des institutions? Celles-ci seraient une condition nécessaire mais non suffisante?

Les institutions sont importantes. Nous avons pu nous en rendre compte pendant l’élection présidentielle américaine, quand le candidat malheureux Donald Trump a contesté les résultats, ou lors de l’assaut du Capitole par ses partisans. Mais la démocratie ne se limite pas à une question d’institution. Elle doit continuer à exister entre les grands rendez-vous, comme les élections, sur lesquels les citoyens se focalisent, parfois au prix de délaisser le reste. Il est nécessaire de faire vivre la démocratie à l’extérieur des grandes institutions telles que le gouvernement, le Parlement, etc. Car la démocratie respire par et dans les lieux d’activisme, les mouvements citoyens, les mobilisations sur le terrain ou encore les mouvements d’occupation des places. Des choses intéressantes s’y passent. La revendication de démocratie réelle portée dans ces lieux s’accompagne d’une méthode d’action politique qui se traduit, en pratique, par une organisation fondée sur la décision à l’unanimité, l’égalité radicale de toute parole, l’absence de leaders… autant de méthodes démocratiques.

Dans votre dernier livre, vous estimez que la démocratie est une forme de vie. Qu’entendez-vous par là?

Avant d’être un mode de gouvernement, la démocratie est avant tout une façon de vivre en société. Une façon égalitaire. Donc, par définition, il s’agit d’une forme de vie partagée. La démocratie est tout sauf un donné, une institution ou un régime politique. Elle est à réaliser en pratique. Quotidiennement. J’appelle cela la «démocratisation de la démocratie». La démocratie est une méthode, une forme de vie ; une procédure expérimentale et une entreprise collective de production de connaissance pour l’action publique à laquelle contribue chaque citoyen concerné par un problème public, à égalité de dignité et de compétence politique et morale. Elle est donc une façon d’appliquer l’égalité, et d’autres valeurs, dans les rapports quotidiens.

La confiance en soi ouvre la possibilité d’avoir une forme d’autorité politique en tant qu’individu.

Vous défendez une conception individualiste de la démocratie. En quoi cet individualisme se distingue de l’individualisme libéral?

Plusieurs penseurs engagés, dans le camp progressiste en particulier, critiquent l’individualisme. Pour ma part, j’ai toujours défendu l’individualisme qui permet une confiance en soi qui, elle-même, permet d’être ancré en soi-même. La confiance en soi rend possible la désobéissance civile et ouvre la possibilité à chaque citoyen d’avoir une forme d’autorité politique en tant qu’individu. Même dans un cadre collectif, c’est en tant qu’individu qu’on se fait entendre. Cela dit, il faut différencier cette forme d’individualisme de l’individualisme égoïste produit par le libéralisme.

Vous avez puisé cet intérêt pour l’individualisme dans le concept de «confiance en soi» du fulgurant philosophe américain Emerson. En quoi cette confiance est-elle salutaire dans une démocratie?

Si quelqu’un se nourrit de cette confiance, il sera en mesure d’affirmer sa pensée authentiquement. Car à bien y réfléchir, ce n’est pas une mince affaire que de dire ce qu’on pense réellement, profondément. Pour des philosophes comme Emerson et Thoreau, autant que pour moi qui m’inscris dans leurs pas, nombreux sont ceux qui s’expriment sans penser. Ils cherchent davantage à produire des effets. Après, il arrive souvent que certains soient tellement convaincus de ce qu’ils avancent qu’ils n’écouteront pas autrui. La notion de reconnaissance de l’existence d’autrui est essentielle. Le point de départ, notre position naturelle, est une forme de scepticisme qui consiste à croire qu’on est seul au monde ; dès lors, le travail à accomplir est de faire un pas vers l’autre et de le comprendre, l’ écouter. C’est uniquement dans ce cadre et ces conditions qu’on peut avoir des désaccords et des débats.

Vous êtes aussi la principale théoricienne francophone de la désobéissance civile, un mode d’action de plus en plus populaire. Comment le définiriez-vous?

Le point de départ de la désobéissance civile est quand on juge une loi injuste. Désobéir doit aussi impliquer un risque de sanction. Aussi, on désobéit à une loi de façon à ce que la répression subie dévoile l’injustice. On pense souvent, à juste titre, à l’exemple de Rosa Parks qui, pour avoir refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus, fut arrêtée par la police et verbalisée. On a là un exemple typique de la désobéissance civile au sens noble du terme, politique et tactique, car l’injustice apparaît d’une manière flagrante.

Mais vous insistez également sur le fait qu’elle doit être inscrite dans un cadre collectif. Au risque de tomber dans la tyrannie de l’individu …

Les actions de désobéissance civile individuelles sont rares. Même Rosa Parks, il faut le rappeler, faisait partie d’un collectif militant. Mais en général, pour qu’une action soit considérée comme un acte de désobéissance civile, il faut, en effet, qu’un certain nombre de critères soient remplis. Toute action de rébellion n’est pas forcément un acte de désobéissance civile. Comme je l’indique dans le livre, pour qu’un refus de remplir une obligation légale ou réglementaire compte pour un acte de désobéissance civile, il doit être exprimé publiquement, en nom propre, de façon collective, en spécifiant dans quelle mesure et en quoi cette obligation bafoue un droit élémentaire et en fondant cette revendication sur l’invocation d’une valeur ou d’un principe supérieur: égalité, justice, solidarité ou dignité.

Aujourd’hui, plusieurs organisations, en particulier le mouvement des jeunes pour le climat, revendiquent la désobéissance civile et y recourent. Qu’est-ce que cela vous inspire?

La désobéissance civile connaît plusieurs nuances. On retrouve la désobéissance civile la plus pacifique, mais qui a la vertu de montrer à quel point la société est brutale et injuste. Historiquement, on pense, par exemple, à Martin Luther King qui se laissait traîner par terre par les forces de l’ordre: il le faisait volontairement pour mettre à nu la violence de la société. Dans ce cas, on est face à une désobéissance entièrement pacifique, et non pas passive, car elle nécessite une force morale considérable. Il y a là quelque chose de très sophistiqué intellectuellement, que ce soit avec Martin Luther King ou Gandhi. On perçoit la véritable force de la non-violence. Ensuite, on relève des formes plus offensives de la désobéissance civile, tout en restant dans la non-violence. Je pense au mouvement Extinction Rebellion, qui estime que la destruction de certaines structures nuisibles à l’environnement peut être légitime. D’autres penseront que la non-violence n’est plus soutenable car l’Etat est tellement violent qu’il devient légitime de s’en défendre. Cette sensibilité, défendue, entre autres, par le sociologue Geoffroy de Lagasnerie, rencontre un certain succès chez les jeunes, sur fond d’urgence climatique. Mais là, on bascule dans une autre logique.

Vous semblez prendre vos distances avec cette sensibilité…

En réalité, en tant que chercheuse, et en tant que coautrice avec Albert Ogien de l’ouvrage qui a popularisé la désobéissance civile, Pourquoi désobéir en démocratie (La Découverte, 2010), mon rôle n’est pas de me prononcer sur la meilleure forme de désobéissance civile. Mais pour répondre clairement à votre question, je pense que certains ne se rendent pas compte des conséquences d’une telle idée. Si on estime que la non-violence n’est plus à défendre, on passe à un mode de vie différent, où, par exemple, le port d’armes serait banal, comme aux Etats-Unis.

Vous connaissez intimement les Etats-Unis. Vous reconnaissez-vous pour autant dans ce mode de société?

Il faut l’éviter à tout prix, peu importe la légitimité des revendications. Car on glisse alors sur le terrain privilégié de l’extrême droite. Celle-ci, même si elle fait beaucoup d’efforts pour se montrer respectable et fréquentable, reste, par définition, tentée par la prise de pouvoir par la force, par les armes. C’est sa tradition, son ADN.

Ne pensez-vous pas que la désobéissance civile a montré ses limites? En témoigne le peu d’effets qu’elle provoque sur les politiques gouvernementales en dépit de la multiplication des actions…

Je pense plutôt que plusieurs actions présentées comme des actions de désobéissance civiles, en réalité, ne le sont pas. Car les «militants» qui les mènent ne prennent pas véritablement de risques. Or, il n’y a pas de désobéissance civile sans prise de risque. Ce à quoi on assiste souvent aujourd’hui s’assimile plutôt à des happenings où, dès qu’un militant est arrêté, il s’empresse d’appeler ses parents pour le sortir de la garde à vue – ce qui est normal au reste, mais je veux souligner par là l’absence de prise de risque.

(1) Eloge de l’ordinaire. Entretiens avec Philippe Petit, par Sandra Laugier, Editions du Cerf, 256 p.

Bio express

1961

Naissance, à Paris, le 30 avril.

1980

Entre à l’Ecole normale supérieure.

1983

Etudiante invitée (Special Student) au département de philosophie de Harvard.

1990

Soutient sa thèse en philosophie.

2010

Publie, avec Albert Ogien, Pourquoi désobéir en démocratie? (La Découverte).

2020

Fait paraître, au lendemain du premier confinement, avec l’ancienne ministre de l’Education en France, Najat Vallaud-Belkacem, La Société des vulnérables. Leçons féministes d’une crise (Gallimard).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici