Robert Plomin : «Notre ADN façonne plus nos capacités intellectuelles que l’école ou la famille» (entretien)

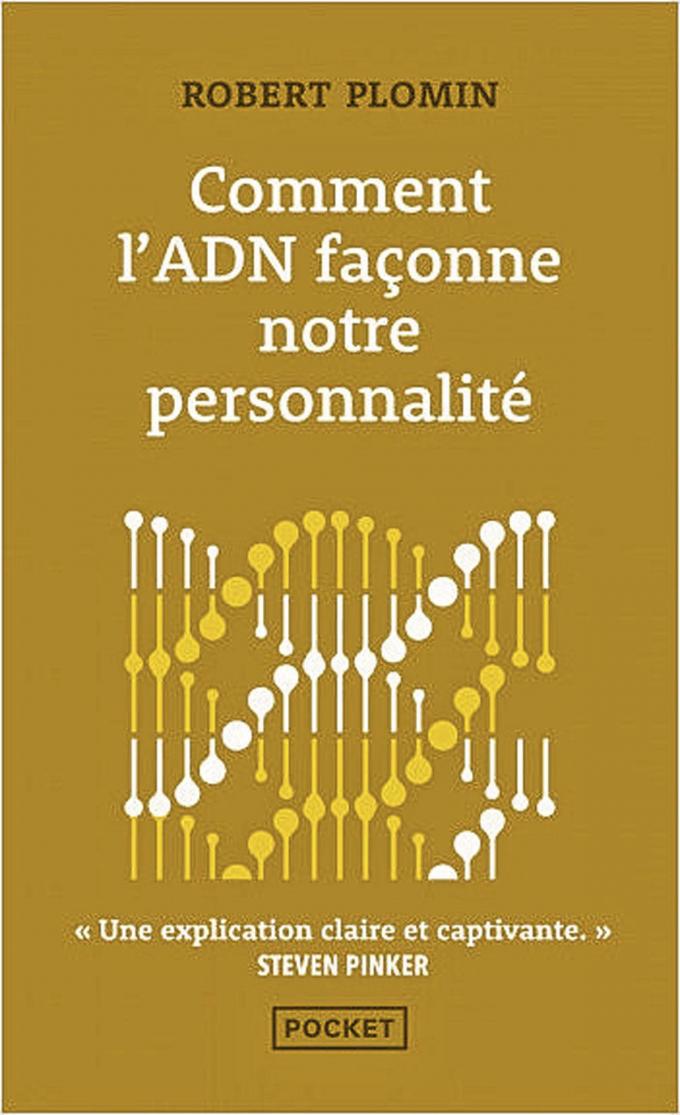

Avec L’Architecte invisible. Comment l’ADN façonne notre personnalité, Robert Plomin jette un nouveau pavé dans la mare du débat sur la part de l’inné et de l’acquis.

Peu connu du monde francophone, l’Américano-Britannique Robert Plomin est pourtant une grande voix de la génétique comportementale, adulé par toute une génération de jeunes chercheurs. Son aura internationale, il la doit à ses travaux sur l’influence de notre patrimoine génétique sur nos comportements. Avec L’Architecte invisible. Comment l’ADN façonne notre personnalité, paru voici quelques mois mais qui continue de susciter de vifs échanges parfois au-delà du cercle confidentiel des spécialistes, le généticien jette un nouveau pavé dans la mare du débat sur la part de l’inné et de l’acquis.

Sa thèse, contre-intuitive, soutient que notre patrimoine génétique (l’inné) influence notre personnalité au moins autant, sinon plus, que l’environnement (l’acquis). «Nos capacités intellectuelles, notre introversion ou extraversion, notre vulnérabilité aux maladies mentales, et même le fait que nous soyons ou pas du matin, tous ces aspects de notre personnalité sont profondément façonnés par l’ADN dont nous avons hérité. Dès lors, grâce à la révolution de la génétique, il devient possible de prédire à partir de celle de chacun de nous, et dès la naissance, qui nous deviendrons.» Attention, avertit cependant l’auteur: ce constat n’est ni fataliste ni déterministe. Il est, au contraire, libérateur, notamment pour les parents dans l’éducation de leurs enfants.

La génétique, estimez-vous, a longtemps été un sujet sensible, voire tabou. Pourquoi?

Depuis Freud, les psychologues ont supposé que nous sommes ce que nous apprenons tout au long de notre vie. Il s’agit d’une conception «vierge» de la nature humaine qu’on appelle «environnementaliste». La recherche génétique, elle, a commencé dans les années 1920, mais elle s’est rapidement arrêtée suite aux horreurs de l’Allemagne nazie. Ce n’est que dans les années 1960 qu’on a commencé à prendre au sérieux une vision plus équilibrée qui reconnaît l’importance de la nature (la génétique) et de l’éducation (l’environnement) dans la formation de qui nous sommes – notre santé mentale, notre personnalité, nos capacités cognitives et nos handicaps.

Votre dernière étude majeure sur la manière dont l’ADN façonne notre personnalité, réinvestit l’éternel débat entre l’inné et l’acquis. Dans quelle mesure le renouvelle-t-elle?

J’ai tenté de résumer les preuves et éléments de cinquante années de recherche en génétique comportementale. Ceux-ci ont montré l’importance des différences héréditaires dans l’ADN qui font de nous qui nous sommes en tant qu’individus. Vu que l’environnementalisme, dont je parlais tout à l’heure, a dominé la psychologie pendant si longtemps, il a fallu des décennies de recherche pour convaincre la plupart des psychologues de l’importance des différences héréditaires dans l’ADN. J’ai commencé mes études supérieures au début des années 1970, à une époque où il était professionnellement dangereux de juste parler de l’influence de la génétique en psychologie. Au cours des cinquante années suivantes, la situation a évolué: on est passé de la non-prise en compte de l’influence génétique à la reconnaissance du fait que toutes les dimensions et tous les troubles psychologiques présentent une influence génétique substantielle. Et aujourd’hui, la révolution de la génétique a permis de commencer à prédire ces influences uniquement à partir de l’ADN.

Justement, dans quelle mesure peut-on augurer les grands traits de caractère d’un individu à partir de son ADN?

Il est important de souligner que l’objectif de la génétique comportementale est de comprendre dans quelle mesure la nature et l’éducation font de nous ce que nous sommes en tant qu’individus. Ces questions sont intéressantes, mais les réponses aux questions sur les différences individuelles sont plus importantes pour la société. Par exemple, pourquoi certains enfants ont-ils plus que d’autres des difficultés à apprendre à lire? Pourquoi certaines personnes tombent-elles malades mentalement? La réponse est que les différences héréditaires dans l’ADN sont responsables d’environ la moitié des différences entre les individus.

Les influences environnementales ne rendent pas semblables les enfants qui grandissent dans la même famille.

Vous écrivez néanmoins dans votre ouvrage que «la génétique est le principal facteur de notre individualité». N’est-ce pas un peu trop déterministe, voire fataliste, comme conception de la vie?

La plupart des gens apprennent la génétique grâce aux recherches de Gregor Mendel (1822 – 1884) sur les mutations monogéniques des plants de pois. Les mutations monogéniques sont déterministes. Il existe des milliers de mutations monogéniques qui provoquent des troubles chez l’homme, mais, heureusement, ces troubles sont extrêmement rares. Dans L’Architecte invisible, je nie explicitement le déterminisme. J’utilise systématiquement le verbe «influencer» plutôt que «déterminer». Les gènes ne sont pas le destin. L’héritabilité décrit l’influence relative de la nature et de l’éducation dans une population particulière à un moment donné. Par exemple, le fait que l’indice de masse corporelle (IMC) est hautement héréditaire ne signifie pas que vous ne pouvez jamais perdre du poids. Ce n’est pas une fatalité. Bien sûr, si vous ne mangez pas, vous perdrez du poids et certains d’entre nous suivent constamment un régime. Mais malgré nos différences de régime alimentaire, la plupart des différences de poids entre nous sont dues à des différences héréditaires d’ADN.

Il est largement admis, comme vous venez de le souligner, que notre génétique joue un rôle important dans nos caractéristiques physiques. Mais votre thèse consiste à transposer cela sur le plan psychologique: la peur, la joie, la colère dépendent aussi de notre patrimoine génétique…

Les méthodes de recherche génétique peuvent être appliquées à toute mesure fiable des différences individuelles. Les traits psychologiques tels que les différences individuelles en matière de peur ou de propension à la colère peuvent être mesurés de manière fiable. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les différences héréditaires en matière d’ADN contribuent à ces différences individuelles.

Quelle est votre réponse à cette question?

Dans les années 1970, on pensait, notamment en psychologie, que rien n’est héréditaire. Aujourd’hui, les données indiquent le contraire. Par exemple, un examen réalisé en 2015 sur 2,6 millions de couples de jumeaux a révélé que l’héritabilité est d’environ 70% pour les traits physiques, 60% pour les traits physiologiques et 50% pour les traits psychologiques.

En substance, vous soutenez que l’influence de l’éducation familiale est négligeable. Dès lors, quel serait le rôle de la famille dans cette configuration?

L’environnementalisme supposait que l’éducation et l’environnement familial étaient la raison pour laquelle on retrouvait dans certaines familles des troubles tels que ceux de la lecture et la maladie mentale. Cette hypothèse, bien que raisonnable, ignorait la possibilité que la génétique puisse également fournir des explications. Les parents et leurs enfants, ainsi que les frères et sœurs, sont génétiquement similaires à 50%. Ce que montre la recherche génétique, c’est que si vous aviez été adopté à la naissance, et donc élevé par des parents différents, fréquenté des écoles différentes, eu des amis différents, vous seriez très semblable à celui que vous êtes aujourd’hui en matière de personnalité, de santé mentale et de maladie. Les principales influences environnementales ne rendent pas semblables les enfants qui grandissent dans la même famille ; elles sont appelées «environnements non partagés.»

Qu’entendez-vous par «environnement non partagé»?

Dans le débat sur la part de l’inné et de l’acquis, on pense que la famille et l’école, soit « l’environnement» où grandit l’enfant, sont les principaux responsables de tout ce qui concerne l’«acquis». Or, celui-ci est principalement le résultat d’expériences idiosyncrasiques et aléatoires – tout simplement le hasard. C’est ce que j’appelle l’environnement non partagé.

Revenons au rôle de la famille et des parents. Comment doivent-ils agir si, comme vous le suggérez, leur marge de manœuvre est si réduite?

Une autre découverte étonnante issue de la recherche en génétique comportementale démontre que les effets systématiques de l’environnement, tels que la corrélation entre la parentalité et les résultats des enfants, sont en réalité des effets génétiques déguisés. Le lien entre le rôle parental et les résultats des enfants n’est pas direct. C’est la raison pour laquelle, par exemple, il est difficile de faire lire un enfant qui n’aime pas lire mais qui préfère plutôt jouer au football. Il faut retenir que les parents ont beaucoup moins de contrôle sur le développement de leurs enfants qu’on ne l’imagine et ce, pour deux raisons. Premièrement, la plupart des différences dans le devenir des enfants sont dues à la génétique. Deuxièmement, les parents n’ont pas beaucoup de contrôle sur les facteurs environnementaux non partagés qui semblent principalement dus au hasard. Je propose ceci: au lieu de faire en sorte que nos enfants deviennent ce que nous voulons, pourquoi ne pas suivre le «flux génétique»? Pourquoi ne pas essayer de découvrir ce que les enfants aiment faire et ce qu’ils font bien et les aider à le faire? J’espère que c’est un message libérateur pour les parents. Je pense qu’ils devraient se détendre et profiter de leur relation avec leurs enfants. Une partie de ce plaisir consiste à voir les enfants devenir ce qu’ils sont génétiquement.

Même chose pour l’école qui, dites-vous, a tout aussi peu d’influence. Quel devrait alors être son rôle?

Les enfants diffèrent beaucoup dans leurs résultats scolaires. La recherche génétique montre que la réussite scolaire des enfants est principalement due à des différences héréditaires d’ADN à tous les âges, depuis les premières années d’école jusqu’à l’université. En moyenne, les résultats scolaires montrent qu’environ 60% des différences entre les enfants sont dues à des différences héréditaires dans l’ADN. Dans quelle mesure les différences dans les résultats scolaires des enfants dépendent-elles de l’école qu’ils fréquentent? La réponse est: très peu. Quant au rôle de l’école, je pense qu’elle devrait être le lieu où les enfants peuvent acquérir des compétences de base comme l’alphabétisation et le calcul, mais aussi «apprendre à aimer apprendre».

Si l’on suit votre thèse, c’est toute la théorie de la méritocratie qui est remise en question. La part du mérite individuel serait-elle dérisoire?

Bien que la méritocratie semble être une idée irrésistiblement bonne, les deux parties du néologisme «méritocratie» sont chargées de connotations inexactes. «Mérite» fait référence à la capacité et à l’effort, mais il évoque également la valeur. Le suffixe «-cratie» fait référence au pouvoir et à la gouvernance. Associer ces deux composantes de la méritocratie à la génétique implique que nous sommes gouvernés par une élite génétique dont le statut est justifié par ses capacités et ses efforts. Au lieu de cela, on peut estimer que les personnes qui ont de la chance en tirant une bonne génétique ne méritent rien. Leur chance d’apprendre facilement et d’obtenir un emploi satisfaisant est en soi une récompense.

Le premier commandement de la science est que les théories ne sont pas seulement testables mais réfutables.

Les inégalités seraient-elles insurmontables?

A première vue, la conception de la génétique comportementale semble limiter la mobilité sociale et catégoriser la société en castes génétiques, comme en Inde, où pendant des milliers d’années les mariages ont été limités aux membres de la même caste. Même si la plupart des différences systématiques entre les individus sont d’origine génétique, cela ne signifie pas que nous devons être fatalistes et accepter le statu quo.

Quels seraient les moyens pour déjouer ce fatalisme?

L’une des raisons pour lesquelles la génétique n’est pas fataliste c’est qu’elle décrit ce qui est – elle ne prédit pas ce qui pourrait être. On peut vaincre les probabilités génétiques. Plus généralement, nous devons rejeter le système de valeurs qui anime le débat sur la méritocratie et la mobilité sociale. Cela consiste, par exemple, à rompre avec la conception de l’éducation qui considère celle-ci comme un moyen de bien réussir ses examens afin d’obtenir un meilleur métier, un statut élevé et de gagner beaucoup d’argent. Une autre façon de considérer l’éducation est d’y voir un moment propice à l’acquisition de compétences de base, à l’apprentissage de la manière d’apprendre et au plaisir d’apprendre. De la même manière, pour les professions où la sélection est inévitable, on risque de se retrouver avec énormément de personnes frustrées si on valorise uniquement ces professions. La société a besoin de bons soignants, infirmiers, plombiers, concierges, policiers, mécaniciens et fonctionnaires.

D’un point de vue existentiel, voire philosophique, quelle place reste-t-il aux concepts de«libre arbitre» ou de «volonté»?

Comme pour les questions précédentes sur le fatalisme, le déterminisme et les «inégalités insurmontables», j’insiste sur le fait que les gènes ne sont pas le destin. Les différences héréditaires de l’ADN constituent la principale force systématique qui fait de nous qui nous sommes en tant qu’individus. C’est important pour comprendre nos enfants et nous-mêmes. Le message général qui devrait émerger de ces découvertes est la tolérance envers les autres, et envers nous-mêmes. Je souhaite utiliser les connaissances de la génétique moderne pour aider les gens à s’aider eux-mêmes et à aider leurs enfants à atteindre leur plein potentiel, à être en meilleure santé et plus heureux.

On imagine que vos travaux suscitent l’ire des sociologues, car votre thèse sur la génétique laisse peu de place à des concepts tels que la «condition de classe», le «conditionnement social», l’«habitus»…

En sciences, les données règnent. Les faits sont têtus. Dans le cas de la génétique comportementale, une myriade de données provenant d’études sur les jumeaux, sur l’adoption et sur l’ADN ont convaincu la plupart des scientifiques de l’importance des différences héréditaires. Le problème de la plupart des recherches sociologiques, comme celles en psychologie il y a cinquante ans, est qu’elles ont été dominées par l’environnementalisme et ont ignoré et méprisé la génétique. Le premier commandement de la science est que les théories ne sont pas seulement testables mais réfutables. Il est simple de réfuter cette conclusion sur l’importance de la génétique: démontrer que les facteurs environnementaux provoquent une différence dans les traits comportementaux environnementaux après avoir contrôlé l’influence génétique. Malgré l’antipathie de certains sociologues «old school», de nombreux jeunes sociologues sont devenus des participants enthousiastes à la recherche génétique, en particulier à celles qui tirent parti de la révolution de l’ADN. Ils appellent leur domaine la sociogénomique.

A titre personnel, au-delà du chercheur que vous êtes, quelle est votre expérience avec les tests génétiques?

Dans L’Architecte invisible, je présente, pour moi-même, le premier profil de score polygénique au monde à travers les traits psychologiques. L’un de mes pires scores polygéniques concerne l’IMC. Mon risque génétique se situe au 94e centile pour l’IMC. Je ne baisse pas les bras pour autant. Je ne dis pas que l’obésité est une fatalité pour moi. Au contraire, cela me fait prendre conscience de la facilité avec laquelle je prends du poids et la difficulté que j’ai à en perdre. Cela ne signifie pas que je suis destiné à devenir obèse. En fait, j’ai trouvé motivant de savoir que j’ai cette propension génétique, ce qui veut dire que je suis dans une bataille permanente contre la prise de poids. Je dois aménager mon environnement pour permettre à mon cerveau de l’âge de pierre, qui veut toutes les calories qu’il peut obtenir, de survivre plus facilement dans un monde de restauration rapide très calorique.

Pour conclure, certaines de vos thèses sont contestées, y compris par vos pairs, par exemple par la généticienne Françoise Clerget-Darpoux. Elle alerte sur les limites des modèles mathématiques sur lesquels repose la génétique comportementale. Que lui répondez-vous?

La recherche en génétique comportementale consiste simplement à appliquer des méthodes génétiques à des traits comportementaux tels que la psychopathologie, la personnalité, les capacités et handicaps cognitifs. A vrai dire, on emploie les mêmes techniques que celles utilisées pour étudier les influences génétiques pour des troubles médicaux courants comme les maladies cardiaques, le diabète et l’obésité. Bien que les modèles mathématiques soient utiles pour des estimations plus précises de l’influence génétique et environnementale, vous n’avez pas besoin d’un modèle mathématique pour comprendre l’importance de la génétique. J’ai donné des dizaines de conférences devant le public sur L’Architecte invisible. Au début, lorsque le livre a été publié, je m’inquiétais de la réaction des lecteurs. Loin d’être le cauchemar annoncé avant la publication, la réaction du public a été positive, bien au-delà de mes espérances. La génétique en général et les scores polygéniques en particulier représentent des avancées scientifiques majeures et, comme toutes les avancées scientifiques, elles peuvent être utilisées pour le meilleur comme pour le pire. Je souligne leur potentiel bénéfique pour la psychologie et la société comme antidote au pessimisme dystopique qui imprègne souvent ces discussions.

Bio express

1948

Naissance, à Chicago.

1970

Bachelor en psychologie à l’université DePaul (Chicago).

1974

Docteur en psychologie à l’université du Texas.

1989

Publie son premier ouvrage de génétique comportementale, Behavioral Genetics: A Primer (W.H.Freeman & Co).Docteur en psychologie à l’université du Texas.1989ublie son premier ouvrage de génétique comportementale, Behavioral Genetics: A Primer (W.H.Freeman & Co).

2005

Membre de la British Academy.2005Membre de la British Academy.

2023

Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique. 2023Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici