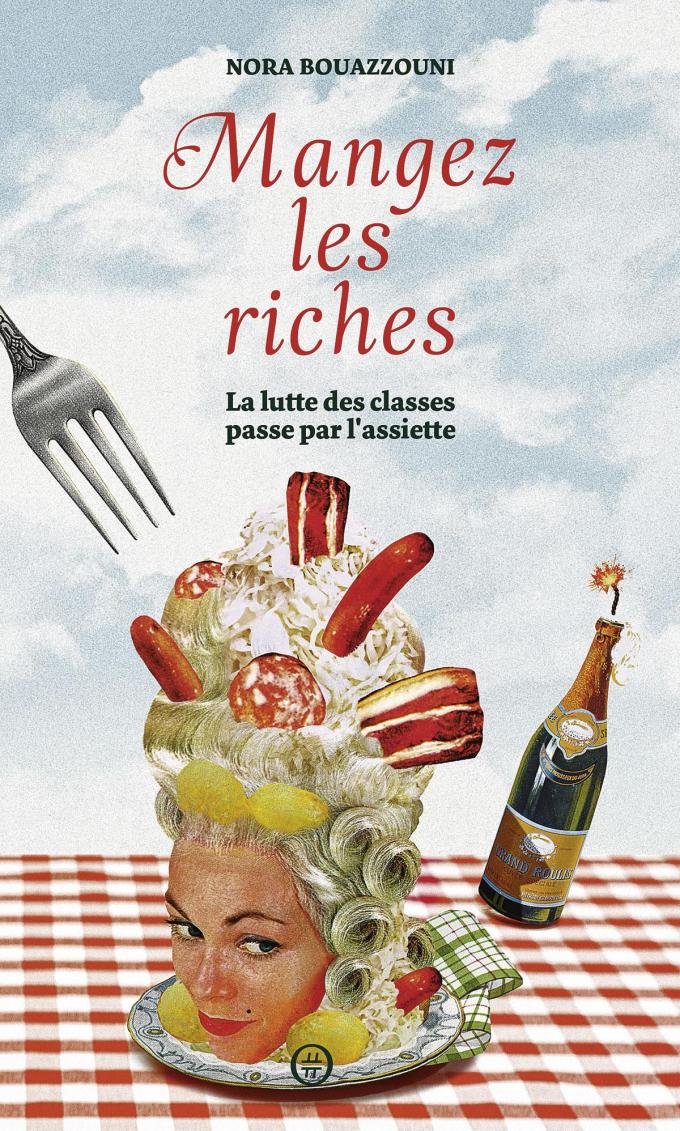

Pourquoi la gourmandise « est un privilège de riches » (interview)

Après avoir analysé les rapports à la nourriture sous le prisme du genre, l’autrice et traductrice passe l’alimentation au crible de la classe sociale.

Derrière Manger les riches (1), ce ne sont pas les individus que dénonce Nora Bouazzouni mais un système mortifère, à bout de souffle, qui repose sur une inégale répartition des richesses. Pour elle, l’alimentation n’est pas uniquement un système économique. Elle est aussi un système de pensée: le bon goût, et fatalement le mauvais, le capital culinaire, la culpabilisation, la stigmatisation… Une moralisation de la nourriture qui passe, entre autres, par la promotion, au sein des classes sociales supérieures, de régimes présentés comme éthiques et sains, entretenant des corps minces, et par la surveillance exercée sur la consommation alimentaire des pauvres.

On scrute davantage le chariot des pauvres que celui des riches…

Existe-t-il une alimentation de riches et une alimentation de pauvres?

Pas intrinsèquement. Il s’agit bien davantage des moyens et du temps dont on dispose, d’où l’on vit et des habitudes alimentaires que des aliments. La consommation de fruits, de légumes et de poisson est plus faible parmi les bas revenus, principalement parce que ces aliments coûtent cher. En revanche, une même pratique culinaire peut être source de prestige social pour les classes dominantes et de stigmatisation pour les classes populaires. Ainsi, on tolère que les critiques gastronomiques testent les 25 meilleurs burgers de Paris ou de Bruxelles dans une quête d’esthétisation et d’intellectualisation. Et on ne jugera pas le riche qui s’offre un Big Mac de temps en temps alors que le pauvre qui se rend au McDo une fois par semaine l’est. On estime cela insupportable, on dit de lui qu’il est irrationnel, qu’il se tue à petit feu. En arrière-plan, flotte l’idée que les pauvres n’ont pas droit au plaisir.

Affirmez-vous que la gourmandise est un privilège de classe?

C’est une prérogative de riches. On tolère leurs entorses parce qu’on imagine qu’ils observent par ailleurs un régime sain, qu’ils prouvent leur vertu en adhérant aux règles du bien manger et qu’ils ont l’air en bonne santé – ce que présuppose leur silhouette. Ce qui leur donne le droit de s’accorder quelques écarts de temps en temps. Si les classes populaires achètent un Kinder Surprise – petit luxe qu’on peut s’offrir quand l’argent manque – et peuvent ainsi dire oui à leurs enfants, on les stigmatise. Elles font l’objet d’une présomption d’incompétence: acheter de l’huile de palme serait forcément la conséquence de leur ignorance.

On a vu cette forme de classisme alimentaire décomplexé s’exprimer dans ce que les médias ont appelé «les émeutes du Nutella», en 2018. Sur les réseaux sociaux, des internautes se moquaient, qualifiaient les personnes désireuses de profiter d’une promotion de «débiles mentales» ou encore de «ksos». Etre riche, au fond, est pensé comme une vertu naturelle qui autorise à ne pas être irréprochable, là où les pauvres sont culpabilisés pour leur inconséquence.

Tous les goûts sont dans la nature, mais tous ne se valent pas. Qui dicte ces normes culinaires de «bon goût»?

Dans sa réflexion sur la distinction culturelle, Pierre Bourdieu écrit que «les goûts sont finalement le dégoût du goût des autres». Pour qu’il y ait des goûts, il faut donc qu’il y ait des arbitres. Ces derniers sont les riches et les critiques gastronomiques, les classes dominantes. Ils diffusent les normes sociales valorisantes et les légitiment en y adhérant: acheter éthique, bio, privilégier tel ou tel label… C’est ainsi qu’ils entretiennent une hiérarchie des goûts.

Comme le «capital culturel», concept théorisé par Bourdieu, il existe donc un «capital culinaire»…

Posséder un capital culinaire, c’est précisément posséder des connaissances valorisées au sein des classes dominantes. Ce capital peut être converti en capital social, économique et symbolique. Avoir du capital culinaire, c’est être capable de décortiquer un homard, connaître les cépages de vin blanc, donner les prénoms de grands chefs, pouvoir décoder leurs menus laconiques sans devoir interroger le serveur. Bref, ce capital vous permet de naviguer entre les différentes strates de la société.

Faut-il pour autant en avoir les moyens financiers?

Repérer dans le placard d’un ami un pot de Nocciolata, à 16 euros le kilo, bio, sans huile de palme, moins sucré, plutôt qu’un pot de Nutella, à 7,50 euros le kilo, dit quelque chose de son capital culinaire, tout comme souhaiter une cave à vins d’appartement pour ses 30 ans. Cela ne signifie pas qu’on a les moyens de s’acheter de la Nocciolata toutes les deux semaines ni qu’on remplira sa cave de bouteilles onéreuses, mais ce sont des choix conformes au «bon goût», déterminé par les possédants, donc des signes extérieurs de capital culinaire.

L’«omnivorité culturelle» aurait supplanté le snobisme? En quoi est-elle une tolérance et une ouverture culturelle bon teint?

Le concept d’omnivorité culturelle a été théorisé par Richard Peterson. Le sociologue américain souhaitait nuancer l’édifice bourdieusien, constatant qu’il existait désormais plus de porosité sur le plan des biens culturels. En effet, les classes supérieures n’ont pas que des goûts de «riche» mais s’intéressent aussi à une vaste gamme de formes culturelles. En d’autres termes, l’omnivorité culturelle est un patron qui écoute France Culture, lit de la philosophie mais adore regarder Koh-Lanta et s’offrir un repas au fast-food entre deux bistrots branchés. Elle s’apparente à une espèce d’ouverture d’esprit et de multiculturalisme.

Elle aurait donc supplanté le snobisme, trop exclusif et trop excluant. Elle s’illustre à travers le phénomène de «montée en gamme» et de premiumisation, c’est-à-dire un genre de réappropriation d’une culture et des plats populaires par les plus aisés. Typiquement, c’est le burger, pilier de la street food et de la malbouffe, à un prix abordable, vendu à dix euros sans les frites ou un kebab avec truffe et stracciatella vendu à 17 euros. Plus subtile, l’omnivorité prend la forme d’un élitisme bienveillant au sein des classes aisées, qui ont accès à toutes les cultures et valident la légitimité des spécialités populaires. Ce faisant, elles se posent en arbitres du bon goût, de toutes les cultures et renforcent leur pouvoir symbolique. L’omnivorité reste l’apanage des élites.

Existe-t-il aussi une omnivorité linguistique?

J’ai introduit la notion d’omnivorité linguistique pour évoquer les restos chics et les guides culinaires qui, eux aussi, jouent la carte de l’omnivorité pour minimiser ou faire oublier l’élitisme. Ils recourent à l’argot populaire. L’usage de mots comme «pinard» ou «jaja» pour parler d’une bouteille à 45 euros, «cantine» pour un bistrot où le menu s’affiche à 70 euros, «dealer» pour un poissonnier… Cela démontre une volonté de neutraliser un espace inaccessible et de le présenter comme un lieu où les classes sociales sont abolies, de faire croire à l’effacement de l’élitisme en le faisant passer pour démocratique. C’est pourquoi je parle aussi de «capital coolinaire».

S’agit-il d’un phénomène plutôt urbain?

Non, la street food premium s’installe tant en zone urbaine que dans les petites villes. En revanche, partout, elle tend à gentrifier les quartiers ; la gentrification s’articulant autour du triptyque «food-fashion-home» et se traduisant par une montée en gamme ou une diversification des produits proposés.

Affirmez-vous que tout le monde déteste l’écolo mangeur de quinoa?

Il est l’ennemi commun des extrêmes, gauche comme droite. Il est l’épouvantable donneur de leçons et celui qui préconise l’alimentation végétarienne, à l’instar des classes dominantes, dont les pratiques sont déjà conformes aux normes et aux recommandations. A l’extrême gauche, il menacerait le sentiment de fierté nationale puisé dans un passé d’unité et de traditions ancestrales largement fantasmé. Car on ignore souvent l’histoire de beaucoup d’aliments et du fondement de nos soi-disant traditions culinaires. On a l’impression que ce sont des monolithes, qu’on a toujours mangé «comme ça» – c’est un discours qu’on entend tant à l’extrême droite qu’à l’extrême gauche.

Lire aussi | «Les écolos, ils font chier»

En réalité, certains aliments ont changé de statut. La truffe, par exemple: au départ, c’est un champignon et les champignons n’étaient pas du tout valorisés par les élites – c’était bon pour les cochons. A l’extrême droite, l’écolo mettrait en danger l’identité française et la France, cette terre de viande. Il incarne le grand remplacement végan, l’écologie prétendument punitive, le déclin du kiff… On a d’un côté «la gauche caviar et quinoa» et de l’autre la «France des barbecues», alors que des centaines de millions de gens peinent à se nourrir. Cette instrumentalisation de l’alimentation permet de ne pas évoquer la faim, l’insécurité alimentaire et l’inaction politique.

La pression du «bien manger» continue-t-elle de s’exercer différemment selon les classes?

Il y a l’éternel discours visant à infantiliser «les pauvres», rendus coupables de leur mauvaise santé, imputée à une incompétence naturelle présumée, celle de savoir bien manger. Cette présomption d’ignorance est omniprésente. Les pauvres seraient incapables de dépenser correctement leur argent et seraient dépourvus de connaissances diététiques et nutritionnelles. On scrute davantage le chariot des pauvres que celui des riches… Les individus les moins diplômés savent pertinemment que les chips sont moins bonnes pour la santé que les carottes. Arrêtons de les prendre pour des idiots!

Emerge, dites-vous, la notion de «bon pauvre».

Le «bon pauvre» est celui qui ne fume pas, fait de l’exercice au pied de son immeuble, n’achète pas une PlayStation 5 avec l’allocation de rentrée scolaire, mange des carottes et des lentilles… C’est encore plus visible depuis l’inflation. Sur les plateaux de télévision, des professionnels de l’alimentation, des éditorialistes, des chefs expliquent aux classes populaires comment économiser de l’argent et manger. Peu, pourtant, réclament une augmentation des salaires et des prestations sociales. Tout le monde devrait s’astreindre à la même ambition morale pour manger sainement. Ce faisant, on évacue l’enjeu des normes et des préférences alimentaires, souvent formées ou transmises durant l’enfance, ou encore sous l’influence de notre environnement proche. La nourriture, évidemment, n’est pas qu’un acte mécanique et rationnel, une somme de nutriments absorbés, c’est un rituel culturel, gourmand et traditionnel.

Les gens qui ont faim, aujourd’hui, ce sont des collègues, des camarades…

Vous faites la même analyse à propos des messages de prévention…

Les messages injonctifs et stigmatisants tels «Mangez, bougez», «Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré», «Mangez cinq fruits et légumes par jour» sont d’autant plus culpabilisants qu’ils sont perçus comme inadaptés aux contraintes, surtout financières, des ménages modestes. Car il est grand temps de tordre le cou au mythe selon lequel «il n’est pas si cher de bien manger». Oui, c’est bien l’argent qui manque pour manger suffisamment et correctement: 65 euros par mois pour les neuf millions de Français les plus précaires. Ces conseils nutritionnels sont d’une violence à l’égard des personnes qui ne peuvent les appliquer!

Pour les ménages modestes, la priorité est donnée aux aliments rassasiants et énergétiques, car il faut bien se nourrir et faire fonctionner le corps et l’esprit. Pour les parents pauvres, dire non fait partie du quotidien. Au milieu de cet océan de refus, acheter des bonbons ou un burger de temps en temps est valorisant, c’est une manière immédiate et peu coûteuse de créer une expérience positive. A l’inverse, chez les parents plus aisés, dire non au sujet de la nourriture est plus facile. Ils peuvent dire oui à tellement d’autres choses…

Vous parlez de «violences alimentaires»…

C’est l’anthropologue Bénédicte Bonzi qui a conceptualisé la notion de violence alimentaire dans La France qui a faim (Seuil, 2023, 448 p.). Elle repose sur plusieurs éléments. D’abord, l’humiliation de devoir faire la file devant une banque alimentaire pour pouvoir se nourrir plutôt que dans un supermarché, et où manquent viande, œufs, poisson, fruits et légumes. La plupart des paniers alimentaires ne respectent pas l’équilibre conseillé par les programmes nutritionnels de santé. En résumé: les aliments les plus chers et les meilleurs pour la santé ne sont pas proposés par l’aide alimentaire. Ensuite, ne pas pouvoir choisir ce que l’on mange, se nourrir de produits sélectionnés par d’autres, d’invendus, de légumes abîmés (quand il y en a), de produits aux dates de consommation ultracourtes, voire périmés, est une violence. Bénédicte Bonzi conclut que, chez nous, ce système consiste surtout à maintenir une paix sociale et à éviter des vols et des émeutes de la faim.

Taxer la malbouffe et les sodas en serait une autre?

Comment faire croire que l’Etat se préoccupe de l’accès des plus modestes aux légumes, aux fruits et légumineuses qui leur font défaut quand, dans le même temps, il rend disponible et autorise des produits délétères, tout en culpabilisant ensuite ceux qui les consomment? Sous couvert de santé publique, on punit ceux qui les achètent. Ceux-là, ce sont majoritairement les classes précaires, celles qui n’ont pas les moyens d’aller en vacances, au resto, au ciné. Or, consommer des aliments de marque, notamment les sodas, est une manière de s’intégrer à la société, de se sentir moins marginalisé, moins pauvre. C’est donc une manière de résister à la marginalisation et à l’exclusion à travers la consommation et un référentiel commun. Taxer la malbouffe est, pour moi, une politique classiste, infantilisante et violente. Je suis pour qu’on modifie les recettes des aliments qui nuisent à la santé quand ils sont consommés en trop grande quantité ou qu’on réclame des comptes à l’agroalimentaire.

Vous affirmez que la faim est une faillite invisible.

L’image généralisée de la faim est celle d’un enfant noir, dans un pays d’Afrique en proie à une famine, conséquence d’une guerre. En Europe, en France ou en Belgique, la faim ne se voit pas. On souffre de mal-logement, on ne meurt pas de faim mais de froid. Pourtant, un tiers des Français se prive d’un repas par jour et la moitié des Français ne peut pas manger des fruits et légumes tous les jours (NDLR: en Belgique, 500 000 personnes survivent grâce à l’aide alimentaire et plus de 40 000 enfants doivent se passer d’au moins un repas par jour). C’est inavouable et cela pointe la défaillance des Etats. Ceux qui ne mangent pas à leur faim ne sont pas tous dans la rue. Ils ont un toit, un boulot, une chambre d’étudiant. Les gens qui ont faim, aujourd’hui, ce sont des collègues, des camarades… C’est une bombe à retardement. Alors que Les Restos du Cœur durcissent leurs critères d’éligibilité pour bénéficier de l’aide alimentaire et commencent à refuser du monde, on risque d’assister à des émeutes et des vols, légitimes selon moi.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici