La ruée minière sur les grands fonds marins s’accélère, l’impact environnemental et la répartition économique posent questions

Depuis une décennie, des sociétés, dont une belge, explorent les grands fonds marins riches en minerais indispensables aux smartphones, aux voitures électriques ou aux éoliennes. Jackpot promis dès que l’exploitation sera permise. Mais avec quel impact sur la biodiversité ? Et quelle répartition économique ?

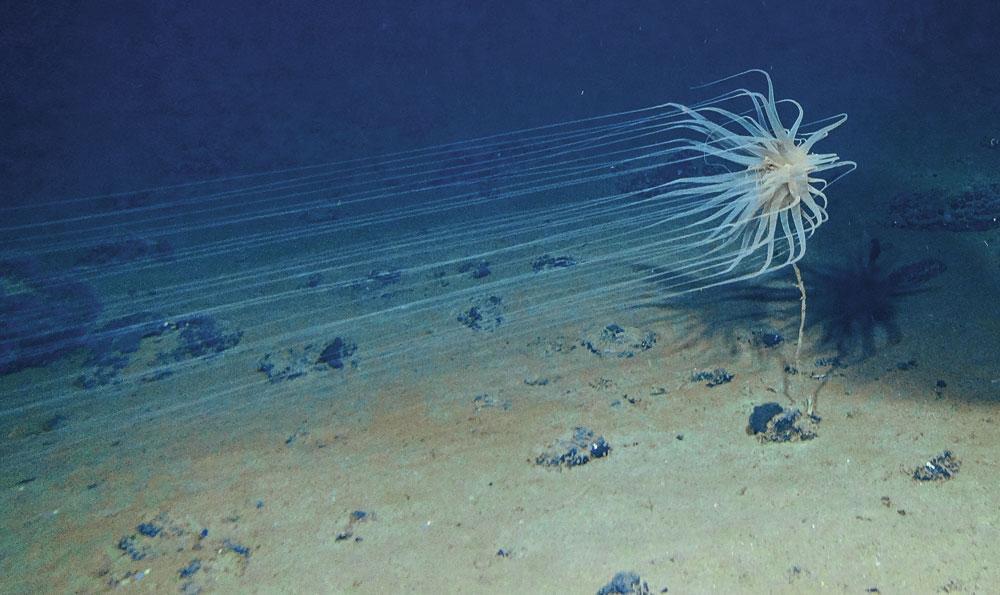

C’est un monde éloigné des hommes. Il y fait noir, totalement, et la lumière n’y perce jamais. La pression y écrase un homme en un clin d’oeil. Comme si on vous mettait d’un coup vingt Boeing 747 sur la cage thoracique. Les scientifiques l’ont souvent reconnu : on connaît mieux la Lune que cet univers mystérieux qu’est le fond de nos océans, cette étendue infinie (70 % de la planète), modelée, comme les terres émergées, par des plaines, des montagnes, des volcans. Mais l’homme, anxieux de pouvoir nourrir son développement, ne pouvait s’en désintéresser bien longtemps. En 1869, le capitaine Nemo, qui écume les océans à bord du sous-marin Nautilus, prophétisait : » Il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d’argent, d’or, dont l’exploitation serait très certainement praticable. »

Doit-on accepter ce paradigme de la croissance à tout prix ? » L’ONG Seas at risk

Le personnage de Jules Verne avait raison. Il s’était simplement trompé sur les noms des minerais. Ceux-ci s’appellent manganèse, cobalt, nickel, cuivre. Et font tourner nos smartphones, voitures électriques et éoliennes. Depuis une décennie, ils sont au coeur d’une onéreuse chasse au trésor déployée essentiellement dans une vaste zone du Pacifique, s’étendant sur six millions de km2, du sud d’Hawaï au large du Mexique, appelée la zone de fracture de Clarion-Clipperton. Entre 3 500 et 5 500 mètres de profondeur, le sol y est jonché de milliards de nodules polymétalliques, des concrétions rocheuses riches en minerais qui attisent les appétits d’industriels de la planète entière.

Dans le peloton de tête des explorateurs de cette nouvelle frontière, une société belge, basée à Ostende : Global Sea Mineral Resources (GSR), aujourd’hui détenue par Deme, le géant du dragage et de l’ingénierie maritime anversois. En 2013, GSR a obtenu un contrat d’exploration de quinze ans dans la zone de Clarion-Clipperton auprès de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA), organe placé sous l’égide des Nations unies, basé à Kingston (Jamaïque) et qui s’occupe de l’organisation et du contrôle des activités liées aux ressources minérales des fonds marins situés hors des eaux territoriales des Etats – soit la grande majorité des fonds marins de la planète. Surface accordée : 76 728 km2. Le tout sous le » parrainage » de la Belgique, accordé par le ministre de l’Economie de l’époque, Johan Vande Lanotte (SP.A et actuel informateur royal, avec Didier Reynders). Comme il s’agit d’opérations dans les eaux internationales, l’appui d’un pays est nécessaire, selon le droit de la mer.

Des éoliennes aux truffes de mer

A l’origine, il y a le flair d’un géologue spadois, Lucien Halleux, fondateur de G-Tec, société basée à Herstal et spécialisée dans l’étude des fonds marins. » A l’université, dans les années 1970, certains professeurs prévoyaient que, dans les dix ans, la moitié du nickel produit sur la planète viendrait des nodules des fonds marins, se rappelle-t-il. On était loin du compte. » En 1965, en effet, un géologue américain, John L. Mero, fut le premier à défendre l’intérêt économique des nodules du Pacifique pour satisfaire la demande croissante en minerais. L’industrie embraya et lança des recherches. L’Union minière de Belgique (aujourd’hui Umicore) participa en 1974 à un consortium international avec deux sociétés américaines, Tenneco et US Steel, et Japan Mining. Aucune exploitation minière n’eut lieu. » La technologie n’était pas au point et les coûts trop importants « , justifie Marjolein Scheers, porte-parole d’Umicore.

Les nodules suscitent un regain d’intérêt au début des années 2000, notamment chez » les Chinois, les Coréens, les Japonais, les Indiens, dans la perspective d’une utilisation accrue des matériaux nécessaires aux nouvelles technologies et l’énergie renouvelable » , détaille Lucien Halleux. Il investit du temps dans une synthèse des données scientifiques disponibles et remplit les étapes prévues par l’ISA pour demander une concession d’exploration dans la zone de Clarion-Clipperton, » la plus étudiée depuis toujours dans ce domaine « .

Deme, qui utilise souvent les services de Lucien Halleux, décide de racheter GSR. Ancien groupe de dragage pur et dur, la société s’est diversifiée, et veut investir un nouveau domaine, après avoir fait office de pionnier dans l’éolien offshore. » A l’origine, personne ne pensait que les turbines seraient rentables. Regardez où on en est aujourd’hui. » Alain Bernard, ancien CEO de Deme devenu président du conseil d’administration de GSR nous accueille à l’interview, au siège du groupe à Zwijndrecht, au port d’Anvers, avec une petite boîte blanche. Dedans, trois spécimens de ce qu’il appelle les » truffes de la mer « , trois nodules venus tout droit du fin fond du Pacifique. Les » truffes » sont friables, noires, légèrement recouvertes de sable. » C’est la première fois que Monsieur en voit un ! » lance-t-il à Kris Van Nijen, directeur général de GSR, raccordé par vidéoconférence depuis Kingston, où il assiste à une session de l’Autorité internationale des fonds marins.

Un programme à 100 millions d’euros

Kris Van Nijen est ce qu’on appelle en anglais » a man with a mission « . Auparavant, il a été chargé par Deme d’envisager une collaboration avec De Beers pour draguer des diamants au large de la Namibie. Le partenariat ne s’est pas fait. En 2011, la société lui demande de se pencher sur tous les minerais du sol océaniques : » Amas sulfurés massifs, nodules polymétalliques, sables de fer, encroûtements cobaltifères. On ne pouvait pas aller dans tout. Exploiter des nodules était ce qui se rapprochait le plus de nos connaissances de dragueurs. » La lecture d’un article du géologue américain James Hein acheva de les convaincre. Il affirme que les » nodules de la zone de Clarion-Clipperton contiennent plus de manganèse, de tellure, de nickel, de cobalt que l’ensemble des réserves terrestres mondiales « . Ou, comme le dit plus directement Alain Bernard : » A cette profondeur, c’est rempli de nodules. Rempli ! »

Jackpot ? Pas encore. » Nous détenons une licence d’exploration et non pas d’exploitation « , répète Kris Van Nijen. Tout comme les seize autres contractants industriels approuvés par l’ISA dans la zone de Clarion-Clipperton. Depuis 2013, GSR a effectué cinq missions d’exploration, testé les sols avec une machine (impossible d’envoyer des plongeurs à telle profondeur) nommée Patania 1, lancé un partenariat, qu’elle finance, avec l’université de Gand, pour mener des recherches sur la biodiversité des fonds marins.

La licence d’exploration n’empêche pas de tester des méthodes d’exploitation. En avril dernier, GSR devait plonger le Patania II, un véhicule » révolutionnaire « , dixit l’entreprise, capable de » collecter » des nodules, semblable à un gros aspirateur sous-marin à chenille. Un problème de câblage a repoussé l’opération à 2020. Après ce test, la société aura déjà investi 100 millions d’euros dans ce programme. L’Agence flamande pour l’innovation a soutenu le développement du prototype et de la recherche scientifique à hauteur de six millions.

Biodiversité en danger

Quel impact environnemental aura le deep sea mining ? Mathias Haeckel, du centre de recherche océanique allemand Geomar, en charge de contrôler le test environnemental annulé en avril dernier, n’y va pas par quatre chemins : » L’impact sur la biodiversité d’une exploitation des nodules, même à une petite échelle spatiale, sera important. Il faudra des millions d’années pour que les nodules se reforment. Nous savons que les quinze centimètres supérieurs du lit de l’océan et la faune qui y vit seront perturbés. De plus, le nuage de sédiments que la collecte va engendrer couvrira le sol et sa flore aux alentours. Ce qu’on doit désormais comprendre, c’est le risque d’impact sur des zones plus larges. »

Chez GSR, on annonce mettre en place des standards environnementaux assez hauts. L’entreprise estime qu’elle n’exploitera que 20 à 25 % de la superficie qui lui a été conférée, soit de 15 000 à 20 000 km2. » Une surface bien plus grande que n’importe quelle opération minière comparable aujourd’hui, relève Matthew Gianni, cofondateur de la Coalition pour la conservation des fonds marins. Pour être économiquement viable, GSR devra remonter chaque année de deux à trois millions de tonnes de nodules, soit exploiter annuellement de 200 à 300 km2 (deux fois la superficie de la Région bruxelloise).

Kris Van Nijen insiste fortement sur l’approche précautionneuse de GSR : » Nous avançons pas à pas, en prenant en compte les risques et en collaborant avec la communauté scientifique. Aucune industrie extractive n’a jamais adopté une approche aussi prudente que le deep sea mining. » Il déroule une vision d’entreprise où GSR se pose comme acteur de la lutte contre le réchauffement climatique. » En 2100, nous serons 11,2 milliards sur la planète. La plupart dans des zones urbaines. La demande en ressources sera importante, notamment si on veut garantir des infrastructures, des transports et de l’énergie renouvelables. »

Deux visions de l’avenir

Rapport de la Banque mondiale à l’appui, GSR avance qu’il va falloir satisfaire une demande en augmentation de 1 000 % des métaux clés (ceux qu’on retrouve donc dans les nodules) pour la fabrication de batteries, dans le cadre d’un scénario où on tenterait de limiter l’augmentation de la température terrestre de 2°C. » Si on adopte un point de vue systémique, à l’échelle de la planète, il est plus durable d’aller collecter les nodules dans le fond des océans, qui regroupent des minerais clés comme le cobalt, le manganèse et le nickel, que d’ouvrir de nouvelles mines à la surface terrestre. » En 2016, les îles Cook ont signé un plan d’exploration avec l’ISA. Selon son rapport annuel 2017 déposé à la Banque nationale, GSR est partenaire à 50 % du projet.

Les ONG de défense de l’environnement ne sont pas convaincues. Ann Dom, de Seas at Risk, questionne la pertinence même de l’exploitation minière dans les abysses. » Depuis 2012, dans le cadre de sa stratégie Blue Growth ( NDLR : croissance bleue) pour les mers, la Commission européenne a placé le deep sea mining comme secteur à soutenir. Mais dans une résolution de 2018, le Parlement européen a appelé à mettre en place un moratoire. Une société comme Global Sea Mineral Resources appuie son plaidoyer sur un besoin accru en ressources naturelles. Doit-on accepter ce paradigme de la croissance à tout prix ? »

Face au rapport de la Banque mondiale brandi par GSR, Ann Dom avance les recherches de l’International Resource Panel, groupe d’experts indépendants mis en place par l’ONU. » Elles disent que si on va, à l’horizon 2060, vers un scénario « business as usual », alors oui, l’extraction de minerais devra doubler d’ici à 2060. Mais si on opte pour le scénario durable, elle ne devra passer que de 8,1 millions de tonnes par an à 9,2 millions. Si les pays repensent leur économie, leur mobilité pour utiliser moins de ressources et mieux recycler, le deep sea mining ne serait pas nécessaire. »

Une Autorité en faveur de l’industrie ?

Juillet 2020, c’est la date que s’est fixée l’Autorité internationale des fonds marins pour finaliser les réglementations pour l’exploitation minière et les faire approuver par l’assemblée de l’ISA, composée des 168 pays membres. L’enjeu n’est pas qu’environnemental, il est aussi économique. Selon la Convention de l’ONU sur le droit maritime, les fonds océaniques en dehors des juridictions nationales constituent un » patrimoine commun de l’humanité « . Les bénéfices économiques qui pourraient en être tirés doivent faire l’objet d’une répartition équitable entre les 168 pays membres de l’ISA. Des royalties, dont les montants doivent encore être fixés, devront ainsi être payés à l’ISA par les contractants.

GSR espère lancer l’exploitation en 2027. Les licences d’exploration sont examinées et délivrées par un comité technique d’une trentaine de personnes. » Il n’y a pas de comité scientifique ou environnemental, donc toutes ces considérations sont dans les mains de ce comité, dominé par des géologues (seulement trois membres sur trente ont une expertise biologique). Ils se rencontrent à huis clos « , dénonce An Lambrechts, qui déplore aussi l’absence d’une structure indépendante pour l’évaluation de l’impact environnemental. Avec ses nombreuses casquettes (donner les permis d’exploration, recueillir et partager l’argent qui découlera de l’exploitation, gérer l’impact, et, même, participer à l’exploitation via son bras commercial), l’ISA flirte souvent avec le risque de conflit d’intérêts.

Du coup, lorsque son secrétaire général, le Britannique Michael Lodge, s’expose à l’inauguration du Patania II à Anvers, chez Deme, en tweetant qu’il s’agit là d’un véhicule qui pourra » mieux aider à comprendre comment récolter durablement les minerais » ; pose avec Kris Van Nijen et Alain Bernard, sur Facebook, à côté du » plus gros nodule » jamais remonté des océans ; ou s’affiche avec le casque de Deep Green, autre groupe industriel en phase d’exploration, lors d’une vidéo promotionnelle de l’entreprise, les dents des environnementalistes grincent.

» On peut dire que le secrétaire général est devenu plutôt proexploitation, déchiffre Matthew Gianni, cofondateur de la Coalition pour la protection des fonds marins. On attendrait plutôt que quelqu’un censé servir les pays membres de l’ISA reste neutre. Il y a un certain nombre d’individus et de pays qui sont en faveur de l’exploitation et qui interprètent les dispositions en la matière de la Convention sur le droit maritime comme exigeant que l’ISA autorise l’exploitation. D’autres, dont moi-même, pensent que l’ISA ne peut l’autoriser que si, comme le dit l’article 145, elle peut garantir de « protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs de ces activités ». Il faut noter que l’ISA n’a jamais refusé, jusqu’ici, de demande de licence exploratoire. Tout cela pourrait tourner à la ruée vers l’or. »

Dans une déclaration défendant son fonctionnement, Michael Lodge nous a notamment répondu que l’ISA » joue un rôle clé pour réguler le développement durable des ressources minières, d’une façon qui équilibre besoin en minéraux et protection environnementale rigoureuse » et encourage » une large collaboration scientifique « . Quant au manque de transparence, l’ISA répond qu’elle a lancé, le 25 juillet dernier, une base de données ouverte sur les » ressources minières » et » les paramètres environnementaux des écosystèmes marins environnants » pour » contribuer à la création et la mise en place de plans régionaux de gestion de l’environnement « .

La réponse de l’institution ne laisse pas de doute : elle n’envisage apparemment pas que l’exploitation ne puisse avoir lieu. Quant à l’enjeu qui se déroule, lors des assemblées biannuelles à Kingston et jusqu’en juillet 2020, c’est le scientifique Matthias Haeckel qui le résume le mieux : » L’extraction de ressources dans les fonds marins pose une question pour la société toute entière : doit-on aller perturber une des dernières zones laissés intactes par l’homme pour satisfaire nos besoins ou pas ? »

Le rôle de la Belgique

La Belgique, et plus précisément le ministre de l’Economie de l’époque, Johan Vande Lanotte, ont choisi, en 2013, de parrainer la demande d’exploration de Global Sea Mineral Resources. Chaque licence doit faire l’objet d’un tel parrainage par une nation membre de l’Autorité internationale des fonds marins. Notre pays est membre de cette institution, où les décisions se prennent par consensus, et envoie une délégation aux sessions, avec notamment des envoyés du SPF Economie et de la Direction générale de l’Environnement afin de développer la réglementation internationale. Steven Vanden Borre, de la DG Environnement, estime que la » transparence du processus » au sein de l’ISA » peut encore être améliorée « . La Belgique a demandé que les plans environnementaux fournis avant le début de l’exploitation soient » soumis à une évaluation indépendante « .

Sur plusieurs listes de participants aux dernières sessions de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA), le nom de Johan Vande Lanotte apparaît en tant que » conseiller » pour Global Sea Mineral Resources, basée à Ostende, dont il est l’ancien bourgmestre SP.A. Contacté par Le Vif/L’Express, l’actuel informateur royal ne comprend pas pourquoi il a été désigné ainsi. Il s’est bien rendu plusieurs fois aux sessions de l’ISA à Kingston, mais comme professeur de droit public à l’université de Gand. Celle-ci » a plusieurs contrats en recherches avec GSR. Ils ont trait notamment à la partie juridique de leurs activités. Nous fournissons des conseils sur les différentes parties de la Convention de l’ONU sur le droit de la mer. » Johan Vande Lanotte insiste : la contrepartie financière payée par GSR va directement à l’université. » Aucun euro de cette rémunération ne me revient. Et je n’en reçois pas d’autre de GSR ou Deme. Je travaille pour l’université et personne d’autre. » Interrogé par Greenpeace avant les élections, plusieurs candidats du SP.A, dont John Crombez, président du parti, se sont prononcés pour l’arrêt du soutien de la Belgique à l’exploitation minière dans les fonds océaniques.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici