Climat: pourquoi doit-on absolument rehausser la Côte

La Belgique est en tête des pays européens pour qui la lutte contre la hausse des mers est la plus rentable, avec 95 % de ses côtes concernées. D’après une nouvelle étude, le coût monumental de ces travaux serait » remboursé » plus de vingt-cinq fois grâce à l’activité économique et aux structures ainsi épargnées.

La côte belge, c’est joli pour la promenade. Enfin, surtout si on regarde vers la mer, vers l’ouest. Mais c’est aussi de l’ouest que viennent la marée, le Gulf Stream et les tempêtes. Et le dérèglement climatique en cours continue à provoquer la hausse du niveau des océans qui, en moyenne, a augmenté de 13 à 20 centimètres depuis l’époque pré- industrielle. Ce processus s’est accéléré depuis les années 1990 en raison du réchauffement de la planète, qui accentue la dilatation de l’eau et la fonte des glaces au Groenland et en Antarctique.

Abandonner une bande de huit kilomètres entre La Panne et Middelkerke pour sauver le reste du territoire serait inefficace.

Depuis 2006, les océans montent d’environ quatre millimètres par an, un rythme qui pourrait être multiplié par cent si les émissions de gaz à effet de serre restent inchangées, avertit le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Cela a déjà contribué à rendre les côtes européennes plus sensibles à ces menaces mais la Belgique est particulièrement mal lotie. Dans le siècle à venir, la mer devrait hausser son niveau de 58 à 172 centimètres dans un scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui continuent à être élevées. La plus forte augmentation de ce niveau est prévue pour la mer du Nord, en raison de l’accroissement des dérèglements météorologiques, tandis que le contraire s’applique pour la mer Baltique, en raison du soulèvement des terres. La côte Atlantique de l’Espagne et du Portugal devrait également connaître une montée plus faible, en raison de tempêtes plus douces.

Anvers, un aquarium

Ne rien faire n’est pas une option : cela reviendrait à abandonner Ostende et Bruges, à laisser submerger des zones qui s’étendent jusqu’à Gand, devenu port de mer, à transformer Anvers en aquarium et à noyer des centaines d’entreprises ou d’infrastructures centrales dans le tissu industriel belge. Outre des milliers de personnes à reloger, cela constituerait une perte économique colossale, propice à faire plonger notre pays dans une récession économique pour de longues années. D’après une nouvelle étude, publiée récemment dans la revue de référence Nature Communications, cela représenterait plus de vingt milliards de perte pour notre pays, affectant directement 31 000 personnes chaque année supplémentaire. Pour l’Europe entière, les projections sont effrayantes : le coût actuel de 1,4 milliard engendré par l’assaut des vagues serait quasi multiplié par mille pour atteindre 1 268 milliards et affecterait directement près de quatre millions d’habitants, quasi mis sous eau.

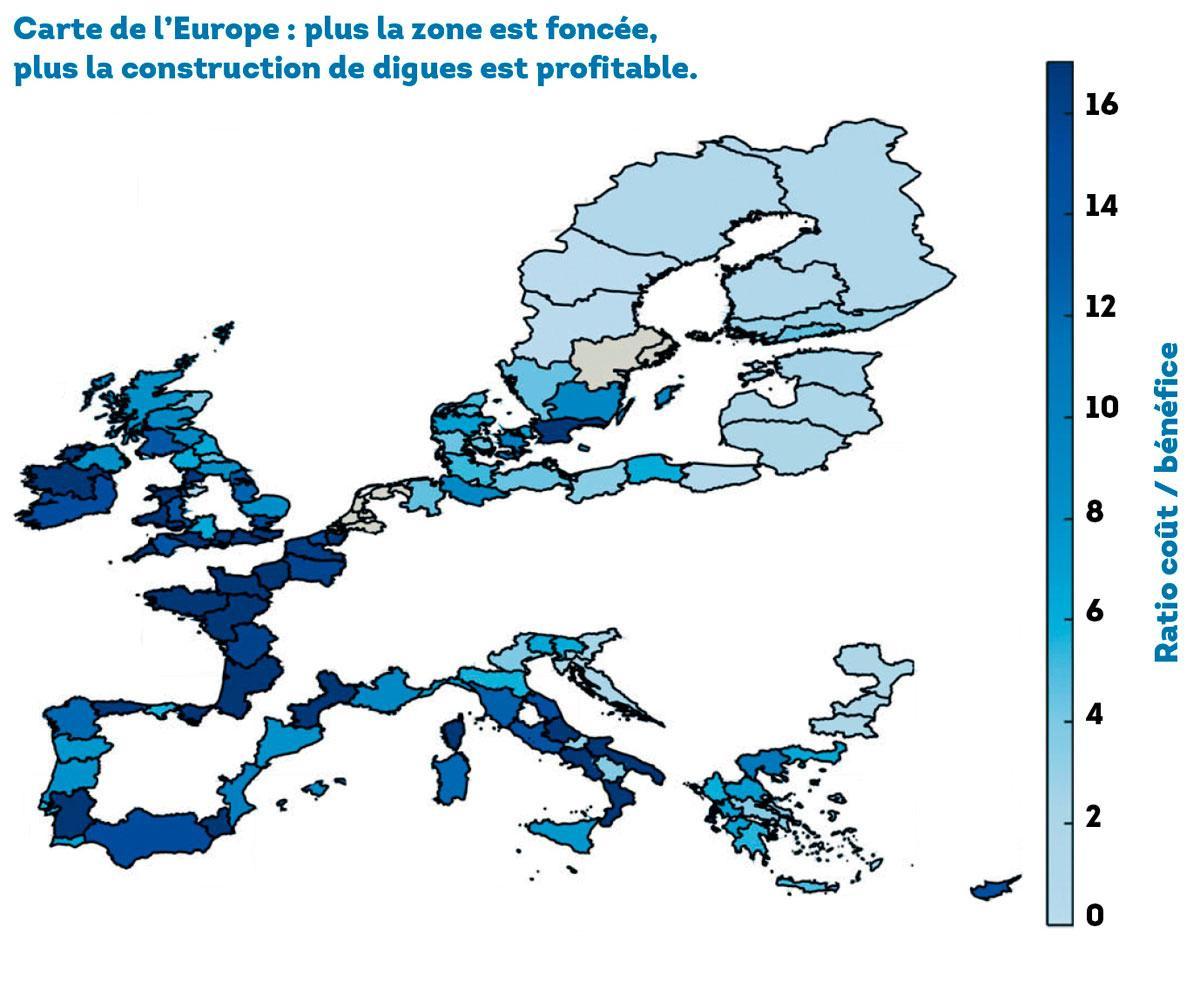

Néanmoins, ces chiffres astronomiques sont encore globalement inférieurs au coût de la construction, sur le littoral européen, des digues et autres dispositifs aptes à contenir le phénomène. Et c’est là que l’étude du professeur Michalis Vousdoukas, du Centre de recherche de la Commission européenne (JRC), à Ispra, en Italie, est essentielle : lui et ses collègues ont calculé si ces investissements étaient rentables pour chaque kilomètre de côte européenne. Conclusion : au moins 83 % des dommages projetés par les inonda- tions en Europe en raison de l’élévation du niveau de la mer pourraient être évités en élevant des digues le long d’environ un tiers du littoral. Sur deux autres tiers, mieux vaut quitter le bord de mer.

Des dunes, des digues et des îles

Et en Belgique ? Notre pays arrive en tête des territoires sur lesquels une intervention est rentable : plus de 95 % de la Côte est concernée. Viennent ensuite la France (66 %) et l’Italie (59 %). Et avec un ratio particulièrement avantageux, puisque les infrastructures préservées, les habitations à ne pas reconstruire et les emplois sauvegardés valent vingt-cinq fois les sommes dépensées. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de digues : » Protéger implique de prévenir les inondations à travers les structures naturelles (dunes) ou artificielles (digues), l’alimentation des plages et les solutions basées sur la nature, qui ont récemment attiré l’attention en tant que moyens plus respectueux de l’environnement pour protéger et entretenir les côtes « , explique Michalis Vousdoukas. » Parmi les différentes options d’adaptation, la protection en dur est la stratégie qui offre les niveaux de sécurité les plus prévisibles contre les phénomènes extrêmes côtiers. Elle a été largement appliquée le long des côtes développées de l’Europe, malgré le fait qu’elle peut affecter le paysage de manière négative, augmenter l’érosion, réduire la valeur d’agrément et entraîner des événements plus catastrophiques en cas de défaillance. En conséquence, il y a une tendance croissante à appliquer une combinaison d’options, avec un élément de protection imperméable qui en fait partie. Nous avons évalué les coûts et avantages de l’application d’une protection supplémentaire par le biais d’améliorations de digues le long du littoral européen, en supposant que les communautés côtières européennes densément peuplées et à revenu élevé choisiront de maintenir la ligne. » D’autant qu’une autre menace est constituée par les typhons, cyclones et ouragans violents, qui vont devenir plus fréquents. » Il n’est pas nécessaire d’avoir une augmentation importante du niveau des mers pour causer des problèmes catastrophiques « , commente Bruce Glavovic, professeur à l’université Massey, en Nouvelle-Zélande, qui n’a pas pris part à l’étude.

Ne rien faire affecterait directement 31 000 personnes chaque année supplémentaire.

L’apport essentiel de l’étude est de démontrer qu’environ 95 % de ces impacts pourraient être évités grâce à une atténuation modérée des émissions de gaz à effet de serre et en élevant des digues là où des établissements humains et des zones économiquement importantes existent le long du littoral. Mais les chercheurs ne se veulent pas défenseurs de la bétonisation à tout crin : » En aucun cas, nous ne suggérons que des digues en dur renforcées soit la seule option (ou préférable), et notre analyse n’exclut pas la mise en oeuvre parallèle de pratiques environnementales plus durables pour renforcer la résilience physique et écologique des zones côtières. La protection renforcée a été l’approche la plus courante jusqu’à aujourd’hui et c’est pourquoi nous considérons la présente analyse utile pour les praticiens et les décideurs. »

» Anticiper la tempête du millénaire »

» Les prévisions de cette étude sont compatibles avec celles du Giec, qui nous servent de repères pour les travaux de sauvegarde de la Côte. Notre master plan prend en compte la hausse des mers jusqu’en 2050, mais nous sommes en train d’élaborer une vision de la Côte à l’horizon 2100. Car nous ne comptons pas que sur les digues ou les fermetures de rivières pour contenir la montée des eaux. Nous considérons aussi des mesures sur les plages ou plus loin dans la mer. Une combinaison de plusieurs îles connectées pourrait aussi contenir la force des eaux et le rehaussement du niveau de la mer « , explique l’ingénieur Peter Van Besien, directeur de l’Infrastructure de la Côte de la Région flamande, qui finance seule ces travaux. » Car si l’eau monte de trois mètres à l’horizon 2100, il faut aussi tenir compte du risque de la tempête du millénaire, dont les vagues pourraient dépasser cinq mètres, avec une grande force de destruction. Certes, le niveau de l’eau représente une menace, mais un tel événement, même s’il est rare, reste imprévisible avec précision et fait courir un risque majeur à d’importantes parties du territoire. Ce genre d’études, qui montre que pour 1 euro investi, on en gagne 25, nous aide évidemment à convaincre les responsables politiques d’investir dans la protection du territoire.Par ailleurs, il n’est plus question d’abandonner une bande de huit kilomètres à l’océan entre La Panne et Middelkerke pour sauver le reste du territoire ( NDLR : une hypothèse qui avait circulé). D’abord parce que c’est inefficace. Ce genre d’inondations peut servir pour affaiblir une crue de rivière, mais ne suffira pas pour l’océan. Ensuite parce que les habitations et les infra- structures ainsi abandonnées seraient beaucoup trop importantes. »

Par Frédéric Soumois.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici