Changer de vie est à la mode: pourquoi des individus choisissent de tout plaquer (entretien)

Qu’est-ce qui fait quitter un métier choisi et considéré comme aimé? Médecin psychiatre au CHU de Toulouse, Laurent Schmitt a analysé ces virages à 180 degrés.

Tout plaquer pour changer de vie ? Dans Le Bal des ego (2014), Laurent Schmitt s’interrogeait sur la manière dont se construisent les personnalités narcissiques et sur d’éventuelles prédispositions au développement d’ego démesurés. Les trajectoires professionnelles et personnelles, les aspirations à vivre autre chose, autrement, et la manière dont l’être humain envisage son existence sont au cœur de deux autres de ses ouvrages: Du temps pour soi (2010) et Le Secret (2017).

Il est important de s’interroger sur les motifs cachés du changement de vie, et sur les enjeux.

Avec son dernier livre, Les Lapsus du destin (1), le psychiatre poursuit son examen de l’intime. Depuis quelques années, il reçoit de plus en plus de patients désireux de changer de vie. Ce constat l’a incité à explorer la question des ruptures brutales et des changements de trajectoires. Les virages à 180 degrés sont-ils l’aboutissement de décisions mûrement réfléchies ou la manifestation de motivations inexprimées, inconscientes? Est-on réellement maître de son destin? A travers des récits de vie, il amène à se questionner sur ce qui façonne des destinées et sur ce que la société inculque à chacun.

Les aspirations à changer de vie sont-elles plus nombreuses qu’auparavant?

Changer de vie a toujours été d’actualité, mais la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont joué un rôle d’accélérateur et de catalyseur de réflexion. Ce qui m’est également apparu, c’est la concomitance d’une période particulière avec une génération particulière.

Celle de la génération Z? Ces jeunes nourrissent-ils d’autres projets de vie que leurs parents?

La génération Z – les trentenaires ou ceux qui approchent de la trentaine – a un intérêt particulier pour le mouvement, le fait de changer de vie et un certain nombre de valeurs. Quand elle ne les retrouve pas, elle n’hésite pas à modifier le cours de son existence. La génération précédente s’inscrivait davantage dans une forme de continuité, de sécurité. Le proverbe «pierre qui roule n’amasse pas mousse» lui va bien, d’ailleurs. Auparavant, on estimait qu’une personne perpétuellement dans le changement finissait par ne rien construire. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Ces jeunes qui réclament le respect de valeurs communes n’adhèrent pas forcément à la culture d’entreprise. Leurs choix sont aussi motivés par la recherche d’un épanouissement personnel et par des critères individualistes…

Je suis assez d’accord. Mais dans ce qu’ils défendent, une série de thématiques ont des résonances collectives. Je pense au réchauffement climatique ou à la qualité de vie. Les dimensions individuelles finissent par rejoindre des intérêts collectifs. Si on tente de faire le raisonnement inverse, on se rend vite compte qu’on n’entend jamais parler de jeunes qui évoluaient dans une ferme ou dans un mouvement écologique et qui ont tout quitté pour intégrer une start-up.

L’une des qualités de la génération Z, c’est sa lucidité. Ces jeunes ont vu leurs parents ou certains de leurs proches se consacrer corps et âme à leur entreprise pour finalement se faire licencier du jour au lendemain. Ils ne tolèrent plus que les valeurs affichées par l’entreprise pour laquelle ils travaillent se révèlent si différentes des pratiques qu’elle utilise en réalité. Mettre en avant de grands principes tels que l’équilibre entre vie privée et professionnelle ou la fraternité pour, finalement, mettre en place des charrettes dès que ça va mal, ça ne passe plus.

L’apparition de nouveaux métiers et la diversification des formations facilitent les virages professionnels. Est-ce encore si exceptionnel de changer de vie?

Dans le contexte actuel, les nombreuses possibilités offertes par le monde du travail peuvent effectivement expliquer les changements d’orientation. Je me suis plutôt intéressé aux changements de trajectoire de vie. Une personne active dans l’intelligence artificielle et qui se réoriente dans l’économie ou crée une boîte, par exemple, reste dans une même logique de parcours. Le plus intéressant, ce sont les individus qui opèrent des changements d’existence radicaux.

Vous dédiez un chapitre aux crises de la quarantaine et de la cinquantaine. La génération Z ne vit-elle pas une crise de la trentaine et ne sommes-nous pas, finalement, toujours en crise?

Je pense que l’individu connaîtra de plus en plus de multiples crises. Peut-être, en effet, les créneaux temporels bougeront-ils sensiblement. Que l’adolescence se fera plus tard, qu’on aura plus d’adultes adolescents. Peut-être aussi la crise de la quarantaine sera-t-elle décalée? En tout cas, l’une de ces crises, celle liée à l’arrêt de l’activité professionnelle, prendra de plus en plus d’importance. Tout comme, peut-être aussi, celle du grand âge? Il s’agit de crises existentielles. Celles que les personnes rencontrent lorsque leurs capacités les quittent. Elles doivent alors composer avec toute une série d’éléments nouveaux qu’elles ne connaissaient pas auparavant: la diminution de la vue et de l’audition, les douleurs multiples.

Un potentiel changement de cap est une soupape qui permet de tenir le coup, un îlot de sécurité.» Laurent Schmitt

On assiste à l’émergence d’un mouvement d’assumation de l’âge en réaction, peut-être, au jeunisme ambiant. Ne supporte-t-on plus d’être considéré si vite comme dépassé, inutile?

C’est exactement la description de ce qu’est une crise, c’est-à-dire la confrontation des standards ou des stéréotypes sociaux avec la perception d’individus qui ne se retrouvent pas dans ces schémas et qui luttent contre les stéréotypes. On observe d’ailleurs de plus en plus d’individus qui, au début de la retraite, choisissent un autre métier. Ils tournent une page existentielle pour débuter une autre activité, très différente de ce qu’ils faisaient auparavant.

Vous utilisez le mot «romantisme» pour décrire ce besoin de se réaliser à tout prix, de sublimer son existence en développant des compétences extraordinaires. Faut-il voir dans ces nouvelles attitudes l’influence de la doctrine, très néolibérale, du développement personnel?

Il existe, en effet, un courant de pensée qui pousse les individus à réaliser tous leurs rêves. Or, il subsiste d’énormes freins à la réalisation de ces rêves. Cela peut relever, entre autres, de l’insécurité ou des liens familiaux, qui font que tout n’est pas toujours possible. Malgré l’existence de ces freins, il peut y avoir un moment de basculement, lié au déclic du kairos. C’est ce qui amène certaines personnes à se dire un jour: «Je vais changer.»

Le kairos, il en est beaucoup question dans votre ouvrage. Comment se déclenche cet instant décisif de la vie d’une personne?

Il y a de multiples cas de figure. Certains basculements sont de l’ordre de la révélation. C’est le cas, par exemple, avec ce que nous appelons «le coup de foudre», qui est le prototype de quelque chose qui s’impose aux individus et qui laisse peu de place à la rationalité. Ce changement peut aussi se faire par étapes et résulter d’une forme d’ennui de l’existence. Enfin, on identifie des changements liés à la contrainte, comme c’est le cas pour les personnes qui ont quitté un pays déchiré par la guerre ou parce que les ressources économiques y étaient trop faibles.

Vous expliquez aussi que certaines ruptures peuvent être négatives mais que d’autres permettent à ceux qui les vivent de redevenir eux-mêmes. Comme une renaissance?

En psychanalyse, on utilise le terme «visiteur du moi» pour expliquer la présence, dans les trajectoires, de plusieurs éléments conscients ou inconscients hérités d’histoires familiales ou de rencontres. Des éléments qui ne sont pas perçus comme des détonateurs mais qui, pourtant, joueront un rôle dans les changements de vie. Redevenir soi, c’est quand on comprend qu’on a intégré les habitudes et les contraintes de son milieu de vie ou de son écosystème, mais que ce n’est pas ce qu’on souhaite réellement. Une fois qu’on a fait ce constat, on peut se décider à agir différemment.

Vous rappelez tout de même les limites qu’imposent la génétique, la santé ou le handicap…

C’est un fait: en ce qui concerne la santé, les individus dépendent en partie de la génétique. Certains cancers et certaines maladies neurodégénératives les obligent, s’ils sont concernés, à tenir compte de ces facteurs de risque. Mais cela va dans les deux sens: l’environnement social peut aussi leur permettre d’infléchir ces éléments génétiques. Chacun est confronté d’une manière ou d’une autre à un risque, quel qu’il soit, mais en prenant des mesures adaptées, ce risque peut être modulé.

Il y a aussi ces rencontres qui font réfléchir, ces personnes qui jouent un rôle de facilitateur de changement. Comment les reconnaître? Ou, plutôt, comment les mettre sur notre route?

Tout individu est en attente de modèles ou de figures inspirantes auxquelles s’identifier. Pas seulement à l’adolescence. A l’âge adulte aussi, on peut rencontrer des personnes qui décèleront en nous des qualités insoupçonnées. Je ne parle pas de coachs de vie mais de rencontres que l’on fait. Alors que vous étiez dans une zone de doute, d’incertitude et paralysé par un sentiment d’insuffisance, cette personne vous donnera, en quelque sorte, une tape dans le dos et vous dira que vous êtes à la hauteur de vos ambitions, que ce que vous voulez est à votre portée.

Si dire à quelqu’un «aie confiance en toi» suffisait, nous aurions tous d’incroyables destinées…

Les parents prononcent souvent ces mots à leurs enfants mais, effectivement, cela ne suffit pas. Par contre, on peut le formuler de manière plus constructive en indiquant à la personne quelles qualités et quelles compétences elle a en elle. Depuis quelques années, on voit apparaître de nombreux coachs de vie censés nous conseiller et nous aider à réaliser nos rêves. C’est oublier qu’il y a une vraie complexité dans les changements de vie et qu’il est important de s’interroger sur les motifs cachés, inconscients, et sur les enjeux. Le rôle du psychothérapeute est de rappeler qu’il y a des éléments de frein et que toutes les personnalités n’ont pas toutes les capacités. Il faut réfléchir à ce qui est le plus correct pour soi, car les désirs grandioses se heurtent souvent à des désillusions grandioses.

Pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à changer de vie ou en parlent constamment sans avoir réellement l’intention de le faire?

A cause de réels blocages, parfois nombreux: la peur de l’insécurité, de changer de milieu, de perdre sa famille, de faire exploser son couple. On sait ce qu’on a, pas ce que l’on aura, ni les risques qui accompagnent ces changements. Certaines personnalités sont plus aventureuses. Elles choisiront le risque. D’autres chercheront la stabilité, même au prix d’une déception.

En ce qui concerne ceux qui parlent souvent de changer de vie sans avoir réellement l’intention de le faire, je dirais que ce potentiel changement de cap est une soupape qui leur permet de tenir le coup, un îlot de sécurité. Ils se persuadent que si un jour ils en ont vraiment assez, ils pourront toujours trouver un refuge dans ce projet mis en attente. Ils sont comme ces enfants qui jouent dans la cour de récréation et se mettent en position chat perché pour qu’on ne puisse pas les atteindre. Pour d’autres, a contrario, ça peut aller très vite.

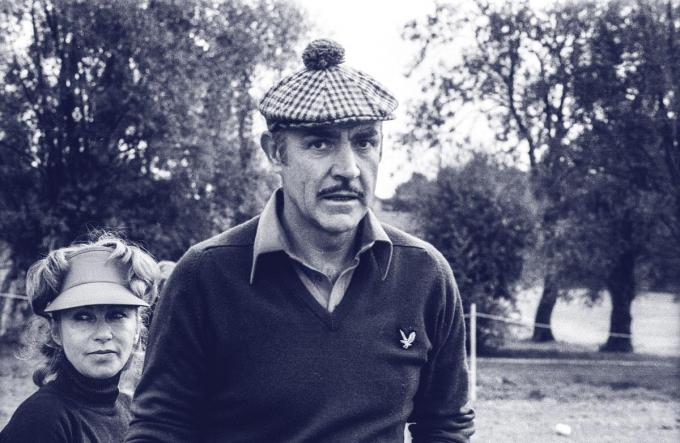

J’ai d’ailleurs une jolie anecdote à ce sujet. Une dame, mariée et mère de famille, assiste à un tournoi de golf à Casablanca. Elle regarde les joueurs et tombe littéralement amoureuse d’un homme qu’elle ne voit que de dos. Lorsqu’il se retourne, elle le trouve extrêmement beau mais ne reconnaît pas son visage. Ils se rencontrent et cet homme lui donne son nom: Sean Connery. Nous sommes en 1970 et l’acteur en est déjà à son cinquième James Bond mais elle ne le connaît pas. Ils tomberont amoureux et divorceront de leurs conjoints respectifs. Ils ont vécu trente ans de vie commune. Il n’empêche qu’elle est tombée amoureuse d’une silhouette.

(1) Les Lapsus du destin, par Laurent Schmitt, éd. Odile Jacob, 2023.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici