Thierry Fiorilli

C’est beau comme pousser la porte d’une librairie (chronique)

Quand ça ne va pas trop, pousser la porte d’une librairie comme on pousserait celle d’un bar, c’est l’assurance de retrouver goût, sens et forces à la vie. Parce que certains livres ont des pouvoirs apaisants, bienfaisants.

Parfois, quand ça va pas trop, on pousse la porte d’un bar, d’un bistrot, d’un salon de thé, de là où on pourra s’asseoir. Un peu comme une halte sur un chemin caillouteux. Comme un bonbon, enfant, après qu’on s’est salement écorché le genou. Comme quand on éteint enfin, tard, fourbu tant ça s’est enchaîné, les gens, les appels, les échéances, les complaintes, les contraintes. Répit, remontant ou baissé de pavillon avant de reprendre la scène là où on l’a interrompue pour pousser cette porte.

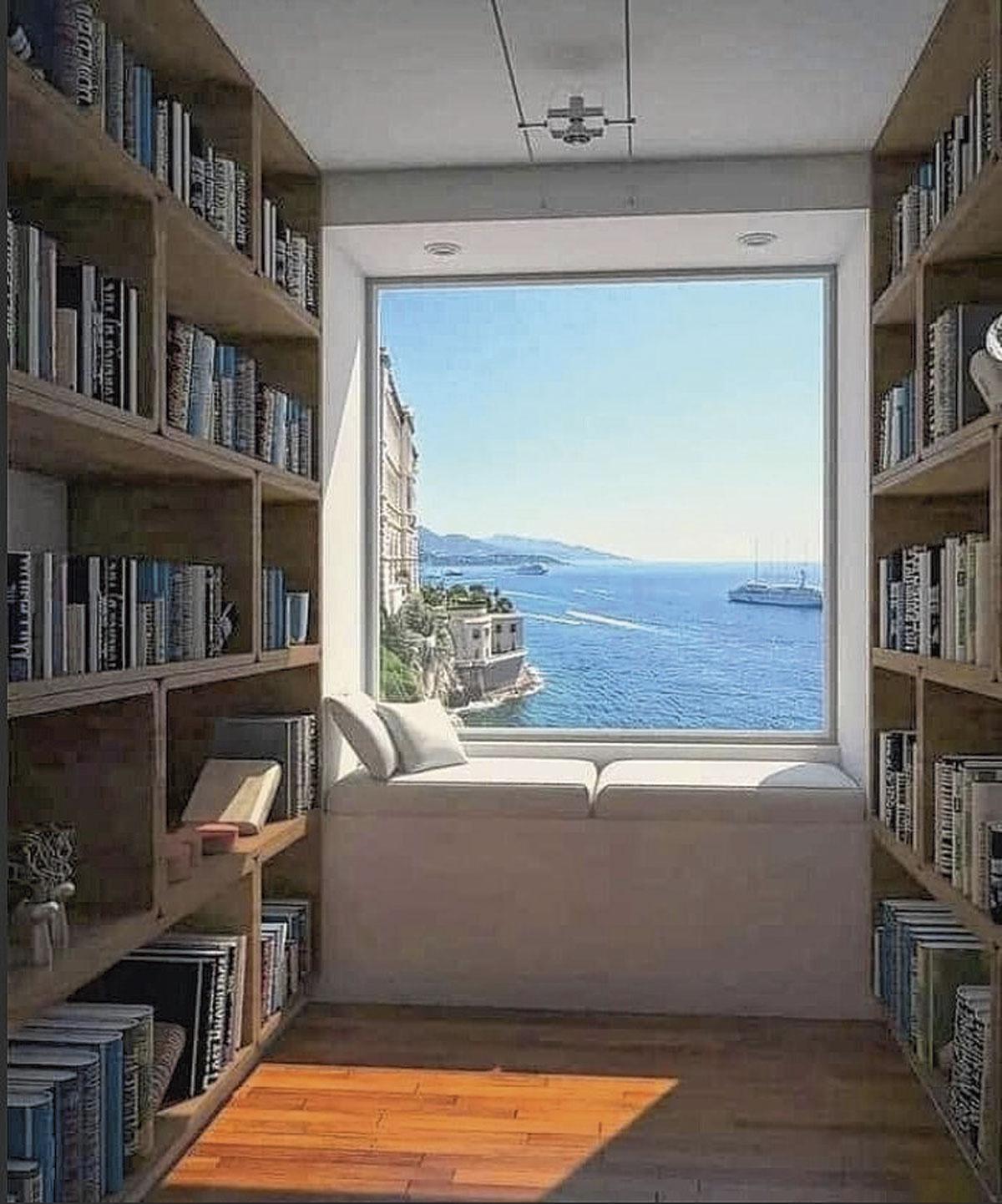

Parfois, que ça aille ou pas, c’est celle d’une librairie. Une vraie, pas une qui ne vend que des journaux, des clopes et des billets de Lotto. Une avec que des livres. On y ressent très vite les effets apaisants, bienfaisants, comme si tous ces ouvrages étalés sur les tables ou serrés sur leur étagère dessinaient des parenthèses physiques et qu’on s’y glissait. Comme s’ils aspiraient toutes nos noirceurs, nos dépits, nos venins, nos effrois, nos ruines, et nous revoilà dérouillé, couleurs ravivées, articulations fluidifiées, plaies désinfectées, âme défracassée.

De tous les continents, tous les formats

Il faut juste s’accorder le temps qu’on s’accorderait, au bar, pour faire le vide et le plein avant de repartir au front. Alors, on voit des noms sur les jaquettes, familiers ou inconnus, de tous les continents, des formats maigrichons ou bien dodus, des tout petits, des avec gravures, dorures, dessins ou photos, ou avec rien, des en tissu, en cuir, en mauvais carton, certains qu’on voudrait offrir mais on n’est pas encore sûr de savoir à qui.

Rien n’est resté de nos rencontres, car lorsque j’ai l’impression qu’on ne cherche pas ma présence mais mon adhésion, je me braque ou m’en vais.

Les doigts effleurent, comme s’ils pouvaient estimer la probabilité que ça débouche sur une idylle. Parfois, mais allez savoir pourquoi, on en ouvre un. Et il arrive que bingo. Or découvert. Numéro gagnant. La fève. Ainsi ces derniers jours, chez Livre aux trésors, à Liège.

Une couverture jaune, édition L’Oie de Cravan, Montréal, autrice au nom de cabinet d’avocats d’affaires: Camille Readman Prud’homme. Quand je ne dis rien je pense encore, c’est le titre. Sans virgule. Sorti il y a un an, pile. Dedans, un texte par page, qui commence comme ça, direct, pas de chapitres, de chiffres, rien, et d’une dizaine de lignes. Celui sur lequel on tombe:

«J’ai connu une femme un soir qui voulait me persuader de l’existence de dieu, j’ai rencontré des vendeurs très convaincants qui ne laissaient poindre que la trajectoire de l’achat, j’ai parlé à des conspirationnistes qui ne voulaient pas tellement discuter d’autre chose que des façons dont on nous escroque, chaque fois il m’a semblé parler non pas à des fous mais à des disparus, parce que ne demeurait que leur programme, de leurs personnes je n’ai rien su, en général rien n’est resté de nos rencontres, car lorsque j’ai l’impression qu’on ne cherche pas ma présence mais mon adhésion, je me braque ou m’en vais, d’autres fois c’est moi qui suis disparue, j’ai parlé en cercle et pour convaincre, j’ai oublié les nuances et me suis enivrée de mon discours.»

Pousser la porte d’une librairie, c’est toujours l’assurance de retrouver goût, sens et forces à la vie.

Lire aussi | C’est beau comme la génération nomade (chronique)

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici