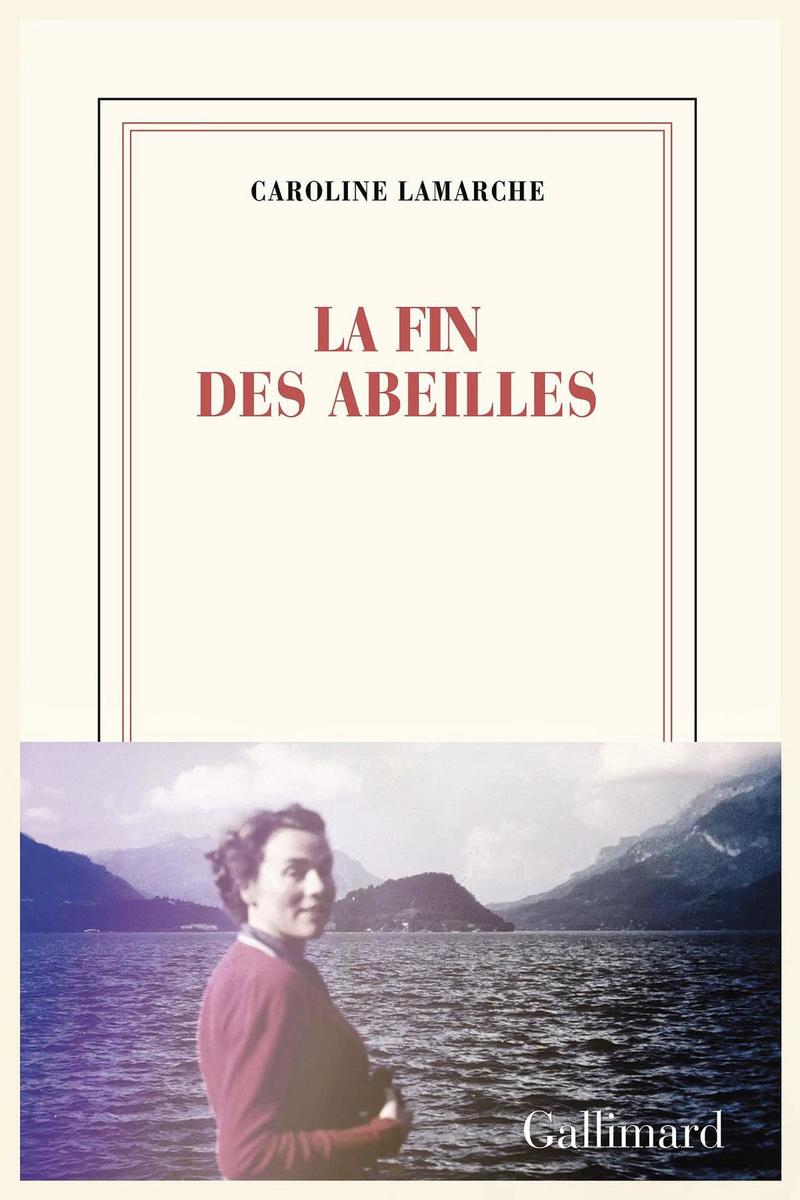

Le miel retrouvé de Caroline Lamarche

Dans La Fin des abeilles, poignant accompagnement de fin de vie, l’autrice belge retisse les liens avec sa mère, des soins à domicile jusqu’à une maison de retraite sous restrictions sanitaires.

Dotée dès le plus jeune âge d’un amour des histoires hérité de ses deux parents, Caroline Lamarche ( Le Jour du chien, Dans la maison un grand cerf, Nous sommes à la lisière) s’ en est servie pour trouver sa place dans une famille où l’ émotion ne s’ énonçait pas pleinement. Après un rêve et afin d’adoucir la confrontation avec la perte d’autonomie de sa mère, l’ autrice écrit alors sur cette femme équivoque, d’un enthousiasme sans faille mais dans l’effacement de soi. La Fin des abeilles est un roman bouleversant tant sur la résilience d’une fin de vie que sur l’espoir que l’écriture et l’inconscient puissent guérir certaines relations effilochées par les non-dits.

Quand j’ai eu fini d’écrire sur elle après sa mort, je me suis demandé: aurait-elle aimé ça?

Le titre de votre nouveau roman, La Fin des abeilles, est énigmatique. Quelles significations recoupe-t-il?

C’est d’abord la fin de ma mère en tant qu’apicultrice. A mes yeux, sa vieillesse a commencé le jour où elle m’a annoncé qu’elle ne pourrait plus s’occuper de ses ruches. Le chemin qui y menait était devenu périlleux et elle n’avait plus la force de porter les cadres à miel. J’ai écrit un calendrier à rebours, celui du renoncement: bouturer les géraniums, cirer les meubles, etc. C’est aussi la fin des femmes au foyer, prises entre deux feux et deux époques. Comme ma mère, et contrairement à ce qu’on croit parfois de façon insultante, elles travaillaient énormément, élevaient beaucoup d’enfants mais avaient des demeures impeccables. Elles régissaient ce territoire domestique. Ma mère repeignait ses volets, plantait des arbres, les élaguait avec mon père. Le reste de son temps était consacré à faire du bénévolat auprès des personnes âgées, pour leur tenir compagnie – ce dont elle n’a pas pu bénéficier: elle est morte seule, en maison de soins, en période de Covid.

Cette activité constante les empêchait-elle de trop penser au cadre restreint dans lequel elles évoluaient?

Concernant ma mère, je crois au contraire qu’elle avait beaucoup de pensées secrètes qu’elle ne partageait pas. Elle avait hérité de toute cette tradition patriarcale de soumission des femmes contre laquelle je suis persuadée qu’intérieurement, elle se rebellait. Il y avait chez elle ce bouillonnement qui ne s’est exprimé qu’en fin de vie, moment où la parole devient plus tendre ou plus violente – du moins plus extrême, en particulier dans une famille où les mots étaient pesés. Je pense aujourd’hui très souvent à elle avec émotion et compassion: elle nous a épargné ses plaintes et ses angoisses. Même si c’est notre génération de filles qui a fait le saut vers l’émancipation, je pense que leur génération de mères était déjà déchirée.

Alors même que votre mère perd la vue, vous posez sur elle un regard neuf: « J’écris pour être, avec elle, plus douce. » Vous écrivez cependant: « Nos mères, il y aura toujours cette nuit au fond. » L’ écriture doit-elle préserver certaines parts secrètes de nos proches?

Pour moi, l’écriture ne doit rien abîmer. Elle peut lever des pans qui moi, me stimulent, me consolent ou m’informent. Même si j’écris sans langue de bois, il y a une part de pudeur dans mon approche. Si j’ai attendu aussi longtemps pour consacrer un livre à ma mère, c’est justement pour que s’évacuent les raisons d’être en colère contre elle qui sont très anciennes. Jeune, je lui avais écrit « Maman, pourquoi y a-t-il si peu de tendresse entre nous? ». Cette dureté – contrebalancée par un enthousiasme indéfectible, quasiment de petite fille – a toujours compliqué notre lien. Mais on partageait l’art, la littérature. Elle était grande lectrice, ça l’a accompagnée jusqu’au bout même si avec la cécité, elle était devenue dévoreuse par les oreilles. Quand j’ai eu fini d’écrire sur elle après sa mort, je me suis demandé: aurait-elle aimé ça? La réponse aurait probablement été « non ». Elle avait tenu précédemment à ce que je sache que si elle n’aimait pas la matière sur laquelle j’écrivais, elle trouvait mon écriture très belle. Ce texte m’a permis de me réconcilier avec elle.

Votre roman aborde la question des soins de fin de vie dans une période d’épidémie mondiale. En parallèle, vous avez collaboré avec Cédric Gerbehaye au livre Zoonose, immersion en textes et images au Centre hospitalier universitaire Tivoli, à La Louvière, pendant les trois premières vagues.

Ces deux années ont été pour moi « au coeur des choses », ancrées aussi dans le travail et le regard collectif. Ma mère était alors confinée dans sa maison de repos. Son isolement me plongeait dans une immense tristesse et me questionnait sur le devenir des personnes âgées qui déjà, hors restrictions sanitaires, n’ont pas toujours des proches pour les accompagner de façon humaine. Il y a dans certains de ces lieux de soins une vraie rotation du personnel, due à la privatisation. Les gestes sont automatisés, sans vraie connexion. Ce projet avec Cédric Gerbehaye, et la rencontre sur le terrain avec toutes ces personnes magnifiques qui se battaient au quotidien contre un ennemi mondial commun, m’a paradoxalement amené de la consolation. Deux ans après, en tant que citoyens, il y a de quoi rester effrayés par l’épuisement des soignants et leurs conditions de travail. De quoi se demander comment nous, nos parents ou nos enfants seront soignés à l’avenir.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici