La terreur, ses bruits et ses odeurs

Associé à la guerre et à ses vétérans, le stress post-traumatique se soigne aujourd’hui chez des patients qui n’ont jamais pris les armes. Mais qui ont senti le souffle des bombes, un mardi matin à Bruxelles.

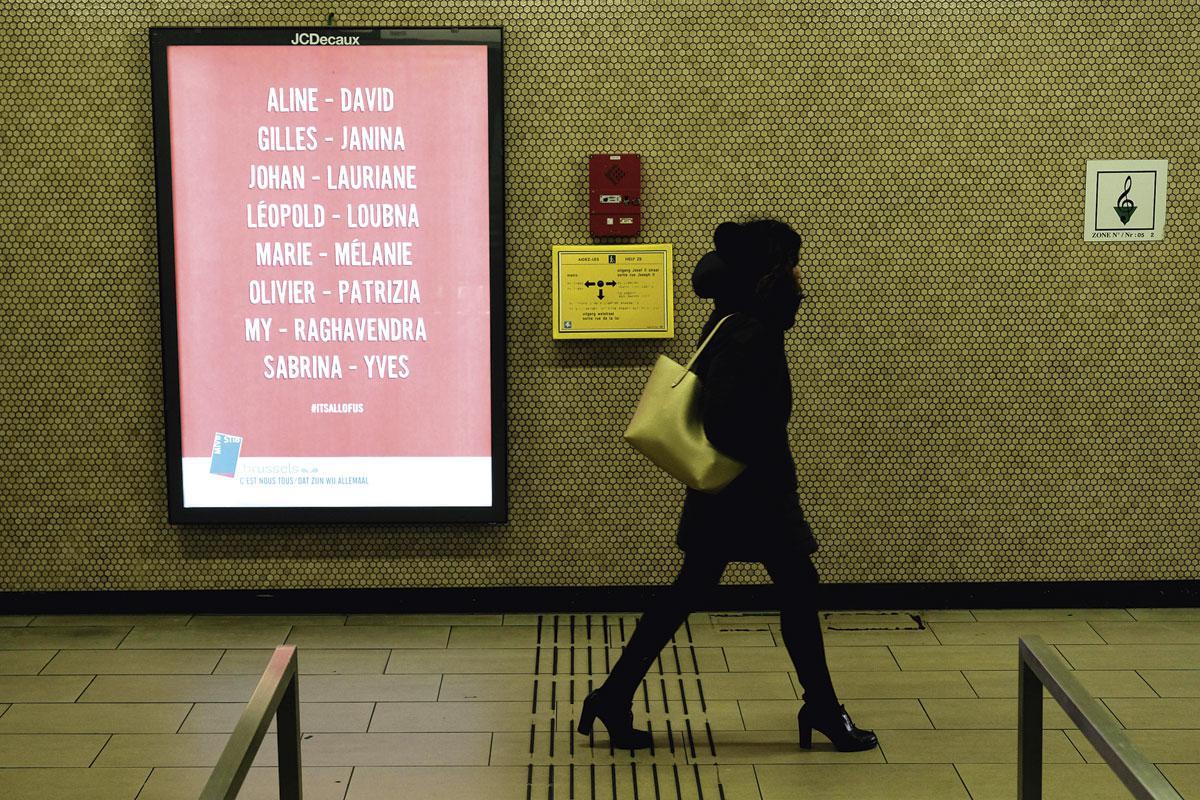

La terreur. Et puis, le bruit, et l’odeur. Les souvenirs de cette journée qui n’aurait pas dû compter restent gravés dans leur chair autant que dans leur mémoire. Chez tous ceux que l’on a opérés, amputés, traités, soignés, réopérés, médicamentés, rééduqués, le 22 mars dure depuis sept ans. Chez d’autres, aussi. Ceux qui, comme on les désigne maladroitement, «s’en sont sortis indemnes» alors qu’ils sont ravagés de l’intérieur. Qui pleurent, tremblent, cauchemardent ou ne ressentent plus rien.

Les manifestations du stress post- traumatique sont plurielles: immédiates et brutales, insidieuses et érosives. Le bilan officiel pour Zaventem et Maelbeek fait état de 32 morts et 340 blessés, mais on considère que le nombre total de victimes s’élève à 1 417. Parmi celles-ci, seize subissent une incapacité permanente de plus de 65%, 162 une incapacité permanente entre 11% et 65%, et 1 209 un incapacité permanente de moins de 11%. Le montant des dommages assurés avoisine les 125 millions d’euros.

Parmi toutes les victimes qui se sont constituées partie civile au procès, certaines trouvent la force de venir expliquer à la barre comment leur vie, et celle de leurs proches, a volé en éclats. Et comment elles tentent de se reconstruire.

Chez Pierre-Yves Desaive, le traumatisme se manifeste par des moments de panique, des idées suicidaires, deux hospitalisations aux urgences psychiatriques, une phobie des transports en commun et une extrême vigilance. Ce qui ronge surtout cet ex-conservateur aux Musées royaux des beaux-arts, c’est le sentiment de culpabilité. Lui qui n’a pas été tué dans le hall des départs, contrairement aux passagers qui étaient plus proches des bombes et qui «se sont pris la charge», s’est longtemps senti illégitime. Témoigner, c’est sa manière de se rendre utile à d’autres «vraies» victimes, comme il le précise.

Blessure invisible

Une centaine de civils souffrant, comme Pierre-Yves Desaive, de stress post- traumatique, ont été suivis par les équipes des Cliniques universitaires Saint-Luc. L’accueil et le type de prise en charge dépend de la phase dans laquelle se trouve le patient: immédiate, postimmédiate ou au long cours, décrit Gérald Deschietere, responsable des urgences psychiatriques. «Dans les phases immédiate et post- immédiate, qui sont les plus aiguës, il s’agit surtout de proposer une écoute à ces personnes qui se sentent différentes. De faire preuve d’humanité, à travers la parole et les gestes, pour qu’elles puissent reprendre confiance en elles, en la société et en l’autre. A plus long terme, si des symptômes ou des troubles comportementaux persistent, on peut s’appuyer sur différentes techniques comme l’EMDR (NDLR: désensibilisation et reprogrammation par des mouvements oculaires), l’hypnose, la thérapie analytique ou cognitivo-comportementale, la pleine conscience. Toutes les méthodes ne sont pas forcément adaptées à chaque cas. Il faut évaluer quelle approche est la plus appropriée.»

Certaines victimes ne parviennent jamais à trouver l’apaisement, même de courte durée.

Le stress post-traumatique est la blessure invisible. Il ne laisse pas de plaies apparentes ni de cicatrices. Or, cette absence de stigmates peut mener à l’incompréhension, voire à une baisse de l’empathie de l’entourage (famille, amis, collègues) envers la personne qui souffre. Surtout si elle-même fait tout pour masquer son mal-être, par culpabilité ou par peur d’être jugée.

«Il est important de travailler sur la dimension de l’accueil et sur l’idée que certains proches de victimes, et plus largement la société, envoient des messages inadéquats tels que “ça fait bientôt sept ans, il est temps de tourner la page”, alors qu’il faut continuer à les soutenir», pointe le Pr Deschietere. «Cela nous rassurerait de savoir que le stress post-traumatique touche essentiellement les personnes qui ont un terrain fragile. La réalité, c’est que cela peut arriver à chacun d’entre nous, complète Etienne Vermeiren, psychologue clinicien, criminologue et responsable du Centre de référence pour le traumatisme psychique des Cliniques Saint-Luc. Nous travaillons beaucoup sur la reconnaissance, par les proches mais aussi les soignants, de cette souffrance psychologique très invalidante. Car quand on guérit de ses blessures, plus personne ne voit combien on souffre à l’intérieur. Une personne en bonne santé peine à imaginer que l’autre puisse souffrir d’un événement qui s’est passé il y a plusieurs années. On voudrait pouvoir reléguer ces événements au rayon des mauvais souvenirs et effacer le malheur.»

L’oreille ou le cachet

Alain Brunet, psychologue clinicien et professeur de psychiatrie à l’université McGill de Montréal, a tenté une nouvelle approche. S’appuyant sur la thérapie de reconsolidation de la mémoire, il combine l’administration de propranolol, un bêtabloquant habituellement utilisé pour soigner les migraines qui aurait également pour effet d’atténuer la force émotionnelle d’un souvenir, et séances de psychothérapie. Selon le chercheur, le protocole a donné des résultats positifs chez deux tiers des 175 patients étudiés. Parmi eux, des victimes des attentats de Paris et de Nice, mais pas de Bruxelles. «Les bêtabloquants peuvent être utilisés mais au stade immédiat ou postimmédiat et pas de manière systématique, évalue Gérald Deschietere. Il faut rester prudent: la technique prête encore à controverse et les résultats ne sont pas tout à fait probants.»

En matière de stress post-traumatique, les thérapies miraculeuses n’existent pas, rappelle Etienne Vermeiren. «Je crois davantage aux psychothérapeutes qu’aux techniques psychothérapeutiques. Et à l’importance de la rencontre. Les outils que nous utilisons sont importants mais ils viennent en plus. La question de l’engagement du patient dans sa thérapie m’apparaît comme plus fiable que les méthodes en vogue.»

Des thérapies qui, en outre, ont leurs limites. Certaines victimes ne parviennent jamais à trouver l’apaisement, même de courte durée. A seulement 23 ans, Shanti De Corte a été euthanasiée en raison des souffrances psychiques intolérables qu’elle endurait depuis 2016. La jeune femme était sortie indemne de Zaventem le 22 mars mais elle présentait des fragilités psychologiques et était rongée par la culpabilité. Sur les réseaux sociaux, elle se voyait «comme un fantôme qui ne ressent plus rien» en raison du traitement lourd qu’elle prenait pour tenter de vaincre ses démons.

La mort s’est aussi présentée comme la seule échappatoire pour Guillaume Valette. Dépressif, hypocondriaque, torturé: «la 131e victime du Bataclan», comme on l’appelle, a mis fin à ses jours deux ans après les attentats de Paris dans une clinique psychiatrique. Il avait 31 ans.

A contrario, certaines victimes se sentent chanceuses. A la barre, l’ancien basketteur professionnel Sébastien Bellin, grièvement blessé aux jambes à Zaventem, s’est décrit comme un survivant, non comme une victime. Passé à «deux doigts de la mort», l’ex-pivot fait partie de ces miraculés qui disent avoir pris conscience de la fragilité de l’existence. «C’est dans les moments les plus difficiles de la vie que celle-ci nous donne les choses les plus belles. […] J’ai eu beaucoup de chance ce jour-là, parmi ces atrocités. Dans ces événements très durs à comprendre, j’ai vu de la lumière et une force humaine inouïe.» A ses yeux, ce que les secouristes ont vécu le 22 mars a été plus difficile à vivre que ce qu’il a traversé.

L’engagement du patient dans sa thérapie est plus fiable que les méthodes en vogue.

Pour Gaëtan Meuleman, le 22 mars a effectivement été un véritable tsunami émotionnel. Cet ancien infirmier urgentiste est intervenu à Maelbeek. Il décrit des scènes de guerre, l’horreur, la terreur. Lui qui n’en était pas à sa première intervention, loin de là, pensait gérer la situation. Avant que ça ne lui «pète à la figure». «Il a fallu que des gens extérieurs à mon entourage direct me disent que j’avais changé. Effectivement, je restais enfermé dans ma chambre. Les seuls moments que je passais en famille, c’était lors des repas. Je ne suis pas quelqu’un de colérique mais je voulais qu’on me foute la paix. Plus question de faire les soldes avec tout ce monde rue Neuve. Quand j’allais au cinéma ou à un concert, je repérais immédiatement les sorties de secours. C’est comme si j’avais développé une vision à 180 degrés.»

Gaëtan Meuleman est loin d’être le seul dans cette situation. Longtemps, le burnout de l’urgentiste et le stress post-traumatique chez les intervenants de première ligne, ceux qui interviennent sur des catastrophes à l’étranger et qui en reviennent moralement très abîmés, sont restés tabous. «On considérait que la profession exigeait que l’on soit au service d’autrui et capable de supporter tout ça. En interrogeant ceux qui ont soigné les victimes d’attentat sur ce qui était le plus terrible pour eux, on a compris que c’était le fait que cela se soit passé ici, chez eux et dans leur quotidien, pas en Syrie ou en Afghanistan.»

Bloquer les flashs

Comment expliquer que le stress post-traumatique se développe chez certaines personnes alors que d’autres, ayant vécu les mêmes événements, y échappent? Alison Mary est chercheuse au Centre de recherches cognition et neurosciences (CRCN) de l’ULB. Elle participe à un vaste programme transdisciplinaire sur les troubles liés au stress post-traumatique, pour lequel les chercheurs ont fait appel à l’imagerie cérébrale. Ont été reprises dans l’échantillon des personnes présentes au Bataclan ou installées aux terrasses des cafés visés par les terroristes. D’autres aussi qui se trouvaient dans la rue ou sur leur balcon, qui n’étaient pas visées par les tirs mais qui les ont entendus et qui ont eu peur que les terroristes ne pointent leur arme dans leur direction. Ou encore des personnes qui ont perdu un être cher dans ces attaques et qui ont développé un stress post-traumatique, retrace la chercheuse. L’objectif est de déterminer si certains mécanismes, qui se produisent dans le cerveau, permettent d’expliquer pourquoi les personnes sont plus ou moins résilientes face au trauma.

«L’étude se concentre sur les intrusions que subissent les patients atteints de stress post-traumatique. Il peut s’agir de flash-backs, de bruits ou d’odeurs, expose Alison Mary. Par exemple, cela peut être un son qui survient dans un contexte sécurisé – une porte qui claque, une ambulance qui passe dans la rue – et qui fera ressurgir de manière automatique un souvenir lié au trauma. Même s’il n’y a pas de danger réel, les émotions négatives remonteront à la surface, de même que toute la détresse associée à ces événements. On a tous des souvenirs douloureux qui nous hantent mais, généralement, on les évoque de façon volontaire. Le problème, ici, est que ces souvenirs surviennent à des moments inopportuns de la vie quotidienne. Sans parler des cauchemars et des autres perturbations. Le fait d’être bloqué dans ces pensées intrusives peut aussi avoir un effet sur la concentration, et donc sur la vie sociale et profes- sionnelle.»

Quand on guérit de ses blessures, plus personne ne voit combien on souffre à l’intérieur.

Il a été demandé aux participants de l’étude de tenter de bloquer les images qui s’imposent à eux afin d’observer ce qui se passe à cet instant précis dans les régions préfrontales du cerveau et l’activité de l’hippocampe, qui joue un rôle central dans le stockage d’informations. «On a observé que chez les personnes qui ont vécu un traumatisme sans avoir développé de stress post-traumatique, ce système de contrôle de la mémoire fonctionne extrêmement bien. Par contre, chez ceux qui ont développé un stress post-traumatique, on a détecté une anomalie, un dysfonctionnement du système de contrôle de la mémoire. Ces personnes utilisent en permanence ce système de contrôle, comme si elles craignaient à tout moment qu’une image intrusive ne survienne. Cette surutilisation rend le système de moins en moins adaptatif. Par conséquent, lorsqu’il est sollicité de manière plus importante parce qu’il y a une réelle intrusion, il ne parvient plus à le faire.» L’étude n’a pas encore livré tous ses résultats. Les chercheurs veulent désormais savoir si cette différence dans la performance du système de contrôle est innée ou si elle est le résultat d’un processus adaptatif. L’étude permettrait en effet de répondre à l’une des nombreuses questions qui taraudent encore la communauté scientifique à propos du stress post-traumatique.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici