1812, la Campagne russe

LES ÉVÉNEMENTS DE 1812 SERONT DÉTERMINANTS POUR TOUT CE QUI SE PRODUIRA PAR LA SUITE SUR LE VIEUX CONTINENT. EN JEU, LA RÉPARTITION DU POUVOIR MONDIAL, LA MAINMISE SUR LES COLONIES D’OUTRE-MER, SUR LEURS PRÉCIEUSES RESSOURCES ET SUR LES ROUTES MARITIMES COMME ARTÈRES VITALES DE L’INDUSTRIALISATION QUI SE PRÉPARE EN EUROPE. ET C’EST ALORS QUE SE DÉCIDE AVEC QUEL MODÈLE DE SOCIÉTÉ L’EUROPE ABORDERA LE SIÈCLE SUIVANT.

Le 24 juin 1812, dans un coin reculé de l’Europe, une énorme masse se met en mouvement sur un front de plusieurs centaines de kilomètres. C’est la Grande Armée de Napoléon qui envahit la Russie. Le spectacle doit avoir été imposant, et les acteurs eux-mêmes, très impressionnés. Napoléon, le maître régisseur du spectacle, se tient sur une colline, où sa silhouette familière est bien visible. L’armée, en grande tenue, descend unité par unité vers le Niémen, franchit les ponts et se répand sur la rive droite telle une gigantesque tâche d’huile. Six cent mille hommes, dirigés par le meilleur général de tous les temps. Ils ignorent alors que la plupart d’entre eux vont au-devant d’une terrible débâcle. Comment en est-on arrivé là ?

LA RUSSIE DANS LE JEU FRANCO-BRITANNIQUE

Au moment charnière entre les xviiie et xixe siècles, le monde est un écheveau complexe. Cinq puissances cohabitent en pleine rivalité. Les deux ténors sont la Grande-Bretagne et la France, qui, depuis plus d’un siècle, se disputent le pouvoir sur mer et sur terre. La lutte pour le Nouveau Monde et ses nombreuses richesses et matières premières a été remportée par les Britanniques, qui détiennent les routes maritimes et règnent sur l’Asie et les Indes. Si la France ne veut pas perdre définitivement le pouvoir, il lui faut donc conquérir des territoires sur le continent européen. Le royaume de Prusse et l’empire autrichien sont rivaux également ; eux se disputent l’Europe centrale, la Pologne, l’Italie et la Méditerranée. Enfin, il y a la Russie, la seule des cinq puissances à ne pas avoir de véritable ennemi héréditaire.

L’expansion territoriale française n’inquiète guère les dirigeants russes, car elle se déroule loin d’eux. A vrai dire, les querelles éternelles qui agitent l’Europe de l’Ouest n’affectent pas beaucoup Saint-Pétersbourg, la capitale de l’empire russe. Ces conflits détournent l’attention des protagonistes des Balkans et de la Pologne, où se situent les principaux intérêts de la Russie. Mais au tournant du siècle, la situation se modifie. La France a annexé la Rhénanie, la Suisse, les Pays-Bas et certaines parties de l’Italie. Cette expansion inquiète les Russes et incite le tsar à conclure une alliance militaire avec les Britanniques. La Révolution française, ce chamboulement social et politique qui a suscité à l’égard de la France une grande méfiance de la part du reste de l’Europe, préoccupe également la Russie. Car ce qui s’était passé en France depuis 1789 est perçu par le pouvoir en place dans les autres pays comme une très sérieuse menace. Les lois républicaines, la poursuite de l’égalité sociale et économique, le pouvoir politique aux mains du peuple, la suppression des droits féodaux… Voilà autant d’acquis ou d’objectifs contraires aux intérêts des souverains absolus, du clergé et de tous ceux qui, en Europe, ont intérêt à ce que rien ne change.

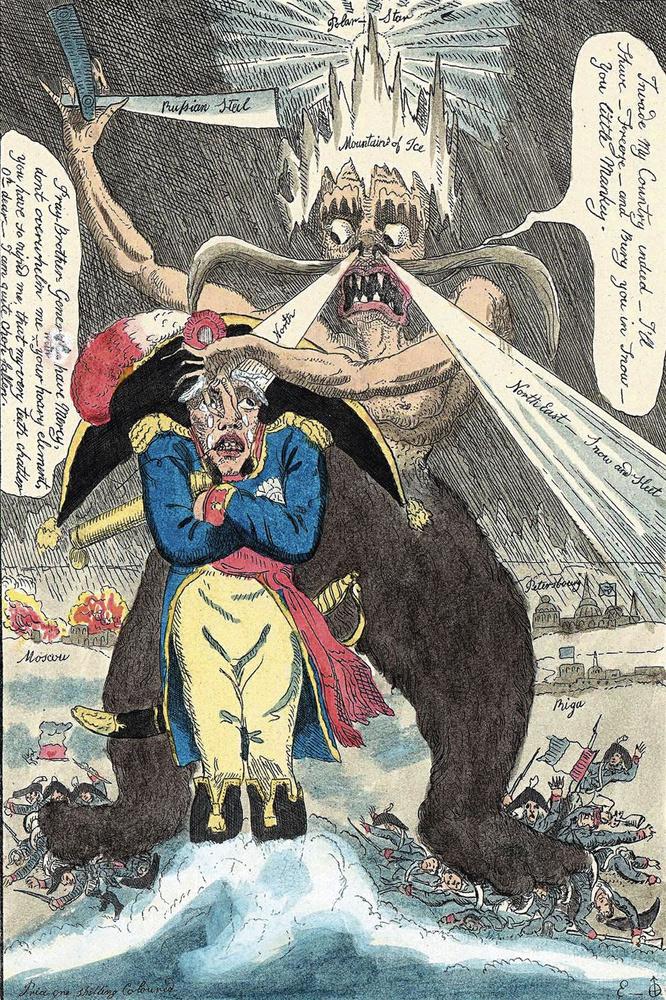

A Moscou et à Saint-Pétersbourg, l’empereur français est pour la classe politique le mal fait homme, mais pour la majorité des décideurs, il en faut plus pour déclencher une véritable guerre. Le tsar, lui, ne l’envisage pas de la même manière. Alexandre Ier, surnommé » le Béni « , est un homme vaniteux, peu assuré et peu brillant qui endosse le rôle de » chevalier défendant une tradition monarchique chrétienne contre l’attaque de la nouvelle barbarie « . Les développements révolutionnaires en France ne peuvent en aucun cas atteindre les miséreux et les ouvriers, et encore moins les innombrables paysans illettrés qui, en Russie, sont toujours inféodés et risquent d’être séduits par la perspective d’une vie meilleure. C’est pourquoi le gouvernement cherche le salut dans un moyen plus efficace encore que les armes : la haine religieuse. La Russie connaît une tradition bien ancrée et bien entretenue consistant à associer l’ennemi à l’Antéchrist. Ils l’avaient fait avec les Mongols et les Turcs, et cette fois encore, l’idée plaît à Saint-Pétersbourg. Napoléon est décrit comme Abaddon ou Apollyon, » l’ange exterminateur de l’abîme « , même si les intérêts russes ne sont menacés nulle part par la France. Le tsar s’est laissé convaincre par les flatteries et les promesses financières du Premier ministre britannique, William Pitt, de former une coalition antifrançaise.

En 1807, la Russie paie le prix de cette politique irrationnelle lorsque Napoléon met fin à la guerre contre la quatrième coalition. A la mi-juin de cette année, le général russe Bennigsen commet une erreur près de la petite ville de Friedland, nichée dans un grand coude de la rivière Alle (aujourd’hui la Lyna). Tant l’armée française que russe sont en route pour Königsberg, une ville de grande importance stratégique, et Benningsen sous-estime la vitesse à laquelle Napoléon peut déplacer ses troupes. Celui-ci a tellement bien pris les Russes de vitesse que le tsar doit fuir à toute allure alors que les soldats français sont presque accrochés à ses basques impériales. Les pourparlers prennent cours à la fin juin. Pour l’occasion, un pavillon de toile est dressé sur un vaste radeau amarré au milieu du Niémen. Les chefs d’Etat y apparaissent tels deux séducteurs, sous le regard de nombreuses troupes amassées de part et d’autre de la rivière.

RUSE ET FLATTERIE

Napoléon se montre rusé. Au lieu d’imposer à Alexandre des conditions draconiennes que, de toute manière, il ne pourrait sans doute pas respecter, il commence par flatter le souverain vaincu. Il traite le jeune Russe en égal, déploie la carte de l’Europe et insinue qu’ils pourraient la redessiner à deux. Les jours suivants, les pourparlers sont rehaussés par des festivités dont les Français semblent avoir le secret. Les deux souverains se promènent à cheval, assistent à des parades militaires des deux armées et prennent part à des banquets ponctués de nombreux discours grandiloquents. Les représentations théâtrales se succèdent. Entre-temps, Napoléon compte les points. Les hauts responsables et généraux russes n’en reviendront pas lorsque, après trois semaines de festivités et de paroles flatteuses, ils découvriront le texte final du traité de Tilsit. Mais ce sont les Prussiens qui paieront le prix le plus élevé pour la paix. Frédéric-Guillaume peut garder sa couronne de justesse, mais l’armée prussienne est réduite à quarante mille hommes à peine. La France obtient cent millions de francs de réparation, qui doivent venir du trésor prussien. A l’ouest, la Prusse doit céder de grandes parties du Hanovre (ainsi que quelques régions plus petites) à un » royaume de Westphalie » – un Etat inventé de toutes pièces par Napoléon et qu’il place sous l’autorité de son frère Jérôme Bonaparte. A l’est, la Prusse doit céder de vastes territoires au duché de Varsovie, un nouvel Etat à créer. Napoléon y pose les fondements de la nouvelle Pologne censée en réalité surveiller la Russie au profit de la France.

LA QUESTION POLONAISE

Pour les Russes, l’arrivée imminente de ce nouveau pays de quinze millions d’habitants à leur frontière occidentale représente une sérieuse menace pour leur sécurité nationale. Mais ce qui fait enrager la classe dominante en Russie, c’est surtout que leur pays adhère au Système continental, le blocus commercial international dirigé contre la Grande-Bretagne. Les milieux d’affaires réalisent immédiatement que cette adhésion leur coûtera une fortune, et les ministres calculent que l’empire se précipite ainsi dans un gouffre économique. A Tilsit, la Russie a même promis de déclarer la guerre non seulement économique, mais aussi militaire à la Grande-Bretagne si celle-ci ne fait pas la paix avec la France. L’encre du traité n’est pas encore sèche que le pays se cherche une manière de s’en libérer.

En septembre 1808, une nouvelle entrevue entre les deux chefs d’Etat aura lieu dans la ville allemande d’Erfurt. Ils y confirmeront leur amitié et forgeront de nouveaux plans. Napoléon en fera cette fois encore tout un spectacle. Ce ne sont que festivités, bals, représentations théâtrales, rencontres orchestrées avec de nombreuses beautés parisiennes, actes de présence de souverains allemands venus prouver leur attachement à Napoléon. Une fois de plus, l’empereur ne lésine pas sur les moyens d’éblouir Alexandre. Mais contrairement à Tilsit, l’enthousiasme suscité par l’offensive de charme de Napoléon n’est qu’apparent. Si Erfurt ne débouche pas ouvertement sur un échec – les deux parties en présence ne peuvent pas se le permettre -, le bras droit de Napoléon, Caulaincourt, n’en a pas moins un fâcheux pressentiment. » Les Empereurs se quittèrent assez satisfaits de leurs arrangements, mais, au fond, mécontents l’un de l’autre « , écrira-t-il. Les deux souverains ne se reverront plus.

LES POUVOIRS EN DÉSÉQUILIBRE

L’inquiétude de la Russie augmente encore avec la défaite de la puissante armée autrichienne à Wagram, en juillet 1809. L’empereur autrichien n’a d’autre choix que de conclure la paix et même une alliance avec la France. Pour Saint-Pétersbourg, ce scénario est un véritable cauchemar car la Russie a longtemps espéré que Vienne aurait l’intelligence d’économiser ses forces jusqu’à ce que la Russie soit suffisamment puissante pour former un front avec l’Autriche. Jamais le pouvoir de Napoléon n’a été aussi grand : à l’exception de la Grande-Bretagne, toute l’Europe est à présent une partie de l’empire, un état vassal, un allié ou un ennemi vaincu. Napoléon veut à tout prix faire de l’Autriche une nation amie et ne voit qu’un moyen pour y parvenir : un mariage impérial. Après la bataille de Wagram, il entame des pourparlers avec la cour de Vienne, divorce de Joséphine et épouse l’archiduchesse Marie-Louise, la fille aînée de l’empereur autrichien. A présent, les anciens ennemis sont liés par des liens familiaux ce qui, dans l’Europe de l’époque, est une assurance-vie. Mais Napoléon n’avait-il pas auparavant brigué la main de la grande-duchesse russe Anne, la petite soeur d’Alexandre, âgée de 14 ans ? Le tsar avait hésité à la lui donner et est à présent de la revue. A Saint-Pétersbourg, le mariage impérial est considéré comme la consécration d’un complot franco-autrichien qui ne peut que nuire au royaume des tsars. Un nouveau coup de canif dans le pacte entre Paris et Moscou.

LA RUPTURE

En 1811, le pouvoir de la France et la gloire de l’empereur sont inégalés. » Maintenant commence la plus belle période de mon règne « , déclare-t-il prématurément. Mais les relations avec le grand allié sont troublées. La Russie n’a pas renoncé à ses anciennes ambitions de conquête de la Pologne et des Balkans. En opposition flagrante à l’esprit du traité d’amitié, elle envoie en Prusse des agitateurs et des fauteurs de troubles pour y nourrir les sentiments antifrançais. Ces éléments sont actifs même à Vienne, où ils entreprennent des tentatives à peine dissimulées d’éloigner l’Autriche de la France. Les espions de Napoléon ne sont pas dupes. A mesure que se dessine 1811, Napoléon entrevoit clairement que le puissant empire russe se rapproche toujours plus de Londres. Certes, une alliance francorusse avait été signée, mais Paris a le sentiment que le tsar s’en éloigne. A partir de ce moment, Napoléon voit dans la Russie une menace constante pour la paix et la stabilité dont la France a tant besoin.

A la Saint-Sylvestre de 1810, Alexandre promulgue un décret proclamant la réouverture des ports russes aux navires » neutres » (qui opèrent dans les ports britanniques). C’est un coup dur pour le Blocus continental, et dans les tout premiers jours de 1811, la nouvelle fait grand bruit dans les capitales européennes : la Russie a rompu avec Napoléon. La coupe est pleine.

L’ULTIME ÉPREUVE DE FORCE

Pour le monde extérieur, la campagne française contre la Russie commence comme une marche glorieuse. Des colonnes infinies de soldats venus de partout traversent l’Europe centrale pour se rendre à l’est. L’empereur a rassemblé autour de lui la plus grande armée que le monde ait jamais connue. Outre la force principale française – dont les Belges et les Hollandais font partie -, des contingents bavarois, wurtembergeois polonais, italiens, napolitains, bohémiens, espagnols et portugais sont en route pour la Russie. On dénombre même 20 000 Prussiens et 30 000 Autrichiens. Ensemble, ils forment une armée de près de 600 000 hommes. C’est un colosse qui s’est mis en marche. Mais sera-ce suffisant ? La Russie n’est plus la proie facile qu’elle était six ans plus tôt. Le tsar dispose à présent, lui aussi, d’une armée de quelque 400 000 hommes, dont 30 000 Cosaques.

Comme l’armée française est trop colossale pour se mouvoir en une seule formation, l’empereur l’a divisée. Cet aspect distingue la campagne de Russie de toutes les campagnes napoléoniennes précédentes. Sa force a toujours été de manoeuvrer rapidement et en toute flexibilité, de rassembler les troupes au bon endroit et au bon moment, et d’écraser l’ennemi avant qu’il ait eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Cette fois, les circonstances mais aussi l’ampleur de sa propre armée lui compliquent nettement la tâche. Il réalise que la frontière près du Niémen est très éloignée et que les armées doivent traverser au moins 300 kilomètres de territoires arides pour l’atteindre. Ensuite, il leur faut parcourir encore 950 kilomètre jusqu’à Moscou, dont 500 kilomètre au moins dans des zones très pauvres et inhospitalières, pleines de marécages, de rivières et de forêts. En Russie, les routes sont élémentaires et les distances énormes, les campagnes peu peuplées et miséreuses. Cette fois, manifestement, la Grande Armée ne pourra pas vivre de la terre. Pour éviter les énormes problèmes d’approvisionnement, Napoléon confie au maréchal Davout que cette fois, » ils devraient tout emporter « .

Et pourtant, le camp français baigne déjà dans une ambiance de victoire. L’optimisme est justifié car jamais encore, la Grande Armée n’a été aussi nombreuse. Napoléon est accompagné de ses meilleurs généraux : Berthier, Oudinot, Davout, Murat, de Beauharnais et Ney. Tous sont persuadés qu’au cours des prochains jours, les Russes vont engager le combat de l’autre côté du Niémen pour cesser net la progression des Français. Leur supériorité numérique et le génie de leur chef auront raison de l’ennemi au terme d’une ou deux batailles, les soldats et officiers français en sont convaincus. La première grande erreur commise par l’empereur au cours de la campagne de Russie a été de partager cet optimisme.

Napoléon a-t-il pris ses désirs pour la réalité, mésestimant les problèmes d’intendance et les étendues inhospitalières qui se présentent à lui ? La vitesse a toujours été un facteur crucial dans l’exécution des plans de l’empereur, et aujourd’hui plus que jamais, elle est vitale. La terre brûle sous les pieds de la Grande Armée comme jamais auparavant. Il est impératif d’en découdre prestement. Et c’est exactement ce que l’ennemi avait prévu.

INTENDANCE CHAOTIQUE

Chernyshev et Nesselrode, deux espions russes, avaient appris à Paris que Napoléon comptait sur de grandes batailles et des victoires rapides, et avaient conscience que ce scénario se réaliserait si l’armée russe l’attaquait à la frontière. Les deux espions en avaient longuement discuté avec des officiers français qui » n’éprouvaient aucune sympathie pour le gouvernement actuel « , comme ils l’écrivent dans leurs rapports extrêmement secrets au tsar. Leurs sources françaises leur » ont conseillé de ne pas donner à Napoléon ce qu’il voulait, de le laisser pénétrer dans le pays et de veiller à ce que l’armée russe y garde par-devers elle de grandes réserves lui permettant de tenir la guerre pendant trois campagnes au moins « .

Les conseillers prussiens d’Alexandre Ier lui proposent dès lors une nouvelle stratégie, consistant à éviter les combats décisifs et à inciter les Français à s’enfoncer dans le pays où, espéraient-ils, ils seraient effrayés par la perspective d’une longue guerre d’épuisement. Quoi qu’il en soit, les deux parties sous-estiment gravement la volonté et la détermination de l’adversaire. Les Français s’englueront dans l’immensité du territoire russe et sous-estimeront la ténacité des soldats russes qui, malgré les raclées et les défaites, se révéleront très disciplinés et constants. De leur côté, les Russes n’ont pas prévu que Napoléon pousserait jusqu’à Moscou. C’est ainsi que la Grande Armée doit s’enfoncer toujours plus loin dans la Russie, à la recherche d’un ennemi invisible. Napoléon, frustré, poursuit les Russes alors que ses soldats tombent malades et que les provisions diminuent. Tout ce qui peut servir aux Français est brûlé ou détruit par les Cosaques russes.

Fin juillet, l’intendance est réduite au chaos. Napoléon donne clairement à comprendre que les soldats doivent saisir ce dont ils ont besoin. Les troupes boutent le feu aux maisons et aux granges, pour leur plaisir, sans se soucier un instant de ce que les vivres doivent servir non seulement aux propriétaires, mais aussi à leurs propres compagnons d’armes qui viendraient après eux. A présent, l’avancée française est flagrante, mais l’armée est totalement dissoute. Des régiments entiers se sont égarés, et il y a des milliers de retardataires. Et les Russes continuent à gagner du temps. Sans opposer de véritable résistance, ils livrent Smolensk aux Français après avoir eux-mêmes mis le feu à la ville.

LA BATAILLE DE MOSCOU

La situation est donc difficile pour les Français, d’autant que simultanément, Napoléon est aussi pris par la guerre en Espagne, où les Français sont lentement repoussés par l’armée anglo-espagnole emmenée par le duc de Wellington. Napoléon sait qu’il lui faut reprendre là-bas rapidement les rênes, sans quoi les Britanniques menaceraient le sud de la France. Et comment évoluerait dans ce cas la situation à Paris ? Il ne lui reste donc en Russie qu’une seule option : poursuivre sa marche. Dans cette campagne inhabituelle, de nombreux choix se présentent à lui, et il ne fera pas toujours les bons. Mais dans un cas, il voit juste : les Russes ne peuvent pas lui abandonner Moscou sans livrer bataille. C’est là que se déciderait l’issue de la guerre. Il reste deux mois avant l’hiver, les Français sont toujours les plus forts et ils se trouvent à 124 kilomètres à peine de Moscou. Les Russes ne pourraient pas manquer de se battre pour ce symbole national.

Pour la première fois sans doute, la qualité de la Grande Armée laisse à désirer. Les unités françaises ont perdu de nombreux effectifs ainsi qu’une bonne partie de leurs forces, et elles sont même à présent numériquement inférieures. Mais elles sont menées par Bonaparte. Puis vient le 7 septembre, la date à laquelle le général russe Koutouzov décide de combattre. Ce jour sera peut-être le plus coûteux de l’histoire mondiale. A Borodino, les Français et les Russes se livrent une bataille inouïe, plus terrible encore que le seraient tous les combats de la Première Guerre mondiale. Entre le point du jour et le coucher du soleil, 74 000 soldats perdront la vie, parmi lesquels pas moins de 71 généraux. Autant que si toutes les huit minutes, un avion de ligne s’écrasait sur une petite bourgade. Un général a décrit la bataille, appelée » bataille de la Moskova » par les Français, comme » la scène la plus effrayante » qu’il ait jamais vue. Après douze heures de combats acharnés, Napoléon doit constater que la victoire n’est pas acquise. Les Russes ont fui, mais il ne les a pas défaits.

Dans le camp adverse, la situation est plus dramatique encore. Koutouzov décide de laisser Moscou aux Français sans livrer bataille. Car une nouvelle bataille serait suicidaire. Mais son jugement est astucieux. » Napoléon est un raz-de-marée, et nous ne sommes pas assez forts pour l’endiguer « , estime-t-il. » Moscou est l’éponge qui l’absorbera. » Cette analyse scellera le destin de Bonaparte.

L’EMPEREUR HÉSITANT

L’armée française compte encore cent mille hommes, un sur trois est blessé, et tous sont affamés, assoiffés et exténués. Le 14 septembre, ils trouvent Moscou déserte et la pillent. Napoléon lui-même apparaît le lendemain matin dans la ville et établit son quartier général au Kremlin. Il apprend aussitôt que plusieurs quartiers sont en proie aux flammes. Le feu a été allumé par les unités d’élite russes. L’incendie s’étend à vue d’oeil, et le 16 septembre 1812 à quatre heures du matin, il menace même le Kremlin. Refusant d’admettre que l’incendie est l’effet d’un sabotage, Napoléon maintient qu’il est l’oeuvre de pillards et d’autres racailles. Car la vérité est trop effrayante.

Rétrospectivement, l’incendie semble avoir été l’événement catalyseur dont Alexandre avait besoin pour renverser la tendance. Le camp russe passe après quelques jours de l’abattement total à la détermination la plus tenace. Et bientôt, tous les Russes s’accorderont à penser que l’empereur français a détruit volontairement leur plus belle ville. Il fallait qu’il le paie ! A Saint-Pétersbourg, la propagande n’hésite pas et saisit l’incendie pour raviver le patriotisme de la population et des troupes, et pour les motiver à fournir de nouveaux efforts de guerre.

Dans la ville dévastée de Moscou, Napoléon semble ne pas comprendre qu’il est dans la gueule du loup. Jusqu’alors, les Français pensaient que la chute de Moscou ferait éclater à Saint-Pétersbourg une crise politique qui forcerait Alexandre à capituler. C’est loin d’être le cas ! Napoléon en est abasourdi. Il continue à rejeter la responsabilité de l’incendie sur des criminels dérangés et refuse toujours d’y voir le signal de l’intransigeance de son adversaire. Il ne réalise pas que les Russes lui en imputent la responsabilité, et que cela ne fait que renforcer leur unité et leur détermination. Cette accumulation de mauvaises conclusions a pour effet de prolonger excessivement la présence des Français à Moscou, et à mesure que le temps passe, la probabilité d’un retour en toute sécurité se réduit.

Jour après jour, Napoléon continue à réfléchir et à perdre du temps. Il n’y comprend rien. Pourquoi, à chaque victoire, semble-t-il s’éloigner un peu plus du but final ? Décidément, il faut qu’il entreprenne quelque chose.

L’EXPÉDITION VERS NULLE PART

Le soir du 18 octobre, entre les murs de Moscou, l’heure est à la fête. Les soldats se préparent à partir, mais ils veulent prendre du bon temps une dernière fois. Les femmes de petite vertu ne savent pas où donner de la tête. Les sous-officiers s’enveloppent dans des fourrures d’hermine et de martre et jurent fidélité à leurs amantes russes, chinoises, mongoles et indiennes. Dans la chaleur des maisons bourgeoises, dans l’intimité des alcôves et l’animation des auberges, les militaires s’envoient une dernière rasade de rhum jamaïcain et tirent une dernière bouffée de rose indienne de leur pipe d’ivoire. Mais la joie sera de courte durée. Dès après son départ, l’énorme convoi français est attaqué à plusieurs reprises, et l’inquiétude gagne ses rangs éparpillés.

Dans l’après-midi du 25 octobre, l’empereur convoque ses six maréchaux principaux dans le village de Gorodnia. Ils s’attablent dans une ferme et Napoléon leur pose le dilemme suivant : s’ils veulent poursuivre leur marche, ils devront de nouveau livrer bataille et perdront une nouvelle fois de nombreux hommes. La retraite n’est pas plus attrayante car elle impliquerait de repasser par le même chemin que celui emprunté six semaines plus tôt, de retraverser le territoire qu’ils ont pillé et dont les Russes ont détruit l’infrastructure. Napoléon finit par trancher en optant pour la voie de la prudence, contrairement à son habitude. Pour éviter Koutouzov, il décide de quitter la route du sud et de se rendre encore plus au sudouest. Si les Français se trouvent ainsi débarrassés – temporairement – du gros de l’armée russe, il leur faut cependant retraverser des régions dévastées sur des centaines de kilomètres. Ce plan est voué à l’échec, et Koutouzov s’en frotte les mains. Il est très surpris de constater quelques jours plus tard que, désormais, il n’est plus la proie mais le chasseur. Et que la véritable proie se dirige tout droit vers sa perte.

Sachant les Français très affaiblis, les Cosaques harcèlent en permanence les troupes en retraite, feignant de les attaquer la nuit, les empêchant de fermer l’oeil et sapant ainsi leur moral. Les fantassins français savent que la cavalerie, quasi réduite à néant, ne peut plus les protéger, et chaque jour, les Cosaques parviennent à encercler et à détruire de petites unités isolées ou de petits groupes de soldats retardataires. Une peur irrationnelle gagne de nombreux soldats et le simple cri de » Cosaques ! » suffit pour semer la panique dans les rangs. Seuls les grognards de la Garde Impériale gardent la tête froide.

Pour comble de malheur, les températures sont en nette baisse et la neige fait son apparition. Le chemin a entre-temps été labouré par des dizaines de milliers de pieds, de sabots et de roues et n’est plus qu’un champ de boue par temps humide et une patinoire lorsqu’il neige. Le peu de nourriture qui reste le long de la route a été rapidement dévoré et les moindres abris potentiels démantelés par des prédécesseurs à la recherche de bois de chauffage. Le chemin est encombré de chariots et de voitures abandonnées, de chevaux morts et de bagages délaissés. Le pire est que les colonnes suivantes se heurtent en permanence sur une masse qui peine à avancer. Or, l’hiver vient tout juste de commencer.

L’HIVER RUSSE

Napoléon atteint Smolensk de justesse, mais les températures sont en chute libre. La retraite est une course contre la montre. Et contre les poursuivants. Le 15 novembre 1812, l’empereur quitte la ville à la tête de sa Garde. A présent, il lui doit traverser deux fleuves difficiles : le Dniepr et, enfin, la Bérézina. Le jour, la température ne remonte pas au-delà des 25 degrés sous zéro. On ne peut qu’espérer qu’avec ce froid, des parties du fleuve soient gelées et que la glace soit suffisamment épaisse pour permettre le passage des milliers de soldats et de chevaux.

A présent, la Grande Armée est entièrement disloquée. Il n’est plus question de la moindre solidarité ; c’est chacun pour soi. Dans certaines parties de l’armée, toute forme de hiérarchie a disparu. Les officiers doivent parfois chasser leurs propres hommes qui, la nuit, viennent démonter la cabane qui sert d’abri à leurs supérieurs pour récupérer le bois à brûler. Les hommes se disputent le moindre bout de chiffon. Celui qui s’endort n’est pas certain de retrouver ses souliers ou son couvre-chef au réveil. Les mourants ne sont pas aidés mais au contraire dépouillés par leurs camarades désireux chacun de remporter les pièces les plus chaudes de leurs uniformes. Les soldats affamés sont prêts au pire pour trouver de la nourriture. Comme les cadavres des chevaux sont trop durcis par le gel pour être découpés, certains soldats s’en prennent aux chevaux vivants. Poursuivant les cavaliers, ils attendent un moment d’inattention de leur part pour trancher un bout de viande de la cuisse du cheval. Le froid est tel qu’en général, le cheval ne ressent guère la douleur et la blessure se cicatrise aussitôt. C’est ainsi que durant des jours, les animaux circulent avec les cuisses profondément entaillées.

LA BÉRÉZINA

A la mi-novembre, le piège se referme sur ce qui reste de la Grande Armée. Napoléon apprend que des troupes russes contrôlent le passage de la Bérézina. L’avant-garde de l’amiral Tchitchagov a conquis le pont vital sur la garnison polonaise que Napoléon y avait postée, et derrière lui, l’empereur sent le souffle chaud de son principal poursuivant, le maréchal Koutouzov. Le maréchal Wittgenstein arrive par le nord-ouest, et au sud, ce sont les armées de Tormasow et Tchitchagov qui avancent vers la Bérézina. Napoléon est pris en tenaille. Mais il est toujours Bonaparte, même lorsque sa dernière échappatoire est réduite en cendres. » Tout autre aurait été écrasé, écrira plus tard Caulaincourt. Mais l’Empereur se montra apte à résister à la calamité. Ces échecs ne le découragèrent pas. Au contraire. Ils mobilisèrent toute l’énergie que cette grande figure avait en elle. Il montra ce dont une bravoure impressionnante et une armée courageuse sont capables, même lorsque tout semble perdu. «

Napoléon semble en effet redevenu luimême, il reprend les choses en main et fait de nouveau preuve d’une grande perspicacité tactique. Il parvient ainsi à piéger l’armée de l’amiral Tchitchagov. L’empereur envoie quelques troupes vers le sud, le long de la rive, pour feindre de préparer la traversée de la Bérézina au sud de Borisov. Le subterfuge fonctionne. Sur la rive opposée, Tchitchagov se dirige lui aussi vers le sud, abandonnant la région de Borisov. En pleine nuit, Napoléon envoie ensuite le corps d’Oudinot parcourir douze kilomètres vers le nord, où des lanciers polonais ont découvert un gué près du village de Stoudienka.

A cet endroit, la profondeur de la rivière n’est que de deux mètres et sa largeur de vingt mètres, mais les rives sont irrégulières et marécageuses. Tandis que l’ennemi se dirige vers le sud, Napoléon ordonne aux pontonniers du général Eblé de construire en toute hâte deux ponts sous la surveillance des unités d’Oudinot. C’est une véritable course contre la montre.

Tandis que des centaines de sapeurs démontent les maisons en bois avoisinantes et abattent tous les arbres, d’autres soldats se pressent d’apporter le bois sur les rives. Alors qu’un courant lent mais puissant charrie autour d’eux de gros glaçons, les pontonniers d’Eblé restent à travailler dans l’eau sous le regard de milliers de soldats massés sur les rives..

Entre-temps, Napoléon passe sans cesse d’un régiment à l’autre. La nuit du 25 au 26 novembre 1812 sera l’une des plus cruciales jamais vécues par l’armée française. Les conditions climatiques leur jouent de nouveau des tours, comme l’écrit le capitaine Benthien : » Il se mit à geler et les rives se couvrirent de glace. » En dépit de toutes les difficultés, le premier pont est prêt dans les huit heures. Aussitôt, la Garde impériale est envoyée sur l’autre rive. Napoléon peut souffler. Dans les heures qui suivent, Stoudienka sera le nouveau point de rassemblement final de tout ce qui porte un uniforme français ou allié. Des milliers de soldats traversent la rivière, mais entre-temps, les Russes les ont rejoints. C’est alors que l’enfer éclate. Les Russes bombardent les fuyards avec des canons postés sur les collines. Les ponts s’effondrent en partie et sont aussitôt réparés. Dans la soirée du 27 novembre, la plus grande partie de l’armée a rejoint la rive sûre de la Bérézina. C’est une victoire stratégique phénoménale pour Napoléon, mais il la paie au prix fort. Personne ne connaît l’exact bilan humain des trois jours qu’a duré la traversée de la Bérézina. L’estimation la plus probable est de 25 000 soldats actifs, retardataires et civils.

DÉLIQUESCENCE MORALE

Dans la nuit du 29 novembre 1812, la température baisse encore un peu plus. Une tempête de neige éclate et les médecins de Napoléon prennent la mesure du temps qu’il fait : -30 degrés. L’épreuve d’endurance est loin d’être terminée. La plus grande partie des derniers stocks et matériels avait été laissée sur l’autre rive de la Bérézina, les souliers de la plupart des soldats étaient en pièces, les capotes en lambeaux. Hormis quelques dernières unités de la Garde, l’armée est en totale décomposition, sans la moindre forme de discipline. A bout de ressources, les soldats quittent les rangs et errent dans la campagne à la recherche de nourriture. Et c’est exactement ce qu’attendent les Cosaques, qui poursuivent les soldats déguenillés et isolés et les capturent par milliers. Le 5 décembre, par une température de – 37,5 degrés, Napoléon décide de jeter l’éponge. Il rentre à Paris et laisse l’armée au commandement de Murat. L’empereur a-t-il abandonné son armée ? Les historiens objectifs estiment que non. Il avait ramené ses soldats pratiquement jusqu’au Niémen, et il estimait à juste titre que ses généraux pouvaient se débrouiller sans lui. S’il restait dans cette région inhospitalière, il s’exposerait à un autre danger : certains alliés, comme les Allemands, pourraient être tentés de l’empêcher de rentrer en France à présent que sa position était affaiblie. Ou, comme il s’en ouvrit à Caulaincourt : » Dans les conditions actuelles, je ne peux garder mon emprise sur l’Europe que depuis les Tuileries. » Sans doute était-ce la meilleure décision.

Moins judicieuse a été celle de confier le commandement de l’armée à son beau-frère, le général Murat, qui n’arrive pas à y rétablir l’ordre. A Vilnius, pourtant assuré, il abandonne la position. Ce qui reste de l’armée s’écroule. C’est ainsi que se termine l’épopée tragique de la Grande Armée, la puissante armée impériale composée de soldats confiants qui, pendant l’été, avaient triomphalement traversé le Niémen. Il est impossible de connaître le bilan exact de la tragédie. Le 24 juin, quelque 600 000 militaires français avaient traversé le Niémen. Au Nouvel An, il n’en restait plus que 93 000. Les plus grandes pertes avaient en outre été subies dans les forces principales de Napoléon, chez Ney et Murat. Eux commandaient 450 000 soldats, dont 25 000 survivants hagards ont réussi à retourner au Niémen. Les armées de flancs connaîtraient un sort légèrement moins dramatique. Schwarzenberg, Macdonald, Augereau et Reynier réussiront ensemble à sortir de Russie près de 70 000 soldats actifs. Le détail de ces pertes demeure extrêmement difficile à recomposer. Suivant les différents modes de calcul utilisés par les historiens des pays concernés, les pertes françaises varient d’au moins 250 000 à 400 000 âmes. Seul un quart des victimes aurait perdu la vie au combat, le reste ayant succombé en chemin, en proie à la maladie et au froid. Plus de 50 000 hommes ont déserté.

Les Russes ont également subi d’importantes pertes, estimées à 300 000, dont 175 000 victimes tombées au combat. Les pertes étaient telles que le maréchal Koutouzov n’a pas osé en faire part à ses propres officiers. Des 97 000 hommes qu’il dirigeait quelques semaines avant la fin de l’année, il en restait moins de la moitié vers le Nouvel An. Mais la mission était accomplie. Le vieux maréchal était très fier mais n’en relativisait pas moins sa victoire. Il était le premier étonné d’avoir chassé Napoléon : » Si quelqu’un m’avait dit il y a deux ou trois ans que le sort me désignerait pour vaincre Napoléon, le géant qui menace toute l’Europe, je lui aurais sans doute craché dans la coupe. » Koutouzov avait la victoire humble, et à juste titre car en Russie, Napoléon avait été lui-même son plus grand ennemi.

LES ERREURS

Dès le premier jour, avant qu’un seul soldat français ait posé le pied sur le sol russe, l’empereur avait fait des erreurs qui compromettaient l’issue de la campagne. Tout d’abord, il était présomptueux de mener deux grandes campagnes de front. Napoléon aurait d’abord dû trouver une solution au problème espagnol avant de s’en prendre à l’énorme Russie. La guerre espagnole monopolisait deux cent mille de ses meilleurs soldats et l’empereur devait forcer ses alliés allemands à lui fournir des troupes pour la campagne de Russie. Sa dépendance à l’égard des soldats et officiers autrichiens et prussiens, qui étaient encore ses ennemis peu de temps auparavant, était sans conteste un élément qui affaiblissait la Grande Armée. Napoléon avait aussi commis une bourde politique en impliquant ces pays dans une guerre entamée pour forcer les sanctions économiques du Blocus continental, alors que ces sanctions étaient tout aussi mal perçues à Vienne et à Berlin qu’à Saint-Pétersbourg. S’y ajoutait le problème linguistique entre toutes ces nations participantes, compliquant encore une communication déjà rendue difficile par l’étendue du terrain. Et comment espérer aboutir à une bonne collaboration entre, par exemple, des troupes venues de Pologne et de Prusse, alors que de profondes dissensions opposaient ces pays ?

C’est aussi par orgueil qu’il avait sous-estimé le tsar Alexandre, qui n’était plus le jeune naïf qu’il avait rencontré à Tilsit. Ainsi, Napoléon n’avait pas prévu qu’Alexandre conclurait tout à coup un accord de paix avec la Turquie, ce qui lui permettait d’engager des dizaines de milliers de soldats supplémentaires face aux Français. Bonaparte les a trouvés sur sa route à la Bérézina, où Tchitchagov réussit presque à lui couper le pas. Le plus grand problème que Napoléon avait négligé avant le début de la campagne était celui de l’intendance. Certes, il y avait des provisions, mais elles arrivaient rarement à bonne destination. D’innombrables soldats français sont morts de faim parce qu’il n’y avait plus assez de chevaux pour acheminer les provisions dans l’énorme campagne russe dévastée.

Enfin, la Campagne de Russie était en réalité une expédition vers nulle part. Elle n’avait pas d’objectif clair. Au départ, Napoléon n’avait jamais eu l’intention d’aller jusqu’à Moscou, mais il n’avait pas davantage un autre objectif géographique précis. Il pensait qu’il suffirait de quelques batailles bien menées pour remporter une victoire éclatante. Ce manque de vision a instillé le doute et causé une perte de temps crucial, tant à Smolensk d’où il tarda à marcher sur Moscou, qu’à Moscou même, où il continua de penser qu’Alexandre avait certainement eu son compte. Mais l’erreur fatale, il la commet dès après son départ de Moscou. L’idée initiale, celle de retourner par la province fertile et encore intacte de Kaluga, était la bonne. L’armée y aurait trouvé de quoi se nourrir et atteindre Smolensk avec la plupart de ses chevaux, de ses effectifs et de ses canons. Mais il a suffi d’une seule confrontation avec Koutouzov à Maloyaroslavets, qu’il remporta qui plus est, pour lui faire changer d’avis et pour envoyer l’armée par la route occidentale, entièrement dévastée, où l’attendaient la neige et le froid. Cette seule erreur de raisonnement, commise dans une misérable cabane paysanne de Gorodnia, a scellé le destin de la Grande Armée, voire de l’Empire tout entier. Pas une fois, Koutouzov, le tsar Alexandre ni aucun autre dirigeant russe n’ont eu l’initiative en 1812. C’est Napoléon luimême qui, en Russie, a buté contre les limites de ses capacités.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici