Tendi Sherpa, guide de haute montagne: l’homme qui veut protéger l’Everest

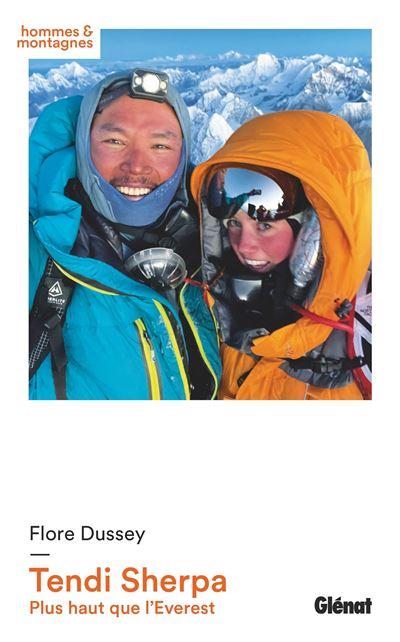

Le guide de haute montagne népalais était en Europe pour la sortie de sa biographie, Tendi Sherpa. Plus haut que l’Everest. Rencontre avec un alpiniste pour qui le respect pour la montagne prime sur les performances.

Il a beau avoir goûté à tous les climats, Tendi Sherpa a tout de même un peu froid lors de cette sortie autour du lac de Genève. Début mars, le guide de haute montagne népalais était en Europe pour la sortie de sa biographie, Tendi Sherpa. Plus haut que l’Everest (1). Sous la plume de son amie Flore Dussey, journaliste à la Radio télévision suisse (RTS), le quadragénaire y raconte son enfance de sherpa dans la vallée isolée du Khembalung, à neuf jours de marche et deux de bus de la capitale Katmandou. Il évoque aussi ses premiers pas de guide, à 13 ans, quand il se cache sous le siège d’un bus pour échapper à la vigilance du chef de l’expédition, puis qu’il négocie sa place pour un trek de près d’un mois. Avec 43 kilos sur le dos, huit à quinze heures par jour. «C’était tellement dur que je me suis promis que si je devenais guide de haute montagne, je ne donnerais jamais autant de charge au porteur et je n’en choisirais jamais de si jeune, rembobine-t-il. Lors de cette expédition, on n’a pas vraiment atteint de sommet, mais on croisait tous les jours des villages et des gens différents. Je passais pas mal de temps à pratiquer mon anglais avec les clients. Pour moi, c’était ça le sommet.»

Il ne faut pas empêcher les touristes de venir, mais il faut arrêter de se concentrer sur l’Everest.

Dans le livre, Tendi dévoile également comment il est devenu, quelques années plus tard, l’un des premiers Népalais à décrocher le diplôme de l’UIAGM (l’Union internationale des associations de guides de montagne). Il aborde ses 21 expériences sur des pics de plus de 8 000 mètres et souligne en gras son amour inconditionnel pour les montagnes. Dix jours après cette interview, il était d’ailleurs de retour sur l’Everest avec une cliente américaine. Pour «essayer» d’atteindre le point culminant. Parce que rien n’est plus important à ses yeux que de montrer le plus grand respect à la montagne avant de rentrer à la maison. Entier et auprès de ses deux filles.

Vous faite partie de l’ethnie des Sherpas, dont la culture est plutôt méconnue et souvent uniquement assimilée au métier de porteur…

Les Sherpas forment une ethnie paysanne de haute altitude et représente 1% de la population du Népal. Ils ont leur dialecte, leur costume, leur Nouvel An (NDLR: le Lhosar) et leur nourriture: le rikikur, un pancake de pomme de terre, très présente dans les sols montagneux. Cette culture est très proche de la tibétaine, à la différence que les Sherpas se sont beaucoup plus engagés dans l’alpinisme, surtout à partir des premières tentatives d’ascension de l’Everest dans les années 1920. A l’origine, «sherpa» n’est pas un métier (NDLR: il signifie «peuple de l’Est»), mais le mot a fini par entrer dans le langage commun car de nombreux membres de notre ethnie sont devenus porteurs. La première ascension réussie de l’Everest, en 1953 avec Sherpa Tensing, les a vraiment rendus populaires. Aujourd’hui, ils travaillent toujours comme porteurs en altitude, mais aussi en tant que guides de haute montagne.

Ils sortent même enfin de l’ombre depuis qu’un groupe d’alpinistes népalais a vaincu le K2, le deuxième plus haut sommet du monde, à l’hiver 2021!

Il existe deux sortes d’alpinistes. Ceux qui chassent constamment les records, comme les alpinistes qui ont atteint le K2, puis ceux qui travaillent tout le temps en montagne sans se soucier des chiffres, qui la considèrent comme sacrée, qui sont déjà si heureux de ce qu’elle leur a apporté et leur apporte encore qu’ils tiennent à laisser son esprit tranquille à certains moments. De nombreux sherpas partagent encore cette philosophie: ils travaillent pendant la saison puis rentrent tranquillement à la maison auprès de leur famille. Parce que derrière le gagne-pain, existe aussi un grand respect pour la montagne. Se concentrer sur des records de vitesse ou un nombre de sommets atteints, c’est assez nouveau dans la culture des Sherpas.

La gloire et les retombées financières de la course aux records amènent beaucoup d’observateurs à s’interroger sur la véracité des performances de certains. Qu’en pensez-vous?

On ne saura jamais réellement, d’autant que certaines crêtes et certains plateaux peuvent induire en erreur et qu’il s’agit parfois de différences de cinquante ou cent mètres. C’est aux alpinistes d’être suffisamment honnêtes pour le dire, mais ce n’est pas toujours facile. Vous savez, dans certains pays, ceux qui atteignent les plus hauts sommets reçoivent parfois de l’argent ou un poste au sein du gouvernement. Ça peut pousser certains à aller toujours plus loin, toujours plus vite. Récemment, le Népalo-Britannique Nirmal Purja (NDLR: sponsorisé par Red Bull) a réussi à gravir les quatorze sommets de 8 000 mètres du monde en sept mois alors que le précédent record était de sept ans et onze mois. Il faut malgré tout remettre les éléments dans leur contexte: ceux qui ont réussi ces exploits au XXe siècle ont tous marché depuis le point zéro jusqu’au camp de base et enfin le sommet avant de redescendre à pied jusqu’au bout. Aujourd’hui, ceux qui établissent les records de vitesse sont transportés en hélicoptère d’un camp de base à l’autre. Ça rend la performance moins étonnante (rires).

Avant d’entamer une ascension, de nombreux sherpas prient et rendent hommage à la montagne au cours d’une cérémonie.

Pour les Sherpas, la montagne est une déesse protectrice. Connecter son esprit au sien fait partie des plus anciennes traditions de l’alpinisme himalayen. On dit que la montagne préserve autant nos villages des mauvaises énergies qu’elle nous apporte de l’eau pour l’agriculture. Elle est présente dans nos méditations et nos prières et la cérémonie Puja, que l’on célèbre à chaque fois, a pour but de lui demander la permission de monter, ainsi que toute sa protection. Que ce soit dans le Valais suisse, dans les Alpes ou l’Himalaya, il faut toujours avoir une connexion spirituelle avec la montagne.

Vous parlez de méditation. Elle semble occuper une place nécessaire, voire indispensable, pour l’équilibre des sherpas et guides durant les ascensions.

La méditation permet de rester calme et tranquille malgré la douleur. Elle aide à se concentrer uniquement sur le moment présent et à créer des vibrations positives. Certains pratiquent aussi l’emptiness, une «philosophie du vide» tibétaine qui consiste à se convaincre que ce qu’on vit n’existe pas, qu’il s’agit d’une sorte de rêve. En journée, ça ne fonctionne pas toujours tant la charge peut être lourde pour le porteur, mais le soir, une fois le camp établi, ça aide énormément à tenir le coup.

Quand on travaille en montagne, on fait régulièrement face à la mort. L’alpiniste a-t-il un rapport différent au trépas?

L’idée est d’atteindre le sommet puis de rentrer sain et sauf à la maison. Mais il faut aussi anticiper l’éventualité que ça n’arrive pas. On s’y prépare. Dès ma première ascension de l’Everest, en 2003, j’ai croisé un corps sans vie dont on ne pouvait distinguer le visage tant il était décomposé. L’année suivante, il y en avait d’autres, et ainsi de suite. Au-delà de la tristesse que cette vision procure, c’est une façon de rappeler à l’alpiniste de faire attention. C’est une forme d’alerte: ça pourrait très bien nous arriver aussi. Personne, pas même le meilleur alpiniste en pleine forme, n’est à l’abri d’un problème de santé, d’une crise cardiaque à 8 000 mètres d’altitude. C’est l’une des pires expériences à vivre, mais quand ça arrive, il faut continuer, il n’y a pas d’autre solution. La mort vient souvent à l’esprit du guide. On peut avoir du respect pour la montagne et la conviction qu’elle nous protégera toujours, il est impossible de dépendre uniquement d’elle et de faire n’importe quoi. Il y a deux façons de se comporter. Soit on a des compétences, de l’expérience et on est toujours content de ce que l’on vit même si on n’atteint pas le sommet. Soit on est tellement focalisé sur la performance et le fait d’atteindre le point culminant que l’on avance à tout prix, même si on n’apprécie pas spécialement la montée ou que les conditions ne sont pas bonnes. C’est la mauvaise option: il faut toujours écouter la montagne. Si elle fait savoir que ce n’est pas le bon moment, il faut prendre les décisions en conséquence.

Comment écoute-t-on la montagne?

En fermant les yeux, en regardant les nuages et, bien sûr, en se fiant aux technologies, qui permettent de distinguer très clairement les changements météorologiques en cours. Dès qu’il est question de mauvais temps, il ne faut prendre aucun risque, c’est un message de la montagne. Il est de plus en plus fréquent d’entendre des grimpeurs jouer les durs: «Je suis obligé de le faire», «Abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire»… Il faut changer cette manière de penser. En montagne, ça ne fonctionne pas comme ça: s’il fait menaçant, on patiente quelque jours pour que les conditions s’améliorent. Il y a toujours une deuxième chance. Sauf si on se met soi-même en danger.

Il existe deux sortes d’alpinistes. Ceux qui chassent constamment les records et ceux qui considèrent la montagne comme sacrée.

Un article du Daily Telegraph défendait récemment le tourisme de masse au Népal, notamment lié aux ascensions de l’Everest, qui aurait un effet économique bénéfique pour le pays. Est-il impossible de s’en passer?

Le tourisme a contribué à faire grimper l’espérance de vie de 32 à 80 ans dans certaines régions du pays, mais dans le même temps, l’Everest est devenu une montagne à embouteillages. Depuis une vingtaine d’années, ceux qui n’ont ni les compétences ni l’expérience de haute montagne sont nombreux à s’y aventurer. Il y a de plus en plus d’agences qui sentent le business et organisent des expéditions en acceptant n’importe qui sans demander d’acquis au préalable. A partir du moment où il est possible de négocier le prix avec une compagnie, c’est mauvais signe: cela peut signifier qu’elle a embauché des personnes qui ne sont même pas guides. Il faut forcer le gouvernement népalais à limiter les permis d’ascension, à passer de quatre cents à deux cents par an (NDLR: actuellement, il est possible d’en obtenir un en déboursant environ 10 000 euros). Ensuite, il faut exiger que le client ait l’expérience de la montagne, qu’il ait au moins fait un «8 000» avant de s’attaquer à l’Everest. C’est uniquement une question de sécurité. Parce qu’un novice qui grimpe directement presque 9 000 mètres a beaucoup de chances d’échouer: il perdra de l’argent et s’exposera à des dangers tels que l’épuisement et le manque d’oxygène. Il risque donc la mort. Commencer par un 8 000 mètres coûte beaucoup moins cher et permet d’apprendre à gérer le matériel, à consommer de la nourriture lyophilisée, à s’adapter à l’altitude… Au bout d’un mois sur la montagne, le client saura si ça lui plaît et, surtout, s’il est capable d’en faire plus. Il ne faut pas empêcher les touristes de venir, mais il faut arrêter de se concentrer sur l’Everest: le Népal compte des centaines d’autres magnifiques sommets de 6 000 mètres et plus. Pour créer de nouvelles opportunités de travail et soutenir l’économie partout dans le pays, il faut développer les infrastructures de ces autres régions montagneuses pour y attirer et y accueillir convenablement des trekkeurs.

Vous militez énormément pour améliorer les conditions de travail des guides de montagne, souvent mal payés et parfois même privés de sécurité sociale.

De plus en plus d’agences font jouer la concurrence en baissant leurs prix de façon spectaculaire. Ça ne se répercute pas sur le profit de l’entreprise, mais soit sur le salaire des guides, soit sur le choix d’enrôler des gens sans expérience qui acceptent des bas salaires parfois perçus après seulement trois ou quatre ans! Le gouvernement doit à la fois fixer un cachet standard pour les guides et les sherpas d’altitude et contrôler si l’agence est capable de mener à bien les expéditions qu’elle propose. De nombreuses formations internationales de qualité permettent d’instruire des guides. Au Népal, septante guides sont certifiés par l’UIAGM, soit la plus haute formation de guide de haute montagne. Mais parmi ceux-là, seuls une quarantaine sont actifs sur des pics de 8 000 mètres ou plus, les autres sont trop vieux ou travaillent sur des sommets moins élevés. Conséquence directe: une grande part des cinq cents à six cents sherpas d’altitude revendiquent un statut de guide de haute montagne auprès du gouvernement… alors qu’ils n’en ont ni l’entraînement ni la formation. C’est très inquiétant, parce que cela peut mettre des vies en danger. Le manque d’expérience et de technique des sherpas se fait chaque année ressentir en montagne.

A 19 ans, vous avez participé à votre premier projet de nettoyage de l’Everest en ramenant deux tonnes de déchets. Les habitudes ont-elles évolué depuis?

Parfois, le guide travaille comme un policier de montagne qui surveille ce qui se passe. J’ai déjà dû redescendre plusieurs fois les déchets d’autres expéditions qui ne pouvaient ou ne voulaient pas s’en charger. Le plus haut camp de base est le plus problématique parce qu’il est tellement haut que certains ne parviennent plus à faire l’effort de transporter des tentes ou des bouteilles d’oxygène. Quelquefois, les sherpas laissent le matériel en dépôt en pensant remonter quelques jours plus tard pour le récupérer. A cause de l’altitude et de la météo, c’est pourtant parfois impossible pendant une longue durée, puis ça devient trop dangereux à l’arrivée de la mousson. Lorsqu’ils reviennent l’année suivante, il ne reste plus qu’un gros tas d’ordures. Les clients ne sont pas assez éduqués à prendre uniquement les choses indispensables, à savoir moins de plastique et surtout moins de nourriture, parce que là-haut, à cause du manque d’oxygène, on n’a pas la force d’ingérer beaucoup plus que de la soupe. Heureusement, la règle est devenue plus stricte: depuis deux ans, le gouvernement organise des campagnes pour nettoyer tous les «8 000» du pays et une équipe de militaires accompagne des sherpas d’altitude aux camps de base pour y gérer les détritus. Il y a un contrôle quotidien des lieux de passage et, en cas d’abandon, les autorités gardent la caution placée par les clients concernés avant le départ pour financer le transport des déchets.

Les guides de haute montagne doivent-ils endosser le rôle de lanceurs d’alerte du changement climatique?

Le col Sud, le glacier le plus élevé du mont Everest, a perdu 55 mètres de glace en 25 ans ; la cascade de glace de Khumbu n’arrête plus de fondre ; les risques d’avalanche et d’assèchement des sources sont toujours plus fréquents ; chaque année, il y a moins de glace et plus d’eau qui s’écoule du glacier… Beaucoup pensent qu’à partir de 5 000 ou 6 000 mètres d’altitude, la glace fond moins ou moins vite. C’est malheureusement faux, notamment en été, quand il fait vraiment chaud. S’il ne neige pas durant l’hiver et qu’il fait pluvieux pendant la mousson, cela peut provoquer des glissements de terrain et des avalanches destructeurs pour la faune et l’agriculture en montagne. Une autre conséquence de la fonte des glaces est la formation de nombreux petits lacs qui risquent, un jour, de faire céder les barrages naturels qui les retiennent et de menacer les populations vivant en contrebas. Actuellement, le Népal compte plus de 240 barrages, dont 46 peuvent rompre à tout moment. Le gouvernement en crée de nouveaux plus solides tout en extrayant l’eau, mais si une avalanche ou une chute de glace touche le lac, ça peut exploser avec la pression et tuer des centaines de personnes.

Vous êtes vice-président de Moving Mountains Trust, une ONG d’aide aux communautés défavorisées, et vous avez créé la Tendi Sherpa Foundation, qui construit des écoles et des moyens de transport sûrs dans les zones rurales du Népal. La voie doit être indiquée par les acteurs de terrain?

Tout à fait. La Tendi Sherpa Foundation aide les enfants devenus orphelins après la disparition de leur père guide ou sherpa durant une expédition. La communauté montagnarde de l’Himalaya étant très petite, tout le monde se connaît très bien et imagine facilement les difficultés et les graves problèmes financiers que peut rencontrer une famille après un décès, les enfants étant souvent contraints de quitter l’école pour aider leur maman. J’estime aussi que les guides ont un rôle à jouer dans la protection de l’environnement. Personnellement, j’envisage d’arrêter dans quelques années mon activité d’accompagnement. Près de trente ans à porter et guider, c’est beaucoup de pression sur le dos et dans la tête, c’est un métier très dur. Une bonne reconversion consisterait à observer les évolutions naturelles pour préserver les populations des dangers. La communication du gouvernement ne va pas toujours jusqu’aux petits villages les plus isolés et vice versa: si certains patelins venaient à être ensevelis par une avalanche ou l’explosion d’une nappe d’eau, je suis sûr qu’il faudrait un mois pour que le gouvernement soit mis au courant. Un guide peut jouer le rôle d’intermédiaire et d’informateur. Par exemple, on sait qu’il est vital de ne pas rester trop proche d’une rivière au risque de se faire emporter, mais dans le même temps, les gens ont évidemment besoin d’eau. Comme il connaît le terrain, le guide peut à la fois indiquer aux populations où s’installer tout en motivant le gouvernement à trouver d’autres sources d’eau.

(1) Tendi Sherpa. Plus haut que l’Everest,par Flore Dussey, Glénat Livres, 232 p.

Bio express

1983

Naissance à Saisima.

2004

Part en Suisse pour apprendre le français. Il parle aussi sherpa, anglais, espagnol, japonais, tibétain, hindou et népalais.

2009

Sauve la vie de Gavin Bate, fondateur de Moving Mountains Trust, victime d’un œdème pulmonaire en montagne.

2021

Son ascension de l’Everest avec la star argentine de telenovela Facundo Arana fait l’objet d’un documentaire servant de contrepoint aux expéditions commerciales.

2023

Sortie de la biographie Tendi Sherpa. Plus haut que l’Everest.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici