Pourquoi on ne nous aime pas, nous Occidentaux: en Amérique latine, la défiance envers les Etats- Unis

Le souvenir du soutien intéressé du gouvernement américain aux forces conservatrices de son pré carré se heurte à l’essor des gouvernements de gauche.

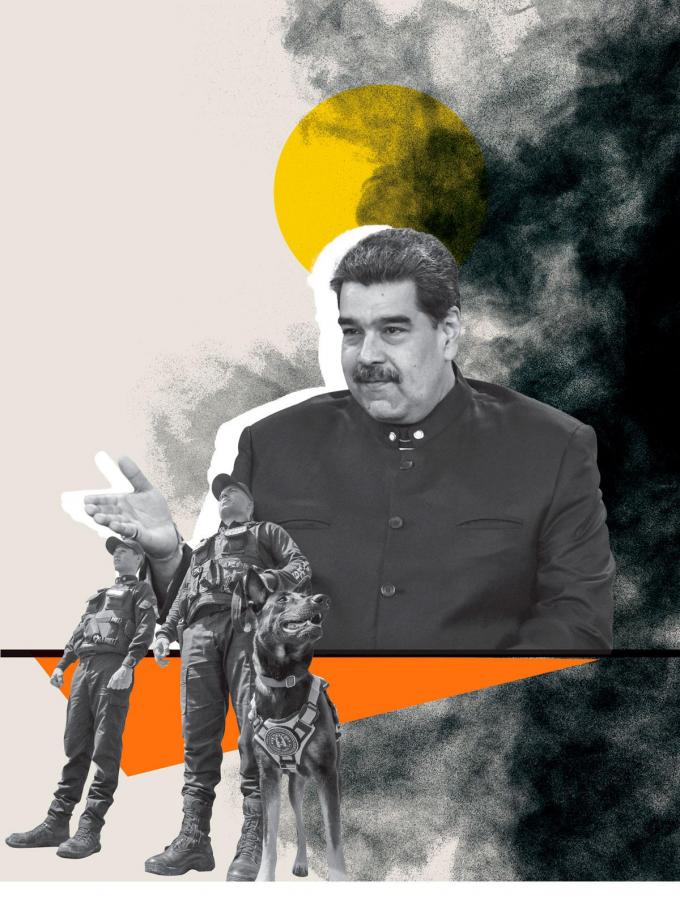

En comparaison avec l’Asie ou l’Afrique, l’Amérique latine n’apparaît pas comme une partie du monde où proliférerait une des principales vagues de l’antioccidentalisme contemporain. Hormis quelques bastions «révolutionnaires» qui s’y adonnent avec une vigueur mécanique (le Venezuela de Nicolás Maduro, le Cuba de Miguel Díaz-Canel, héritier de Fidel Castro, et le Nicaragua de Daniel Ortega), elle compte d’ailleurs une majorité de pays acquis à la démocratie à l’occidentale, même si le fonctionnement de celle-ci peut, à l’occasion, être sujet à caution. L’antiaméricanisme est, en revanche, mieux partagé parmi les 32 Etats indépendants de la zone (Antilles comprises). Il est vrai que considérer le sud du continent comme leur pré carré n’a pas aidé les Etats-Unis à soigner leur image de marque, de Mexico à Punta Arenas, au Chili. Du nom du cinquième président américain, la théorie Monroe visait à prémunir le nouvel Etat contre toute intervention, à l’époque, depuis l’ouest de l’Europe, dans les affaires de tout le continent. Elle vise en particulier, depuis quelques décennies, la Russie (un temps l’URSS) et la Chine.

Les pays d’Amérique latine souhaitent avant tout l’émergence d’un monde multipolaire.

«Le rôle historique des Etats-Unis dans la région est vu d’un très mauvais œil. C’est d’eux dont il est fait le procès, analyse François Polet, chargé d’étude au Centre tricontinental (Cetri), à Louvain-la-Neuve. L’hégémonie états-unienne est d’autant plus fustigée que des formations politiques de gauche et des gouvernements progressistes sont arrivés au pouvoir dans plusieurs Etats de la région, en une première vague au début des années 2000, en une deuxième aujourd’hui. Ces dirigeants considèrent que les Etats-Unis, par l’intermédiaire de la CIA, ont toujours joué le jeu des forces conservatrices et autoritaires pour s’assurer une mainmise sur les ressources naturelles du sous-continent.» Exemple parmi les plus illustres, le coup d’Etat, appuyé par l’agence améri- caine de renseignement, commis le 11 septembre 1973 contre le président démocratiquement élu Salvador Allende. C’est dans un Chili dirigé par le président de gauche Gabriel Boric que sera commémoré dans un mois le cinquantième anniversaire du putsch qui ouvrit la voie à seize ans de dictature d’Augusto Pinochet.

Au-delà des clivages politiques

La critique de l’hégémonisme américain n’est pas nouvelle, transcende les familles politiques, et est aussi alimentée par la prééminence occidentale sur le système économique mondial. «Au milieu des années 1990, le président brésilien Fernando Henrique Cardoso (NDLR: au pouvoir de 1995 à 2003), alors qu’il était pro-occidental, manifestait déjà sa désapprobation des déséquilibres notamment commerciaux au sein du système mondial», rappelle François Polet. A la fin des années 2010, des gouvernements de droite, notamment ceux de Jair Bolsonaro au Brésil et de Luis Alberto Lacalle Pou en Uruguay, ont, eux aussi, refusé de se plier aux injonctions de Donald Trump qui leur demandaient d’exclure la société Huawei de leurs appels d’offres pour la fourniture des réseaux de cinquième génération de téléphonie mobile, au nom de la lutte contre l’entrisme économique de la Chine. «Tandis qu’un nouveau Sud émerge et remplace ce qui était autrefois appelé le tiers-monde, l’idée selon laquelle l’ordre international dominé par l’Occident ne répond plus aux besoins sécuritaires, aux enjeux de viabilité alimentaire ou financière et aux menaces internationales, comme le changement climatique, auxquels doivent faire face ces pays se répand», soulignent les professeurs Carlos Fortin et Jorge Heine ainsi que l’ancien ministre chilien de l’Economie Carlos Ominami, dans un texte publié dans l’édition été 2023 de LaRevue internationale et stratégique.

«L’insatisfaction à l’égard des Etats-Unis est présente depuis longtemps, décrypte François Polet. Mais elle a augmenté. Aujourd’hui, les pays latino-américains estiment de plus en plus avoir les moyens économiques et diplomatiques de remettre en question ces inégalités. En Afrique, l’alternative [à la domination occidentale] est dans une large mesure externe au continent, via notamment la Chine ou la Russie. En Amérique latine, des pays acquièrent un poids économique propre de plus en plus important et revendiquent d’avoir leur mot à dire sur les grands dossiers internationaux. A ce titre, des Etats comme le Brésil, le Mexique et l’Argentine aspirent à être reconnus dans les enceintes internationales comme des puissances au même titre que les pays occidentaux. Leur objectif est de réformer le système international.»

Un non-alignement actif

Carlos Fortin, Jorge Heine et Carlos Ominami évoquent pour leur part un non-alignement actif qui n’est pas synonyme de neutralité. «En tant que nouveau concept de politique étrangère, le non-alignement actif ne relève pas d’un refus de prendre position, mais bien d’une prise de position consistant à s’opposer à un alignement automatique et systématique avec une des grandes puissances. Dans cette approche, les gouvernements placent leurs intérêts nationaux au premier plan avant ceux des puissances étrangères.»

Si on analyse les votes des trois résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies en 2022 questionnant l’agression russe en Ukraine, on observe qu’aucun pays d’Amérique latine n’a pris complètement le parti de Moscou, hormis le Nicaragua lors du vote sur le texte condamnant, le 12 octobre, l’annexion des nouveaux territoires ukrainiens occupés. Managua s’est abstenu au moment des votes des deux premières (le 2 mars, condamnation de l’invasion, le 24 mars, demande d’arrêt immédiat des hostilités). La Bolivie et Cuba se sont abstenus lors des trois votes ; le Venezuela n’a participé à aucun ; le Salvador soit s’est abstenu, soit a privilégié la politique de la chaise vide. Une écrasante majorité de pays latino-américains a donc opté pour un positionnement pro-ukrainien sans pour autant appliquer les sanctions recommandées par les pays occidentaux.

C’est une chance pour l’alliance des Brics, le Brésil n’est pas du tout sur la rhétorique du clash des civilisations.

Pas de «clash des civilisations»

«Parler en Amérique latine d’antioccidentalisme de manière générale est excessif. En revanche, l’antiaméricanisme est une réalité, fait remarquer le chargé d’étude du Centre tricontinental. Ces pays souhaitent avant tout l’émergence d’un monde multipolaire, au sein duquel les institutions internationales seraient davantage représentatives des nouveaux équilibres. Ils veulent changer les rapports politiques et économiques à l’échelle mondiale mais ils sont moins, voire pas du tout, sur le registre de la guerre des civilisations.» François Polet en prend pour preuve l’attitude du président brésilien Lula. «Il peut se montrer très sévère à l’égard de l’Occident et des Etats-Unis sur les aspects politiques et économiques alors que sa formation politique, le Parti des travailleurs, est très en pointe sur la défense des minorités sexuelles. C’est une chance pour l’alliance des Brics (NDLR: Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), le Brésil n’est pas du tout sur cette rhétorique du clash des civilisations. Sa position contrebalance un effet de polarisation désastreux.»

Cet antiaméricanisme prononcé amène-t-il les dirigeants latino-américains à distinguer les Etats-Unis et l’Europe dans leur contestation de l’ordre international actuel ébranlé par la montée en puissance de la Chine? Ce n’est pas gagné. «L’anti-impérialisme de gauche en Amérique latine n’épargne pas complètement l’Europe dans le sens où elle est perçue comme ayant contribué à l’unipolarité américaine, notamment à travers l’Otan, une manifestation parmi d’autres des asymétries de l’ordre international que les pays d’Amérique du Sud ne supportent plus, juge François Polet. L’autonomie stratégique européenne, par exemple, contribuerait à gratifier les pays européens d’un profil de partenaires plus acceptables pour les pays d’Amérique latine.» Si les Etats-Unis et le fantôme de James Monroe y consentent…

«Le gouvernement des Etats-Unis ne veut pas la paix»

Principal détracteur contemporain en Amérique latine de la politique des Etats-Unis, le président vénézuélien Nicolás Maduro perpétue l’idéologie de son prédécesseur, Hugo Chávez, à la tête du pays de 1999 à 2013. Le discours de celui-ci devant l’Assemblée générale des Nations unies, le 20 septembre 2006, est resté célèbre pour sa virulence. Il y présentait son homologue américain, George W. Bush, comme «le diable».

Le reste du propos était une dénonciation cinglante de la politique étrangère de Washington, trois ans après la guerre en Irak. «Le gouvernement des Etats-Unis ne veut pas la paix. Il veut perpétuer son système d’exploitation, de pillage, d’hégémonie par la guerre. Il veut la paix? Mais que se passe-t-il en Irak? Que se passe-t-il au Liban? En Palestine? Que se passe-t-il? Que s’est-il passé ces cent dernières années en Amérique latine et dans le monde? Et à présent, il menace le Venezuela, [il profère] de nouvelles menaces contre le Venezuela, contre l’Iran.»

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici