Néolibéralisme, mondialisation, intégrismes, écologie… Pourquoi les années 1980 ont tout déclenché

On pensait les eighties inutiles ou vulgaires. On les découvre aujourd’hui avant-gardistes, créatives et à la source de réalités qui conditionnent notre quotidien en 2018. De le mondialisation libérale au retour de l’identitaire et du religieux en passant par le sacre de l’individu et la conscience écologique, on leur doit tout !

La décennie 1980 fut longtemps boudée. Délaissée. Méprisée. Considérée comme vulgaire ou inutile. Dans une vague de nostalgie, la voici soudain devenue » tendance « , considérée comme le » summum de la coolitude » par une jeunesse qui organise des soirées à thème sur la musique de ces années-là. Ou explorée dans tous les recoins de sa culture » mainstream » par des responsables culturels qui lui consacrent une exposition à la gare des Guillemins, à Liège (voir encadré). Avec le recul, bien des experts considèrent, en outre, que cette décennie constitue un moment clé de l’histoire contemporaine. Un basculement dont les effets, plus de trente ans après, ont provoqué de profondes mutations dans nos sociétés. Néolibéralisme, mondialisation, individualisme exacerbé ou retour de l’identitaire et du religieux ont façonné notre quotidien dès les années 1980. Pour le meilleur ou pour le pire.

Un tournant : « Tout y prend sa source ! »

» Les années 1980 sont bien plus révolutionnaires que les années 1960, généralement considérées comme celles qui ont tout fait exploser « , estime Bertrand Dicale, auteur des Années 1980 pour les nuls (éd. First). Chroniqueur sur la radio France Info et spécialiste des cultures populaires, il se souvient de sa jeunesse : » Au début de cette décennie, j’avais 17 ans. Nous avions le sentiment que tout était plié, que les héros étaient à jamais les grands-pères, les parents, les grands frères… Notre génération avait de vrais complexes. C’est paradoxal, parce qu’au-delà de ce sentiment que tout avait déjà été fait, tout était en réalité en train de se faire. Quand on relit la presse de l’époque, on n’a pas l’impression que les gens vivaient des révolutions alors qu’elles étaient nombreuses, engendrant des modifications radicales de nos comportements. A posteriori, on se rend compte que ce sont des lames de fond, dont les effets se font ressentir jusqu’à nos jours. »

Des lames de fond, dont les effets se font ressentir jusqu’à nos jours.

Notre quotidien de 2018 trouverait, dans bien des domaines, sa source trente années auparavant. En 2006, déjà, l’historien des idées François Cusset, professeur à l’université de Nanterre, résumait cette conviction dans un livre au regard plutôt négatif sous-titré… Le Grand Cauchemar des années 1980 (éd. La Découverte) : » On regarde aujourd’hui cette décennie comme une tragi-comédie en Technicolor, bric-à-brac d’objets fantasques et de slogans exotiques sans rapport réel avec notre aujourd’hui. Alors qu’au contraire tout y prend sa source. Ce présent qui est le nôtre naissait exactement à l’orée des années 1980 – parce qu’elles ont vu s’effacer la France d’hier, celle des paysans et des conscrits, de la bourgeoisie de naissance et des fidélités partisanes, et du vieux capitalisme de croissance et de production. »

Ce constat, fruit d’un bouleversement mondial, vaut pour la Belgique comme pour la France et pour toute l’Europe de l’Ouest. Cette décennie est celle où le monde se transforme en profondeur, tant sur le plan géopolitique que dans ses valeurs profondes. » Les années 1980 sont effectivement décisives, acquiesce Jean Faniel, directeur du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp). Dans tous les pays occidentaux, une forme de pensée unique s’impose, qui coïncide sur le plan politique avec le gros effondrement des partis communistes. Les partis socialistes font pour leur part le deuil de certaines revendications sociales qui fondaient leur identité. C’est le moment de l’acceptation générale de l’économie de marché, que l’on dit désormais se contenter de réguler. C’est un tournant idéologique majeur. »

L’événement principal de la décennie sur le plan de la politique internationale survient à sa fin, en 1989 : la chute du mur de Berlin. » C’est le paroxysme, qui scelle la fin du communisme, relève Tanguy de Wilde d’Estmael, professeur de politique internationale à l’UCL. Mais ce moment majeur est le dernier domino qui tombe après une succession d’événements qui s’enchaînent tout au long de la décennie : l’arrivée de Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis, le 4 novembre 1980 ; les mouvements de libération en Europe de l’Est, qui débutent en Pologne avec le soutien du pape Jean-Paul II, et la passation de pouvoir de la géroncratie soviétique à Mikhaïl Gorbatchev, en 1985. »

C’est Gorbatchev qui fait tout basculer. » Il fait un virage à 180 degrés de la politique menée en URSS, pas seulement en restructurant son économie ou en prônant la transparence, mais aussi en disant la vérité sur l’état du pays, prolonge Tanguy de Wilde d’Estmael. Lorsqu’on entame de telles réformes, on suscite deux types de réactions : certains veulent aller plus vite et plus loin, d’autres veulent protéger leurs acquis. » Le bloc de l’Est s’effondre brutalement à l’issue de cette décennie empreinte d’un subtil mélange de pressions militaires – la » guerre des étoiles « , à l’initiative de Reagan – et de dialogue – avec l’accord de 1987 sur la réduction des missiles nucléaires de moyenne portée. » C’est le triomphe de la doctrine Harmel (NDLR : du nom de l’ancien ministre belge des Affaires étrangères, Pierre Harmel), qui prônait un mélange de dissuasion militaire crédible et de dialogue politique constructif « , complète le professeur de l’UCL.

Le philosophe américain Francis Fukuyama développera, après la fin de cette guerre froide, le concept de la » fin de l’histoire « . Or, c’est plutôt le début d’une nouvelle histoire qui s’écrit… » En 1989, on vit un moment d’espoir total qui sera de courte durée, conclut le spécialiste des relations internationales. Très vite, les tensions internationales reprennent avec la guerre du Golfe, l’explosion de la Yougoslavie ou les conflits du Caucase. »

Économie : « Tout devient marché ! »

Avec la victoire de l’économie de marché, un libéralisme détaché de toute contrainte régulatrice s’impose dans le monde entier. » J’ai longtemps cru que les années 1970 étaient les années de basculement, mais avec le recul, je me suis rendu compte qu’elles étaient assez vides, marquées par un renoncement aux idées de 1968, constate Bruno Colmant, professeur d’économie à l’ULB et à l’UCL. Les années 1980, en revanche, sont cruciales. Elles débutent déjà en 1976, avec la mort de Mao – suite à laquelle Deng Xiaoping introduit le « socialisme de marché » – et se terminent vraiment avec la chute du mur de Berlin, en 1989. Au milieu, la révolution néolibérale Thatcher-Reagan ! Ce sont les années de renversement du temps. Jusque-là, nous avions vécu dans le monde d’après-guerre, avec son contrat social. Dans les années 1980, le modèle anglo-saxon s’impose. Tout devient marché : des capitaux, de l’emploi… Nous basculons dans un monde protestant où la valeur ne se situe plus dans le passé ni dans le présent, mais repose sur ce qu’elle sera dans le futur. Car un marché, c’est une salle d’échanges où l’on entre et où l’on sort. En un mot : où l’on spécule. »

Durant ces années, les études d’économie connaissent forcément un vif succès, tant elles paraissent être la source d’un argent facilement gagné. La vision américaine, qui s’est imposée en Europe de l’Ouest après la Seconde Guerre mondiale par l’intermédiaire du plan Marshall, triomphe définitivement dans ces auditoires bondés. » On peut situer le tournant néolibéral dans les années 1980, même s’il s’amorce déjà dans les années 1970, approuve Jean Faniel. L’élection de Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis en 1980 est un moment fondamental. La nomination de Laurent Fabius au ministère français des Finances, le 27 mars de la même année, est un autre marqueur de cette évolution. Mais il faut rappeler que Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir en Grande-Bretagne avant cela, en 1979. Et le marqueur du début du néolibéralisme se situe encore avant, en Nouvelle-Zélande et dans le Chili de Pinochet. »

Profondément marqué par ces années, Bruno Colmant les a enseignées et traduites sur le plan politique en tant que chef de cabinet du ministre des Finances Didier Reynders (MR), durant les années 1990, portant notamment sur les fonts baptismaux les très controversés intérêts notionnels. Avant d’effectuer un virage idéologique, après les désastres provoqués par la crise financière de 2007-2008. » Si on m’avait dit, il y a quelques années, que le néolibéralisme de Reagan et Thatcher était une révolution majeure, j’aurais hésité avant de répondre positivement, déclare-t-il. Aujourd’hui, j’en suis convaincu. Avant, nous avions un capitalisme rhénan, plutôt stabilisateur, avec un contrat social et un Etat stratège, attentif à l’intérêt général. Depuis, l’Etat s’est engouffré dans le marché et la recherche de l’intérêt individuel a dominé, négligeant la dimension collective. Cette évolution a, in fine, été concrétisée dans le Consensus de Washington, en 1990, qui impose au monde entier cette idéologie politique néolibérale. Sans aucun vote : c’est le fruit d’une négociation entre Trésor américain, FMI et Banque mondiale. »

Le renversement des valeurs auquel on assiste n’est pas seulement économique, il modifie en profondeur les rapports sociaux. Le duo Reagan-Thatcher fait tout pour restaurer la valeur du capital, qui avait fortement chuté dans les années 1970 en raison d’une inflation galopante, au détriment de la valeur engendrée par le travail. La politique des taux d’intérêts bas, menée par Paul Volcker, gouverneur de la Banque centrale américaine, y contribue. » Ce fut une des causes de la crise de 2008, souligne Bruno Colmant. On a tellement combattu l’inflation qu’on a fini par risquer une déflation. »

Politique belge : » Un virage à droite »

Politiquement, la Belgique subit, elle aussi, les effets de cette évolution où un libéralisme décomplexé rejoint certaines inflexions autoritaires. » Il y a d’ailleurs des points étrangement comparables entre cette décennie et la décennie actuelle, constate Jean Faniel. Toutes deux sont marquées par la conséquence de crises économiques sérieuses. On ne peut pas comprendre les années 1980 sans prendre en considération les effets de la crise pétrolière, de même qu’on ne peut analyser nos années actuelles sans ceux de la crise financière de 2008. Toutes deux sont marquées par des gouvernements mettant la barre très à droite. A partir de 1981, les gouvernements Martens-Gol suivent cette tendance. Tant à l’époque qu’aujourd’hui, la CSC prend des positions différentes de la FGTB, qui mène des actions plus dures, et sert de relais entre les travailleurs et la majorité au pouvoir. Même s’il serait inimaginable de nos jours de revivre les rencontres de Poupehan, quand le patron de la CSC, Jef Houthuys, avait orchestré des discussions secrètes avec les ministres sociaux-chrétiens pour rendre possibles les réformes. »

Le milieu de la décennie amorce un autre tournant, ancrant davantage encore cette inflexion à droite au coeur du modèle belge. » La concertation sociale avait pour objectif de répartir les fruits de la richesse, explique le directeur du Crisp. Après 1986, c’est la compétitivité des entreprises qui devient le maître mot. » Pendant les années Martens, une autre personnalité impose sa fougue et son charisme au nord du pays : le libéral flamand Guy Verhofstadt, surnommé à l’époque » baby Thatcher « . Ministre du Budget, il est aussi baptisé » monsieur non « , tant il émet des veto aux revendications financières des autres ministres.

Cette intransigeance est imposée par les circonstances. » Au début des années 1980, l’endettement public augmente, indique Bruno Colmant. L’individualisme triomphe, mais on veut encore se payer sur la bête en profitant des pouvoirs publics. L’Etat devient un simple gestionnaire. L’affaire de la Générale, en 1988, est tout à fait emblématique. C’est le point de basculement de l’économie belge car la Société Générale gérait un quart du PIB national. C’est la première vente de nos bijoux de famille. Avant, seul Côte d’Or avait quitté notre giron, vers la Suisse. Une vague d’OPA suivra durant la décennie suivante. L’Etat belge est quasiment en faillite. C’est à partir de ces années que l’on n’a pratiquement plus investi dans les infrastructures. Tout était construit : le ring, les autoroutes, les ponts, les centrales nucléaires… Mais on n’a pas jugé bon d’entretenir ce parc. C’est, encore et toujours, la logique de marché. » Guy Verhofstadt est finalement débarqué par les sociaux-chrétiens, qui changent leur fusil d’épaule et marient les socialistes en 1988. Pour le libéral flamand, c’est le début d’une longue traversée du désert, avant qu’il ne revienne comme Premier ministre en 1999, rejetant le CVP dans l’opposition.

Les années 1980 sont troublées par des mouvements sociaux, dont de premiers spasmes qui secouent le monde scolaire, en annonçant bien d’autres. » Ce sont aussi des années caractérisées par une vague de violences politiques sans précédent avec les tueries du Brabant et les CCC, rappelle Jean Faniel. Dans le premier des deux cas, cela soulève encore bien des questions trente ans après les faits. » Fantasmes de complot à l’appui. Dans toute l’Europe, la guerre froide se prolonge dans des conflits larvés avec guérillas révolutionnaires d’extrême gauche et ripostes discrètes du pouvoir.

Politiquement, cette décennie se singularise enfin par la naissance d’un parti qui s’est imposé depuis comme la quatrième force du pays : Ecolo est officiellement fondé en mars 1980. » Il obtient ses six premiers sièges parlementaires aux élections législatives de 1981 : deux députés, trois sénateurs élus, ainsi qu’un sénateur coopté sur une liste PS-FDF-RPW-Ecolo, rappelle le directeur du Crisp. L’année suivante, à la suite des élections communales, Ecolo intègre la majorité à Liège. En 1985 apparaît d’ailleurs un autre petit mouvement orienté vers la dimension environnementale, le SeP (Solidarité et participation), porté par le Mouvement ouvrier chrétien, qui ne connaîtra pas le même succès. » Cette vague verte est une autre lame de fond politique qui accompagnera l’inquiétude croissante au sujet du réchauffement climatique et le désarroi en matière de gouvernance. Avec des hauts et des bas, jusqu’à la nouvelle victoire des écologistes lors des communales du 14 octobre 2018…

Institutionnel : « La Belgique de papa est enterrée »

Au cours des années 1980, notre pays change, à grande vitesse. » La Belgique de papa a vécu « , avait déjà déclaré le Premier ministre Gaston Eyskens en février 1970, à l’occasion de la première réforme de l’Etat. Cette fois, elle est définitivement morte et enterrée. » Sur le plan communautaire, c’est une décennie majeure, avec deux réformes de l’Etat très importantes, pointe Jean Faniel. La création des Régions et Communautés est actée au début de la décennie et complètement finalisée en 1989 par l’accord faisant sortir la Région bruxelloise du frigo dans laquelle on l’avait laissée. Cela scelle l’architecture institutionnelle telle qu’on la connaît aujourd’hui. » Cet écheveau complexe, avec pas moins de neuf gouvernements et assemblées, est le prix de la pacification communautaire.

Cette laborieuse négociation se fait dans un climat délétère. Le 9 mars 1980, une manifestation dégénère dans la petite commune des Fourons, disputée par les provinces de Liège et du Limbourg : deux personnes sont tuées par balle. » Cette accélération du processus se fera dans un climat de cristallisation des tensions, avec des épisodes importants comme le carrousel fouronnais, qui fera tomber le gouvernement Martens en 1986 « , confirme le directeur du Crisp. Les Fourons et leurs 4 000 habitants deviennent une épine dans le pied des responsables politiques, avec un hérisson nommé José Happart, prêt à utiliser tous les moyens pour obtenir sa nomination en tant que bourgmestre. » Dans les faits, la Belgique est largement fédérale, même s’il faudra attendre 1993 pour que cela soit inscrit dans l’article premier de notre Constitution « , appuie Jean Faniel.

Si elle est pacificatrice, cette évolution institutionnelle porte aussi en elle les germes des difficultés que connaîtra la gestion du pays, jusqu’à ce que l’on montre du doigt la Belgique comme un failed state (Etat failli). La loi spéciale de financement, conclue en 1989, est très mal négociée par les francophones, venus avec de simples Bic alors que les Flamands maîtrisent les données avec leurs Toshiba. » Ce sera la source des crises scolaires et cela nécessitera deux autres réformes de l’Etat pour rectifier le tir : en 2001, pour refinancer la Communauté française et, en 2011, pour refinancer la Région bruxelloise « , ponctue Jean Faniel. Le ver était dans le fruit.

Société : « Entre mondialisation et racisme »

Le monde entier est bousculé comme rarement auparavant en période de paix. Les eighties parachèvent le mouvement enclenché dans les années soixante et septante vers une mondialisation sans frontières. » En France, l’arrivée du TGV remet en cause l’espace géographique au même titre que l’effondrement progressif des barrières douanières au niveau européen voire, tout simplement, le Minitel et bientôt Internet, signale Betrand Dicale. Sans oublier la chute du mur de Berlin qui va décloisonner le monde à la fin de la décennie en unifiant les deux blocs. »

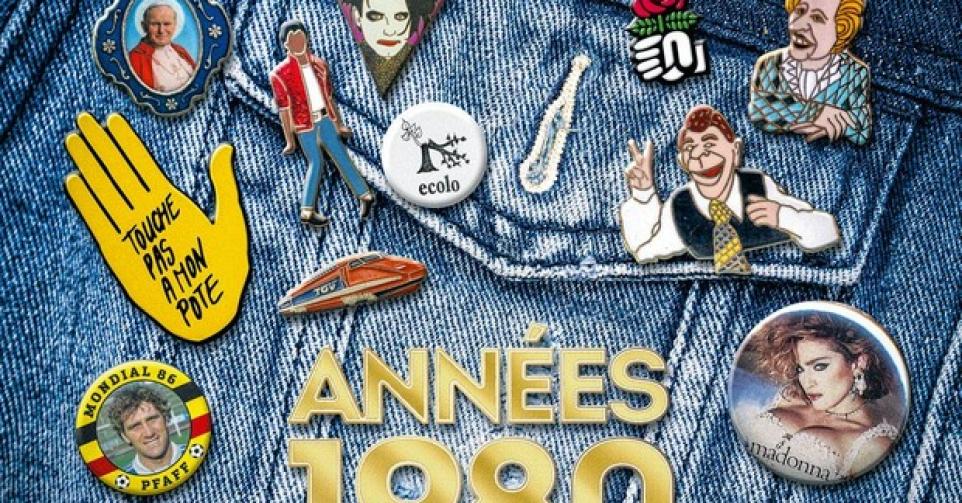

Peu à peu, on découvrira le revers de la médaille de ces révolutions. » On s’apercevra avec le recul que ce renversement, marqué par le triomphe de la mondialisation économique et présenté comme étant la soi-disant fin de l’histoire, n’était plus adapté au contrat social, estime Bruno Colmant. Les années 1980 sont, selon moi, le point de départ du populisme identitaire qui a le vent en poupe aujourd’hui. Les citoyens sont fâchés contre des gouvernements qui ne les protégent plus contre la mondialisation. » Jean Faniel embraie : » Cela se marque déjà dans les années 1980 par l’apparition ou l’essor de forces politiques de droite radicale : le Front national en France, le Vlaams Belang qui progresse à Anvers et le FPÖ de Jörg Haider en Autriche. Cette période est, en outre, marquée par un durcissement en matière de politique migratoire. Ce sont les lois Gol ou les provocations de Roger Nols à Schaerbeek. Les mouvements contre le racisme sont la conséquence de ce retour de la dimension identitaire. » Le fameux » Touche pas à mon pote » de SOS Racisme, cette petite main jaune appellant à dire » stop » à l’intolérance, est un symbole majeur.

Mondialisation et repli sur soi se nourrissent déjà l’un l’autre, comme c’est le cas aujourd’hui, de façon exacerbée. » Il y a un retour des identités, c’est vrai, mais précisément parce qu’elles en prennent plein la gueule, lâche Bertrand Dicale. La décennie 1980 est celle où s’affirme un délitement des identités. Nous restons obsédés par le retour du Front national et le symbole de sa prise de la mairie de Dreux en 1983, mais le vrai marqueur des années 1980, selon moi, c’est la pub Benetton, qui symbolise au contraire le métissage ! Elle démontre que cette question identitaire est plus complexe qu’on ne veut bien le croire. Désormais, tout le monde mange des sushis alors que c’était auparavant considéré comme excentrique. »

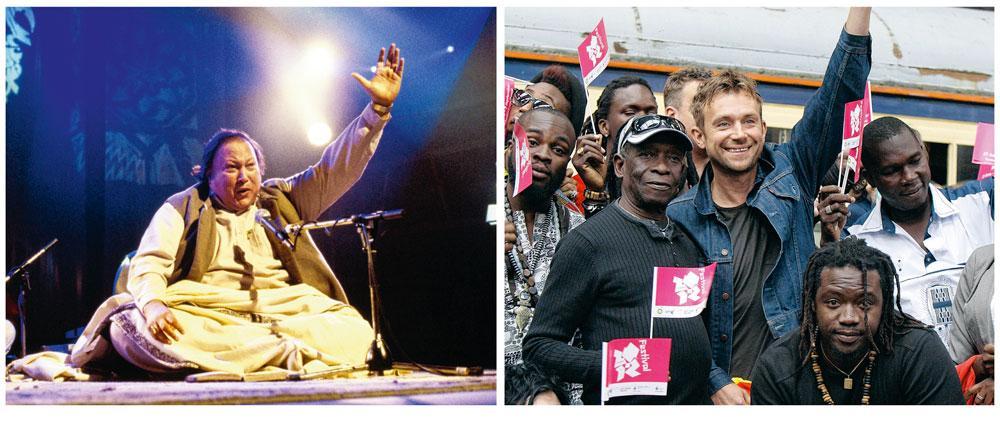

Musicalement, ce grand métissage trouve son incarnation dans ce que l’on appelle la » world music « . » Un bel exemple, illustre Bertrand Dicale, est la consécration obtenue par le Pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan. Ce chanteur de Qawwali, la musique traditionnelle des Soufis, n’était connu que dans son pays, mais le voilà qui travaille avec Peter Gabriel, réalise des musiques de film pour Hollywood et chante au Royal Albert Hall de Londres. Cela rend fous les fondamentalistes sunnites du Pakistan qui sont choqués par le succès de ce type n’appartenant à aucune caste et ne défendant pas l’islam rigoriste. L’ouverture provoque une crispation identitaire. »

Entre FN et SOS Racisme, faut-il choisir son camp, alors que la France voit peu à peu s’envoler le rêve porté par François Mitterrand en 1981 ? Aux yeux de François Cusset, cette polarisation naissante obscurcit surtout l’horizon. » Les idéologues dominants offrirent alors aux Français le « choix » entre un vieux populisme fascisant et la belle morale antiraciste, entre le renflouement par l’Europe et la faillite en solitaire, ou encore entre République et barbarie, écrit-il. Si bien qu’il n’y eut bientôt face à face, sur ces mêmes questions de l’immigration et du multiculturalisme, qu’une vague célébration de la diversité d’un côté, à la façon dont marchands et publicitaires chantent la « différence », et de l’autre la peur et le repli sur soi, sur fond d’islamophobie rampante et de mission civilisatrice de la République. Ou bien qu’il n’y eut bien vite, devant la montée du chômage et des inégalités (aussi inéluctables, nous dit-on, que les mutations de l’économie mondiale qui les produisent), pour seules options que les libéralismes de droite ou de gauche […]. Les maîtres de l’agenda idéologique de la décennie ont ainsi refermé les possibles, imposé ces fausses polarités entre lesquelles on ne voit plus la différence. » En d’autres termes, ils ont bouché l’horizon.

Il s’agit donc de forcer des ouvertures, enchaîne-t-il. En marge de la politique naissent peut-être à l’époque tous ceux qui défient aujourd’hui le monde traditionnel pour chercher d’autres possibles : en tâtonnant. » Il reste peut-être à écrire une histoire invisible des années 1980, qui montrerait, derrière leur loi d’airain, qu’elles furent aussi le temps de l’esquive, des contre-mondes, du bricolage résistant, le temps d’une génération qui n’apprit ni à faire la révolution ni à s’emparer du pouvoir mais, mieux qu’une autre, à passer entre les gouttes – en tentant d’échapper au chômage (ou à la mort sociale qu’en fit la propagande), à la Loi, au crétinisme médiatique, à toutes les injonctions nouvelles et, toujours, au sida. » Ce courant sera l’inspirateur du mouvement altermondialiste, du cri d’indignation de Stéphane Hessel, voire du Demain de Cyril Dion. L’origine d’une vision du monde alternative, pour remplacer le défunt communisme.

Les années sida vont donner naissance à une autre forme de militantisme : Act Up France voit le jour en 1989, deux ans après les Etats-Unis, raconté récemment par le film 120 battements par minute. Il s’agit de mobiliser l’opinion publique face à cette épidémie largement ignorée parce qu’elle ne toucherait que les minorités sexuelles. Mais aussi de revendiquer plus largement une reconnaissance de l’homosexualité. C’est une réaction à un conservatisme venu du sommet de l’Eglise catholique : le pape Jean-Paul II ne dit-il pas alors que le préservatif » apparaît blessant pour la dignité humaine et est donc moralement illicite » ? Résultat : les fidèles fuient les églises en nombre. Mais les plus croyants se radicalisent…

Religion : « Le terreau du terrorisme »

Alors que la question religieuse semblait avoir été balayée lors des deux précédentes décennies, elle ressurgit en effet de façon inattendue, stimulée par la lutte contre le communisme. Karol Wojtyla s’impose, en 1978, à Rome comme le premier pape polonais de l’histoire, sous le nom de Jean-Paul II, et joue un rôle fondamental pour éroder les fondations du rideau de fer. Ailleurs, en Iran, l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeini en 1979 donne naissance à la première théocratie contemporaine. Tandis que la guerre froide touche à sa fin, la prochaine confrontation est annoncée, entre démocratie libérale et islam rigoriste.

» L’invasion de l’Afghanistan, en 1979, est le Vietnam de l’Union soviétique, noteTanguy de Wilde d’Estmael. Mais elle marque aussi la genèse d’une forme de djihadisme avec le ralliement à la cause islamiste pour contrer le communisme. A partir de 1983, Ronald Reagan se dit que « les ennemis de ses ennemis sont ses amis » et commence à soutenir la résistance afghane, sans se rendre compte qu’il met les pieds dans un sac de noeuds. L’Afghanistan deviendra le terreau du terrorisme. » Dont émanera, plus tard, Oussama ben Laden, commanditaire des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. C’est là aussi que s’imposeront les talibans, adeptes de la charia. Lors des années 1980, encore, a lieu une guerre oubliée entre l’Iran et l’Irak, qui préfigure les affrontements internes au monde musulman. Les convulsions du monde actuel trouvent bel et bien leur source dans cette décennie.

» En 1989, il y a également la fatwa décrétée par Khomeini contre Salman Rushdie pour ses Versets sataniques, ajoute le professeur de l’UCL. Cette demande de mise à mort est d’autant plus étonnante qu’elle condamne une oeuvre imaginaire, émanant de l’un des rares écrivains britanniques d’origine indienne et musulman lui-même. Cette fatwa signe la fin d’une liberté d’expression sans fin, tout en annonçant les manifestations contre les caricatures de Mahomet, en 2005, ou l’attentat contre Charlie Hebdo, en 2015. » Après l’irrévérence des sixties ou le sarcasme des seventies, voici bientôt venue l’ère du politiquement correct. » Les Golden Eighties sont les dernières années de totale insouciance… « , dit Tanguy de Wilde.

Culture : « Moi je et postmodernité »

Ce retour du religieux et de la bien-pensance est d’autant plus troublant qu’il s’enracine dans une époque où le » moi, je… » devient le mode de pensée dominant. » L’individualisme s’impose avec force dans les années 1980, observe Bruno Colmant. C’est l’apparition des premiers PC (personal computers) et la genèse d’Internet. A l’école aussi, l’enseignement rénové de la fin des années 1980 marque une évolution très individualiste puisque tout le monde peut choisir ses cours à la carte. » » Les années 1980 sont à la fois très individualistes et très solidaires, commente Bertrand Dicale. L’exemple le plus frappant, c’est cette campagne « Touche pas à mon pote » représentée par une seule main : c’est une personne seule qui dit « ne touche pas à mon pote », c’est donc un combat individuel, personnel. »

La décennie 1980 est donc celle de la fin d’un monde, qui porte en elle les germes d’un monde nouveau. Sans le savoir. Culturellement aussi, nos sociétés se trouvent à un tournant. » C’est une décennie frappée par une forme de schizophrénie, épingle Bertrand Dicale. La question de la postmodernité se pose. Dans la presse rock, on affirme que les Beatles n’étaient finalement pas très intéressants et, en même temps, on ne cesse d’attendre la prochaine Beatlemania. Il y a une nostalgie de masse facilitée par l’arrivée du Compact Disc, imposé par l’industrie du disque en 1982 : on a désormais le droit de considérer que c’était mieux avant, on se rend compte qu’il faut se mettre à écouter les Stooges. Des personnages du monde de la presse, à commencer par Philippe Manoeuvre, font passer le message que rien de ce qui se produit n’a de la valeur, que le nouveau monde est insupportable. Pourtant, cette décennie est la source de nombreuses mutations, c’est l’aube de beaucoup de choses. Musicalement, avec le recul, c’est une période de dingue. » Au cours de laquelle deux univers se font face, jusque dans les cours de récréation où on arbore fièrement ses préférences avec vêtements stylés et pin’s sur les vestes : celui des BCBG et des » new-wave « .

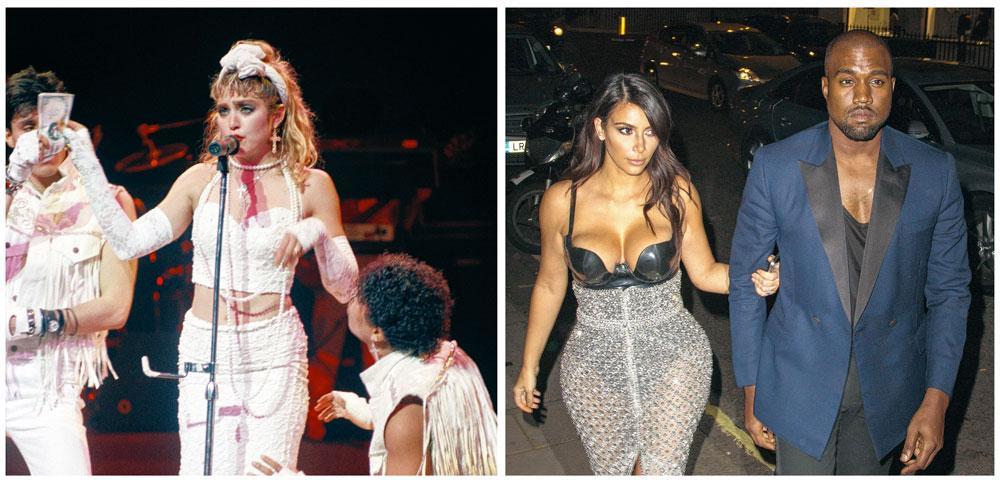

L’industrie du disque surfe habilement sur l’apparition des clips vidéos et profite de la naissance de la chaîne musicale MTV, qui commence à émettre le 6 août 1981- avec pour premier clip, comme pour annoncer l’ampleur du changement en cours, le morceau des Buggles Video Killed The Radio Star. L’album le plus vendu de la décennie en Angleterre, le Brothers In Arms de Dire Straits, contient ce titre aux paroles éloquentes ; » Easy, easy money for nothin’ chicks for free (I want my, I want my MTV)… « Deux personnalités hors norme dominent la décennie en profitant de cette prime à l’image. Michael Jackson explose grâce à son moonwalk de Billie Jean et à l’incroyable clip de Thriller, inspiré par les films d’horreur. Madonna concrétise ses talents de business woman en jouant l’ingénue sur Like a Virgin et en livrant un morceau symbolisant l’époque : » We are living in a material world and I am a material girl. « C’est effectivement une ère ultramatérialiste, la dernière avant que l’on ne bascule vers un monde virtuel et dématérialisé.

D’autres grands noms triomphent comme Bruce Springsteen, Whitney Houston ou le groupe Wham ! de George Michael. Tapis dans l’ombre de la new-wave apparaissent d’autres cultes qui auront la vie longue : The Cure, U2, Simple Minds, pour ne pas parler des références absolues que sont devenues les Clash, Joy Division ou les Pixies. Bon nombre de stars de ce monde ancien vont se mobiliser pour des causes humanitaires, dont la famine en Ethiopie, à travers le Live Aid, le Band Aid anglais ou le USA for Africa. Mais une page se tourne : les années 1980 sont une époque où la musique se diversifie comme jamais et se sample à l’infini, grâce aux nouvelles technologies. C’est l’autoroute sur laquelle se lancent les courants hip-hop et électronique qui domineront par la suite.

En toile de fond défilent de façon obsessionnelle les images des médias de masse. » C’est l’époque de la publicité triomphante, détaille Bertrand Dicale, mais aussi du lynchage de la pub, et celle où des publicitaires comme Jean-Paul Goude ou Jean-Baptiste Mondino qui veulent jouer aux plus malins en présentant la publicité comme une oeuvre d’art. Cette schizophrénie-là est intéressante parce que c’est le triomphe de la consommation et, dans le même temps, l’apparition d’une idéologie du bien-être qui prendra de plus en plus d’essor. Le symbole le plus éclatant de ces années, ce sont les plats sous vide Weight Watchers : c’est fou, on se rend au supermarché pour acheter de quoi manger moins. »

» En Belgique, c’est une période de mutations médiatiques importantes, précise Jean Faniel. A la RTBF, le changement de génération marque un changement d’état d’esprit : ceux qui arrivent dans la décennie 1980 ont davantage envie d’accéder aux fonctions de direction. Ce sont aussi les années où la publicité s’implante au sein du service public. C’est une nécessité, en raison des coûts énormes liés à l’organisation du concours Eurovision de la chanson, après la victoire de Sandra Kim, en 1986. Par la suite, cela contribuera au formatage de nos esprits. »

1986, c’est encore l’année où Jean-Marie Pfaff et les Diables Rouges reviennent de Mexico auréolés de leur quatrième place à la Coupe du monde de football. Un exploit réalisé à la surprise générale et appuyé par les rythmes bon enfant du Grand Jojo. Vingt-deux ans plus tard, la troupe à Eden Hazard a battu cette génération-là en prenant la troisième place du Mondial russe, concrétisant un espoir qui, lui, était bien attendu.

Le monde a changé en profondeur, loin de l’insouciance des années 1980. Mais il puise définitivement ses racines dans cette décennie bien plus révolutionnaire qu’on ne pouvait le penser à l’époque…

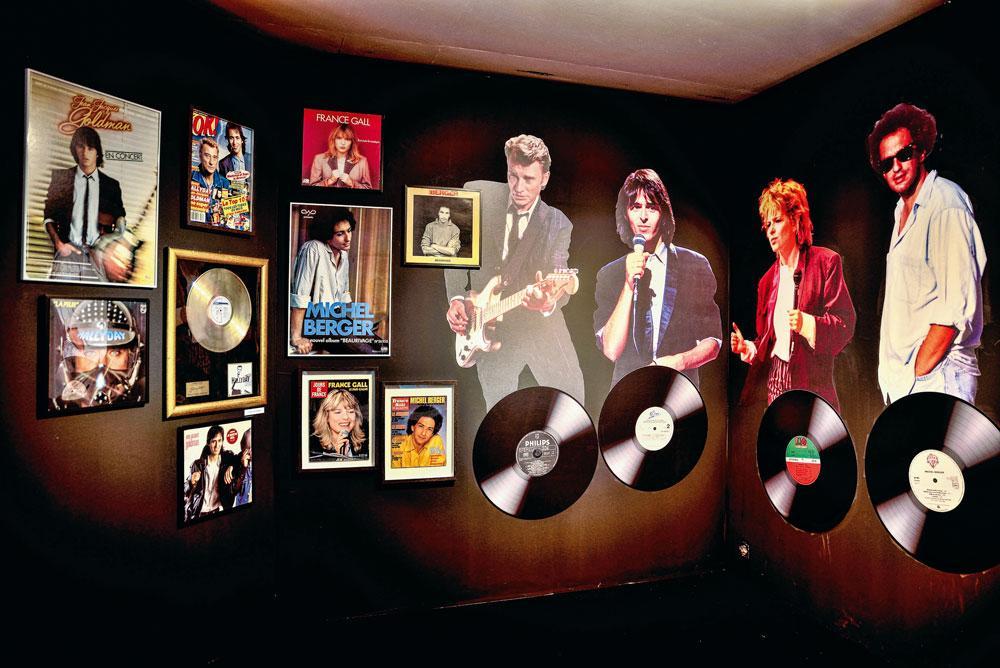

Ouvrez la porte des salles d’exposition de la gare des Guillemins à Liège et laissez-vous emporter par un air de Week-end à Rome, chanté par Etienne Daho. Découvrez, à travers de nombreuses couvertures de presse, les grands titres de l’actualité qui a émaillé cette incroyable décennie, de la fin de Cockerill-Sambre en Une du Vif/L’Express aux années sida, en passant par Coluche ou la chute du mur de Berlin. Après les Golden Sixties, la guerre 14-18 ou les futures années 2030, l’équipe d’Europe Expo présente, avec Génération 80, les grandes tendances qui ont marqué cette décennie. A travers des décors géants, aussi, qui reproduisent le clip Thriller de Michael Jackson, les décors du film Indiana Jones de Steven Spielberg ou du cultissime Le Père Noël est une ordure. Sans oublier un plateau des Champs-Elysées de Michel Drucker et quantité d’objets venant des collections d’artistes. Cette visite est une bouffée de nostalgie.

Jusqu’au 6 juin 2019, à Liège Guillemins. www.europaexpo.be

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici