Les premiers califes étaient de sacrés guerriers

La mort du Prophète Muhammad ouvre une bataille de succession qui marquera l’islam à jamais. En émergent de fiers conquérants. Ils soumettront le Moyen-Orient et une partie de l’Afrique.

Souk. Mot d’origine arabe désignant un marché couvert qui, familièrement, signifie aussi « grand désordre ». Tel est l’état de la communauté (oumma) au lendemain de la mort du Prophète qui a réussi à fonder une nouvelle religion, mais dont le silence testamentaire va, à jamais, plonger l’islam dans la division. Pouvait-il en être autrement ? Muhammad n’a pas eu de fils qui lui ait survécu. « L’absence d’un successeur désigné peut aussi s’expliquer par la conception de la tribu bédouine : au moment du décès du chef, le pouvoir revient à un petit groupe d’individus qui désigne de façon collégiale son remplaçant », avance Vanessa Van Renterghem, chercheuse à l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), à Damas.

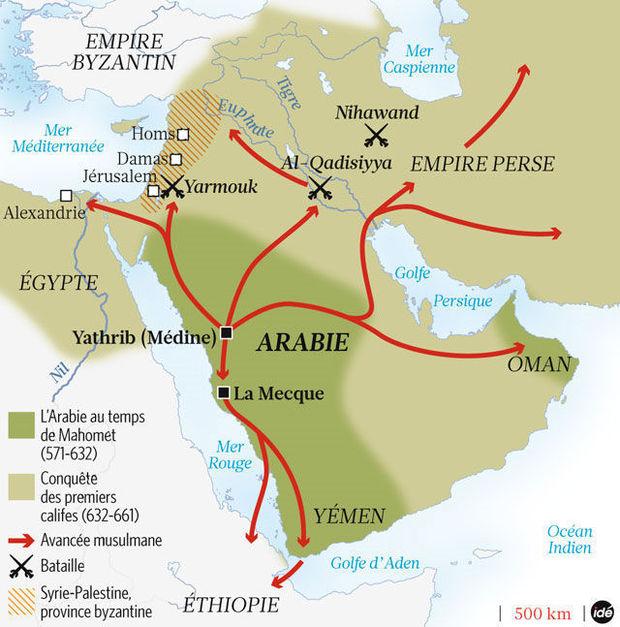

Faute d’éléments tangibles, impossible alors pour l’historien d’aborder sereinement cette lourde succession, qui demeure la raison première du schisme entre sunnites (85 % des musulmans aujourd’hui), chiites (10 %) et kharidjites, la troisième et dernière branche de l’islam. Il faut une nouvelle fois s’en tenir aux sources contemporaines, extérieures au monde musulman des années 630, où apparaissent les noms des premiers califes. Tandis que les chiites estiment que le Prophète a désigné son gendre Ali pour prendre sa succession, la tradition sunnite, elle, consacre Abou Bakr. A la mort de Muhammad, ce dernier est le plus proche de ses proches et, de fait, celui qui prend la tête de la communauté. Sitôt intronisé, il doit répondre à une série d’apostasies de plusieurs tribus arabiques, qui cherchent à profiter du décès du Prophète pour s’émanciper de la tutelle de Médine. Il monte une armée, s’en va guerroyer et revient, au bout d’un an, après avoir réussi à pacifier l’ensemble de la péninsule. « Sans marquer de pause, ce qui prouve bien qu’un appareil militaire d’envergure était en place, Abou Bakr part à l’assaut de Gaza, puis de la Syrie, explique Eric Vallet, maître de conférences en histoire (Laboratoire islam médiéval) à l’université Paris I. Un choix qui s’explique par la proximité géographique, mais aussi par le caractère sacré de ces territoires comme Jérusalem, avec l’idée d’un combat pour une terre promise. »

En cinq ans, un empire qui s’étire de l’Egypte à l’Iran

La conquête éclair se déroule en une poignée d’années (634-639) avec un point d’orgue, le célèbre combat de Yarmouk, vraisemblablement en 636, où s’affrontent toutes les troupes arabes et byzantines. D’un côté, les perdants byzantins prennent conscience de la puissance de leur nouvel ennemi ; de l’autre, les vainqueurs musulmans se voient confortés dans l’idée qu’ils bénéficient d’une « protection divine ». Dès lors, la Syrie tombe dans leur escarcelle, tout comme l’Irak qui les met face à un autre empire, les Sassanides d’Iran. Mêmes causes, mêmes effets : une bataille emblématique, celle d’Al-Qadisiyya (636), avec pour issue la débandade des Perses qui, en une décennie, vont laisser leurs adversaires progresser jusqu’aux hauts plateaux iraniens.

Finalement, les seules difficultés que les Arabes rencontrent se situent sur les rives de la Méditerranée. Excellents soldats, ils sont de médiocres marins. Piètres stratèges sur mer, ils se méfient des flots, si bien qu’il faut attendre les années 650 avant de les voir se jeter à l’eau, en direction de Constantinople. Mais déjà, trente ans seulement après la mort du Prophète, la conquête connaît un coup d’arrêt. En renouant avec leurs vieux démons successoraux, les Arabes amorcent le temps des grandes dynasties. Où l’union devient vite désillusion.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici