Les pandillas, entre violence et communauté

Face à la recrudescence des homicides, le président Bukele opte pour le tout-répressif contre les gangs. L’anthropologue Juan d’Aubuisson propose de les étudier au-delà des clichés.

» Le recours à la force meurtrière est autorisé pour se défendre. » L’utilisation du tweet rappelle un chef d’Etat bien connu, la virulence des propos aussi. Fin avril dernier, le président salvadorien Nayib Bukele a envoyé un message clair à sa population : la guerre des gangs prend un nouveau tournant. Le plus petit pays d’Amérique centrale, hors Etats insulaires, venait, il est vrai, de battre à deux reprises le triste record du nombre d’homicides sur une journée (24 puis 29) depuis l’investiture de Bukele, en juin 2019. » L’explosion de la violence est souvent liée à une fragilisation des cartels « , note Frédéric Louault, professeur de science politique à l’ULB et spécialiste de l’Amérique centrale. » Aujourd’hui, les contraintes économiques dues au confinement compliquent le maintien de certaines pratiques illégales comme le trafic de drogue. Par ailleurs, l’appauvrissement amène certains citoyens à se rapprocher du crime organisé, qui a les reins solides. » Face à cette recrudescence de la violence, Nayib Bukele passe aussi à l’offensive en rue… et en prison, où il multiplie les perquisitions et rassemble désormais les membres de gangs rivaux pour empêcher toute communication avec l’extérieur. Près de trente ans après la fin de la guerre civile, le pays n’est pas encore sorti du cycle de la violence.

Plus qu’un mode de vie, l’appartenance à un gang est un mode de survie.

Aujourd’hui, les deux principaux gangs salvadoriens sont le Barrio 18 et la Mara Salvatrucha (MS-13), des pandillas (gangs) dont la naissance remonte aux années de guerre. Fuyant le conflit, de nombreux Salvadoriens se réfugient alors aux Etats-Unis et notamment à Los Angeles où ils font la découverte du racisme, du rejet et des gangs locaux dont ils s’inspirent, essentiellement pour survivre. Plus tard, lorsque les Etats-Unis renvoient ces immigrés en Amérique centrale, c’est assez naturellement que des cellules locales se reforment. » Ces Salvadoriens ont été complètement ignorés par le gouvernement et la société à leur retour au pays « , analyse Juan Martínez d’Aubuisson, un anthropologue de l’université de Salvador. » Les gangs ont donc pu se développer avant que démarre une politique d’extermination violente et désorganisée… qui a fini par les renforcer. »

La violence et la famille

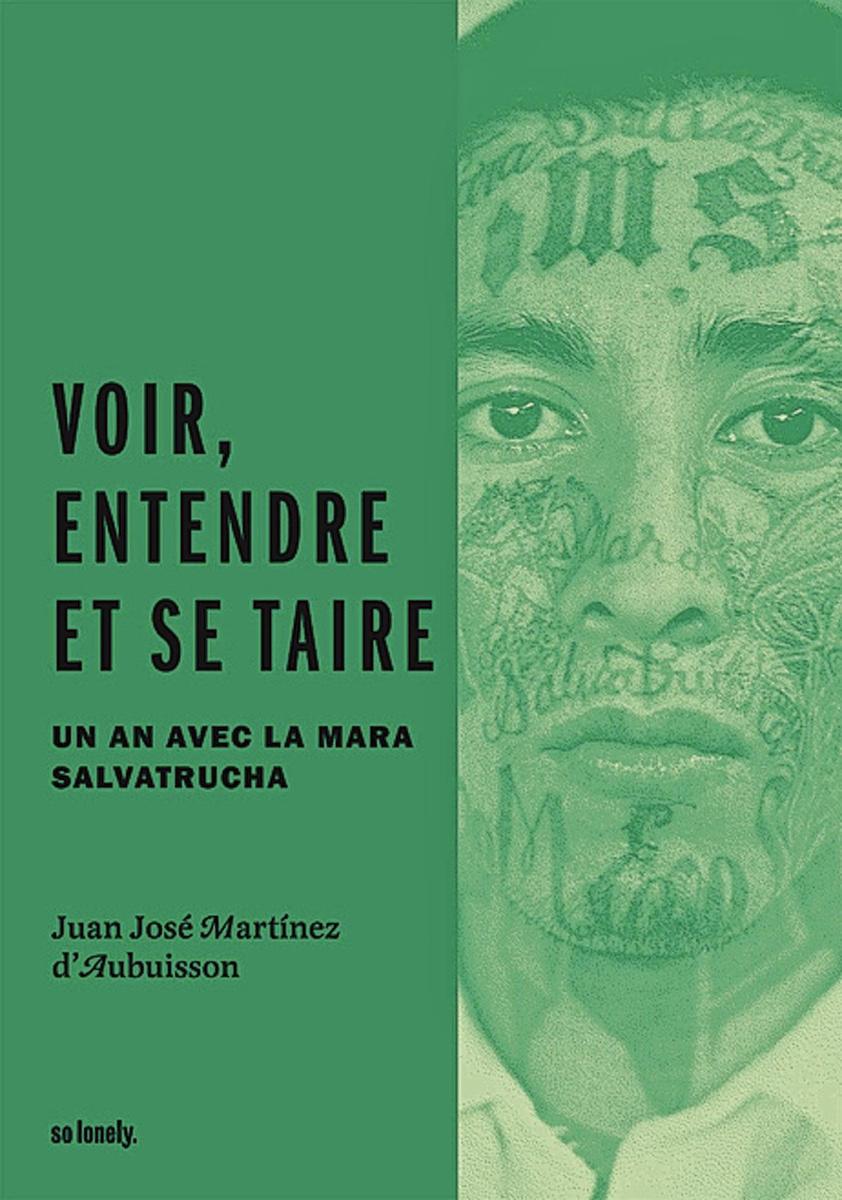

Juan d’Aubuisson ne se contente pas de décrire l’histoire des pandillas, il les observe au plus près. Sa principale expérience remonte à 2010, une année qu’il a passée avec les Guanacos Criminales Salvatrucha, une cellule de la MS-13 qui règne sur la colline Montreal de la capitale, San Salvador. » Les universitaires et les médias donnent des explications courtes et simplistes sur les pandillas : il s’agirait de groupes de défense contre un système néolibéral violent, de produits de l’inertie héritée de la guerre civile, ou encore d’une nouvelle guérilla. Ces définitions ne me convenaient pas, je sentais que ça allait plus loin. » Loin des clichés, d’Aubuisson s’est donc attelé à décrire des hommes. Des hommes qui tuent, jouent au foot, menacent, sourient, harcèlent, se confient. Des hommes qui vivent et meurent pour leur communauté. Au cours de son récit Voir, entendre et se taire qui vient d’être traduit en français (1), Juan d’Aubuisson expérimente bien entendu la violence. » Dans la Mara, on peut crever pour trois choses « , lui lance ainsi Destino, un des leaders. » Un, pour avoir tué un autre homeboy. Deux, parce que tu es une balance. Et trois, tu peux mourir parce que t’es un enculé ! » Juan d’Aubuisson en est persuadé : l’homme ne devient toutefois pas assassin du jour au lendemain. La violence suit un processus bien plus long et complexe. » En première instance, la violence des gangs était rituelle, liée à une identité socio-culturelle : l’agressivité et les affrontements cycliques entre pandillas leur donnaient une idée de pouvoir, de respect et d’identité « , explique l’anthropologue. » Après les années 2000, la violence est également devenue le moyen de faire tourner la machine économique. » Aujourd’hui, les deux aspects de cette violence coexistent.

En parallèle, l’anthropologue a également découvert une communauté solidaire, capable d’organiser un programme de rattrapage scolaire ou d’installer un four à pain pendant que le chef de clan étudie des recettes. » La nécessité d’appartenir à un groupe est universelle « , argue Juan d’Aubuisson. » Un Belge va rejoindre une équipe de foot parce qu’elle promeut des valeurs qui le définissent, au même titre qu’un jeune ignoré par la société salvadorienne va rejoindre une bande. » Selon l’anthropologue, le succès des gangs vient donc en grosse partie du sentiment de rejet par une société dont les valeurs socio-culturelles violentes se ressentent tant à grande échelle (gouvernement, armée) qu’au niveau familial (maltraitance des enfants). Le tout dans un pays où 30 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. » Avec ces pandillas, les jeunes se sentent appartenir à une famille au sein de laquelle ils créent des réseaux d’entraide matérielle, financière et parfois psychologique et symbolique. Plus qu’un mode de vie, l’appartenance à un gang est avant tout un mode de survie « , éclaire Frédéric Louault.

Inégalités économiques

C’est dans un contexte de désenchantement à l’égard des deux grands groupes politiques traditionnels que Nayib Bukele est arrivé au pouvoir. Tout d’abord en admiration devant ce » rebelle millénial « , le pays a pas mal déchanté depuis, ébahi par sa dérive autoritaire notamment immortalisée par son irruption dans l’Assemblée nationale entouré de militaires armés, en février dernier. » Bukele s’appuie sur l’armée pour défier les élites traditionnelles… c’est proche de ce que fait Jair Bolsonaro avec son populisme divinisé : Bukele se pose comme l’intermédiaire entre le peuple qui l’a élu et Dieu, qui semble être son guide d’action « , analyse Frédéric Louault.

Un avis partagé par Juan d’Aubuisson, pas spécialement optimiste pour l’avenir du Salvador. » Bukele poursuit la politique des gouvernements antérieurs, alternant négociations et rafales de balles. La chute du nombre d’homicides en 2019 ? Enfermer ou tuer les gangsters peut atténuer le phénomène, mais je crains que le gouvernement n’ait ni les outils ni l’intention de s’attaquer aux problèmes en profondeur. Les gangs ne sont que le symptôme d’une société d’inégalités économiques. » Quand la violence dépasse les balles, les tirs et les morts…

Par Emilien Hofman, avec Louis Minon.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici