« La sécurité est la condition de la liberté »

Pour Nicolas Baverez, l’auteur d’un rapport de l’Institut Montaigne en France, le monde, trop focalisé sur l’économie depuis 2000, a sous-estimé la renaissance des passions politiques, fanatisme religieux et nationalisme. Auparavant périphérique, la question de la sécurité est redevenue un enjeu central.

Plus habitué à traiter des perspectives économiques, l’Institut Montaigne, à Paris, consacre son dernier rapport à la question de la sécurité dans le monde et en France. Pour l’Hexagone, son auteur, Nicolas Baverez, propose de » refonder la sécurité nationale » et prône, notamment, de combattre la dispersion des services de renseignement et de police et d’opérer une forme de centralisation au sein d’un Conseil de sécurité nationale. Son étude dépasse cependant largement le cadre français et explore les pistes qui, en Europe et dans le monde, permettront de contenir une violence mutante. Rencontre.

Votre étude explique que la sécurité est l’un des enjeux principaux de ce début de XXIe siècle. Comment justifiez-vous cette évolution ?

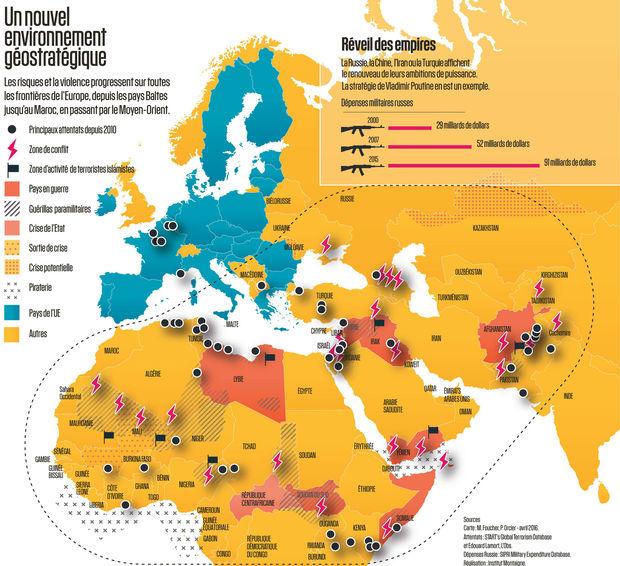

Les premières années du siècle ont été marquées par une série de chocs majeurs. L’histoire s’est remise en route. Elle a rapidement refermé le temps de l’après-guerre froide, dont on a cru à tort qu’il marquait le triomphe durable de la démocratie de marché chère à Francis Fukuyama. D’abord les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, puis le krach de la mondialisation en 2008, avec pour prolongement la crise de l’euro. Toute l’attention et tous les efforts se sont alors tournés vers l’économie. Non sans résultat puisque, même si tous les problèmes structurels sont loin d’être réglés, nous avons évité une grande dépression comparable à celle des années 1930, comme l’éclatement de la zone euro. Mais nous avons du même coup sous-estimé la renaissance des passions politiques sur les cendres des idéologies du XXe siècle, notamment celles qu’Alexis de Tocqueville jugeait les plus puissantes, le nationalisme et le fanatisme religieux. L’environnement des démocraties se trouve ainsi bouleversé. Elles sont de nouveau confrontées à des régimes alternatifs qui récusent leurs valeurs et contestent leur existence : ce ne sont plus les Etats totalitaires mais les » démocratures « , régimes qui mêlent le culte de l’homme fort, le contrôle de l’économie, de la société et des médias, le nationalisme et le populisme, à l’image de la Chine, de la Russie, de la Turquie, mais aussi de la Hongrie ou des Philippines. La violence et la guerre effectuent un retour en force, y compris sur le territoire des nations libres. La sécurité, qui était devenue pour elles une question périphérique, à l’exception des Etats-Unis, redevient un enjeu central pour leurs citoyens et leurs dirigeants.

En quoi la violence que vous décrivez est-elle plus inquiétante que par le passé ?

La violence n’est certes pas neuve. Le XXe siècle a été dévasté par les guerres mondiales conduites au nom des idéologies. Mais elle mute. Les atrocités des guerres mondiales ont conduit, dans la seconde moitié du XXe siècle, à un relatif encadrement de la violence. Elle restait le monopole des Etats et s’est trouvée limitée par la bipolarité du monde, par l’équilibre de la terreur nucléaire, par la création de l’ONU. A l’intérieur des démocraties, la paix civile a progressé avec l’Etat de droit et les systèmes de protection sociale. Aujourd’hui, les risques changent de nature et d’intensité. La violence échappe aux Etats. La guerre devient hybride, à la fois civile et interétatique, intérieure et extérieure. Elle s’émancipe des frontières et s’étire dans le temps. Elle investit le cyberespace et tous les canaux de la mondialisation. La Syrie est le prototype de ces nouveaux conflits, comme la guerre d’Espagne servit de laboratoire à la Seconde Guerre mondiale. Les démocraties qui avaient cru à la fin de l’Histoire après l’effondrement de l’Union soviétique se trouvent prises à contre-pied. Les Etats-Unis ont été touchés les premiers, avec l’enchaînement calamiteux de la démesure impériale et militaire de George Bush, puis du néo-isolationnisme de Barack Obama. L’Europe a massivement désarmé jusqu’en 2015, alors que les signaux d’alerte se multipliaient.

Avec ce tableau sombre, ne craignez-vous pas d’alimenter la peur des populations ?

Rien n’est pire que le déni. Il nourrit la peur, qui fait le lit des populistes et des extrémistes. Il faut être lucide sur les faits pour pouvoir être efficace dans l’action. L’Institut Montaigne s’est précisément fixé pour objectif d’évaluer – c’est son ADN – afin de proposer des solutions. La connaissance est le meilleur antidote à la peur. Face aux risques que nous affrontons, il ne peut y avoir de réponse uniquement sécuritaire ou uniquement nationale. Le djihadisme crée une double menace, à l’extérieur et à l’intérieur ; il cherche à déclencher la guerre civile au sein de nos sociétés tout en construisant un califat sur les décombres du Moyen-Orient ou de l’Afrique du Nord ; il utilise massivement les réseaux sociaux comme moyen de propagande, comme outil de recrutement et comme vecteur de radicalisation. Parce que nous avons changé de monde, il nous faut changer de stratégie si nous voulons éviter la défaite. Il faut imaginer des approches globales et intégrées, qui assurent une meilleure coordination des politiques publiques et qui mobilisent citoyens et entreprises. Il faut aussi préserver l’unité des nations libres qui ont des valeurs communes, même si leurs intérêts peuvent diverger. Or les démocraties sont des régimes à la fois conservateurs et pacifiques ayant un temps de retard dans leur adaptation à cet état d’urgence sécuritaire.

Est-il déjà trop tard ?

Certainement pas. Ce retard est normal, mais il doit impérativement être rattrapé. La sécurité est la condition de la liberté, de la paix civile et du développement. Elle est le premier des services dû par un Etat à ses citoyens.

Le bon échelon n’est-il pas l’Europe ?

Non, tout ne doit pas être fait au plan européen, mais, oui, il est vital d’agir aussi au plan européen. Les deux dimensions, nationale et communautaire, sont fondamentales et étroitement liées. L’Union européenne traverse une crise politique et existentielle. Elle doit être refondée après le Brexit ou elle se décomposera. Or, si les citoyens plébiscitent l’Europe en matière de sécurité, celle-ci répond par un vide stratégique. Nous entrons dans un cycle électoral qui ne facilite pas la relance de l’Union. Après le désastre du référendum anglais se succéderont la réédition de l’élection présidentielle autrichienne, le référendum constitutionnel italien, la présidentielle française en mai 2017, puis les législatives en Allemagne à l’automne. Les dirigeants européens doivent proposer un nouveau projet pour l’Union. Les pères fondateurs de l’Europe, dans les années 1950, ont radicalement innové ; ils ont reconstruit le continent autour du droit, du marché et de la paix entre l’Allemagne et la France. Il faut créer aujourd’hui une Union pour la sécurité. Avec trois priorités : la lutte contre le terrorisme islamique, la protection des infrastructures essentielles et le contrôle des frontières extérieures. Sur ce dernier point, nous préconisons la transformation de l’agence Frontex en une police des frontières extérieures de l’Union.

Le climat sécuritaire ne peut-il nuire à l’équilibre entre sécurité et liberté ?

Tirons les leçons de certaines expériences étrangères. Aux Etats-Unis, l’embardée sécuritaire qui a suivi les attentats de 2001, avec pour vecteur juridique le Patriot Act et pour symbole la prison de Guantanamo, s’est révélée désastreuse. A l’inverse, et même si l’on constate des dysfonctionnements, Israël, en guerre depuis sa création, reste un Etat de droit dont les garanties s’appliquent aux Arabes israéliens et, dans une certaine mesure, aux Palestiniens. Il est donc possible de faire face à la menace intérieure et extérieure tout en respectant les principes d’un Etat de droit.

Propos recueillis par Christophe Barbier et Pascal Ceaux.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici