Cinquante ans après le génocide au Cambodge: sous la torture institutionnalisée des Khmers rouges

Cinquante ans après le début du régime génocidaire, l’analyse des instructions aux interrogateurs du tortionnaire en chef Duch révèle la mort promise aux détenus du centre S-21.

Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir au Cambodge. Ils n’en sont délogés par l’armée vietnamienne que près de quatre ans plus tard, le 7 janvier 1979. Entre ces deux dates, de 1,7 à 2,3 millions de Cambodgiens, soit un quart de la population du pays, périssent, principalement de famine.

Les Khmers rouges dirigés par Pol Pot ont exercé une dictature inédite. Ils ont vidé les villes de leurs populations, et les ont transférées de force vers les campagnes. L’objectif était double: développer des chantiers d’irrigation pour alimenter les rizières et ainsi doper la production de riz, et unifier la population dans une seule classe «sociale». Aux yeux des Khmers rouges, le «nouveau peuple», à savoir «les capitalistes, féodaux, fonctionnaires, classes moyennes, intellectuels, professeurs, étudiants», doit se fondre dans l’«ancien peuple», les paysans et les ouvriers. Dans Phnom Penh, la capitale, n’existent plus que le siège du gouvernement, l’administration, les ambassades, de rares usines et le S-21.

Nommer le mal

Dans ce centre de torture et d’élimination, quelque 20.000 opposants ou réfractaires présumés au régime seront assassinés. Son responsable, Kaing Guek Eav, dit Duch, condamné en 2012 à la prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), est décédé le 2 septembre 2020. Le réalisateur Rithy Panh a consacré au tortionnaire en chef des Khmers rouges deux films documentaires, S21, la machine de mort khmère rouge (sorti en 2003) et Duch, le maître des forges de l’enfer (2011). «Je veux que ceux qui ont commis ce mal le nomment», dit-il en particulier à propos du deuxième opus basé sur un entretien avec Duch.

Lire aussi | Face au bourreau khmer rouge

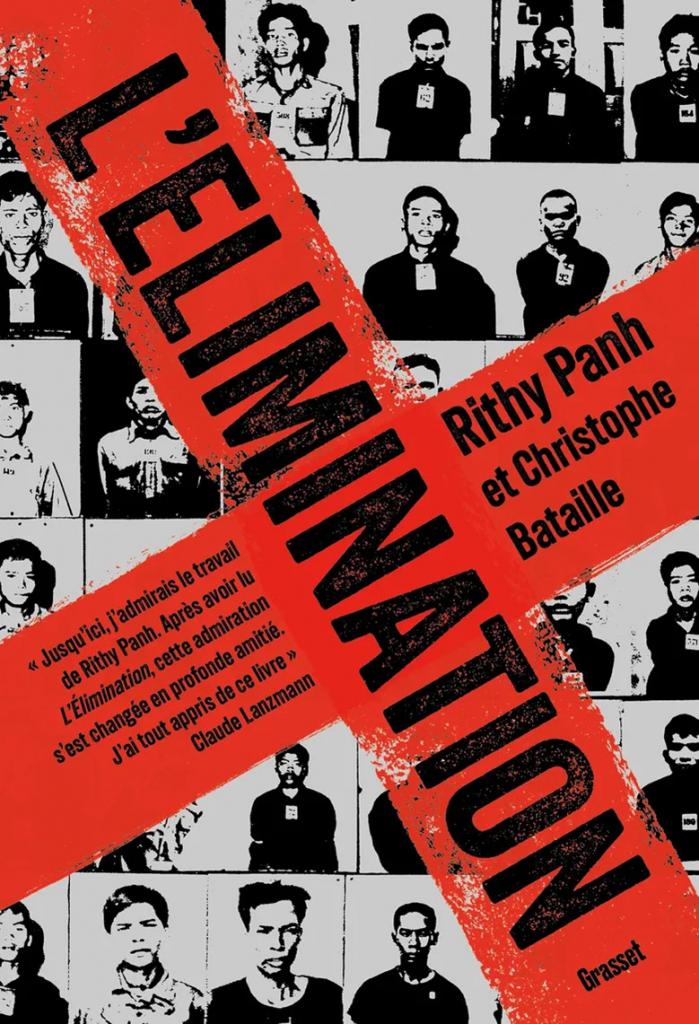

Dans un livre, L’Elimination, paru en 2011 et objet d’une nouvelle édition (1), Rithy Panh énumère les tortures auxquelles les détenus du M-13, «bureau» de détention des Khmers rouges dans la jungle avant leur prise de pouvoir, et du S-21 étaient soumis: «Fouetter le prisonnier jusqu’au sang; l’étouffer avec un sac en plastique; enfoncer des aiguilles sous les ongles des mains, et donner des coups sur les aiguilles, avec une règle ou un bâton; électrocuter le prisonnier en plaçant le câble sur les oreilles ou les parties génitales; lui faire manger des excréments à la cuillère.»

«L’efficacité de l’interrogateur se mesure […] à sa capacité à obtenir un scénario de trahison.»

Le «cahier noir»

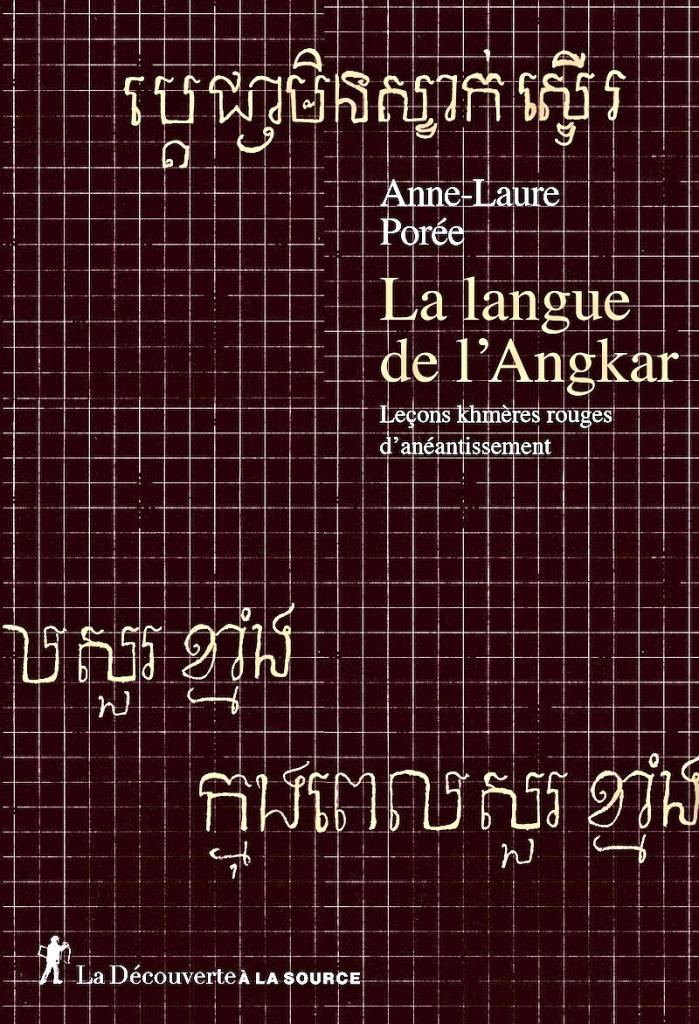

Ces pratiques, on en découvre avec sidération la professionnalisation dans l’analyse du «cahier noir» découvert après la chute du régime, soit la recension des instructions données par Duch aux interrogateurs chargés de torturer les «ennemis» du régime. Journaliste et anthropologue, Anne-Laure Porée les décortique dans son édifiant et érudit essai La Langue de l’Angkar (2). «L’efficacité de l’interrogateur se mesure […] à sa capacité à obtenir un scénario de trahison (complot, sabotage, propagande contre le régime, constitution de forces dissidentes, etc.) signé par le détenu ainsi qu’une liste de complices qui permettra de nouvelles arrestations», note la chercheuse. Celui qui entre à S-21 est par définition coupable en tant qu’espion de la CIA, du KGB, ou des Yuon, les «avaleurs de territoires» vietnamiens, et promis à la mort. «A S-21, les aveux constituent à la fois l’instruction à charge contre le détenu, la preuve de ses crimes, et son dossier d’exclusion administrative avant sa mise à mort. Le chef d’inculpation est, dans le fond, toujours le même: la trahison, qui « autorise » l’élimination.»

Le secret est une vertu cardinale des tortionnaires jusque dans la mise à mort. «Tout leur travail tourne autour du secret: il est à la fois leur objet (percer le secret de l’ennemi), leur méthode (gérer les aveux dans le plus grand secret) et leur mission (ne rien divulguer de ce qu’ils ont entendu)», résume Anne-Laure Porée. La discrétion entoure donc aussi les exécutions des détenus. Elles sont réalisées de nuit, dans un lieu à l’extérieur de Phnom Penh, et le site, pourtant gardé, est nettoyé avant le lever du jour.

Lire aussi | Le Cambodge commémore les victimes des Khmers rouges

La dictature khmère a ses méthodes de torture; elle a aussi son langage. Evoquant les témoignages d’anciens interrogateurs et de rares rescapés du S-21, l’anthropologue avance que «les mots cassent, claquent, giflent, sifflent, s’abattent, semblables au bruit sec d’une machette sur la tige d’une feuille de palmier. Les sons cognent, durs, hachés; les mots sont courts, coupés, vulgaires. Ils percutent. Ils écrasent. Ils enfoncent.» Le terme «kamtech» en est un des symboles; il s’agit de détruire et d’effacer toute trace de l’être détruit, qu’il soit intellectuel, membre de la minorité cham, Cambodgien d’origine chinoise ou vietnamienne… Ce sont là des éléments constitutifs d’un génocide. «A te garder, on ne gagne rien. A t’éliminer, on ne perd rien» était un des slogans de l’Angkar, l’organisation faîtière des Khmers rouges. Cela s’est passé il y a 50 ans par la seule volonté de quelques idéologues despotes.

(1) L’Elimination, par Rithy Panh et Christophe Bataille, Grasset, 272 p.

(2) La Langue de l’Angkar. Leçons khmères rouges d’anéantissement, par Anne-Laure Porée, La Découverte, 256 p.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici