Histoire du cyclisme colombien: des coureurs en danseuse parmi les morts (4/5)

En Colombie comme ailleurs, les itinéraires des courses cyclistes sont les meilleurs des manuels d’histoire-géo. Sauf qu’ici, le peloton sillonne des paysages meurtris, à peine sortis de l’enfer de la guerre.

Ce soir-là, les coureurs et le staff de l’équipe Arroz Sonora pouvaient se croire en vacances. A la veille de la première étape du Clasico RCN, l’une des épreuves majeures du calendrier colombien, ils avaient été logés dans un hôtel au charme singulier – une demi-dizaine de bungalows disséminés dans la forêt tropicale. Ils n’avaient qu’à marcher quelques pas pour rejoindre la plage, d’où ils pouvaient observer les grands voiliers qui assuraient, cap à l’ouest, la liaison vers le Panama. La frontière se trouvait à moins de cinquante kilomètres, mais elle était infranchissable par voie terrestre. La jungle du Darien, dense, sauvage, humide, décourageait toute velléité de percée routière.

Pour Victor Hugo Peña, l’instant avait un goût particulier. L’ancien coéquipier de Lance Armstrong, époque US Postal, était un novice dans le rôle de directeur sportif. En ce mois de septembre 2016, il s’apprêtait à vivre sa première course d’envergure aux commandes d’une équipe professionnelle, certes modeste, dont le budget avait été bouclé en cours de saison. Le Clasico RCN devait s’élancer le lendemain de Turbo, ville déshéritée, à la langueur émolliente, peuplée de descendants d’esclaves africains. Peña avait décapsulé une bière pour dédramatiser l’enjeu. Il l’avait bue, le regard tourné vers le golfe d’Uraba déjà obscurci par le crépuscule. Tout autour, les derniers feux d’une lumière orangée laissaient deviner les contours du littoral caraïbe, cette terre de sortilèges qui avait fourni au grand écrivain Gabriel Garcia Márquez l’inépuisable terreau de ses romans.

A peine s’était-il glissé dans son lit, Peña s’était senti aspiré. Ce n’était pas le classique appel du sommeil, mais une force puissante, qui tentait brutalement de l’anesthésier. Au prix d’un effort intense, il était parvenu à s’arracher à son magnétisme. Il avait alors fait quelques pas dans la chambre de sa cabaña, puis s’était recouché. Et à nouveau, s’était senti happé. » Exactement comme les Détraqueurs dans Harry Potter, ces spectres qui vident l’énergie d’autrui « , témoigne aujourd’hui l’ancien porteur du maillot jaune, trois jours sur le Tour 2003 qui furent l’apogée d’une vie.

Le lendemain, Victor Hugo Peña s’en était ouvert à la médecin de l’équipe. Celle-ci ne s’était guère montrée étonnée. » Victor, nous sommes dans un lieu où il y a eu beaucoup de morts. Combien de massacres, combien d’assassinats dans les environs depuis cinquante ans ? Il doit y avoir ici beaucoup d’énergie. » En entendant l’échange, Jose Serpa avait tendu l’oreille. Coureur facétieux et moustachu, Serpa terminait sa carrière au pays après avoir disputé trois Tours de France. Lui aussi venait de vivre une nuit étrange. » J’étais en train de dormir et j’ai senti qu’on me pressait le thorax, avait-il certifié. J’ai cru à un mauvais rêve, je me suis levé, j’ai été aux toilettes puis je me suis rendormi. Et là, j’ai à nouveau senti qu’on m’étouffait, je me suis débattu mais j’étais comme incapable de me redresser. » Peu avant le départ de l’étape, le gardien de l’hôtel avait encore accru le trouble, concédant que, oui, des clients racontaient parfois qu’une dame, ou une petite fille, se glissait la nuit dans leur chambre, et ne les laissait pas dormir.

Etaient-ce les âmes vagabondes des innocents torturés qui venaient troubler le repos des voyageurs ? Peña et les siens avaient prudemment laissé la question en suspens. La course réclamait toute leur attention. Disputée entre Turbo et Apartado, à l’extrême nord-est de la Colombie, celle-ci allait sillonner un territoire martyr. Au cours des années 1990 et 2000, tout ce que le pays comptait comme groupes armés s’y était déchaîné : guérilleros marxistes des Farc, guévaristes de l’ELN, milices paramilitaires, narcotrafiquants… Le sang a tant coulé que les poissons des rivières se sont accoutumés, dit-on, à se nourrir des cadavres.

Le sang de la victoire

L’année précédente, au moment même où le gouvernement colombien menait à La Havane des pourparlers de paix avec les leaders de la guérilla, les organisateurs du Tour de Colombie avaient dessiné un itinéraire s’aventurant aux confins de ce qui était, jusqu’à un passé proche, une zone de guerre. Le message se voulait limpide : le vélo devait témoigner d’une paix retrouvée, mieux, la fortifier. Une arrivée d’étape était prévue à Ituango, commune sinistrée, recluse, de la région d’Antioquia, d’où était originaire un célèbre avocat défenseur des paysans spoliés, abattu en 1998. Durant toute la durée de la course, le peloton avait été survolé par des hélicoptères de combat. Des soldats des forces spéciales avaient été disposés le long du parcours. Le soir, toute la caravane avait dormi sur place, dans un confort rudimentaire. » Sur le plan symbolique, l’impact avait été énorme, retrace Paulo Forastero, animateur d’un site de référence dédié au cyclisme colombien, La ruta del escarabajo. A ce moment-là, en 2015, le processus de paix était en bonne voie mais il avait encore énormément d’ennemis – il en en a toujours, d’ailleurs… Ce tour de force était une façon d’asseoir sa légitimité. »

Curieusement, si le geste en faveur de la réconciliation nationale était spectaculaire, l’hommage aux victimes du conflit était resté subliminal. Karina Velez, cycliste urbaine, responsable de la communication pour le géant des télécoms Movistar, brosse le contexte : » J’ai vu Gand-Wevelgem à la télévision, la course longeait des cimetières militaires, le présentateur évoquait le souvenir de 1914-1918. Pendant la retransmission du Tour de Colombie, il serait inconcevable qu’on mentionne telle fosse commune, tel massacre. Ici, cette douleur est encore vive. Ce n’est pas du passé. »

Embrouillamini sinistre mettant aux prises une multitude de belligérants, la toile de la violence colombienne est aussi une réalité en trompe-l’oeil. Alors que de larges pans de la Colombie rurale vit toujours dans le traumatisme des assassinats impunis, des viols, des extorsions, il n’est pas rare de rencontrer, dans les centres urbains de Bogota ou de Medellin, des jeunes qui vous demandent : » La guerre ? Quelle guerre ? » » Nous, les Colombiens, sommes devenus un peu insensibles, admet Alvaro Baracaldo, juge à la retraite et collaborateur du site La ruta del escarabajo. Nous avons vécu avec le conflit, mais dans les grandes villes, on ne le ressentait pas. Pour une bonne part d’entre nous, on regardait la violence qui touchait notre pays, dix morts ici, quinze morts là, comme on voyait celle du Moyen-Orient. On ne se sentait pas concernés. »

Dignité surnaturelle

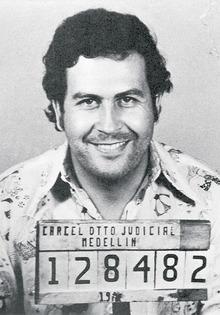

Il y eut pourtant une époque où la terreur fit irruption au coeur des métropoles. La mémoire colombienne reste marquée par l’assaut du palais de justice de Bogota par les guérilleros du M-19, en novembre 1985. Au bout de douze heures, l’intervention de l’armée avait brutalement soldé l’audace du commando, laissant près de cent morts, parmi lesquels plusieurs magistrats. Au cours de la même décennie, Pablo Escobar maintenait Medellin sous son emprise, épaulé par un réseau de sicaires qui imposaient aux habitants de la ville le concert glaçant des mini-Uzi, dont les rafales retentissaient à toute heure du jour et de la nuit. Rayon vélo, le narcotrafiquant n’était pas un ignare. Son frère Roberto, l’un des meilleurs coureurs de la région d’Antioquia, avait participé dans sa jeunesse à trois Tours de Colombie. Des années plus tard, Pablo lui-même sortait au choix la Vespa ou l’hélicoptère pour se rendre aux points stratégiques de la grande course nationale, afin d’applaudir les héros de la route. En 1984, alors que l’argent de la cocaïne lui autorisait toutes les excentricités, le hors-la-loi avait invité à dîner Martin Ramirez, récent vainqueur du Critérium du Dauphiné Libéré, dans son hacienda Napoli.

Est-ce parce qu’il reste associé à cette période douloureuse ? De tous les exploits cyclistes colombiens, le plus intensément ancré dans l’inconscient collectif demeure la victoire d’étape de Luis Herrera à Saint-Etienne, sur le Tour de France 1985. Visage chafouin, corps frêle et tenace d’un oisillon à peine sorti du nid, le grimpeur avait franchi la ligne d’arrivée le visage maculé de sang, conséquence d’une chute dans la descente du col de la Croix de Chaubouret. » Pour nous, Colombiens, le sang, c’est la guerre. Ce fut la seule fois de notre histoire où le sang a été synonyme de victoire « , médite Karina Velez.

Cet été, toute la Colombie espérait une victoire de Nairo Quintana au Tour de France. L’enfant du Boyaca était attendu, presque sommé d’apporter à son pays meurtri une victoire de prestige, la consolation ultime. C’est finalement Rigoberto Uran qui a pris le dessus. Classé deuxième à Paris, à la surprise générale, le leader de la Cannondale est un garçon calme, » d’une dignité presque surnaturelle « , selon les mots d’un ancien coéquipier australien. Un garçon sans haine, malgré ce jour d’août 2001 qui lui a enlevé son père, assassiné dans des circonstances troubles par des paramilitaires. Orphelin à 14 ans, » Rigo » avait alors repris le boulot paternel, vendeur de billets de loterie, pour assurer la subsistance de sa mère et de sa petite soeur. Cinq ans plus tard, le natif d’Urrao tentait le grand saut vers l’Europe, pour devenir cycliste professionnel, engagé désormais dans un contre-la-mort éperdu.

Avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici