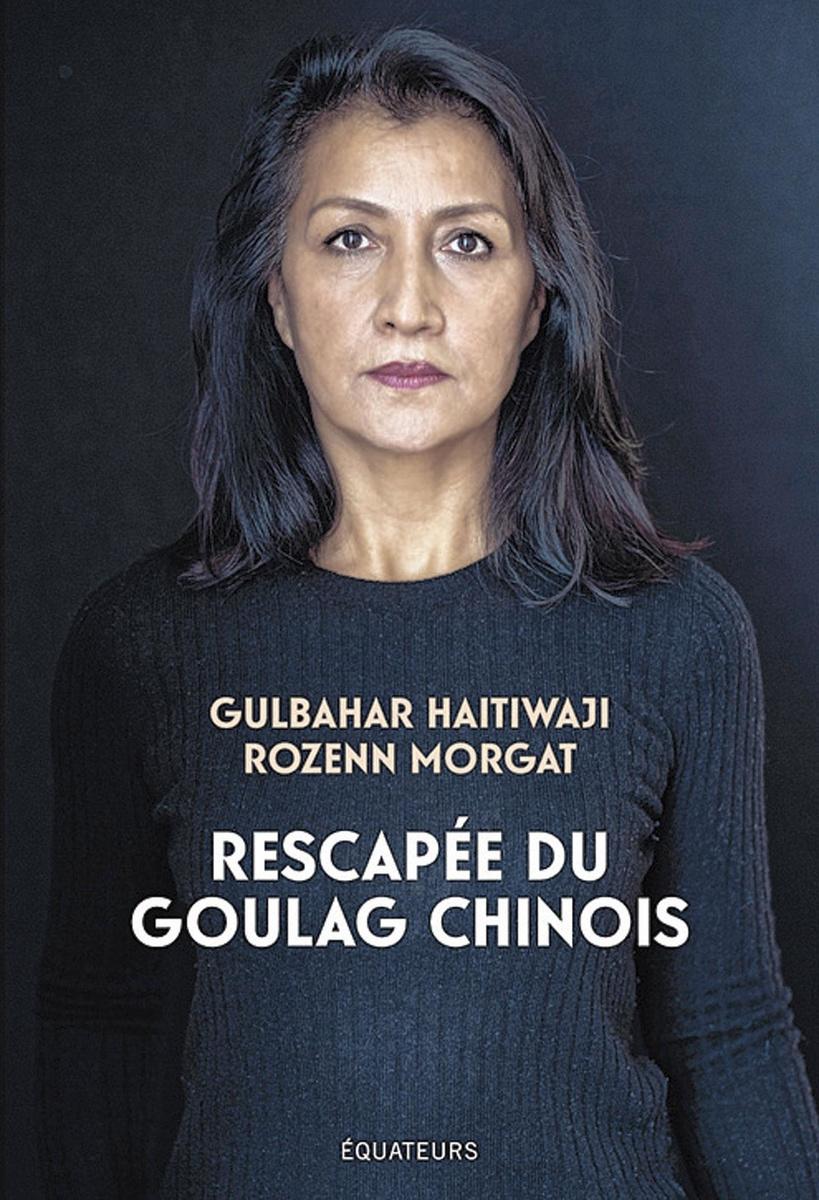

Gulbahar Haitiwaji, rescapée d’un camp de rééducation de Ouïghours (témoignage)

Gulbahar Haitiwaji a été détenue pendant trois ans par les autorités chinoises au Xinjiang. Dans un témoignage rare, elle dénonce le système concentrationnaire qui vise à éradiquer la culture de cette minorité musulmane.

Le contexte

Les Ouïghours, membres d’une minorité musulmane turcophone présente principalement dans le Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, sont la cible d’une répression soutenue de la part de Pékin. Selon des experts occidentaux, un million d’entre eux (sur une communauté de quelque douze millions de personnes) seraient détenus dans des camps de rééducation. Le pouvoir chinois goûte peu leurs revendications à plus de liberté, qui se sont traduites par des actes de terrorisme qui ont culminé en 2013 et 2014.

En quelques semaines, Gulbahar Haitiwaji est devenue la figure emblématique du nouveau goulag chinois. Au moment où on parle de génocide culturel, voire de génocide de la minorité ouïghoure dans le nord-ouest de la Chine, son témoignage vient confirmer et, surtout, détailler l’existence de camps de concentration et de rééducation au Xinjiang. Depuis l’arrivée dans la province de l’ex-gouverneur du Tibet, Chen Quanguo, en 2016, la répression contre cette minorité n’a cessé de s’accentuer. Mais les preuves et les témoignages manquaient, en raison de la surveillance qu’exerce la Chine jusque sur la population chinoise exilée. Selon la propagande du Parti communiste, les Ouïghours vivent sous l’emprise toxique de la religion, une maladie qu’il convient d’éradiquer par la rééducation. On parle d’un million de personnes qui seraient ou auraient été déportées dans ces camps.

Lire aussi: Ouïghours: l’embarras du PTB

Gulbahar Haitiwaji n’avait pas d’activités politiques. Jusqu’en 2006, elle était ingénieure dans la Compagnie de pétrole à Karamay, dans le Xinjiang. Cette année-là, elle a décidé de rejoindre son mari, réfugié politique en France, en posant un simple congé sans solde auprès de sa société. N’ayant pas ressenti le besoin de demander l’asile en France, elle a conservé sa nationalité chinoise. En 2016, un coup de fil venu de Chine l’invite à venir régulariser sa situation. Surmontant un pressentiment négatif, elle prend un vol pour Karamay le 25 novembre 2016 avec un retour prévu le 11 décembre. Elle ne reviendra que trois ans plus tard…

Vous vous faites arrêter dès le 30 novembre 2016 sur les lieux de la Compagnie de pétrole. Vous allez passer d’abord six mois dans la maison d’arrêt de Karamay, enfermée dans une cellule avec d’autres femmes, les pieds enchaînés, revêtues de minces vêtements de détenues… Comment vivez-vous ces moments?

Je ne comprends d’abord pas où je suis, ni surtout pour quelle raison j’y suis. Mais lors de l’interrogatoire, les policiers révèlent qu’ils savent tout sur moi: mes différents emplois en France, mon lieu de vie, etc. Ils finissent par me montrer une photo de ma fille prise lors d’une manifestation contre la répression des Ouïghours au Trocadéro, à Paris, où elle tient un drapeau du Turkestan oriental. Ils me disent qu’elle est une « terroriste ». J’explique qu’elle est venue là pour retrouver des amis, que je n’ai pas d’activités politiques en France. A la fin de l’interrogatoire, quand je demande si c’est fini, le policier me dit: « Ce n’est pas fini, ça ne fait que commencer. » Je suis envoyée à la maison d’arrêt de Karamay dans une cellule où nous sommes plusieurs femmes.

Pendant cette période, vous êtes enchaînée aux barreaux de votre lit pendant trois semaines. Pourquoi?

Je ne comprends pas. D’ailleurs, je n’ai jamais compris la raison pour laquelle j’ai été arrêtée, jusqu’à mon procès qui me condamne, deux ans plus tard, à sept ans « d’école »… Dans ma cellule, chacune attendait une explication sur les raisons de sa détention: il y avait une femme qui était allée à La Mecque, une autre qui était accusée d’avoir vendu un CD religieux, une autre qui avait participé à un mariage sans alcool. Mais était-ce la vraie raison? J’ai toujours pensé que j’étais innocente et je le pense encore. C’est cela qui m’a aidée, je crois. Il y a trois choix face à la répression en Chine: soit on en meurt, soit on se soumet, soit on fait semblant de se soumettre. J’ai fait semblant parce que je n’ai jamais cru que j’étais coupable. Je n’avais pas de sentiments hostiles à l’égard de la Chine, j’avais même gardé ma nationalité.

Quel est votre souvenir le plus douloureux?

Le plus dur était le froid, l’ennui et l’odeur. L’odeur épouvantable de la cagoule qu’on me mettait sur la tête dès qu’on m’emmenait pour un interrogatoire. Le froid car les vêtements donnés étaient beaucoup trop légers pour supporter les températures de l’hiver. L’ennui aussi, car nous restions toute la journée dans une cellule avec des caméras de surveillance qui nous suivaient 24h/24, sans rien pouvoir faire. Dès que nous faisions quelque chose d’illégal, une voix venait nous interpeller et nous obligeait à réciter le règlement: il est interdit de prier, de parler ouïghour, de dessiner, etc. Quand je voulais prier, je me mettais dos à la caméra, faisant semblant de faire des étirements de yoga pour cacher mon visage.

Six mois après votre détention à la maison d’arrêt de Karamay, vous êtes transférée « à l’école », qui est un camp de rééducation. Que se passe-t-il?

En camp de rééducation, on est soumis à une occupation épuisante: être rééduqué onze heures par jour. L’art de la répression selon le Parti communiste chinois, c’est emprisonner en éduquant. Il faut répéter « Merci à notre grand pays. Merci à notre parti. Merci à notre cher président Xi Jinping ». Les surveillants sont partout. On doit marcher en rang, parfois s’arrêter une demi-heure, parfois des heures sans bouger. Le camp de rééducation cherche surtout la transformation mentale par des techniques d’épuisement: la répétition des mêmes phrases, la lumière au néon 24h/24, la perte de l’estime de soi, la perte d’identité progressive, la perte de la mémoire, les aveux filmés…

Vous dites que le camp sent la peinture fraîche. Pourquoi épinglez-vous cet élément?

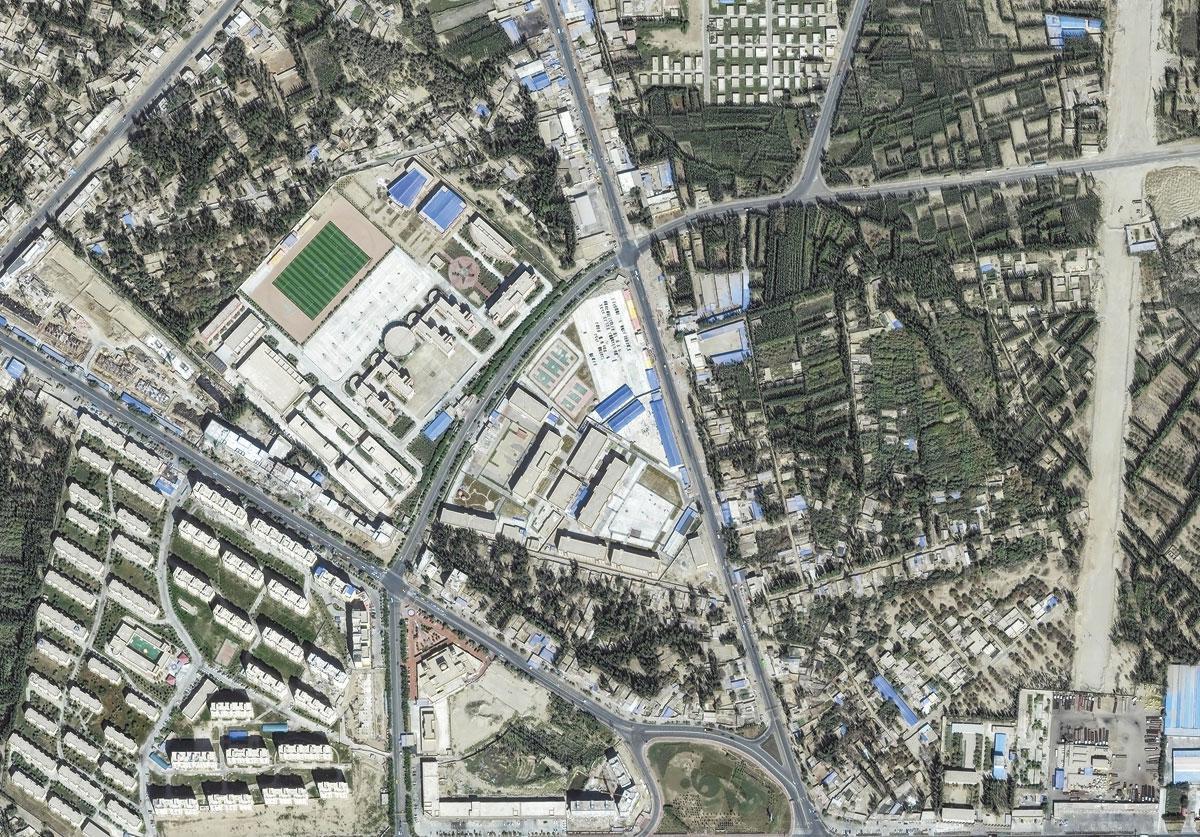

Pendant mes deux années en camp, je remarque que le camp ne cesse de s’agrandir et que les femmes envoyées sont toujours plus nombreuses. Plusieurs fois, je suis déplacée mais je réalise que je suis installée simplement dans un nouveau baraquement dans le même camp. La plupart des femmes dans le camp ne sont que des suspectes dans l’attente d’un procès. Elle sont insultées, humiliées, accusées d’être des séparatistes, des terroristes. Il me semble que tous les citoyens de la province, dès lors qu’ils sont ouïghours, sont devenus suspects, sans savoir de quoi.

Plusieurs fois, vous êtes « vaccinée de force »…

Oui, je reçois des injections forcées contre la grippe. En discutant avec des femmes plus jeunes que moi dans le camp, je découvre qu’après ces injections, elles n’ont plus leurs règles. Là, je me pose la question: sont-ils en train de nous stériliser? Après les injections, j’ai aussi le sentiment que je commence à perdre la mémoire.

Le jour de votre procès s’annonce enfin, deux ans après votre arrestation. Que se passe-t-il?

Oui, le 23 novembre 2018. Il ne va durer que neuf minutes. Ma soeur est dans la salle. On me reproche essentiellement d’avoir supprimé les noms de mon mari et de mes deux filles sur le hukou, le livret de famille. Je suis condamnée à sept ans de rééducation. Je me sens basculer, n’entends plus que ce chiffre 7. Je ne sais pas alors que ma fille s’active en France pour faire connaître ma disparition: elle interpelle les médias, le Quai d’Orsay (NDLR: ministère français des Affaires étrangères).

Contre toute attente, le 12 mars 2019, vous pouvez quitter le camp. Comment êtes-vous traitée?

Je suis placée dans un appartement à Karamay avec onze policiers pour me surveiller: je dois manger, reprendre des kilos et je peux enfin parler à ma famille après trois ans. Mais là, je dois mentir: les policiers profitent de mes conversations pour épier mes proches en France, leurs activités. Je suis contrainte de participer à leur espionnage. Au bout de quelque temps, ma mère et mes soeurs restés au Xinjiang sont invitées à passer trois jours avec moi. Mais là aussi, je suis surveillée, je ne peux parler que d’une vie quotidienne normale. Mes soeurs comprennent le mensonge mais ma mère ne comprend pas: elle ne soupçonne pas ce qui s’est passé, elle n’est pas au courant de l’existence des camps, elle ne comprend pas pourquoi je ne peux la voir que trois jours alors que dans nos traditions, la famille reste toujours autant de temps qu’elle le veut. Jusqu’à aujourd’hui, je peux l’appeler mais je ne peux pas dire la vérité. Elle ne sait rien et ne doit pas savoir, sinon, elle sera suspecte.

Dans ce système de surveillance et de méfiance, il y a la règle du « 3-6-9 ». De quoi s’agit-il?

Au Xinjiang, chaque rue possède son « comité de quartier ». Ce sont des habitants qui accompagnent les démarches administratives d’autres habitants du quartier. Ces gens vont alors rapporter les événements du quartier aux policiers et consignent les nom, prénom, âge et profession des habitants de chaque appartement. Il arrive souvent que des agents viennent sonner à l’improviste à votre porte pour vous proposer leurs services et vérifier en même temps que toutes les personnes avec qui vous vivez sont bien inscrites dans le cahier. Chaque habitant doit déclarer le moindre individu hébergé, c’est cela la règle du « 3-6-9 »: vous avez trois heures pour annoncer la visite d’une personne à l’agent de quartier, qui a six heures pour en informer le commissariat du coin, qui doit enregistrer cette personne dans un délai de neuf heures.

Comment les camps de rééducation peuvent-ils rester aussi secrets?

Au Xinjiang, la vérité ne peut être dite. Ceux qui sont allés dans les camps le savent. Après avoir disparu des mois ou des années, ils ne peuvent rien dire à ceux qui vivent, eux aussi, sous le joug de la police. Car si vous en parlez, ils prendront peur. Tous connaissent des proches qui y ont été emprisonnés. Les camps planent au- dessus des conversations. Mais quand ils s’invitent au détour d’une anecdote ou d’une phrase, personne ne pose de questions. Chacun fait semblant de ne pas avoir entendu. Si on n’en parle pas, alors les camps n’existent pas.

Qu’est-ce qui vous a décidée à témoigner?

J’ai voulu dire la vérité, raconter ce que j’ai vécu. Je sais que c’est un risque pour ma famille, mais mon témoignage, rendu public, nous protège aussi. Jamais je n’ai cherché à avoir d’activités politiques. Je ne sais pas si les Ouïghours subissent un génocide. Je veux simplement témoigner de ce que j’ai vécu. Et dire la vérité.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici