Guerre à Gaza: aucun Premier ministre israélien n’a réussi à appliquer «la pureté des armes»

L’idée de se défendre avec retenue est née parmi les Juifs de Palestine avant la création d’Israël, rappelle le politiste Samy Cohen. Aujourd’hui à Gaza, «la prudence envers les civils a disparu».

Directeur de recherche émérite au Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po, le politiste Samy Cohen publie Tuer ou laisser vivre (1), une passionnante et instructive histoire des différents «âges éthiques» qu’ont connus Israël et son armée depuis l’indépendance de l’Etat en 1948.

Vous expliquez que la notion de «la pureté des armes» naît parmi les dirigeants du Yishouv, la communauté des Juifs présents en Palestine avant la création de l’Etat. Or, on s’aperçoit qu’elle n’est pas appliquée lors de la guerre de 1948. Pourquoi?

Cette idée de «pureté des armes» a émergé au moment des affrontements de la grande révolte arabe en 1939. Pour le Yishouv, l’idée était de se distinguer des forces d’extrême droite, l’Irgoun Zvai Leumi et le Leihi, et de maintenir de bonnes relations avec la Grande-Bretagne. Il s’agissait de se défendre, de répondre aux attaques, mais de manière retenue, pour que «les armes ne soient pas souillées par le sang des innocents». Dans la réalité, ce principe fut assez rapidement mis à mal en raison de deux éléments: la violence des affrontements entre Palestiniens et Juifs, surtout à partir de 1947, dans la période consécutive au vote des Nations unies sur le partage de la Palestine, et l’absence d’armée régulière organisée. Chaque unité recevait des ordres du chef de la Haganah (NDLR: la principale organisation militaire du Yishouv). Mais le contrôle de ces unités n’était pas très efficace. La guerre se réduisait souvent à du «œil pour œil, dent pour dent». Dans la période allant de la déclaration d’indépendance, en 1948, à 1949, quand Israël doit se battre contre plusieurs armées arabes, la situation n’a pas beaucoup évolué parce que, même si une armée officielle a été constituée, elle a eu du mal à se muer en une armée moderne qui respecte des règles de retenue. Plusieurs massacres de civils palestiniens ont ainsi eu lieu en réponse, chaque fois, à des attaques des forces armées arabes contre des civils israéliens. David Ben Gourion, le premier Premier ministre d’Israël, était conscient qu’un vent mauvais soufflait sur l’armée. Des échanges en Conseil des ministres avec des ministres qui se disent très choqués par le comportement des soldats juifs en témoignent. Mais David Ben Gourion n’a jamais pris la décision d’imposer des règles de retenue à l’armée.

A cette période succède une autre où l’éthique est davantage respectée. Elle correspond aussi au temps des négociations de paix avec les Palestiniens… Y a-t-il une relation de cause à effet?

Il y a une évolution spectaculaire à partir des années 1960. Le contexte général est différent. Le phénomène des massacres disparaît complètement. Après la guerre des Six jours en 1967, la société israélienne se sent plus sécurisée. Tsahal est influencée par les nouvelles normes éthiques qui se répandent dans plusieurs armées occidentales. Elle élabore un code éthique, ce qui n’existait pas auparavant. Des conseillers juridiques sont placés auprès du chef d’état-major des armées afin de le conseiller sur le plan juridique, lorsqu’il planifie des opérations. La société israélienne est aussi moins soumise au pouvoir politique. Elle est plus libre, réfléchit par elle-même, commence à se poser des questions, à se rapprocher des Palestiniens… De nombreux mouvements de protestation émergent. Quand Israël mène la guerre du Liban en 1982, beaucoup d’Israéliens n’acceptent pas que l’armée ait laissé les Phalanges chrétiennes libanaises commettre les massacres dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila. Des manifestations monstres ont lieu à Tel-Aviv pour réclamer la démission du ministre de la Défense et du chef d’état-major militaire, ce qui d’ailleurs se produira… Bref, le changement est radical.

«Certaines unités combattantes tentent de respecter “la pureté des armes”, d’autres s’en fichent complètement.»

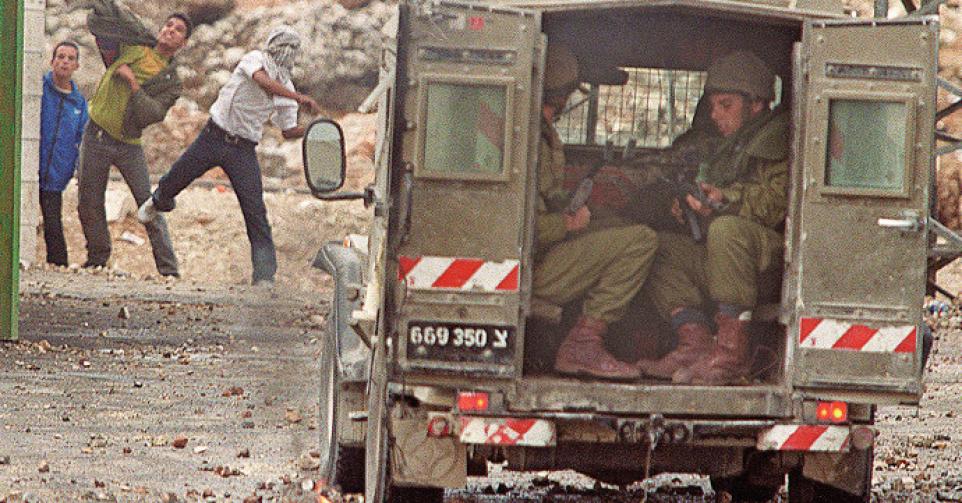

La deuxième Intifada qui éclate en 2000 marque-t-elle un tournant dans l’autre sens?

La deuxième Intifada marque un changement important, dû à l’émergence d’un terrorisme opéré d’abord par le Hamas, ensuite par le Fatah. Des attentats-suicides feront d’innombrables victimes civiles israéliennes. Des bombes explosent à Tel-Aviv, à Haïfa, à Jérusalem. Les gens ne se sentent plus en sécurité. Ils réclament de l’armée de la ramener. Ils lui donnent carte blanche pour utiliser la manière forte contre les groupes palestiniens. L’armée en use, obligée d’apporter une réponse pour protéger la population. C’est une guerre contre une guérilla, où l’ennemi est partout et nulle part. Les soldats postés à des checkpoints sont nerveux et ont tendance à ouvrir le feu trop rapidement. Une sorte de droitisation de la société s’opère avec l’argument que «les accords d’Oslo devaient déboucher sur une solution politique; les Palestiniens l’ont abandonnée puisqu’ils envoient des terroristes commettre des attentats». Les partisans de la paix perdent confiance envers les Palestiniens. La société dérive plus à droite encore que l’armée. Celle-ci ne veut pas s’exposer à des critiques des instances juridiques internationales, surtout après la publication du rapport Goldstone (NDLR: du nom du juge Richard Goldstone mandaté par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour enquêter sur le comportement de Tsahal lors de l’opération Plomb durci à Gaza en 2008-2009) tandis que la population, elle, réclame la protection des soldats avant tout, au détriment des civils palestiniens. A la suite de ce rapport, on verra toutefois Tsahal utiliser des armes plus précises et moins agressives.

Cette tendance s’est-elle encore renforcée lors de l’offensive consécutive au massacre du 7-Octobre?

Après le 7-Octobre, il y a une très nette rupture avec la période précédente. C’est le retour des bombes lourdes, dont celles d’une tonne, ce qui est incroyable dans une zone habitée. Elles tuent un chef du Hamas ou du Djihad islamique, mais aussi quantité de civils. Les mesures de prudence afin de minimiser les dommages collatéraux sont abandonnées. Beaucoup de témoignages et d’enquêtes montrent que la prudence envers les civils a disparu.

Diriez-vous qu’il y a un «permis de tuer»?

J’ai utilisé la notion de «permis de tuer» symboliquement pour expliquer ce qui se passe dans la société israélienne. Complètement traumatisée par l’attaque du 7 octobre 2023, elle ne s’intéresse pas du tout aux opérations de l’armée dans la bande de Gaza. Elle n’attache aucune importance aux images diffusées partout dans le monde de destructions massives, de civils morts en grand nombre. A l’armée, elle dit: «Faites ce que vous voulez; cela nous est complètement égal; mais on veut que vous nous débarrassiez du Hamas.» La société s’est radicalisée plus encore que lors de la deuxième Intifada. Elle est devenue totalement indifférente à la vie des civils palestiniens.

«Faire apparaître Israël comme un Etat brutal qui ne respecte pas le droit international, c’est la grande victoire du terrorisme.»

En quoi la formation des soldats et la présence de sionistes religieux au sein de l’armée peuvent-elles expliquer l’évolution de Tsahal?

L’armée est confrontée à deux problèmes. D’abord, les réservistes. Ils sont plus difficilement contrôlables que des soldats qui font leur service militaire obligatoire. Ils sont plus âgés, plus mûrs politiquement, ont une capacité de réflexion personnelle, sont moins disciplinés. L’armée a des difficultés à les contrôler. Or, ils sont nombreux. Ils représentent pratiquement le double de l’armée des conscrits. Certains se sont comportés de manière brutale. Ensuite, le sionisme religieux. De nombreux soldats sionistes religieux sont des colons. Ils sont mus par un sentiment antiarabe très fort. L’idée de vengeance est pour eux presque une obligation à mettre en œuvre.

Dans l’histoire d’Israël, la contestation du comportement de l’armée est souvent venue des militaires eux-mêmes. Cela pourrait-il être le cas encore aujourd’hui?

La contestation est minime pour l’instant. Mais c’est quand même grâce à des réservistes de gauche que les médias ont pu divulguer beaucoup d’informations sur le comportement brutal de certaines unités de l’armée dans la bande de Gaza.

La prétention à être «l’armée la plus morale au monde» est-elle durablement écornée?

Cette expression d’«armée la plus morale au monde» est un mythe. Elle revient en boucle dans l’opinion publique israélienne. Mais ce n’est pas une notion scientifique. Aucune étude scientifique sérieuse n’a été produite pour comparer l’armée israélienne à d’autres, américaine, française, britannique… Du reste, les comparer serait très difficile parce que le contexte, les motivations ne sont jamais identiques. Chaque armée combat pour des raisons différentes, dans des contextes différents, avec des risques différents… Par ailleurs, «l’armée la plus morale au monde» renvoie à l’idée que Tsahal est un corps homogène. Ce n’est pas le cas. Elle est fractionnée en plusieurs unités. Chacune est dotée d’une culture propre, d’une conception propre de la morale. Certaines unités combattantes tentent de respecter «la pureté des armes», d’autres s’en fichent complètement. Il n’y a pas qu’une Tsahal, il y en a plusieurs.

La responsabilité des dirigeants politiques est-elle grande par rapport au respect d’une certaine conscience morale?

Les dirigeants politiques ont une grande responsabilité, celle de donner l’impulsion, de montrer l’exemple pour dire «écoutez, on doit se battre, se défendre. Mais il y a des choses qu’on ne peut pas faire». Malheureusement, j’ai constaté depuis 1947-1948 qu’aucun Premier ministre israélien, même Yitzhak Rabin, n’a adopté ce genre de position. Par démagogie, par souci de conserver leur popularité auprès de l’armée et de l’opinion publique.

Cette rupture morale brutale peut-elle fragiliser la démocratie israélienne?

La démocratie est avant tout déstabilisée par le terrorisme On l’a vu aux Etats-Unis après le 11-Septembre. Sous la pression de l’opinion publique, le gouvernement américain a pris des décisions radicales. C’est la même chose en Israël. La démocratie a été déstabilisée et beaucoup plus fortement après le 7-Octobre. Je l’ai constaté lors des échanges que j’ai eus avec des Israéliens. Ils me riaient au nez quand je leur disais qu’Israël est une démocratie et qu’elle ne doit pas laisser les valeurs démocratiques disparaître. Ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas l’entendre. C’est pour cela que je dis que le terrorisme a remporté une victoire sur la démocratie. Le Hamas a perdu des hommes, des territoires, de sa puissance. Mais il a réussi une chose: faire apparaître Israël comme un Etat brutal qui ne respecte pas le droit international. C’est la grande victoire du terrorisme.

(1) Tuer ou laisser vivre. Israël et la morale de la guerre, par Samy Cohen, Flammarion, 368 p.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici