Une personnalité dévoile ses oeuvres d’art préférées. Celles qui, à ses yeux, n’ont pas de prix. Pourtant, elles en ont un. Elles révèlent aussi des pans inédits de son parcours, de son caractère et de son intimité. Cette semaine : le baryton José Van Dam.

C’est dans un beau 4-étoiles de la capitale, à deux pas de la Grand-Place, à quelques pavés du théâtre de La Monnaie que » le maître de musique » nous a fixé rendez-vous, à 15 heures, un samedi. Ici, les bougies sont allumées dès midi et le parfum d’intérieur vous accompagne dès l’entrée pour vous mener au patio d’été, coeur de ce qui fut jadis un ancien monastère et qui, trois siècles plus tard, s’enorgueillissait de recueillir le dernier soupir du peintre David, alors en exil.

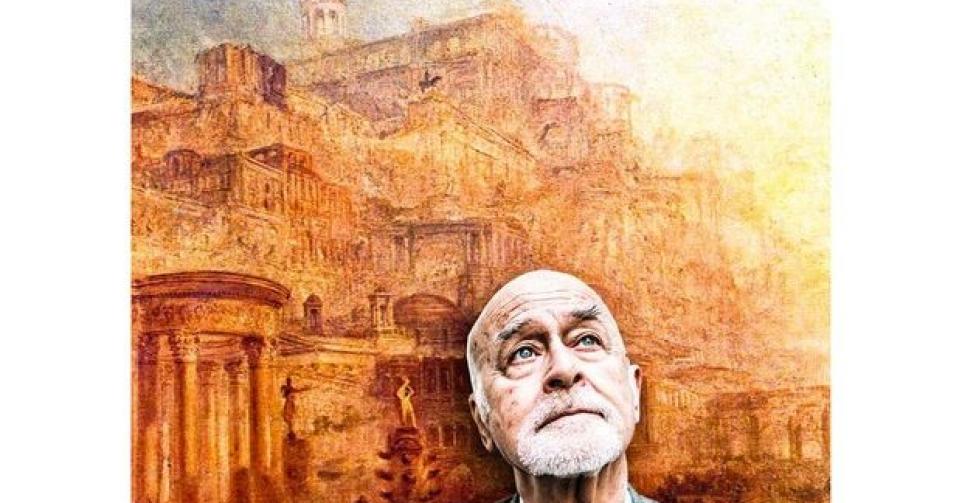

Arrive José Van Dam, le plus célèbre de nos barytons, sans doute aussi le seul chanteur classique belge mondialement connu. Veste de costume, pantalon en toile, baskets et casquette, fringant dans ses 77 ans, il apparaît en compagnie d’une très jolie demoiselle. Pas de doute, son entrée produit son effet dans les salons de velours où, limonade en main, certains se demandent s’il s’agit de sa fille ou de sa petite amie. D’emblée, l’homme coupe court aux interprétations en nous présentant sa petite-fille avec qui il passe son samedi parce que, demain, il sera déjà reparti à Split, en Croatie, où il vit aujourd’hui. Ce qui ne l’empêche pas de repasser souvent en Belgique, le temps de quelques concerts et de s’occuper de ses élèves. Car s’il a fait ses adieux à l’opéra en 2010, pas question de traîner en pyjama ou de se la dorer au soleil : Van Dam continue à chanter et à enseigner, à » la chapelle » – entendez Reine Elisabeth -, ou participer à des jurys, comme pour le célèbre concours éponyme consacré, cette année, au chant et qui s’apprête d’ailleurs à démarrer.

Installé dans le patio, il commande un tonic et tapote machinalement la table, le temps de faire connaissance. Car Van Dam est plutôt du genre discret et introverti, l’antithèse d’un Pavarotti, mais il se réchauffe au fur et à mesure que fondent les glaçons dans son Schweppes . Pour lui, l’art est une évidence. Il faut dire qu’il a commencé jeune, à 11 ans, en accompagnant Edith Piaf ou Annie Cordy dans le salon de ses parents. C’était juste après la Seconde Guerre mondiale. Une famille modeste où maman tient un salon de coiffure et papa un atelier d’ébénisterie. Une famille pas du tout branchée culture mais qui croit dur comme fer aux vertus du travail. En Dieu aussi. D’ailleurs, José, c’est Joseph. Mais on n’est pas fermé à la musique : les Van Dam possèdent une radio et même un tourne-disque, le tout assemblé dans un joli meuble construit par le père. » Pour l’époque, c’était déjà pas si mal « , lance le baryton en regardant le smartphone de sa petite-fille posé sur la table. Jeune, il écoutait Nat King Cole, entre autres. Ce jazz qui lui colle toujours au coeur : il vient de sortir son deuxième disque jazzy, Chansons d’automne, plus branché chanson française que le premier, Caminito, dédié au tango. Tous les deux ont été enregistrés avec ses » acolytes « , les musiciens Jean-Philippe Collard- Neven et Jean-Louis Rassinfosse.

La fierté du timide

José Van Dam confie que l’art, c’est son truc. Et qu’il est lui-même, à sa manière, un peu » marchand d’art « . Mais à la différence d’un tableau ou d’une sculpture, son art à lui vit. » Une peinture, aussi belle soit-elle, ne changera pas, alors que la musique, même si vous l’interprétez pour la cinquantième fois, sera toujours singulière. »

Si la musique et ses professeurs jettent rapidement leur dévolu sur lui, les beaux-arts prennent plus de temps : c’est à Paris, alors qu’il intègre, à 20 ans, l’opéra Garnier, qu’il découvre, grâce à des amis, ses premiers musées et ses premiers tableaux. Des souvenirs assez vifs de Manet et de Monet avant de poursuivre sa carrière à Genève, Berlin et de se faire consacrer, en 1971, à la Mecque européenne, le festival de Salzbourg. Il y débute sa collaboration avec Herbert von Karajan, un » très grand homme « , avec lequel il chemine longtemps. L’heure a sonné pour les plus grandes scènes mondiales, l’occasion aussi de parfaire sa connaissance des plus beaux musées.

Pour son Renc’art, Jefke, comme on l’appelait enfant, a choisi en premier une toile de Turner, même s’il affectionne quasiment tous les tableaux du maître anglais : » C’est à New York, à la Frick Collection, que je les ai découverts « , précise-t-il avant de se tourner vers sa petite-fille pour lui demander si elle a déjà visité le célèbre musée new-yorkais. » Ses couleurs m’ont toujours terriblement touché. Aujourd’hui encore, Turner m’émeut beaucoup. Comme son évolution, à la fin de sa vie. Il confine au surréalisme, c’est magnifique ! » Pas d’envolées lyriques, ni de grandes leçons. Encore moins d’émotions étalées. Van Dam avoue être un grand timide qui se force depuis toujours à ne pas l’être : » J’ai lutté, vous n’imaginez pas ! Ce qui m’a décidé, c’est que ma timidité passait pour du mépris auprès des gens et donc, involontairement, je les blessais. Quand j’étais jeune, j’arrivais sur une scène pour des répétitions et je n’osais pas saluer le choeur, de peur d’obliger les 80 chanteurs à devoir le faire aussi. Finalement, avec les années, j’ai réussi à me créer un personnage sûr de lui à la scène tout en restant lui-même dès qu’il la quittait. Ça m’a aidé à garder les pieds sur terre et à ne jamais me perdre dans le succès ou la célébrité. » Il raconte l’anecdote, récente, d’un dîner après un concert : à son arrivée, tout le monde se lève et l’applaudit, le laissant désemparé. » Je n’aime vraiment pas attirer l’attention. C’est chaque fois une épreuve. »

Avec une carrière comme la sienne, beaucoup lui demandent d’écrire ses mémoires et de partager ses expériences, un pas qu’il ne franchit pas parce que, même si sa vie d’artiste lui a beaucoup plu, c’est avant tout de sa vie privée dont il est le plus fier : » Même si je me suis marié quatre fois « , relève-t-il, amusé. Il ne fait pourtant pas l’effet d’un séducteur même si avec ses grands yeux bleus et sa chaîne en or, il porte toujours beau. La faute au métier, sans doute. Parce que lui se dit plutôt facile à vivre, ce qui amuse beaucoup sa petite-fille. » Un métier formidable mais un métier de solitaire où on voyage constamment. Mais j’ai eu la chance d’avoir un fils et d’aimer comme le mien le fils de ma troisième épouse, le papa de ma petite-fille. C’est ça qui compte le plus, alors, étaler ma carrière dans un livre… »

La noblesse de l’artisan

Poursuivant sur sa lancée, notre trésor national en élit un autre : la Grand-Place de Bruxelles, qu’il traversait jadis pour se rendre au conservatoire. Une place qu’il avait toujours rêvé d’habiter. Récemment, il y a encore visité un appartement à louer, avant de décider de s’établir à Split avec son épouse. » Bruxelles a tellement changé : il n’y a plus que des touristes et les grandes enseignes ont chassé tous les petits commerçants, c’est effrayant ! » Mais ce qui le touche le plus, Grand-Place, c’est le travail d’orfèvre de ses artisans. Ici, chaque maison est unique et réunit autant les arts que la noblesse du travail manuel : » J’ai voyagé énormément mais croyez-moi, une place pareille, il n’y en a pas deux au monde. »

La noblesse de l’artisan, il l’admirait tant chez son père, ébéniste. Il sculptait et polissait ses meubles avec patience et n’acceptait des commandes que s’il était certain de pouvoir s’y consacrer à 100 %. Comme José Van Dam, qui s’est toujours refusé à interpréter des personnages qu’il n’aimait pas ou à s’attaquer à des rôles qui ne faisaient pas écho à ses convictions profondes, quitte à dire non, même aux plus grands. Un idéaliste, qui a toujours vécu dans sa bulle, par amour de l’art et de son métier, comme son père finalement, son plus grand modèle, qui a tout fait pour que son fils puisse poursuivre dans la musique sans pour autant avoir les codes pour l’accompagner. Et qui meurt alors que José vient d’être accepté au conservatoire de Bruxelles, à 18 ans.

Le Cyrano de Wagner

Pour conclure sa sélection, José Van Dam hésite. Ça pourrait être Les Noces de Figaro, son opéra préféré de Mozart, qu’il a interprété plus de 400 fois. Ou Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, de Wagner, » pour la noblesse de Hans Sachs « . Ou Pelléas et Mélisande, » pour l’extraordinaire sensualité de la musique de Debussy, un génie que j’associe à celui de Mozart « . Mais s’il ne fallait s’en tenir qu’au livret, ce serait assurément les Maîtres Chanteurs parce que contrairement à tous les autres opéras de Wagner, » dans celui-là, il y a de l’amour, de l’humour et énormément de générosité dans le personnage de Hans Sachs « . Une histoire à la Cyrano de Bergerac, son livre préféré où, ici aussi, le héros sacrifie son coeur au nom d’un amour plus grand encore.

Même si le chant et la musique restent, après sa famille, le centre de sa vie, le baryton confesse ne pas regretter l’opéra. L’occasion de l’interroger sur la question des mises en scène contemporaines où le débat entre » classiques » et » modernes » a le don de transformer n’importe quel dîner en véritable guerre des tranchées. Le vieux lion sourit et explique qu’à son estime, un metteur en scène a tous les droits à la condition de respecter la musique et le livret. » Si les gens viennent à l’opéra, ce n’est pas pour voir des choses difficiles mais pour voir des choses qui les font rêver ! C’est ça l’art, il vous arrache à votre quotidien. »

Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851)

Sorte de trésor national anglais, au même titre que les Joyaux de la couronne britannique ou la reine d’Angleterre, Turner n’en est pas moins – n’en déplaise aux Français – considéré comme le précurseur de l’impressionnisme. Formé au dessin et à la couleur, il fréquente assidûment la Royal Academy – en participant à presque toutes ses expositions – et finit par en devenir un membre important. Reconnu de son vivant comme un paysagiste de grand talent, il laisse à sa mort un legs de plus de 20 000 toiles à l’Etat britannique. Depuis 1987, il bénéficie d’une aile entière à la Tate Gallery de Londres.

Sur le marché de l’art. Comptez entre 30 et 34 millions d’euros pour ses huiles sur toile. Pour ses dessins – colorés et de grande qualité -, prévoyez quelques centaines de milliers d’euros, tout de même.

La Grand-Place de Bruxelles (XIIe siècle – reconstruite en 1695)

Architecturalement, la place est aussi complexe que le système institutionnel belge, à savoir un grand melting pot où tous les styles se mélangent : du bourguignon, du gothique, du néo-gothique, un peu de flamboyant, pas mal de baroque et du classique aussi. Occupée dès le xiie siècle, elle se développe sous l’impulsion des guildes et des métiers des xive et xve avant d’être complètement démolie par les troupes de Louis XIV, qui voulut se venger des Hollandais et des Anglais qui avaient coulé ses bateaux. A ce qu’il paraît, le Roi-Soleil était bien fâché sur ses hommes quand il connut l’étendue des dégâts. Qu’à cela ne tienne, même s’il ne reste que l’hôtel de ville, dès le lendemain, les habitants et les autorités de Bruxelles entreprennent sa reconstruction. On estime en moyenne que plus de 22 000 personnes traversent la Grand-Place chaque jour.

Richard Wagner (1813 – 1883)

Né dans une famille d’artistes, Richard tâte de la poésie avant de se lancer dans la musique, une discipline dans laquelle son génie attendra de longues années avant d’être finalement reconnu. Wagner rame jusqu’à ce que le jeune roi de Bavière, Louis II, décide de le financer. Malheureusement, le compositeur n’est pas facile, dépense beaucoup et affiche trop ouvertement son concubinage avec Cosima, fille de Franz Liszt, déjà mariée à un chef d’orchestre. Les Bavarois ne le supportent plus, qui forcent Wagner à l’exil tandis que ses compositions continuent à être jouées à Munich. Son protecteur et mécène Louis II assure le paiement de la construction du Festspielhaus (Palais des festivals) sur la » colline sacrée » à Bayreuth, le temple de la musique wagnérienne, où son concept » d’art total » trouvera enfin son écrin. Car si la musique n’est pas un divertissement mais un art destiné à réveiller les énergies psychiques des spectateurs, le théâtre, lui est surtout un lieu destiné à les accueillir en vue de leur initiation sacrée. D’où, sans doute, la vision que Wagner a de l’artiste : plus qu’un homme, il est avant tout le guide spirituel de son peuple. Comptez en moyenne 4 à 5 heures de représentation par oeuvre, 7 à 8 années avant d’obtenir une place à la » colline sacrée » et plus ou moins 1 100 euros pour vous y asseoir en catégorie A.