Alain Hubert : Croc-blanc

Une personnalité dévoile ses oeuvres d’art préférées. Celles qui, à ses yeux, n’ont pas de prix. Pourtant, elles en ont un. Elles révèlent aussi des pans inédits de son parcours, de son caractère et de son intimité. Cette semaine : l’explorateur Alain Hubert.

à voir Alain Hubert – presque 65 ans – débarquer de l’Antarctique où il vient de passer quelques mois, une chose est certaine : le froid, ça conserve. L’explorateur nous a fixé rendez-vous dans l’atelier de l’artiste bruxelloise Isabelle de Borchgrave, qu’il a rencontrée à un dîner et dont les sculptures en papier recyclé le fascinent depuis des années. Des sculptures, des robes, des dessins et des céramiques aussi, sans compter » tous ces merveilleux tableaux « , dont sa série africaine Africa inside me, de laquelle il a tiré sa première oeuvre d’art préférée. Mais pour l’heure, celle-ci est emballée comme un bonbon Napoléon dans le hall d’entrée et s’apprête à rejoindre une exposition. » Dommage « , regrette Alain Hubert. Comme pour briser la glace, il explique que ce qui le sidère le plus chez Isabelle de Borchgrave, c’est qu’elle soit parvenue à rendre si » justement » l’ambiance et le sentiment que procure l’Afrique sans pourtant connaître vraiment le grand continent. Contrairement à lui, qui le connaît très bien. C’est en effet d’Afrique du Sud que démarrent toutes ses » expés » en Antarctique. Par conséquent, il l’avoue, il ne vit plus que quelques mois par an en Belgique : » Juste le temps de préparer la prochaine expédition, car octobre c’est déjà demain ! » s’exclame- t-il, orteils à l’air sur le marbre blanc de ce hall d’entrée.

Birkenstock à scratch, chemise à carreaux traversée de tirettes et pantalon à poches, Alain Hubert détonne franchement dans le showroom plutôt chic de la plasticienne où tout ne semble être que luxe, calme et volupté. Et c’est après avoir suivi la personne de maison qu’il s’installe derrière une jolie table en bois, sous une jungle de nénuphars en papier accrochés au plafond. Fermée mais ouverte, la pièce est délimitée au sud par une jolie pièce d’eau, au nord par un feu ouvert à mi-hauteur, à l’est par une grande vitrine remplie de céramiques, et à l’ouest par un bar couvert de faïences sur lequel le fondateur et président de la Fondation polaire internationale a posé son sac à dos.

Pas très à l’aise au démarrage mais affable tout de même, l’aventurier confie que, bien qu’il adore l’art, » ce n’est quand même pas si facile que ça, votre truc ! » Mais comme il ne semble pas avoir peur de grand-chose, à la deuxième question seulement, la glace est brisée et notre Indiana Jones semble parfaitement dégivré derrière son eau glacée. Dehors, il fait 28 degrés et lui est venu à vélo, depuis Rhode-Saint-Genèse, où il vit, de l’autre côté de la forêt de Soignes, à l’opposé de Watermael-Boitsfort où il a passé son enfance et d’où partaient ses premières expéditions vélocipédiques. » Même derrière un buisson, il y a toujours quelque chose à découvrir ! » prétend l’ancien guide de montagne, qui traîne sa bosse dans les deux pôles (Arctique et Antarctique) depuis plus de trente ans.

A pied, à ski ou à voile, il a escaladé les plus hautes montagnes, traversé la Sibérie et le Groenland avant de dédier sa vie au cercle polaire. Ou plutôt à la lutte contre le réchauffement climatique. » Le plus grand défi de l’homme aujourd’hui. »

Entre ses expéditions à vélo et la création de la station polaire Elisabeth, en 2009, ce fils d’une famille de brasseurs et de constructeurs à Knokke-Heist bricole ses premiers meubles à 12 ans, découvre la montagne avec sa famille – le premier choc de sa vie – et poursuit des études d’ingénieur à l’UCL. Il participe à plusieurs mouvements de jeunesse et s’engage dans l’associatif tout en militant activement, contre le nucléaire notamment. Etudes terminées, il s’installe en communauté, défend la création de coopératives comme nouveau mode de production et crée son entreprise de construction qui ne faisait payer » que les riches, jamais les pauvres « . En parallèle, des expéditions, des ascensions, des records avec son ami Dixie Dansercoer avant de prendre conscience, grâce à des scientifiques, que c’est bel et bien l’homme qui est à l’origine des changements climatiques. Là intervient le deuxième choc de sa vie. » C’est à cet instant que ma trajectoire de vie a rencontré celle des autres… » Alain Hubert affirme avoir choisi ce jour-là de renoncer à ses projets personnels, dont l’ascension de l’Himalaya qu’il tentait alors pour la quatrième fois, et de créer une fondation, en 2002, à laquelle il se consacrerait entièrement.

L’attraction de l’engagement

C’est donc tout naturellement au nom de » l’engagement » qu’Alain Hubert a choisi l’immense fresque de Roger Somville, Le triomphe de la paix, comme second choix. D’abord, parce que Somville a été son professeur d’art plastique à l’académie des beaux-arts de Watermael-Boitsfort ; ensuite, et surtout, parce que le peintre belge était un homme engagé. Un artiste à la forte personnalité qui n’hésitait pas à faire grimper ses élèves de 12 ans sur des échafaudages pour peindre de grands formats. » Il m’a fait découvrir l’art mais, surtout, il m’a appris à rêver plus loin. Son art n’était pas institutionnel mais sociétal, à l’image des combats menés à l’époque et qui parlaient aux adolescents que nous étions. Encore aujourd’hui, je l’admire beaucoup. »

L’explorateur et entrepreneur explique que si cette fresque représente les forces répressives de la société, elle illustre aussi une famille qui, dans sa petite barque, leur échappe en voguant sur l’océan. » En un mot, c’est tout ce que j’aime et qui m’émeut. » Et Alain Hubert de confier qu’il est particulièrement sensible aux fortes personnalités qui s’engagent corps et âme pour leur idéal. D’ailleurs, même s’il admet lui-même être un fort en gueule, avec Somville, ça ne passait pas : » Il me recadrait immédiatement. Il avait beaucoup de charisme. Ce sont des natures comme la sienne qui m’ont fait aussi prendre confiance en moi. »

La clé, c’est l’homme

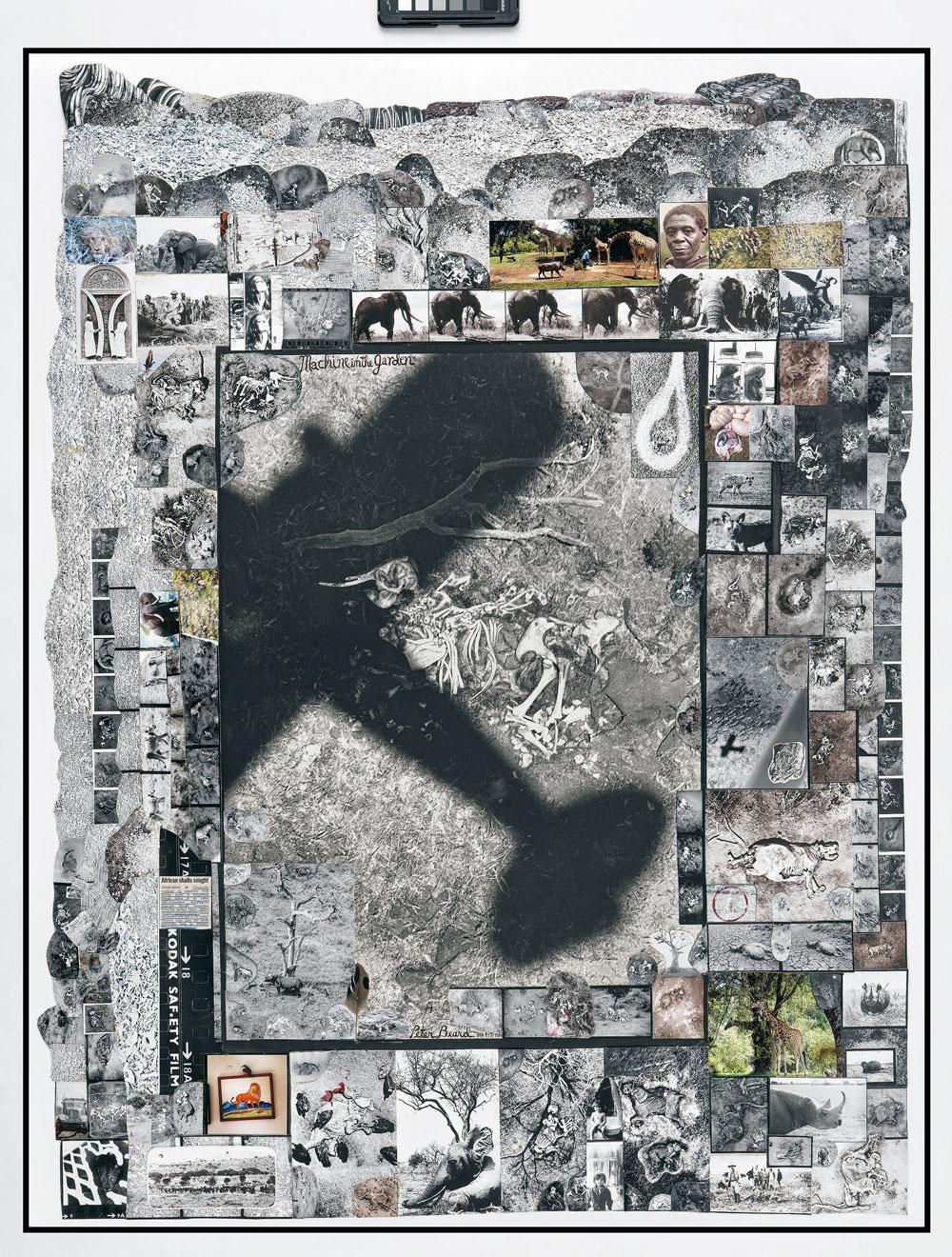

Pour sa dernière oeuvre, le papa de la station Elisabeth a choisi un cliché de Peter Beard, le célèbre photographe américain passionné par la faune animale et qui est, accessoirement, le mari de la soeur de sa femme, son beau-frère donc. Une grande star du huitième art, copain avec autant de stars que d’animaux sauvages et que son pote Andy Warhol se plaisait à surnommer le » Tarzan moderne « . Ici, il est aussi question d’engagement mais également de l’extinction des espèces. Comme celle de l’éléphant d’Afrique qui, selon l’explorateur, préfigure celle de l’humanité. » Cette photo a été prise dans les années 1970 quand Beard accompagnait des naturalistes en Afrique pour étudier les raisons de leur disparition. » En cause, les bouleversements climatiques et la modification de l’habitat, une situation qui nous pend au nez quand on sait à quel point l’organisation sociale de l’animal est proche de celle de l’homme. » Nous sommes en face du même défi, or nous savons aujourd’hui que si l’homme est responsable de la situation de la planète, il est également en mesure d’assurer sa survie en adaptant son comportement. C’est la première fois dans l’histoire qu’on sait ce qu’il faut faire pour survivre, c’est incroyable et extraordinaire à la fois ! » Il semble d’ailleurs que des initiatives citoyennes émergent de plus en plus, reconnaît-il avec plaisir, tout en regrettant que celles-ci ne semblent pas contaminer le politique qui persiste à penser que les choses se régleront : » Business as usual. » Entendez : grâce à une solution miracle qui n’existe pas.

Alain Hubert ponctue son raisonnement par une citation de Léonard de Vinci, chère à Peter Beard, et qu’il traduit comme suit : » Tous les animaux languissent, emplissant l’air de lamentations. Les forêts tombent en ruines, les montagnes sont éventrées pour y arracher les métaux qu’on y trouve… Comment, dès lors, désigner un être plus néfaste que l’homme, celui qui adressant des hymnes de louange au Ciel, flattent ceux qui, avec toujours plus de zèle, blessent leur pays et la race humaine » ( Prophecies, 1490).

C’est aussi pour toutes ces raisons que sa fondation s’est engagée dans la création de la Station polaire internationale, aussi célèbre pour le fait de dégager » zéro émission » et d’être alimentée à 100 % d’énergie renouvelable que pour avoir été à l’origine de drames shakespeariens avec l’Etat belge, ces dernières années. Si Alain Hubert estime avoir été traîné injustement dans la boue et » suicidé médiatiquement » par les autorités fédérales, il se réjouit que le conflit juridique avec l’Etat (long de trois ans) se soit réglé l’année dernière. D’ailleurs, on ne décèle aucune rancune dans son rire franc. L’explorateur retient plutôt avoir trouvé un soutien inespéré au sein de la population en ces moments » très difficiles « . En tout état de cause, la station est désormais entre de bonnes mains (reprise par l’Etat mais exploitée par la fondation d’Alain Hubert). Et elle accueille nombres d’expéditions scientifiques qui, grâce au forage dans la glace, peuvent analyser ce qu’était la terre avant le réchauffement climatique.

Sur le fond, Alain Hubert n’imaginait pas que son engagement en faveur de la planète irait si loin. Plus qu’une folie, c’est une certaine » naïveté » qui lui aurait permis de réaliser autant de choses dans sa carrière. La passion, aussi. Mais, avant tout, la poursuite d’un rêve sans lequel, assure-t-il, il n’y a pas d’avenir possible. C’est en cela d’ailleurs que l’art lui semble si important car, au-delà de l’émerveillement qu’il procure, il est surtout » une incroyable machine à rêver « . Et, de tous les arts, l’ancien guide de montagne n’étonne pas en affirmant que, pour lui, c’est bel et bien la nature et ses mystères qui nous offrent les plus belles oeuvres. D’ailleurs, il ne collectionne que des pierres, petites ou grandes, ramassées au gré de ses expéditions. » La pierre était là avant nous et sera là après nous, elle n’a pas d’âge et, finalement, c’est une des seules choses capables de nous raconter notre histoire. «

Renc’Art revient à la rentrée, en septembre.

Isabelle de Borchgrave (1946)

Célébrée pour ses costumes en papier, elle travaille tout autant la peinture et la céramique que le design. Formée à l’académie de Bruxelles, elle ouvre un premier atelier au Sablon avant de se lancer dans la décoration d’hôtels et de réaliser, en 1994, sa première collection de vêtements : Papier à la mode. Depuis, quatre collections ont tourné aux quatre coins du monde et un nouvel atelier s’est ouvert, à deux pas des étangs d’Ixelles.

Sur le marché de l’art. Pour le premier, s’adresser à l’atelier. Sur le second, très peu d’enchères à signaler ; comptez plus ou moins 3 000 euros pour une peinture et 500 euros pour les estampes.

Roger Somville (1923 – 2014)

Directeur de l’académie des beaux-arts de Watermael-Boitsfort pendant presque quarante ans, il reste surtout célèbre pour son engagement en faveur d’un art qui placerait l’homme au centre de ses préoccupations. Méprisant et dénonçant l’art moderne et abstrait – très à la mode à l’époque – il milite pour une peinture figurative et réaliste qui s’attache à traduire les préoccupations, les joies, les souffrances et les combats de l’homme. Idéaliste et humaniste, il était membre du Parti communiste, franc-maçon et engagé en faveur de la société. Nombre de ses oeuvres furent dédiées à la collectivité, comme la station de métro Hankar, à Bruxelles, ou la fresque de la paix (pour l’Union européenne).

Sur le marché de l’art. Après avoir frisé la dizaine de milliers d’euros jusqu’en 2005, la cote de Somville a quelque peu dégringolé ces dernières années (- 20 %). Aujourd’hui, de jolies peintures sont disponibles entre 500 et 3 500 euros.

Peter Beard (1938)

Photographe, artiste, documentariste, il naît à New York, passe sa jeunesse à collectionner des cailloux, des écorces, des os ou des algues puis étudie l’histoire de l’art à Yale et s’envole pour l’Afrique. Il s’installe au Kenya, y travaille quelques années avec l’écrivaine Karen Blixen, y réalise plein de photos tout en apprivoisant des animaux sauvages. Rapidement, il constate l’aggravation des conditions de vie au Kenya : de 5 millions d’habitants, le pays se retrouve à en gérer plus de 30 millions, condamnés à tarir les ressources naturelles du pays pour survivre. Victimes collatérales, les éléphants finissent par s’éteindre peu à peu. Beard publie alors The End of the Game pour dénoncer la situation alarmante d’une partie de l’humanité. Il rencontre le peintre Francis Bacon, fan de la première heure de ses photos d’animaux. Bacon, comme Dali d’ailleurs, fait le portrait du photographe qui, dès les années 1970, entame une collaboration avec Vogue. Au-delà de son engagement, Beard est célébré pour ses diaries, ses journaux de voyage. En 2009, le calendrier Pirelli fait appel à lui, une commande qu’il honore au Botswana, entouré d’animaux sauvages.

Sur le marché de l’art. De 10 000 à 465 000 euros (Christie’s, 2017).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici