En Europe, le spleen des cyclistes colombiens déracinés (5/5)

Pour étoffer son palmarès, quand on est cycliste né au pied des Andes, il ne suffit pas de décrocher un contrat pro en Europe. Encore faut-il supporter le froid, l’exil, la solitude. Beaucoup n’y arrivent jamais.

L’histoire du cyclisme s’écrit selon un mouvement dialectique. Depuis ses origines, elle a progressé au rythme des antagonismes, Coppi – Bartali, Anquetil – Poulidor, Merckx – De Vlaeminck… En Colombie, à la charnière des décennies 1960 et 1970, un duo de pédaleurs impérieux, plus complices que rivaux, maintenait sous sa coupe le reste du peloton. Rafael Niño était un individu farouche, mutique, élevé dans le silence des haut-plateaux andins du Boyaca, où les nuits sont si froides. Cochise Rodriguez incarnait son contraire, un personnage hâbleur, enclin à l’exagération, pur produit de l’extravertie Medellin. A travers leurs deux destinées, c’est une parabole qui allait s’écrire, appelée à devenir la matrice de toutes les oscillations, de toutes les hésitations du cyclisme colombien.

Aujourd’hui, à 75 ans, Cochise Rodriguez n’a rien perdu de sa faconde. On le rencontre dans un quartier arboré de Medellin, à la cafétéria du vélodrome qui porte désormais son nom. Des palmiers dominent la piste à ciel ouvert. La lumière du jour finissant enduit d’une teinte rosée les immeubles à flanc de montagne. Pendant qu’une vingtaine de cyclistes à peine sortis de l’enfance tournent sur l’anneau ovale, le vieux coureur déroule son histoire. A commencer par ce curieux prénom, qu’il a fait officialiser par l’état civil, pour effacer le Martin Emilio donné par ses parents. Il a 9 ans, en 1951, quand il assiste à une projection du western La Flèche brisée. Le garçon s’identifie tant au rebelle apache incarné par Jeff Chandler qu’il décide qu’à l’avenir, il ne répondra plus que sous cette identité.

Très tôt orphelin de père, Cochise travaille comme livreur à vélo pour une pharmacie, afin d’assurer la subsistance de sa mère, de ses deux frères et de ses trois soeurs. La rapidité avec laquelle il enchaîne les courses atteste d’un talent qui demande à s’épanouir sur d’autres terrains. En 1972, le jeune cycliste signe pour l’équipe italienne Salvarani, où il est chargé d’épauler le leader Felice Gimondi, qu’il suit bientôt à la mythique Bianchi. C’est sous le maillot bleu céleste de la firme milanaise que Cochise devient, en 1973, le premier Colombien à remporter une étape du Tour d’Italie, à Forte dei Marmi. Encore fier de son coup, l’intéressé récite les détails de l’exploit : » Je m’étais glissé dans une échappée de quinze coureurs. Parmi eux, se trouvaient deux bons sprinters, Gualazzini et Gavazzi. Alors, à cinq kilomètres de l’arrivée, je me suis extirpé du groupe. »

En 1974, Rafael Niño tente à son tour l’aventure italienne, enrôlé comme gregario du réputé Giovanni Battaglin au sein de l’équipe Jollj Ceramica. » Les coureurs européens nous regardaient comme des curiosités exotiques, se souvient Cochise Rodriguez. Rafael et moi, on portait des cheveux mi-longs, les Italiens trouvaient ça bizarre. Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils voyaient un Sud-Américain. Ils croyaient qu’à la maison, je m’habillais en pagne, comme les indiens. » Pour expliquer l’aisance avec laquelle il s’est plié aux standards européens, Cochise sort de sa manche un néologisme. » J’ai toujours été un adapteur. Je me conforme à n’importe quel climat, n’importe quelle langue, n’importe quelle cuisine. » Ce ne sera pas le cas de Rafael Niño, qui bat très vite en retraite vers sa Colombie natale, après une seule saison en Europe. Quatre décennies plus tard, Hector Urrego, la voix du cyclisme sur la chaîne privée RCN, s’interroge encore. » Je pense qu’en 1974, Rafael Niño était le meilleur grimpeur du monde. Je ne m’explique toujours pas pourquoi son expérience européenne s’est soldée par un fiasco. La vérité, lui seul la connaît. Il avait toutes les cartes en main pour devenir le premier grand champion colombien en Europe. »

Pâte de goyave

Dans le sillage des pionniers Niño et Rodriguez, s’engouffrent bientôt une nuée de disciples, tous désireux de toucher sur le continent européen les dividendes d’un talent révélé en Amérique du Sud. Pour cela, il leur faut se soumettre à une implacable roue de la fortune, qui élimine les uns, adoube les autres. Jaime Castañeda en sait quelque chose, lui qui décroche en 2006 un contrat de deux ans avec l’équipe italienne Lampre. Agé de 18 ans, il atterrit dans un studio au confort minimal, à Ghedi, non loin du lac de Garde. Il lui faut apprendre à vivre seul, à cuisiner, à se débrouiller en italien, à gérer la pluie, le froid. Au printemps 2007, il contracte une bronchite. L’équipe l’aligne malgré tout au critérium du Dauphiné libéré. Son état de santé empire. Le staff de la Lampre l’envoie se rétablir au pays. » Il était prévu que je revienne en août pour disputer la fin de saison en Europe, mon billet d’avion était déjà réservé, relate le coureur. Mais c’était trop dur pour moi de repartir. Je me sentais plus heureux en Colombie, où j’avais ma fiancée. J’ai décidé de rester ici. »

Les années ont passé, Jaime Castañeda a poursuivi sa carrière sous le maillot de modestes formations colombiennes. En avril dernier, depuis la terrasse d’un hôtel en briques située dans la grande périphérie de Cali, le long de la route Panaméricaine, il avait accepté d’exhumer le souvenir douloureux de sa campagne d’Italie. » En ce temps-là, Facebook existait à peine. Seul le téléphone me reliait à la Colombie. Avec une carte de cinq euros, je tenais trente minutes. J’en dépensais trois par jour. Les Marocains qui tenaient la boutique de téléphonie au coin de ma rue me connaissaient bien. A la fin du mois, il m’arrivait de leur demander une avance de vingt euros pour appeler ma famille. » A travers ses mots, on avait senti affluer l’amertume. » Par la suite, j’ai beaucoup regretté d’avoir pris en 2007 une décision aussi impulsive. A l’époque, je croyais qu’une seconde chance de courir les grandes courses européennes se présenterait forcément à moi. Elle n’est jamais venue. »

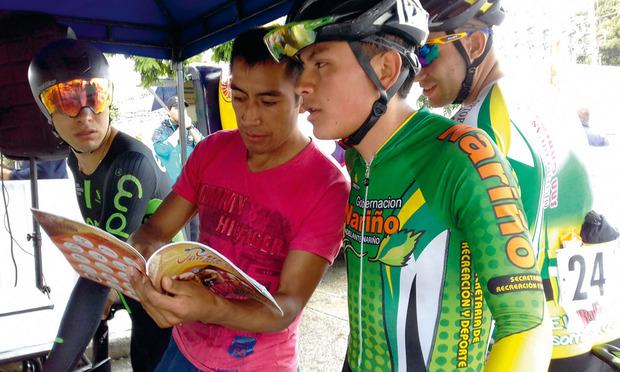

A recueillir par dizaines les témoignages de coureurs colombiens passés par la case Europe, on est frappé par leur similitude. Reviennent en boucle les histoires de jeunes gars reclus dans des appartements sans âme, où ils vivent tenaillés par le vague à l’âme, les stores perpétuellement baissés. Des exilés qui combattent le mal du pays en stockant dans leur iPhone la salsa de Carlos Vives, en emportant de la terre mère une pleine cargaison de bocadillos, ces petits carrés de pâte de goyave enveloppés dans des feuilles de cachibou, très prisés par les sportifs colombiens.

Originaire d’Ipiales, ville-frontière adossée à l’Equateur, dans le département oublié du Nariño, le talentueux Robinson Chalapud a couru de 2012 à 2014 pour une équipe italo-colombienne. Il a terminé le Tour d’Italie, la Flèche wallonne, le Tour de Lombardie… Jusqu’à ce que la mélancolie s’empare de lui. » La dernière année, je n’avais plus l’envie. A peine assis dans l’avion pour aller disputer les classiques belges et le Giro, je voulais déjà rentrer chez moi. » Lors de notre rencontre avec » Chala « , en avril dernier, on lui avait remis une photo prise lors de l’édition 2014 de Liège-Bastogne-Liège, sur laquelle il apparaissait en plein effort, dans les derniers hectomètres de la côte de la Roche-aux-faucons. » Elle est chouette, cette photo « , avait-il murmuré, esquissant un sourire un peu triste. Depuis cette époque déjà lointaine, » Chala » a vu trois de ses anciens coéquipiers – Esteban Chaves, Jarlinson Pantano, Darwin Atapuma – percer au plus haut niveau. Lui est resté à quai. Alors, il se console comme il peut. » Eux, ils sont célibataires, tout le temps en voyage. Moi, j’ai une épouse, une petite fille. »

Besoin d’affection… et de fête

» En 2015, quand j’ai vu « Chala » revenir courir en Colombie, j’ai pensé : que fait-il ici ? « , avoue Alex Atapuma, le frère de Darwin, également originaire du Nariño. Mais ce dernier se garde bien de juger. Il a vu chez son propre frère le désarroi quand les résultats tardaient à venir et que la solitude, là-bas, le taraudait. » Maintenant que Darwin a fait ses preuves, il est mieux entouré par son équipe. Nous, les Latinos, on a besoin d’affection. Et puis, on aime la fête, la rumba… C’est difficile pour les garçons de renoncer à ce style de vie, de supporter des relations humaines plus distantes, de s’imposer la discipline des entraînements à l’européenne. Beaucoup ne s’adaptent jamais, non pas parce qu’ils sont de mauvais sportifs, mais parce que le choc culturel est trop violent. »

Génération après génération, la parabole de Niño-Rodriguez voit sa vérité renouvelée. Récemment, ce sont les jeunes Rodrigo Contreras et Fernando Gaviria qui ont endossé les rôles de cette pièce éternelle. Avec les mêmes profils contrastés que leurs aînés. L’introverti Contreras a grandi dans un village léthargique, Villapinzon, à 3 000 mètres d’altitude. Gaviria est à l’inverse un acrobate rompu à l’équitation et à la moto, issu d’une famille plutôt aisée, installée à La Ceja, bourgade proche de Medellin. En 2015, ces deux espoirs, 21 ans l’un et l’autre, se sont vus offrir un contrat pro dans l’armada Quick Step, celle de la star Tom Boonen.

Bien vite, Fernando Gaviria a imposé sa classe, auteur en octobre 2016 d’un succès de prestige à Paris-Tours. Pour Rodrigo Contreras, en revanche, l’aventure belge n’aura été qu’une parenthèse. Incapable de conquérir sa part d’eldorado, le coureur est retourné en Colombie, où il poursuit dans l’anonymat une existence dédiée au vélo.

Avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici