Les pratiques douteuses de McKinsey: « Le QI des consultants est très haut. Leur QI émotionnel beaucoup moins »

Dans leur ouvrage, Michael Forsythe et Walt Bogdanich passent au crible les pratiques les plus douteuses du bureau de conseil. Redoutablement efficaces, ces consultants travaillent sans états d’âme.

Collaboration avec des pouvoirs autoritaires, plans sociaux affectant durement la qualité des politiques de santé publique, conseils visant à augmenter le chiffre d’affaires des fabricants de tabac ou d’opioïdes, le cabinet McKinsey ne fait pas toujours dans la dentelle. Fondé en 1926 aux Etats-Unis, il dispense désormais ses conseils aux quatre coins du monde, par la bouche de ses quelque quarante mille consultants. Exclusivement concentrés sur la défense de l’intérêt de leurs clients, ceux-ci proposent des solutions fondées sur des analyses chiffrées, dans lesquelles les sentiments n’ont pas leur place. C’est sur le fonctionnement de cette firme si particulière que Michael Forsythe et Walt Bogdanich, journalistes au New York Times, ont enquêté durant quatre ans. Leur livre, McKinsey. Pour le meilleur et pour le pire (1), dénonce les dérapages du plus célèbre consultant au monde: au nom de l’intérêt supérieur du client, concluent-ils, McKinsey en vient à fouler aux pieds les valeurs, pourtant nobles, qu’il prétend défendre. Revue de détail avec Michael Forsythe.

« Ces consultants ont un très haut QI, mais leur QI émotionnel est beaucoup moins élevé.»

Michael Forsythe, journaliste et auteur

Votre livre n’épingle que les chapitres les plus sombres de l’histoire de McKinsey. Ce cabinet de consultance a-t-il néanmoins de bons côtés?

Comme on le dit souvent, le rôle des journalistes consiste à écrire sur les accidents d’avion, pas sur tous ceux qui atterrissent en toute sécurité. Malheureusement pour McKinsey, on peut affirmer que de nombreux accidents ont émaillé son histoire, aux Etats-Unis mais aussi en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, en Chine. Nous n’éprouvons aucune haine envers ce bureau: beaucoup de gens qui y travaillent sont nos amis. Ce qui est positif, dans ce cabinet – c’est d’ailleurs l’une des clés de son succès et de son influence –, c’est qu’il recrute avec succès certaines des personnes les plus intelligentes du monde, et partout dans le monde. McKinsey engage, par exemple, nombre d’étudiants titulaires d’une bourse Rhodes (NDLR: celle-ci permet à son bénéficiaire d’étudier gratuitement à l’université d’Oxford). Dans n’importe quelle université de pointe, en France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, vous entendrez parler de McKinsey comme l’un des endroits prestigieux où de jeunes étudiants souhaitent travailler. McKinsey possède un très fort pouvoir d’attractivité. Car un jeune qui y entre apprend énormément sur le monde des affaires, certes en travaillant beaucoup. Un peu comme s’il décrochait un doctorat en gestion: en ayant appris à maîtriser tous les outils dont dispose McKinsey, il peut ensuite travailler n’importe où et, souvent, devenir PDG d’une entreprise. Ce faisant, ce bureau de conseil tisse un impressionnant réseau de personnes très influentes. Tant de fils et de filles de Premiers ministres et de présidents sont passés par McKinsey! On les retrouve dans le réseau d’anciens constitué de PDG, de directeurs financiers, de ministres du monde entier, et cela leur permet d’obtenir de plus en plus de missions. McKinsey entretient très efficacement le lien avec ses anciens, les invitant, entre autres, à des événements spéciaux. Dès que vous rejoignez McKinsey, vous en faites partie à vie.

Les jeunes consultants n’y restent souvent que quelques années avant de prendre leur envol…

C’est vrai. McKinsey est une organisation très intéressante car elle ne s’attend pas à ce que tout son personnel reste. Je ne connais aucune autre organisation dont le discours servi à ses nouvelles recrues intègre le fait qu’en quittant la maison, elles obtiendront d’excellents emplois. D’après les renseignements que nous avons glanés parmi le personnel, quelque 25% des employés les plus performants et les plus talentueux quittent assez rapidement l’entreprise. Les 25% les moins performants, pourtant très qualifiés, sont incités à partir. On le leur conseille explicitement, comme en témoigne l’acronyme CTL, counseled to leave. McKinsey les aide toutefois à trouver un autre emploi. Tous les autres salariés, soit environ la moitié, peuvent devenir partenaires et seniors partenaires. McKinsey les qualifie d’«insecure overachievers», c’est-à-dire des perfectionnistes anxieux, très talentueux mais désireux de rester dans l’organisation, de ne pas se lancer dans l’aventure d’un nouvel emploi. Souvent, ces personnes constituent les rangs supérieurs chez McKinsey.

McKinsey travaille régulièrement, et en même temps, pour des camps opposés, par exemple les fabricants de cigarettes et l’organe de contrôle de la santé publique, les démocrates et les républicains aux Etats-Unis, les groupes pharmaceutiques et l’agence gouvernementale censée réglementer leurs activités. McKinsey a-t-il une éthique?

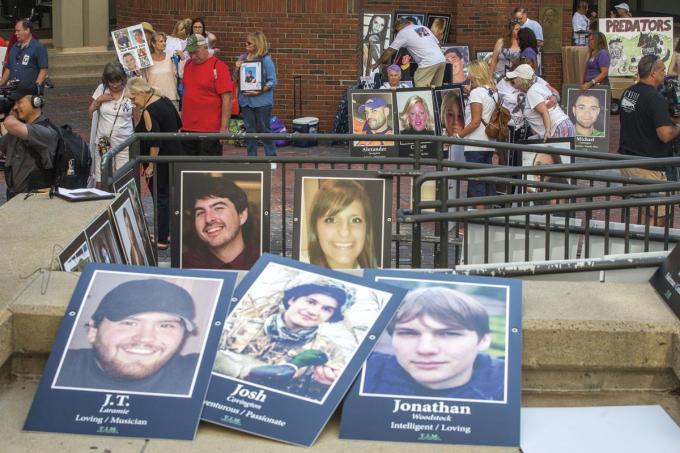

Ce problème général de conflit d’intérêts se pose surtout aux Etats-Unis. Ces 25 dernières années, par exemple, le pays fut confronté à une terrible crise de dépendance aux opioïdes. Des milliers de gens en sont morts. Or, McKinsey a travaillé très étroitement avec des fabricants d’opioïdes, comme Purdue Pharma, et a participé activement au développement de cette entreprise. En même temps, McKinsey collaborait avec la Food and Drug Administration (FDA), l’organisme de réglementation gouvernemental, et était présent jusque dans les bureaux où se décidaient les agréments de produits et les politiques en matière de médicaments. Il est même arrivé que certains responsables changent de poste en cours de projet et passent chez Purdue ou d’autres fabricants d’opioïdes, puis à la FDA. Comment pouvez-vous conseiller honnêtement un gouvernement alors que vous êtes payé par ceux que le gouvernement est censé contrôler?

Souvent interpellé sur ces possibles conflits d’intérêts, McKinsey assure ne pas partager en interne les informations relatives à ses clients. Celles-ci resteraient confidentielles. Cette stricte séparation des dossiers fonctionne-t-elle, selon vous?

Il est très rare que nous obtenions des documents prouvant ou réfutant cette séparation hermétique entre dossiers. Mais dans le cas de la crise des opioïdes, les poursuites judiciaires entamées à l’encontre de McKinsey nous ont permis de les consulter. McKinsey a finalement payé plus de huit cents millions de dollars pour clore ce dossier, dans lequel son travail pour les fabricants d’opioïdes était mis en cause. Dans les documents que le consultant a été contraint de rendre publics, on découvre que McKinsey a explicitement argué de son expérience de travail avec les régulateurs pour obtenir le marché auprès de Purdue Pharma. Autre exemple: en 2018, McKinsey rédige un mémo à l’attention du nouveau responsable de l’agence gouvernementale en charge de la santé publique. Le consultant y évoque ses solutions pour lutter contre la crise des opioïdes. Mais l’expert de McKinsey employé chez Purdue Pharma a eu accès à ce document et a pu le modifier. Lorsque McKinsey évoque des barrières hermétiques entre ses clients, vous voyez donc que ce n’est pas vrai.

Aux Etats-Unis, on trouve des anciens de McKinsey chez les républicains et les démocrates. Ils sont partout.

Comment le gouvernement, américain en l’occurrence, peut-il encore faire confiance à McKinsey?

Je pense que c’est dû, notamment, au nombre d’anciens de McKinsey qui, dans le monde, occupent des fonctions très importantes. Regardez en France, où l’influence du cabinet sur le gouvernement Macron a été pointée du doigt. On l’a vu également lorsque Ursula von der Leyen était ministre de la Défense en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Il existe une autre explication, plus simple: les gouvernements veulent trouver des solutions rapides et ne font pas toujours confiance à leur propre administration pour cela. Comme s’il était évident que ces consultants étaient plus intelligents que les fonctionnaires. Ce n’est sans doute pas tout à fait faux, notamment aux Etats-Unis où les salaires du secteur public ne sont pas ceux du privé. Il y a dès lors une tendance des pouvoirs publics à embaucher ces consultants perçus comme plus flexibles, peut-être plus travailleurs et certainement plus rapides.

D’autres entreprises de consultance comme Deloitte ou Boston Consulting Group présentent-elles les mêmes travers?

Ces dérives ne sont pas propres à McKinsey. Mais c’est le leader et le plus ancien. Il sert de référence à tout le secteur. Donc, au fur et à mesure que ce cabinet évolue, les autres suivent.

Dans votre livre, vous évoquez notamment les conseils prodigués par McKinsey pour détricoter le Service national de santé en Grande-Bretagne ou l’aide sociale dans certaines villes défavorisées. Malgré l’engagement social dont se prévaut le cabinet, ce sont donc les intérêts financiers qui l’emportent.

Oui. Et ce n’est pas surprenant pour une entreprise privée. Les consultants travaillent et se concentrent tellement sur la mission qui leur est confiée qu’ils en perdent parfois toute vue d’ensemble. Ils oublient aussi la moralité ou ils ignorent le côté humain des choses. Dans le dossier des opioïdes, ils se sont uniquement demandé comment augmenter les profits de Purdue Pharma, sans prendre en compte les ravages que cela causerait dans la population. Quand l’agence américaine en charge des immigrants illégaux a fait appel à McKinsey, ses consultants ont trouvé judicieux de réduire les rations de nourriture pour faire des économies. Les consultants de McKinsey ont un très haut quotient intellectuel mais leur QI émotionnel est beaucoup moins élevé.

Certains jeunes collaborateurs du cabinet, en porte-à-faux avec les valeurs qu’ils pensaient défendre, ne s’y retrouvent pas. Le système ne change pas pour autant. Qu’est-ce qui pourrait le faire évoluer vers des pratiques plus éthiques?

Je pense que les jeunes d’aujourd’hui, plus idéalistes, ne sont plus d’accord de placer systématiquement la défense de l’argent au premier plan. Certains nous ont d’ailleurs largement abreuvés en informations sur les problèmes rencontrés chez McKinsey. Ils nous ont notamment raconté comment McKinsey, qui assure se soucier d’environnement, travaille avec des pollueurs. Le travail réalisé par les médias sur les dérives de cette firme aux Etats-Unis et les scandales dénoncés ont induit certains changements: le cabinet ne collabore plus avec les fabricants d’opioïdes ni de cigarettes. Il assure aussi ne plus travailler pour les ministères de la Justice, de l’Intérieur ou de la Défense dans des pays autoritaires comme l’Arabie saoudite ou la Chine. Désormais, McKinsey examine beaucoup plus attentivement le risque de réputation qu’il encourt s’il accepte certaines missions douteuses.

En acceptant de collaborer avec des gouvernements autoritaires, McKinsey a-t-il pêché par naïveté? Ou a-t-il accepté ces missions en toute connaissance de cause?

Je ne crois pas du tout à l’argument de la naïveté. Le fonctionnement de McKinsey s’apparente à celui d’un cabinet d’avocats: c’est un modèle très décentralisé. Les responsables du bureau en Chine ou en Arabie saoudite sont donc souvent chinois ou saoudiens. A ce titre, ils embauchent parfois les fils et filles de ministres en place, qui font partie du système et ne voient rien de choquant à collaborer avec un pouvoir comme celui-là. En Chine, McKinsey a organisé un grand événement festif à Xinjiang, non loin d’un camp de détention pour Ouïghours. Là-bas, personne n’a trouvé à y redire.

N’est-ce pas inévitable si l’intérêt du client représente la valeur suprême défendue par McKinsey?

McKinsey prend très au sérieux son système de valeurs et certaines d’entre elles sont bonnes. Par exemple, si vous détectez un problème chez McKinsey, vous pouvez en parler en toute transparence. La valeur la plus importante de ce bureau reste toutefois la défense des intérêts du client. Quid si le client est malhonnête? S’il s’agit d’un cigarettier ou de Mohammed ben Salmane, qui dirige l’Arabie saoudite? On voit bien que le système de valeurs qui a aidé McKinsey à réussir peut, dans certains cas, constituer un vrai problème.

En Belgique, un ancien directeur de McKinsey s’est fortement impliqué dans la rédaction du Pacte pour un enseignement d’excellence, visant à améliorer l’enseignement francophone. Le cabinet répète pourtant ne jamais faire de politique et se contenter de mettre en œuvre les choix politiques des gouvernements élus. Or, ce Pacte d’excellence tel qu’appliqué est bien celui qui a été proposé par un salarié de McKinsey…

McKinsey affirme qu’il ne fait qu’exécuter les politiques choisies et non les décider. Mais très souvent, son travail a de très grandes implications politiques, il n’y a aucun doute là-dessus. Aux Etats-Unis, on trouve des anciens de McKinsey tant chez les républicains que chez les démocrates. Ils sont partout. Il est difficile d’y échapper, en quelque sorte.

Lire aussi | L’étrange omniprésence des consultants de McKinsey

Pourquoi McKinsey s’engage-t-il dans des missions qui relèvent du secteur public?

Le conseil aux gouvernements est lucratif. Dès lors, pourquoi McKinsey ne travaillerait-il pas pour le secteur public ? Il lui arrive de le faire gratuitement. Se plonger dans le secteur public permet à ses consultants d’en apprendre beaucoup, notamment sur les rouages de l’administration, et ainsi d’avoir une longueur d’avance si d’autres appels d’offres sont lancés plus tard. Ce schéma s’observe dans le monde entier.

(1) McKinsey. Pour le meilleur et pour le pire, par Walt Bogdanich et Michael Forsythe, éd. Buchet-Chastel. 336 p.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici