La fin des petits chefs : comment le management participatif révolutionne le monde du travail

Inefficaces, voire toxiques, les couches hiérarchiques ont vécu. Voici venue l’ère de l’entreprise libérée, de l’holacratie, du management collaboratif. C’est du moins ce qu’affirment leurs farouches partisans. Mais peut-on vraiment se passer des (petits) chefs? Certaines organisations cherchent déjà la voie.

«Sauf erreur de ma part, cette tâche ne fait pas partie de tes attributions.» Fin de l’échange, aussi froid que stérile. Autrement dit: «C’est moi le boss», ni plus ni moins. Un employé proactif ou, pire, ambitieux? C’est tout ce que le petit chef abhorre, accroché à son hochet de pouvoir. Des exemples de dérives au boulot, il en existe des milliers. Il y a ces chefs de service passifs-agressifs, ces reproches injustes, ces dirigeants déconnectés des équipes, ces choix guidés par un management aveugle aux besoins les plus urgents. Et puis, les conséquences tout aussi délétères, pour les personnes comme les organisations: perte de sens, absentéisme, burnouts, fuite des talents… «Au bas comme au sommet de la pyramide, les entreprises sont trop souvent des lieux sans âme, au sens premier du terme: des lieux où nos ego s’empoignent et s’épuisent, et où nos âmes se sentent étrangères», écrit Frédéric Laloux dans Reinventing Organizations (1), l’un des ouvrages de référence dans le domaine des modèles organisationnels.

« La seule chose qui soit pire que d’appeler les gens « ressources humaines », c’est de parler du « bas » de l’organisation. Que c’est dégradant! »

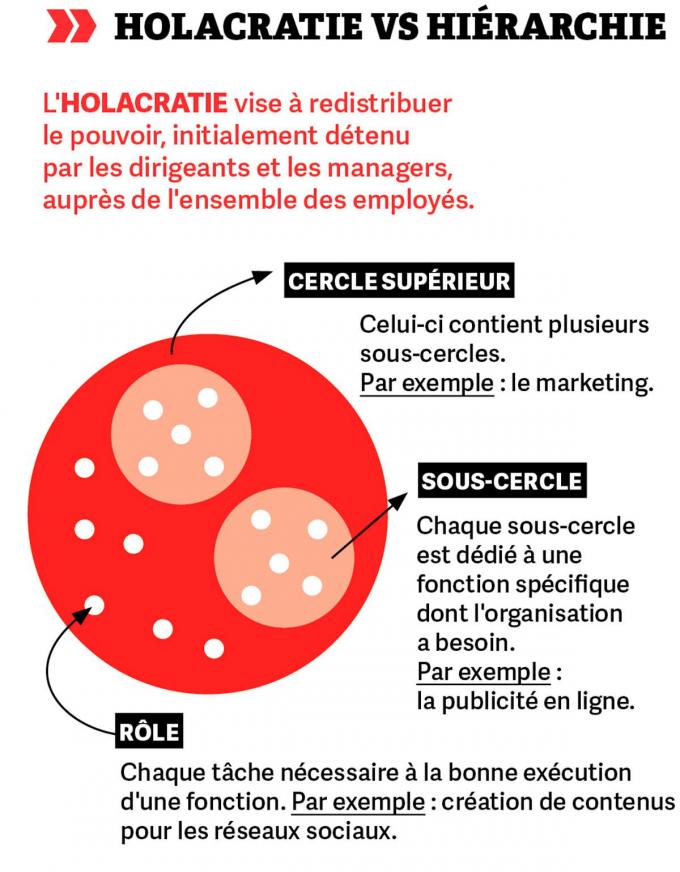

Management collaboratif, organisation Opale, entreprise libérée, holacratie, gouvernance partagée… Pour définir des options au management traditionnel, la littérature regorge d’appellations, qui ne sont pas des synonymes. Ainsi, l’holacratie, mise en place au début du siècle par l’Américain Brian Robertson dans sa propre entreprise, s’apparente à une boîte à outils pour redistribuer l’autorité, tandis que le concept d’entreprise libérée, défini par son compatriote Tom Peters dans les années 1990 et repris par la suite par le professeur français Isaac Getz, se réclame d’un état d’esprit. Néanmoins, tous partagent le constat que bien trop de structures ne tournent pas rond. Et qu’un modèle plus vertueux est à la fois possible et souhaitable.

«Cela fait des décennies que l’on cherche à sortir du fonctionnement bureaucratique, taylorien, du « command and control », retrace François Pichault, professeur de gestion des ressources humaines à l’Ecole de gestion de l’ULiège. Les méthodes pour y parvenir varient. Le management horizontal, par exemple, vise le désilotage de l’organisation, grâce à des groupes de projets, des partages d’expérience, des communautés de pratiques. En revanche, quand on parle de management collaboratif, d’évolution vers plus de libération, d’autonomie, on touche à l’axe vertical. Il s’agit de créer un système dans lequel les gens ne sont plus de simples exécutants, mais peuvent participer aux décisions, émettre des idées ou se voir confier davantage de responsabilités. Ces deux axes n’allant pas nécessairement de pair: on peut travailler sur la polyvalence des employés, sans leur donner plus d’autonomie pour autant.»

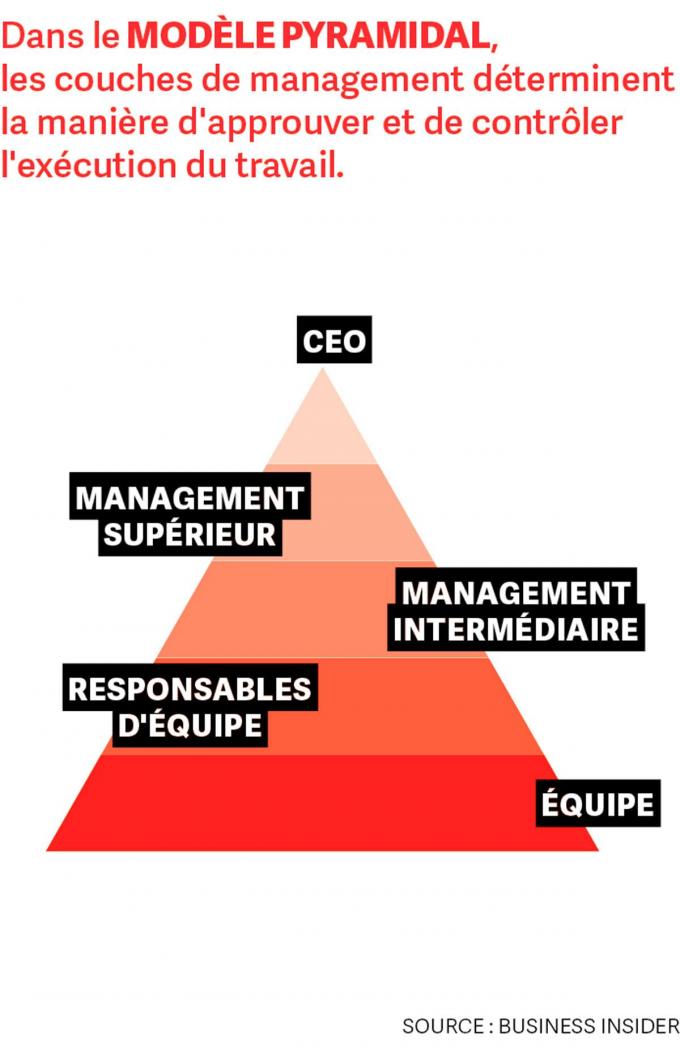

Les modèles de management collaboratif prônent un changement proche de la rhétorique du développement personnel. Finies les réunions où un chef de service tape du poing sur la table pour marquer son désaccord. A supposer que ce soit à son tour de parler, il n’est plus autorisé à échanger de la sorte, comme le rappelle le facilitateur de l’équipe. Besoin de nouveaux ordinateurs, d’une nouvelle combinaison? Le choix du modèle se fait uniquement après le consentement éclairé – pas nécessairement le consensus – des travailleurs concernés. A moins de quitter cette organisation qui le destitue de son ancien titre, le manager devient un coach, au service de l’intelligence collective de son équipe. Les anciens départements, eux, changent d’appellation, tandis que se déconstruit la pyramide hiérarchique. «La seule chose qui soit pire que d’appeler les gens « ressources humaines », c’est de parler du « bas » de l’organisation. Que c’est dégradant!», résumait récemment sur Twitter l’expert américain Gary Hamel, professeur invité à la London Business School et auteur de The Future of Management.

La performance, puis le bien-être

L’ épanouissement des travailleurs n’a pourtant pas toujours été au cœur des réflexions sur la transformation managériale, loin de là. «Les premiers modèles sur la question avaient une finalité de performance économique, souligne Marine De Ridder, chercheuse à l’Ichec Brussels Management School pour la Chaire en pratiques managériales innovantes. Il s’agissait souvent d’organisations en proie à une crise économique, contraintes, pour survivre, d’innover d’une manière ou d’une autre. C’est dans ce contexte qu’elles souhaitaient responsabiliser les employés et les faire participer à la recherche de solutions. Aujourd’hui, les organisations mettront d’abord en avant un discours humaniste pour justifier la mise en place de ces projets.» Néanmoins, il est encore fréquent que les changements surviennent après une mise en faillite, une procédure de réorganisation judiciaire ou le rachat d’une entreprise en difficulté.

De la fabrication d’armes aux vélos: «Si on donne aux travailleurs la capacité de se réapproprier la finalité de leur entreprise, on peut être surpris de ce qui peut arriver.

Aucune organisation ne peut prétendre avoir trouvé le Graal du management. Mais si le modèle hiérarchique classique reste largement majoritaire, elles sont de plus en plus nombreuses à expérimenter d’autres manières d’organiser le travail et la gouvernance, en fonctionnant souvent par essais et erreurs. En Belgique, Decathlon (dans certains magasins), Cosucra, Oniryx, Partena Professional, Rengo (Cameleon) ou encore le SPF Mobilité et Transports figurent parmi les exemples les plus connus, bien que la nature de leurs transformations respectives varie fortement. «Il n’y a pas de taille d’organisation ou des secteurs plus adaptés que d’autres pour mettre en œuvre ces changements, affirme Luc Bretones, auteur du livre L’Entreprise nouvelle génération. Cependant, il est plus facile de partir d’une organisation neuve et de petite taille que d’une entreprise centenaire et beaucoup plus grande.»

La gouvernance collaborative chez Partena Professional

Chez Partena Professional, l’histoire de la gouvernance collaborative commence en 2017, à l’initiative de l’ex-comité de direction. A l’époque, le guichet d’entreprises et secrétariat social aux 1 500 collaborateurs pose un double constat: «D’une part, les enquêtes auprès de clients mettaient en évidence que notre service modèle ne correspondait pas toujours aux attentes, relate Anne-Sophie Noël, corporate & internal communication manager. Les causes qu’ils désignaient étaient un certain cloisonnement des départements, des procédures trop rigides et une cohésion peu efficace. D’autre part, on observait un turnover élevé dans nos équipes, tandis que les candidats et les collaborateurs souhaitaient un management moins directif que dans une organisation pyramidale.»

Caisse d’assurance sociale pour indépendants, guichet d’entreprises, secrétariat social, consultance: tels sont les quatre grands métiers qui, auparavant, se parlaient peu. Désormais, les employés n’occupent plus nécessairement un poste déterminé, mais assument un ensemble de rôles susceptibles d’évoluer en permanence. «En matière de communication, par exemple, la crise sanitaire a fait naître de nouveaux besoins, et donc une raison d’être supplémentaire, poursuit Anne-Sophie Noël. Si l’ensemble de mon équipe considère qu’un besoin n’est pas couvert par l’un de ses rôles, elle le créera. Et quand je développe un projet, c’est à l’ensemble du cercle que je dois rendre compte.» La transformation s’est aussi traduite par une réduction du nombre de niveaux hiérarchiques: le secrétariat social n’en compte plus que quatre, au lieu de huit. Les autres métiers se limitent, eux, à trois niveaux.

Malgré les périodes de confinement, Partena Professional a maintenu la transformation managériale lors de la crise sanitaire. Plus de 90% de l’organisation est passée en gouvernance collaborative. Un tel modèle ne convient toutefois pas à tout le monde, reconnaît Anne-Sophie Noël. «Nos collaborateurs ont tous compris que nous avons changé d’organisation. Mais l’ont-ils pour autant intégré au plus profond d’eux-mêmes? La modification de la culture d’entreprise prendra du temps.»

Quatre caractéristiques

Pour les structures qui franchissent le cap, l’histoire commence souvent par la lecture d’un ouvrage ou d’une conférence jugés inspirants. C’est d’ailleurs l’un des grands paradoxes de cette transformation managériale: alors qu’elle prétend prôner l’autogouvernance, voire la liberté des travailleurs, sa mise en œuvre émane presque toujours de la direction ou d’un CEO charismatique, de manière unilatérale. «Les dirigeants concernés sont souvent habités par ce que j’appelle un « imaginaire néomanagérial« , observe Olivier Jégou, assistant au Centre interdisciplinaire de recherche, travail, Etat et société de l’UCLouvain. Ils auront par exemple vu le film Demain, lu les livres de Frédéric Laloux, d’Isaac Getz… Cela les amènera à expérimenter de nouvelles formes de management.»

Cet imaginaire comporte, selon lui, quatre caractéristiques, que l’on retrouve d’ailleurs dans la plupart des initiatives concrètes. D’abord, il y a le rejet de la hiérarchie. Les partisans de l’holacratie, par exemple, aspirent à rayer les strates du management intermédiaire, dont l’addition briderait trop souvent la prise de décision par les travailleurs. Chacun d’entre eux devrait, au contraire, assurer un ou plusieurs rôles, pour remplir une fonction spécifique, elle-même au service de la raison d’être de l’organisation. Cela ne signifie aucunement qu’il n’y a plus de pilote dans l’avion. Mais il devient presque impossible de remplir les cases d’un organigramme, puisque les intitulés de poste s’avèrent insuffisants pour décrire les rôles qu’un travailleur peut ou veut endosser. «Ce ne sont pas les individus qui doivent correspondre à des postes prédéfinis mais leur poste qui se construit à partir de la multitude de rôles et de responsabilités dont ils se chargent en fonction de leurs intérêts, de leurs talents et des besoins de l’entreprise», écrit encore Frédéric Laloux, au sujet des entreprises dites Opale.

Deuxième caractéristique: ces organisations font valoir leur devoir d’adaptation face au contexte. «Elles partent du principe que le monde serait beaucoup plus complexe qu’on le pensait avant et qu’elles n’arriveront pas à y faire face avec une organisation rigide», poursuit Olivier Jégou. La crise sanitaire a d’ailleurs renforcé la rhétorique de la résilience et de l’adaptation aux changements. A juste titre? «Aujourd’hui, du fait des pandémies, des guerres et des mouvements des marchés, on ne sait plus ce que l’on pourra vendre précisément dans six mois, constate Luc Bretones. Les entreprises qui distribuent l’autorité, adaptatives, sont les mieux qualifiées pour survivre dans ce contexte difficile.» Elles peuvent, de ce fait, créer de nouveaux rôles ou en éliminer, en fonction des besoins nouveaux.

![]()

Decathlon: entreprise «vivante», plutôt que «libérée»

Comment désigner sa fonction? Sébastien Cauchy prend une minute pour réfléchir. «Qu’est-ce qu’on pourrait dire… Disons coordinateur retail de la région namuroise.» Difficile de résumer les rôles qu’il occupe chez Decathlon, partagés entre le retail, la politique salariale et les ressources humaines qui n’en sont plus, au sens classique du terme. «Il y a sept ans, nous avons commencé à nous réinventer, au départ de la notion d’entreprise libérée, que je n’aime plus vraiment, décrit-il. Je préfère parler d’entreprise vivante et consciente. Le mouvement a commencé en Belgique, avant d’être soutenu à l’international.» D’emblée, le parti pris consistait à ne mettre en œuvre les transformations que dans les magasins le souhaitant. «Comme j’étais très ouvert à cette philosophie, j’ai essayé plein de choses comme directeur de magasin, quitte à faire des erreurs.»

Un exemple parmi d’autres: la mise en place d’une équipe de codirection à son départ du magasin… «Le fait d’attribuer la même responsabilité à plusieurs personnes ralentissait la décision, empêchait l’émergence de leaders et menait à une forme de consensus mou.» A l’inverse, les expériences ont aussi donné lieu à des changements vertueux. «Certains collaborateurs passionnés par un sport en particulier ont pu échanger davantage avec l’échelon national, s’impliquer dans le choix des produits, etc.» Lors du confinement, le magasin de Marche-en-Famenne a proposé la livraison chez le client, allant contre l’avis de certains experts pour des questions de mode de paiement. «C’est grâce à cela qu’ont émergé nos terminaux portables pour payer à distance.» Pressentant qu’il y avait un besoin à La Roche-en-Ardenne, un directeur de magasin y a proposé l’ouverture d’un pop-up store, en suivant un modèle locatif inédit.

«Notre modèle de management est-il meilleur que les autres? Je ne peux pas l’affirmer, conclut Sébastien Cauchy. Nous ne détenons pas la vérité et nous nous cherchons encore. Mais personnellement, je sens que je peux être davantage moi-même et que chacun a la capacité de se déployer.»

Intimement liée aux deux précédentes, leur troisième caractéristique consiste à mettre en place des équipes de travail autonomes. «Dans ces formes de gouvernance, il y a l’idée de donner davantage de place aux équipes, notamment pour mieux répondre à la demande du client», précise Olivier Jégou. Il cite l’exemple de Cosucra, dans le Hainaut, une référence mondiale dans la production d’ingrédients à base de chicorée et de pois. Son ex-CEO, Jacques Crahay, y a porté les préceptes de l’entreprise libérée. Une incompatibilité entre les palettes de Cosucra et celles de Danone, à qui la première fournit certains produits? La personne en charge de la logistique dans un entrepôt peut appeler son homologue pour trouver une solution, sans passer par la validation du service client et de la chaîne hiérarchique. De même, qui mieux qu’un ouvrier utilisant l’une ou l’autre machine peut avoir un mot à dire sur le choix du remplacement de celle-ci? Plus qu’ailleurs, la césure entre cols blancs et cols bleus s’étiole dans les industries fonctionnant sur cette base.

Alors qu’elle prône l’autogouvernance, voire la liberté des travailleurs, la transformation managériale émane presque toujours de la direction ou d’un CEO.

La dernière clé d’analyse de ces nouvelles pratiques managériales repose sur l’idée que c’est la vision, ou la raison d’être de l’organisation établie par la haute direction, qui doit orienter le travail des équipes. «Il ne s’agit donc plus de donner des directives, mais des consignes plutôt abstraites», relève Olivier Jégou. Pour autant, les organisations doivent éviter de créer du vide. «Sur quoi portera précisément l’autonomie et la décentralisation des décisions? Généralement, ce n’est ni délibéré ni explicité», ajoute Marine De Ridder. La chercheuse donne l’exemple de cette personne à qui son employeur avait confié l’organisation d’un événement interne à gérer «en bon père de famille»: «Est-ce un budget à mille, à dix mille euros? En quoi doit consister l’activité idéale? Une instruction aussi vague arrivera immanquablement à des résultats différents. Cela prouve l’importance de s’accorder sur un cadre permettant d’éviter les frustrations. D’autant qu’il y a parfois une forme de chantage autour de cette responsabilisation. Certains cadres diront que tel employé n’est finalement pas digne de cette autonomie. Celui-ci est dès lors libre d’obéir à des attentes qu’on ne lui a pas explicitées.»

Du «Freedom washing»?

C’est l’une des raisons pour lesquelles plusieurs organisations se sont distanciées de la notion d’entreprise libérée. En quoi les travailleurs sont-ils réellement libres, s’ils agissent dans un cadre tout aussi contraignant, pour servir une raison d’être édictée par la hiérarchie? «Voici quelques décennies, le groupe coopératif basque Mondragon avait racheté Orbea, une entreprise fabriquant des armes, évoque Olivier Jégou. Une fois rachetée et redonnée aux travailleurs, ceux-ci ont décidé d’arrêter de produire des armes, pour fabriquer des vélos et des poussettes. Cet exemple démontre que si l’on donne aux travailleurs la capacité de se réapproprier la finalité de leur entreprise, on peut être surpris.» Or, une telle remise en question est rare dans le chef des entreprises dites «libérées».

De même, bon nombre de ces projets s’imposent aux travailleurs en faisant fi des mécanismes existants de concertation sociale et de l’avis des syndicats. Aux Pays-Bas, les organisations néerlandaises utilisant un modèle basé sur la sociocratie, l’une des formes de gouvernance partagée, sont même exemptées de l’obligation légale d’avoir un comité d’entreprise depuis 1994. «Tous les arrangements accordés aux travailleurs dans ces entreprises s’avèrent très précaires, pointe Olivier Jégou. On leur dit qu’ils sont autonomes, mais jusqu’à quand ? Si demain matin, l’entreprise veut faire marche arrière, elle est libre de le faire.»

Il est facile de brandir l’autonomie, la responsabilité, l’esprit d’équipe ou le bien-être au travail pour vanter les mérites de son organisation. Il est tout aussi simple d’enjoliver le champ lexical du travail, en décidant que les managers deviennent des coachs et les processus, des rituels. Mais la tentation de verser dans le «freedom washing», c’est-à-dire dans l’alimentation d’une illusion de liberté plutôt qu’une réelle transformation managériale, est réelle. «On commence à voir de bonnes études empiriques qui montrent que ces nouvelles pratiques vont plutôt dans le sens d’une détérioration du bien-être, d’une augmentation du stress, d’une violence dans les rapports interpersonnels, conclut François Pichault. Ce n’est certainement pas la panacée. Mais on ne peut nier que certains fonctionnements traditionnels sont délétères. Je crois davantage à une évolution locale dans les entreprises classiques, où l’on sensibilise le management à écouter les équipes, créer du débat ou permettre l’autodétermination. Je connais des organisations qui ne se proclament pas urbi et orbi entreprises libérées, mais où les choses ont réellement changé.»

Malgré leurs défauts, a fortiori quand elles sont mal préparées ou balisées, les tentatives visant à révolutionner le rapport au travail ont toutes le mérite d’essayer autre chose, reconnaissent l’ensemble des experts. «Même s’il y a des ratés et des frustrations, l’intention reste souvent bonne», résume Marine De Ridder. Dans les petites comme les grandes entreprises, la pyramide hiérarchique n’est plus nécessairement perçue comme le seul modèle organisationnel viable. Plus que jamais, le management participatif, quelle qu’en soit la forme, est en bonne voie de se rendre incontournable. Plus encore afin d’attirer les talents de demain.

![]()

Du collaboratif à la zone de police de Nivelles-Genappe

Habituellement soumise à une hiérarchie pyramidale, l’organisation d’une zone de police peut intégrer les préceptes du management collaboratif. Dans un petit cahier, le chef de corps de la police de Nivelles-Genappe, Pascal Neyman, retrouve quand tout a commencé: c’était le 16 juin 2016, à l’occasion d’une conférence mettant en mots le modèle qu’il voulait instaurer. «Il ne s’agissait pas seulement d’associer le personnel à la réflexion, mais aussi à la décision, commente-t-il. Là où le chef de corps était le centre de tout, le modèle circulaire permettait de le placer dans un rôle comme tous les autres membres du personnel. L’intelligence collective pouvait nous faire aboutir à quelque chose de mieux construit, de plus consensuel. Avec l’équipe de direction, nous avons donc élaboré cela jusqu’en janvier 2017. Nous avons exposé au personnel ce que l’on voulait faire, avec une transparence totale et une explication sur tout.»

Depuis, les réflexions et les prises de décision se font en petites équipes. «C’est celui qui fait qui sait et c’est celui qui sait qui décide, poursuit Pascal Neyman. Dans un système pyramidal, en tant que chef de corps, j’aurais, par exemple, mon mot à dire sur le choix de nouveaux gilets pare-balles. Or, dans le modèle circulaire, qui suis-je pour définir ce qu’est un bon gilet pare-balles, par rapport à un spécialiste de maîtrise de la violence ou un moniteur de tir? Tout ce que je pourrais faire, c’est agir en tant qu’expert financier, puisque le budget de la zone, je le connais bien.»

Si la zone reste évidemment soumise à des règles et des statuts, le développement individuel est au cœur du modèle organisationnel. «Même si ce n’est pas dans l’intérêt de la zone de police», précise le chef de corps. Ainsi, elle peut proposer des trajets de formation qui ne renvoient pas aux seuls missions de la zone. «Ce n’est pas le monde des Bisounours, conclut-il. Mais vous n’imaginez pas à quel point les gens sont raisonnables dans leurs demandes quand on ouvre la discussion.»

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici