Dans Le Château de mes sœurs, l’essayiste Blanche Leridon pointe un oubli majeur de la langue française: aucun mot ne permet de désigner une fratrie au féminin. Une lacune terminologique qui puiserait sa source dans la perception historiquement négative des relations entre sœurs.

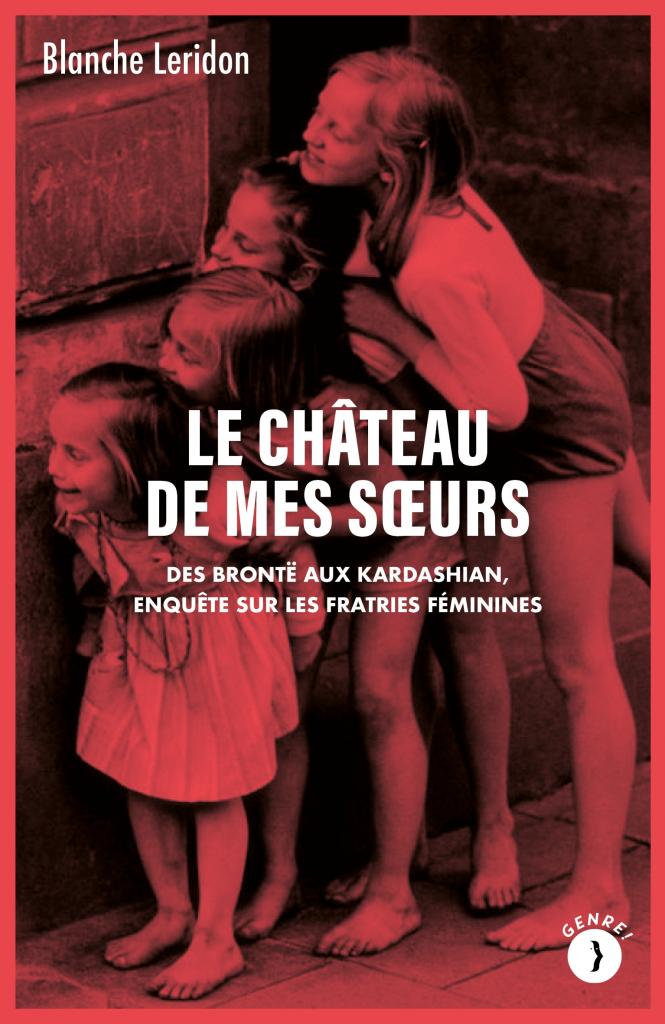

Trois sœurs, pas de frère. Quelle malédiction a bien pu s’abattre sur la famille Leridon?, auraient grondé les rumeurs quatre siècles plus tôt. Héritière de la génération Y, Blanche Leridon échappe heureusement au poids de l’échec historiquement imputé aux fratries féminines. Au détour de rencontres et de conversations, l’essayiste française mesure toutefois la portée de ces reliquats sexistes dans nos sociétés contemporaines. Dans Le Château de mes sœurs (1), l’enseignante à Sciences Po explore les représentations des fratries de filles au fil des siècles, des sœurs de Beauvoir aux Kardashian, en passant par Kate et Pippa Middleton. Et dénonce les clichés qui les entourent, entre rivalité puérile et mythe de la petite fille modèle.

A ce jour, aucun terme n’existe pour désigner une fratrie féminine, composée uniquement de sœurs. Comment expliquer ce mot manquant alors que la langue française est d’ordinaire si riche?

Mon hypothèse est qu’il ne s’agit pas d’une omission anodine de la langue. Cet oubli traduit en réalité la perception historiquement négative des fratries composées de sœurs, résultant en une volonté de ne pas les nommer. En effet, n’avoir que des filles a longtemps été considéré comme une forme d’échec de la nature par certaines familles, car la descendance passait d’abord par le fils dans les sociétés patrilinéaires. Cette descendance uniquement féminine était donc considérée comme lacunaire. De plus, elle représentait une charge, car il fallait marier l’ensemble des filles, dans le bon ordre et, qui plus est, à un époux de bonne famille. A cause du système de dot qui a longtemps prévalu en Occident ou ailleurs, les filles entraînaient des charges financières importantes pour les parents. Les fratries de filles nombreuses ont donc souvent été assimilées à des charges improductives, qui coûtaient plus qu’elles ne rapportaient et qui, selon certaines cultures, ne pouvaient pas assurer la lignée et la descendance. Bref, si l’on a eu autant de mal à nommer ces fratries de sœurs, c’est en partie parce qu’on a redouté la réalité que ces configurations familiales créaient. C’est ce qu’on appelle «la peur de la parole performative»: attribuer un mot, c’est donner une réalité concrète à la situation qu’elle décrit. Une autre hypothèse pouvant justifier ce mot manquant, c’est que pendant très longtemps, on s’est assez peu intéressé aux relations horizontales à l’intérieur des fratries. La grille de lecture à la fois historique, psychologique et sociale des questions familiales était une matrice verticale entre les parents et les enfants. Ce n’est qu’assez tardivement, environ à la fin du XXe siècle, qu’on a vraiment commencé à s’intéresser aux relations horizontales entre frères et sœurs, tant d’un point de vue psychologique que psychanalytique, historique, sociologique ou même économique. Or, selon l’historien Didier Lett, cette analyse de l’horizontalité à l’intérieur des fratries fut réalisée en priorité au sujet des frères, au détriment d’une analyse plus approfondie des sœurs.

Dans votre essai, vous soulignez la dangerosité du «féminin pluriel». Ce ne serait pas tant la filiation féminine qui représenterait un fardeau, mais bien la multiplicité de celle-ci?

Tout à fait. Il n’y a pas de figure repoussoir de la fille en tant que telle, ni une misogynie larvée dans l’ensemble des familles. Et heureusement. En réalité, c’est moins l’arrivée d’une fille qui déçoit que sa multiplication. La répétition d’une deuxième naissance de fille pouvait être considérée comme un échec, là où une fille première-née dans une fratrie n’enlevait pas l’espoir qu’un garçon arrive ensuite. S’il y avait déjà un garçon, l’apparition d’une fille était même parfois considérée comme assez favorable, car elle octroyait le «choix du roi», cette formule censée désigner la «configuration optimale» pour les familles. Avoir un garçon et une fille serait l’idéal, car cela exonérerait des rivalités et des jalousies. Or, cette vision n’est absolument pas fondée: il existe un tas de configurations familiales possibles, qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Il est important de souligner ce «paradoxe de la multitude». Normalement, plus vous êtes nombreux, plus vous en tirez de puissance. Un grand groupe, soudé, incarne la force. Pourtant, avec les fratries de filles, on a inversé ce paradigme-là. On a fait de leur puissance et de leur nombre, un fardeau. Plus les filles étaient nombreuses dans la famille, plus le fardeau était lourd à porter. A nous de renverser ce paradoxe de la multitude, en montrant la force et les bienfaits du féminin pluriel. Ce renversement commence à s’opérer, mais il reste trop marqué par les nombreux exemples issus de la littérature, que ce soit les cinq sœurs Bennet dans Orgueil et préjugés de Jane Austen, ou les Quatre sœurs (1964) de l’auteur japonais Junichirô Tanizaki: les filles y sont considérées comme une charge, alors qu’elles auraient pu tirer de la force de ce collectif soudé.

«C’est moins l’arrivée d’une fille qui déçoit que sa multiplication.»

Si elle était bien réelle par le passé, cette représentation du féminin pluriel semble à peu près révolue dans nos sociétés occidentales, qui tendent de plus en plus vers l’égalité des genres. Existe-t-il encore un héritage de cette vision aujourd’hui?

Effectivement, les choses ont évolué et il faut s’en réjouir. On n’est plus dans l’Angleterre victorienne de Jane Austen, où prévalait le système de l’entail qui interdisait aux filles d’hériter des terres de leur père. Mais ces stéréotypes si marqués à l’égard des fratries de filles, ancrés depuis des millénaires, ont laissé des stigmates dont il est difficile de se débarrasser. On en retrouve aujourd’hui de petits relents, des reliquats. A titre d’exemple, cette source interrogée dans le cadre de mon essai, qui rappelle que la première réaction de ses interlocuteurs lorsqu’elle annonce qu’elle a quatre sœurs (et pas de frère) est souvent: «Oh, ton pauvre papa!» Dans son livre Fille (Gallimard, 2020), l’autrice Camille Laurens raconte également que lorsqu’il était demandé à son père s’il avait des enfants, il répondait systématiquement: «Non, j’ai deux filles.» Dans son ouvrage Du côté des petites filles (éd. Des femmes-Antoinette Foucque, 1994), l’écrivaine Elena Gianini Belotti rappelle que certaines mères prient encore pour avoir des petits garçons, et ont l’impression d’avoir failli à la naissance d’une petite fille, comme si elles avaient été incapables de jouer entièrement leur rôle de mère. Certes, dans la majorité des familles, le fait d’avoir des filles n’est plus vécu comme un échec, mais il existe encore des stigmates de cette vision, se traduisant dans certaines remarques ou réactions.

Cet héritage sexiste s’observe également sur le plan économique…

Exactement. Céline Bessière et Sibylle Gollac le démontrent parfaitement dans Le Genre du capital (La Découverte, 2020). En dépit d’une législation aujourd’hui totalement égalitaire dans les questions d’héritage et de transmission, un certain nombre d’inégalités se perpétuent en défaveur des filles. Les deux autrices mentionnent l’exemple d’un couple de boulangers, qui a trois filles et un garçon. Alors que rien ne prédispose le fils à hériter, ni dans sa formation ni dans ses capacités naturelles, c’est à lui que reviendra spontanément le négoce familial. En contrepartie, les filles recevront un certain nombre de compensations, essentiellement financières ou en nature. De même, elles viennent naturellement prêter main-forte, sans que cela soit considéré comme du «vrai travail». Là où le garçon, très vite, rentre dans une logique salariale plus organisée. On voit donc bien que l’héritage, et surtout la transmission des entreprises familiales, se fait encore très régulièrement au détriment des filles de la fratrie et ce, de façon totalement décorrélée des capacités de chacun. Certaines filles, parfois très douées, sont éloignées du négoce familial, alors que certains garçons qui le sont moins deviendront les récipiendaires légitimes et naturels de l’entreprise familiale, conformément aux traditions ancestrales.

Dans votre essai, vous analysez la représentation des fratries féminines au fil des siècles. Vous regrettez les nombreux préjugés qui leur sont associés, à commencer par l’image des petites filles modèles. Comment ce stéréotype a-t-il été véhiculé?

Les sœurs ont longtemps été assimilées, dans l’imaginaire collectif, aux petites filles modèles de la comtesse de Ségur (Camille et Madeleine de Fleurville). Elles incarnent un idéal de douceur, d’abnégation, de gentillesse. Jamais un mot de trop, beaucoup d’empathie l’une à l’égard de l’autre. Au-delà de l’histoire véhiculée dans le livre, il y a aussi les illustrations. Les petites filles sont dépeintes avec des vêtements toujours assortis, jamais tachés, les cheveux bien peignés. Cet idéal de docilité et de perfection, typiquement associé aux petites filles, est extrêmement puissant dans nos imaginaires. Raconter cette histoire le soir, à des fillettes entre 4 et 8 ans, projette sur elles des attentes de perfection inatteignables. Si elles ont des bleus sur les genoux, qu’elles sont décoiffées, elles auront l’impression d’être en décalage avec le modèle. Il est donc crucial de renverser cet imaginaire aujourd’hui. Alors, certes, la comtesse de Ségur a elle-même produit un modèle alternatif dans Les Malheurs de Sophie. Mais ce qui transparaît dans l’histoire, c’est que Sophie est plutôt l’antimodèle: la voie à suivre est celle de Camille et Madeleine de Fleurville, et non pas la sienne, car elle fait trop de bêtises et est trop insolente. Dans son ouvrage, Elena Gianini Belotti montre aussi à quel point ces idéaux de douceur et d’obéissance sont inculqués dès le plus jeune âge. Si bien qu’une petite fille un peu trop vive, un peu trop tonique, sera jugée «anormale». Sa vivacité sera réprimée, au contraire de celle d’un petit garçon qui sera encouragée, car elle est l’apanage du masculin. Si les filles sont nombreuses au sein de la fratrie, leur énergie sera d’autant plus canalisée, et leur volonté de faire groupe, réprimée. L’objectif de mon essai était donc aussi de sortir de ces injonctions, et de mettre en avant des contre-modèles. Dans les années 1980, en Angleterre, le photographe Tom Wood a, par exemple, produit une série de photos dans lesquelles les petites filles apparaissent un peu débraillées, avec des mines désobéissantes et des tonnes de couleurs. Cette vision me paraît infiniment plus réaliste que celle véhiculée par la comtesse de Ségur.

«Si les filles sont nombreuses au sein de la fratrie, leur volonté de faire groupe sera d’autant plus réprimée.»

Les relations entre sœurs ont également souvent été pensées sous le prisme de la comparaison et de la rivalité. Entre les sœurs Williams et les sœurs Middleton, les exemples sont nombreux. En quoi cette représentation est-elle nuisible à l’épanouissement des jeunes filles?

Il y a effectivement toujours eu une volonté d’enfermer les relations entre sœurs dans des questions de rivalité. Comme si la rivalité était congénitale et que c’était l’attribut majeur des dynamiques au sein d’une fratrie féminine. L’idée n’est pas de nier naïvement cette rivalité et cette jalousie. Elles existent, mais au même titre qu’elles existent entre frères, entre frères et sœurs, entre femmes, entre hommes. Elles font partie de la nature humaine. Mais en faire l’alpha et l’oméga des relations entre sœurs est une immense bêtise, qui pousse à réduire les relations entre femmes à des postures extrêmement caricaturales. Et effectivement, les exemples abondent. Le plus parlant d’entre eux est celui des trois filles du roi Lear, dans la pièce de Shakespeare. Le roi demande à ses trois filles de lui prouver qui l’aime le plus, afin de déterminer son héritière. Cette mise en tension autour de la figure du père, on la retrouve aussi chez les deux filles du Père Goriot, qui sont en plus rivales face aux hommes qu’elles fréquentent. Généralement, dans ces représentations, il y a une gentille sœur et des mauvaises. C’est le syndrome de Cendrillon, qui suscite une immense jalousie auprès de ses demi-sœurs, Javotte et Anastasie, antimodèles par excellence. Je crois d’ailleurs que cet enfermement des relations entre sœurs dans les logiques de rivalité a été fait à dessein, car c’est une manière de les déprécier. Rabaisser les relations entre sœurs à de petites chamailleries puériles est une façon de les discréditer.

D’autant que cette rivalité est souvent centrée autour de l’homme –le père, l’amant– alors que la jalousie entre frères est davantage dépeinte autour de causes nobles.

Exactement. Dans la mythologie, la rivalité masculine a toujours existé, notamment chez Abel et Caïn ou chez Jacob et Esaü. Mais la femme n’en est jamais l’objet. Jamais. Deux frères ou deux hommes se battent pour le bien et le mal, pour la défense de l’honneur, de la dignité. Bref, des questions transcendantales, liées à l’humanité et à l’avenir du monde. Ces questions de rivalité sont hissées à un degré infiniment plus noble qu’elles ne le sont pour les filles, résumées à de basses chamailleries. Là où chez les garçons, les causes sont quasi philosophiques ou ontologiques et interrogent la nature de l’homme.

A rebours de ces critiques, vous soulignez les nombreux bienfaits des fratries féminines, notamment l’émulation créative qu’elles susciteraient. En quoi avoir des sœurs rendrait plus créatif?

Ma conviction est que les filles, durant l’enfance, ont davantage accès à l’intérieur et à la promiscuité. Là où les garçons seront incités à aller jouer dehors, à pratiquer des sports collectifs, les filles resteront davantage dans leur chambre, ensemble. Elles pourront ainsi développer leur créativité au sein de ce collectif. Les exemples issus de la littérature confirment cette tendance. Dans Les Quatre Filles du docteur March, les sœurs créent un petit théâtre dans le grenier. Jo March en est la metteuse en scène, Meg en est l’une des meilleures actrices, et une petite troupe se crée autour d’elles. Elles sont «recluses» dans l’intimité des chambres et du foyer, mais elles réussiront à renverser ce confinement en une puissance créatrice. Outre la fiction, il existe énormément d’exemples réels, tels que les sœurs de Beauvoir. Simone écrivait, Hélène peignait. Quand elles étaient toutes les deux dans leur chambre ou en vacances, Simone inventait des histoires dont Hélène réalisait les illustrations. La même dynamique se retrouve aussi chez les sœurs Virginia Woolf et Vanessa Bell: Virginia écrivait, Vanessa illustrait. Dans de nombreuses fratries féminines anonymes aussi, les sœurs passent du temps à jouer dans leur chambre, à inventer, créer des spectacles, dénicher des petits costumes, écrire des pièces de théâtre. Cet accès à la créativité par les sœurs, renforcé par le confinement et la promiscuité des chambres, est selon moi très fort. Cette créativité se traduit peut-être davantage au féminin, en raison des dispositions dans lesquelles les petites filles sont placées, que chez les petits garçons. Non pas parce qu’ils sont intrinsèquement moins créatifs, mais plutôt car ils sont poussés vers d’autres types d’activités.

Vous faites également l’éloge du lien sororal à l’âge adulte et du choix de «faire sœurs» après avoir quitté le foyer familial. En quoi ce lien est-il si puissant?

Généralement, la femme est toujours définie par ses relations en relatif: «fille de», «femme de» ou «mère de». A partir du moment où la femme n’est plus une enfant, qu’elle n’est pas mariée et qu’elle n’est pas mère, on ne sait plus dans quelle case la mettre. Or, elle peut rester «sœur de». Et cet état de sœur, avec l’âge et la maturité, est extrêmement puissant, en raison notamment de son horizontalité. Durant l’enfance, les différences d’âge pèsent davantage, mais au fil du temps, elles s’estompent, ce qui procure un lien d’autant plus fort. Malheureusement, ce lien n’est pas assez valorisé aujourd’hui. Alors que les représentations des sœurs durant l’enfance ou l’adolescence sont pléthoriques dans la littérature, les films ou les séries, elles disparaissent à l’âge adulte. Les seules qui persistent sont celles de vieilles filles, souvent comparées à des sorcières. Quand deux femmes persévèrent dans leur état de sœur à l’âge adulte, elles sont assimilées à une sorte de repoussoir. Citons, par exemple, les trois sorcières de Macbeth, de Shakespeare, ou les sorcières de Salem dans le film Hocus Pocus: ces sœurs adultes manigancent d’obscures méchancetés, souvent à l’égard des jeunes filles ou des hommes. La puissance de ce lien entre sœurs (et entre frères) adultes avait pourtant été mise en avant par des sociologues américains dans les années 1960. Ces chercheurs prédisaient que l’essor de l’individualisme et la baisse de la fécondité feraient de la relation entre germains le lien le plus valorisé du XXIe siècle. Car ces relations jouissent de tous les avantages des relations familiales, mais sans leurs inconvénients. Elles sont beaucoup plus horizontales que les relations parents-enfants tout en bénéficiant de la robustesse des liens familiaux, et en même temps, elles disposent aussi de tous les avantages de l’amitié. Cette horizontalité, c’est l’absence de contrainte, l’absence de hiérarchie. Et donc, selon eux, le XXIe siècle aurait dû être le sacre de la relation entre germains, qui représenterait la «nouvelle famille». Mais leur théorie a été démentie. On n’assiste pas à un véritable approfondissement des relations entre germains, au contraire. Il y a une tendance à s’éloigner de ses frères et sœurs à l’âge adulte, au moment de fonder sa propre famille. Malheureusement, beaucoup de gens passent à côté de quelque chose de puissant.

Revenons sur ce mot manquant pour définir les relations entre sœurs. Certains termes existants pourraient-ils partiellement combler cet oubli?

Le mot «sororie», introduit par l’historien Didier Lett, pourrait gagner en popularité et progressivement s’imposer à la place du concept de fratrie. Car, on l’a vu, les dynamiques fraternelles revêtent d’importantes différences selon les sexes. La popularisation du concept de sororie renforcerait ensuite notre approche de la sororité. Bien définir et sanctuariser la sororie, uniquement composée de sœurs du même sang, c’est aussi permettre à la sororité, donc aux relations entre femmes, de se baser sur des fondamentaux plus solides. Au même titre qu’il n’y aurait pas de fraternité sans fratrie. Je suis convaincue que développer une définition plus sérieuse des relations entre sœurs nous aiderait à mieux appréhender les relations entre femmes en général.

(1) Le Château de mes sœurs. Des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines, par Blanche Leridon, éd. Les Pérégrines, 240 p.

Bio express

1992

Naissance, à Toulouse.

2016

Diplômée de Sciences Po Paris.

2022

Publie son premier ouvrage, Odyssées ordinaires. Le matin, mode d’emploi (Bouquins).

2022

Enseigne le discours politique à Sciences Po.

Devient directrice éditoriale du think tank Institut Montaigne.

2024

Publie Le Château de mes sœurs (Les Pérégrines).