Traité de Versailles : comment les Belges sont rentrés bredouilles il y a 100 ans

Ils étaient partis pour Paris avec un moral de vainqueur et des revendications plein la tête. Ils rentrent au pays dans la peau de vaincus, les mains quasi vides. Comment, en juin 1919, les Belges ont signé à Versailles un traité de paix au goût de » diktat « .

Tête basse, la mort dans l’âme et la rage au ventre, ils se résignent à devoir avaler l’imbuvable. Louis de Sadeleer, ministre d’Etat, alimente d’une voix outragée l’ambiance plombée du Conseil des ministres : » Nous n’avons obtenu aucune garantie pour notre sécurité à venir. Si nous devons en revenir à la Belgique de 1914, nous serons maudits par les générations futures. Le traité entraîne cette conséquence que notre restauration est liée à la restauration de l’Allemagne. C’est une conséquence abominable au point de vue moral. » » Nous sommes acculés « , enrage un collègue. » Il faut signer mais nous devons protester « , embraie un autre.

Bruxelles, 4 mai 1919, la désillusion est totale. Paris, 18 janvier 1919, tous les espoirs semblaient permis lorsque s’ouvre la Conférence de la paix, la grand-messe diplomatique qui ambitionne de réparer le mal infligé à l’Europe par quatre ans de guerre et de poser les conditions d’un nouveau départ. A l’heure de l’Armistice, en novembre 1918, » Le Père la Victoire « , le français Georges Clémenceau, avait fait la moue : » Nous avons gagné la guerre, et non sans peine ; maintenant, il va falloir gagner la paix et ce sera peut-être le plus difficile. » Le » Tigre » ne croyait pas si bien dire.

Paris the place to be et pour les Belges aussi. Leurs juristes et diplomates ont bouclé leurs valises pour la Ville Lumière, des revendications plein la tête. La Belgique n’est-elle pas, avec la France, le pays à avoir le plus souffert de destructions durant le conflit ? Voilà qui mérite bien des égards et certainement davantage qu’une simple restauration de la situation d’avant 1914.

Une Belgique gourmande

» En 1918, la Belgique se berce d’illusions « , observe Vincent Genin, docteur en histoire à l’Ecole pratique des hautes études à Paris (Ephe) et à la KULeuven. » Son aura de martyre autorise tous les espoirs que lui soient enfin ouvertes les portes de la cour des grands. » Avec une délégation de 70 membres, elle se donne les moyens pour faire valoir ses droits. Une génération de brillants juristes internationalistes y voisine avec de jeunes diplomates pétris de mentalité patriotique et coloniale et qui ont pris pour devise » A bas la neutralité « .

Si l’humeur belge est à l’offensive, elle pèche par un manque de feeling politique et c’est dans » un état de précipitation « , poursuit Vincent Genin, que la Belgique se fond dans le tourbillon diplomatique qui va faire tourner des milliers de têtes à Paris, cinq mois durant.

Premier brutal retour sur terre lorsqu’elle découvre le statut de » puissance à intérêts particuliers » que lui assignent les cinq grands qui mèneront la danse à la conférence, France, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis et Japon. Bruxelles accueille froidement ce qui est perçu comme une insultante intention de traiter le royaume pour quantité négligeable.

Certes, pour les Alliés, la Belgique est l’incarnation même du droit violé en 1914 par l’Allemagne. Cela ne lui donne pas pour autant tous les droits, à commencer par celui de se montrer immodérément gourmande. Economiques, financières, territoriales, la liste des exigences est conséquente. La Belgique entend faire cracher l’Allemagne au bassinet, à la hauteur d’un préjudice évalué à 20 % de la richesse nationale d’avant-guerre. Elle compte assurer sa future sécurité en troquant la neutralité imposée depuis sa création pour une indépendance librement assumée. Elle lorgne le grand-duché de Luxembourg. Bref, comme le souligne Michael Auwers, historien à l’université d’Anvers, » la Belgique stupéfie par ses revendications, singulièrement envers les Pays-Bas « . Car le voisin batave, pourtant resté neutre durant le conflit, est pris en grippe : traité de profiteur de guerre, flétri pour avoir interné des milliers de Belges exilés dans des camps, vilipendé pour avoir couvert, en 1918, le retrait des troupes allemandes à travers le Limbourg, maudit pour avoir le toupet d’héberger l’empereur Guillaume II et de refuser de l’extrader. C’est au prix fort que la Belgique veut faire payer aux Pays-Bas leurs turpitudes : par l’annexion de la Flandre zélandaise, du Limbourg hollandais, de l’embouchure de l’Escaut. Cerise sur le gâteau, elle convoite pour Bruxelles le siège de la future Société des Nations.

Une réputation se forge. A Paris, les Belges passent pour des interlocuteurs exigeants, arrogants, capricieux, carrément atteints de folie des grandeurs. » Ils renvoient l’image d’un pays de boutiquiers qui ne songe qu’à ses intérêts « , relève Vincent Genin. Cette manière d’user jusqu’à en abuser de la carte du pays martyr à qui tout serait dû et de préférence avant les autres, indispose, finit par exaspérer et même par dégoûter. Voilà comment ce grand moment de communication qu’est la conférence de Paris tourne à la confusion des Belges qui passent à côté de leur sujet. » Ils maîtrisent mal l’accélération du rythme des négociations, ne prennent pas la mesure de la densification des relations internationales « , prolonge l’historien du droit international. Restés old school, » ils ont conservé les réflexes liés à la diplomatie de cabinet telle qu’elle se pratiquait au xixe siècle, très attachée aux négociations parallèles. Les Belges étaient encore à la diplomatie du Congrès de Vienne de 1815 « , à l’opposé de la new diplomacy, publique et transparente, chère au président des Etats-Unis Woodrow Wilson.

Le capital de sympathie accumulé durant la guerre fond comme neige au soleil. Fini le grand amour pour la poor little Belgium honteusement agressée en 1914 : les Anglais sont particulièrement remontés, eux qui lorgnent le Congo belge. » Les Belges seront notre mascotte « , assuraient à l’entame des travaux des dirigeants français qui se répandent à présent en sarcasmes. » Y en a marre des Belges et de leurs jérémiades « , vitupère Georges Clemenceau. Haro sur les Belges, » ces prétentieux imbéciles « , dit-on chez les Alliés.

Les vents contraires sont tels que, début avril, Albert Ier est appelé à la rescousse. Le Roi-Chevalier en personne débarque à Paris pour enrayer la spirale infernale par son prestige qui fait impression auprès des Alliés. Alliés, vraiment ? » La solitude de la Belgique à la table des négociations est aussi liée à sa solitude durant la guerre, solitude voulue par Albert Ier qui entendait maintenir la Belgique dans la neutralité, ce que les Alliés avaient peu apprécié « , remarque Vincent Genin.

A Bruxelles, le gouvernement suit avec une inquiétude grandissante la tournure prise par les événements. Le mauvais pressentiment se confirme en vue du dénouement. La Belgique reviendra de France les mains quasi vides. Avec dans sa besace, un maigre butin : quelques territoires allemands annexés (Eupen, Malmedy, Saint-Vith, Moresnet), un mandat sur les colonies allemandes du Ruanda-Urundi, des réparations financières limitées à 2,5 milliards de francs-or et qui ne seront payées qu’au compte-gouttes. Les Néerlandais, eux, n’ont rien dû lâcher, le Luxembourg garde son pavillon tandis que la SDN s’en ira siéger à Genève et non à Bruxelles.

Ne pas signer, « c’est la banqueroute »

Les Conseils des ministres du printemps 1919 ne sont que concerts de lamentations et d’imprécations. Dans le rôle du » faucon « , le catholique Jules Renkin, ardent annexionniste, dénonce » un désastre complet au point de vue politique « , une seconde humiliation : » Aujourd’hui, comme le 2 août 1914, il n’est pas possible d’accepter la violation d’engagements formels. » Sans doute, concède le Premier ministre mais, insiste dans un même souffle le catholique Léon Delacroix, refuser de signer le traité, c’est s’exposer à de lourdes représailles, » tous nos crédits chez les Alliés sont immédiatement coupés, notre change s’effondre, c’est la banqueroute ; nous poussons le pays à la ruine et peut-être à une situation pire encore. La France, l’Angleterre, les Etats-Unis ne nous pardonneront pas facilement notre abandon, on nous laissera dans l’isolement « . Seuls » en face d’une Allemagne qui, sans doute, voudrait se servir de nous, mais qui, après avoir traité avec les Alliés, n’aurait pour nous que mépris « , renchérit le chef de la diplomatie, le ministre libéral Paul Hymans.

Inutile de parier sur l’indignation de l’opinion publique, reprend Léon Delacroix : » Le monde ne se lèvera pas en notre faveur. Au bout de peu de jours, après nous avoir couverts de fleurs, l’opinion publique nous demandera compte de la situation dans laquelle nous aurons placé le pays. » Que la Belgique se hasarde à refuser de signer et le britannique Lloyd George a prévenu la délégation belge : il saura prendre cette même opinion publique à témoin et saura lui » montrer la différence des sacrifices faits par la Belgique pour la cause commune, établir le bilan comparé des militaires belges et des militaires anglais, canadiens et australiens tués au cours de la guerre « .

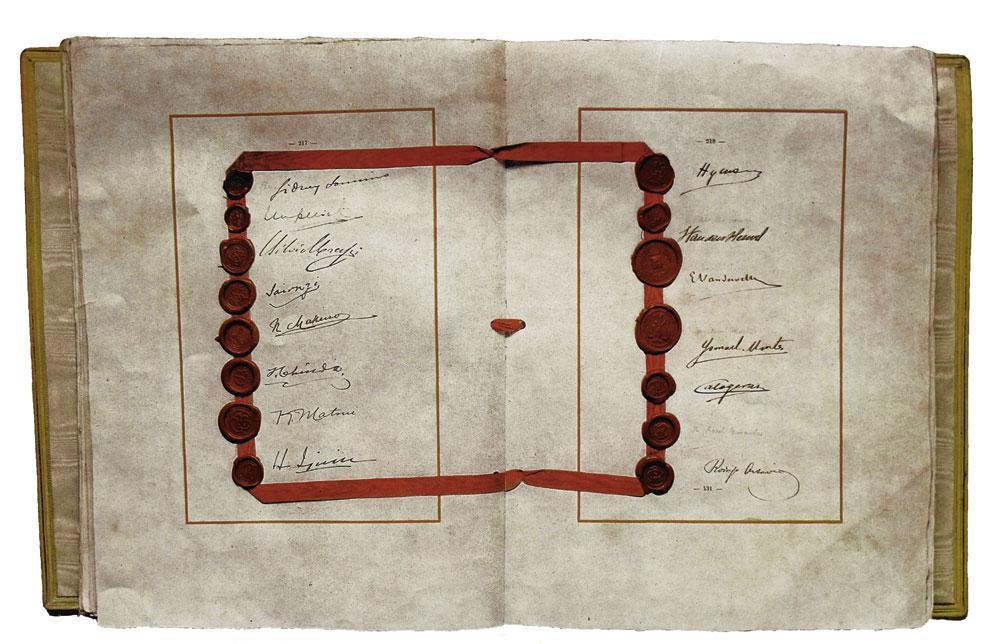

28 juin 1919, château de Versailles : signature dans la prestigieuse galerie des Glaces du traité de paix. Il est loin de ne faire que des heureux et les Belges se rangent résolument parmi ceux qui s’estiment les plus à plaindre. En 1925, l’hebdomadaire Pourquoi Pas ? ramassera en quelques dates les stations d’un chemin de croix : » En 1914, la Belgique était héroïque, en 1916 stoïque, en 1918 noble et courageuse, en 1919 exigeante et embêtante, en 1920 inexistante. »

Sources : PV des conseils des ministres 1919, colloque » La Belgique et les traités de paix, de Versailles à Sèvres (1919-1920) « , Académie royale de Belgique, mai 2019.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici