Quand les anarchistes frappent

Etre anarchiste, c’est prôner une liberté absolue et refuser radicalement toute forme de pouvoir établi. Les principaux théoriciens de ce mouvement étaient le Russe Mikhaïl Bakounine et le Français Pierre-Joseph Proudhon. Il n’est donc pas surprenant que les anarchistes se soient surtout manifestés en Russie et en France.

L’EXEMPLE DE RAVACHOL

Les Français se trompaient quand ils pensaient qu’après le Second Empire, la proclamation de la Troisième République en 1871 déboucherait sur une plus grande justice sociale. Né d’un père néerlandais et d’une mère française, François Koënigstein, qui se ferait appeler Ravachol, du nom de sa mère, décida avec plusieurs acolytes de passer à l’action après la condamnation de quelques ouvriers qui, au cours d’une manifestation, en étaient venus aux mains avec la police. D’autant qu’après leur arrestation, les manifestants avaient été tabassés au commissariat. En mars 1892, Ravachol fit exploser une marmite remplie de dynamite dans les immeubles où habitaient le juge concerné et le procureur de la République. L’explosif, bricolé par des amateurs, ne fit pas de morts, tout au plus sept blessés.

Au terme d’un premier procès, Ravachol et un de ses compagnons furent condamnés à la perpétuité mais à peine le jugement prononcé, il dut de nouveau passer devant le juge, accusé du meurtre d’un vieil homme avant l’attentat. Ravachol nia fermement mais n’échappa pas à la peine de mort. Il fut guillotiné le 11 juillet 1892. Pour les anarchistes français, Ravachol devint un symbole, et le chant révolutionnaire La Carmagnole fut rebaptisé en La Ravachole.

1893, UNE ANNÉE SANGLANTE

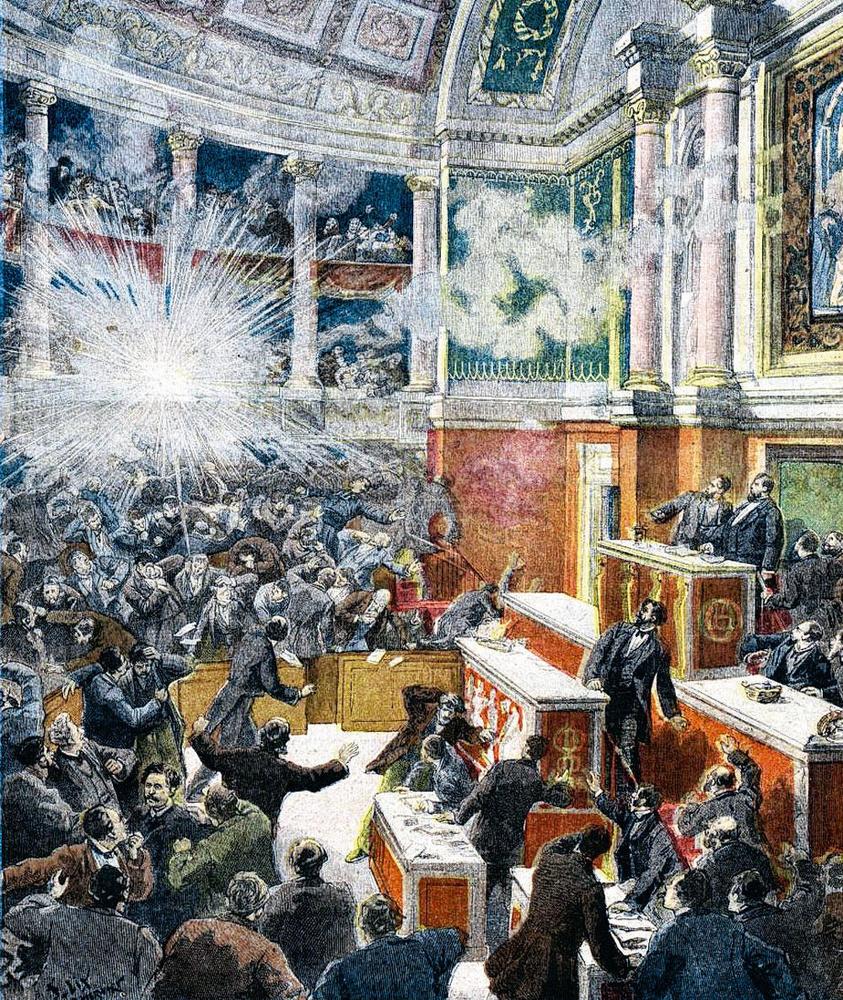

Après les élections parlementaires de novembre 1893, le 9 décembre de la même année, les mandats des nouveaux élus furent examinés au cours d’une session parlementaire. Au moment précis où une vive discussion s’engagea à l’avant de l’hémicycle, un objet fut jeté depuis la tribune publique, suivie aussitôt d’une forte déflagration. Il apparaîtra plus tard qu’il s’agissait d’une bombe contenant des dizaines de clous, projetés en une vague dévastatrice dans la chambre des députés du Palais Bourbon. Quelques dizaines de parlementaires et de visiteurs blessés gisaient dans leur sang, mais l’objet n’infligea pas de blessures létales. Par hasard, une femme dans le public avait involontairement heurté l’auteur de l’attentat au moment précis où il jetait sa bombe. Pour causer un maximum de dégâts, la déflagration devait avoir lieu en l’air. A cause de la bousculade, la bombe explosa au sol. Sans cela, le bilan aurait sans doute été plus lourd. Le président de l’assemblée, Charles Dupuy, lui-même blessé à la tête, garda son sang-froid et insista auprès de ses collègues pour poursuivre simplement le travail parlementaire.

Comme les services de sécurité avaient fait bloquer les issues du Parlement aussitôt après l’explosion, ils étaient convaincus que l’auteur des faits se trouvait encore dans le bâtiment. Peu après l’explosion, alors qu’un juge d’instruction commençait à interroger les blessés soignés à l’infirmerie du Parlement, il fut frappé de constater des traces de poudre sur les mains d’une victime qui avait un clou fiché dans la cuisse. Il fut plus étonné encore lorsque le blessé commença à lui donner des détails sur la nature de la bombe qui avait explosé. Il ne fallut pas bien longtemps avant qu’Auguste Vaillant fasse des aveux complets. Son intention n’était pas de tuer, dit-il, mais de faire un maximum de blessés.

Dans les semaines qui suivirent, les politiques français eurent conscience de l’épée de Damoclès qui pendait au-dessus de leur tête. Le 12 février 1894, une explosion fit une victime au café Terminus près de la gare Saint-Lazare et, une semaine plus tard, un autre attentat fit plusieurs blessés graves au restaurant populaire Foyot. La série d’événements dramatiques allait se poursuivre au cours des six premiers mois de 1894. L’un de ces accès de violence était le fait d’Amédée Pauwels, un Belge originaire de Courcelles (Charleroi). Sa cible était l’imposante église de la Madeleine, au centre de Paris, un lieu fréquenté presque exclusivement par la haute société. Pauwels avait l’intention de faire exploser dans l’église une bombe de sa facture, mais l’objet était tellement pesant qu’il eut du mal à ouvrir les battants de la porte en bronze de l’église. Dans son effort, la bombe lui échappa des mains et explosa, déchiquetant le corps de l’anarchiste.

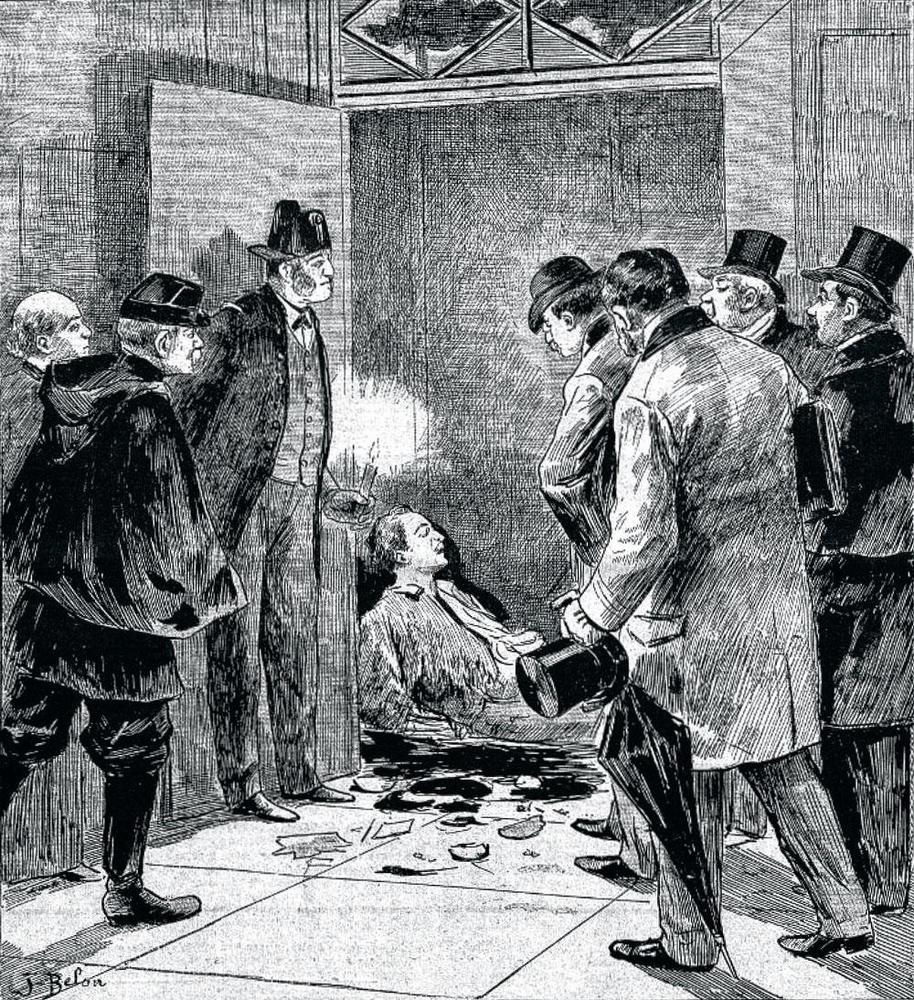

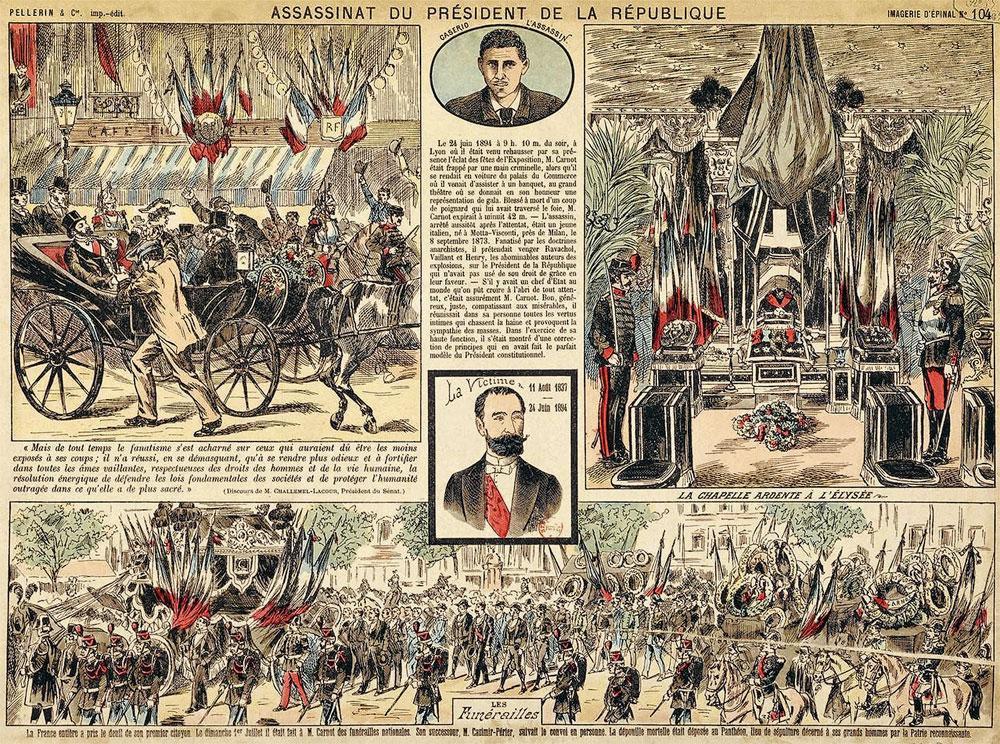

Cet attentat fut le dernier d’une série qui secoua la France. Le président Sadi Carnot, petit-fils d’un célèbre général de la Révolution, avait réussi à conserver sa popularité en ces temps troublés. Au début de l’été 1894, à quelques mois de la fin de son mandat, le président se rendit à Lyon pour y assister à l’ouverture de l’Exposition universelle. Après le banquet, Carnot partit en voiture décapotée rejoindre le Grand Théâtre pour une représentation, sous l’acclamation d’un public enthousiaste amassé le long du parcours. Ce qui suivit rappelle l’attentat perpétré contre le roi Henri IV quelque trois cents ans plus tôt. Avant même que quiconque puisse intervenir, un jeune homme portant un bouquet de fleurs se détacha de la foule et s’approcha de la voiture présidentielle. Ce n’est que lorsque le jeune homme tenta de s’échapper que les spectateurs prirent conscience du drame : sur la chemise blanche du président s’étalait une tache rouge. Un des officiers qui accompagnaient la calèche donna l’ordre de rejoindre à toute vitesse la préfecture où le président était supposé passer la nuit. Les médecins appelés en toute hâte ne purent que constater qu’un coup de poignard avait perforé le foie du président. Un coup fatal ! Carnot mourut peu après minuit.

Entre-temps, la police avait grand-peine à préserver le meurtrier de la foule en colère. Sante Caserio avait 20 ans. Fils de fermiers de la région de Milan, il avait rejoint très tôt le mouvement anarchiste. Après un bref séjour en prison, il avait émigré en France et trouvé à Sète un emploi de commis boulanger. Lorsqu’on apprit la nationalité du meurtrier le lendemain de l’attentat, des Italiens furent malmenés et des commerces italiens incendiés et pillés dans plusieurs villes de France. A Paris, une épicière italienne mourut d’une crise cardiaque après que son magasin fut mis à sac.

Lors de son procès, Caserio se montra peu loquace. Il s’en était pris à Carnot parce que le président avait refusé de gracier Auguste Vaillant, le jeteur de bombe de la chambre des députés. Moins d’un mois après l’attentat, Caserio fut condamné et exécuté.

Les autorités françaises se demandaient comment endiguer cette vague d’attentats. Ils décidèrent de s’en prendre aux éditeurs et aux journalistes des journaux d’extrême gauche. Ceux-ci avaient en effet témoigné de la sympathie pour le mouvement anarchiste, sans pour autant approuver le recours à la violence. Trente membres de la presse furent arrêtés et traduits le 6 août devant un tribunal parisien. Le ministère public tenta de les faire condamner au titre d’association de malfaiteurs, mais il ne put fournir que bien peu de preuves. Le jury populaire acquitta donc 27 accusés et en condamna trois à des peines de prison légères pour des infractions de droit commun.

LE ROI D’ITALIE DANS LE COLLIMATEUR

Dans la période qui suivit l’assassinat du président Carnot, ce sont surtout des têtes couronnées qui furent la cible des anarchistes et autres révolutionnaires. Ce n’est pas un hasard si la plupart des auteurs venaient d’Italie où, après l’allégresse qu’avait suscitée la nouvelle indépendance acquise en 1860, les désillusions s’étaient accumulées. Bien que le roi Humbert Ier fut surnommé Le Bon ( Umberto Il Buono) par ses admirateurs, la plupart des Italiens estimaient que sa politique étrangère ambitieuse et dispendieuse ne profitait pas au pays.

En 1897, le mécontentement fut à son comble. Des grèves éclatèrent à Milan, et de miséreux ouvriers agricoles se révoltèrent dans le sud. Quand, en mai 1898, les Milanais descendirent dans la rue pour manifester contre le prix exorbitant du pain, le gouvernement paniqué déclara l’état de siège. Faisant fi des mesures d’exception, les grévistes poursuivirent leur action. Le général en chef Fiorenzo Bava-Beccaris fit alors ouvrir le feu sur la foule. Si, officiellement, 82 manifestants furent tués, le nombre de victimes pourrait en réalité avoir été au moins quatre ou cinq fois plus élevé. Le roi Humbert fut particulièrement mal inspiré lorsqu’il adressa au général un télégramme de félicitations et le décora.

Apprenant les événements qui secouaient sa patrie, Gaetano Bresci, un émigré italien vivant à New York, s’embarqua sur le premier bateau vers l’Italie pour en découdre personnellement avec le roi qu’il tenait pour responsable de cette boucherie. Le 29 juillet 1900, il attendit Humbert à Monza où celui-ci assistait à une démonstration de gymnastique. Sans la moindre hésitation, Bresci tira quatre cartouches sur le roi, qui mourut presque immédiatement. Bresci fut condamné à la réclusion à perpétuité, la peine de mort ayant été abrogée en Italie. Moins d’un an plus tard, Bresci fut trouvé mort dans sa cellule. A en croire la version officielle, il s’était suicidé, mais pour beaucoup c’était une exécution déguisée.

L’ASSASSINAT DE SISSI

Il est rare qu’une image soit aussi déformée que celle que nous ont présentée les films Sissi de l’impératrice autrichienne Elisabeth. C’est qu’elle était tout sauf l’héroïne romantique que Romy Schneider incarne à l’écran. Elle était certes belle et intelligente, elle pouvait être charmante mais, peu après son mariage, son comportement devint hystérique et asocial. Elle entretenait avec son mari, l’empereur François-Joseph, une relation médiocre et, mis à part la Hongrie, elle manifestait peu d’intérêt pour l’Empire des Habsbourg au faîte duquel elle se trouvait.

Elisabeth en vint à éviter Vienne où l’étiquette stricte de la Cour lui pesait. Elle voyageait beaucoup et s’épuisait à des activités physiques. Il peut paraître étrange qu’une personne telle qu’Elisabeth, vouant un intérêt limité pour l’exercice du pouvoir, ait pu subir un attentat. Dans la mesure où de nombreux anarchistes avaient trouvé refuge en Suisse à partir de 1880, elle évita dans un premier temps de se rendre dans ce pays. Mais en 1898, comme le danger semblait écarté, l’impératrice décida de passer la fin de l’été au bord du lac Léman. Le 10 septembre, la presse locale écrivit qu’elle était descendue à l’hôtel Beau Rivage. Luigi Luchesi, un anarchiste italien de 23 ans, avait espéré une telle nouvelle avec impatience car il voulait à tout prix épingler une personne de sang royal. Son premier choix tomba sur le roi d’Italie, Humbert, mais il n’avait pas assez d’argent pour partir à sa poursuite en Italie.

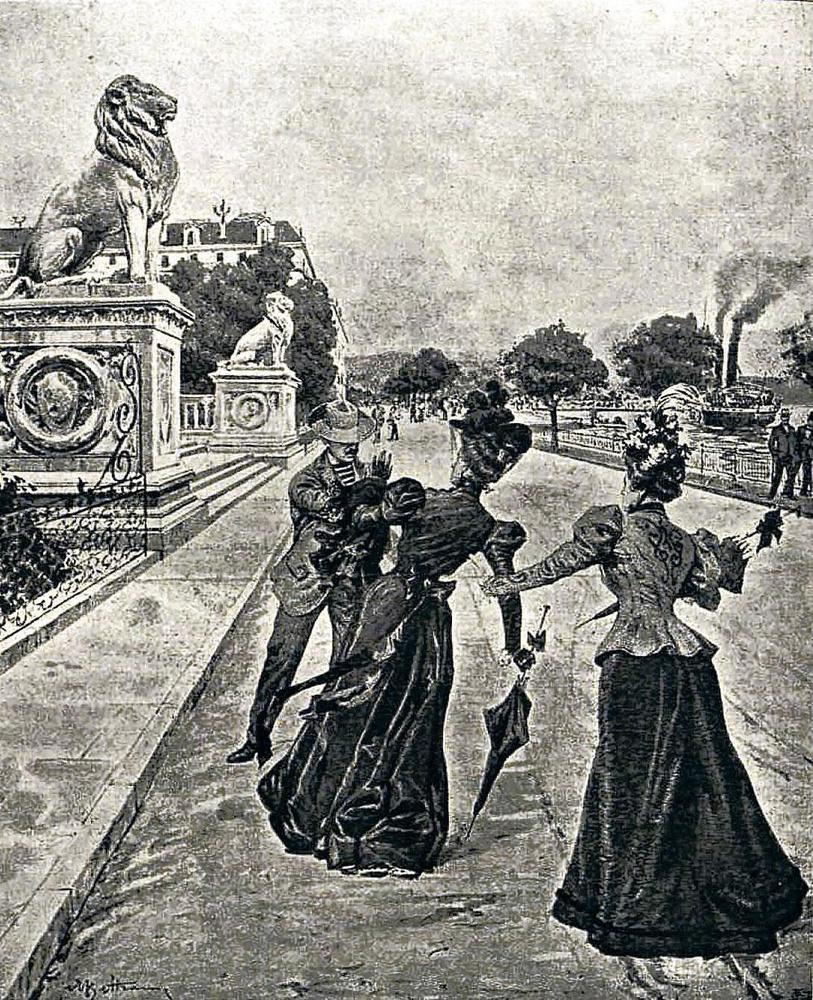

Après avoir appris la nouvelle dans la presse locale, Luchesi alla se poster devant le palace, un poignard caché dans la manche. A sa grande satisfaction, il vit apparaître l’impératrice au début de l’après-midi, en compagnie de sa camériste. Les deux femmes semblaient se rendre vers l’embarcadère tout proche où avait accosté le bac de Montreux. Luchesi courut vers elles, s’assura que c’était bien l’impératrice qu’il avait en face de lui et lui plongea le poignard dans la poitrine. » Sissi » tomba en arrière, mais elle se releva aussitôt. Le personnel de l’hôtel voulut s’occuper d’elle, mais elle se sentit encore la force de poursuivre sa promenade vers le bateau. Une fois à bord, elle s’effondra et mourut. Luchesi l’avait frappée en plein coeur.

Entre-temps, des témoins avaient saisi le meurtrier et l’avaient livré à la police. Luchesi fut condamné à la prison à perpétuité. Quand, onze ans plus tard, il se pendit dans sa cellule, le monde avait oublié jusqu’à son existence. Elisabeth avait rêvé d’être enterrée en bord de mer, de préférence sur l’île de Corfou, mais la cour de Vienne en décida autrement. Elle fut inhumée dans la chapelle de la cour, près de son fils Rodolphe.

LES PRÉMICES DE LA RÉVOLUTION

De 1825 à 1855, le tsar réactionnaire Nicolas Ier avait dirigé la Russie d’une main de fer. Son fils et successeur Alexandre II était disposé à approuver des réformes et, au début des années 1860, il supprima le servage. Toutefois, son caractère indécis joua contre lui car les partisans des réformes radicales se manifestèrent de plus en plus. A partir de la fin des années 1870, les attentats se succédèrent. Le tsar vieillissant savait qu’il était la cible des terroristes, mais il parvint chaque fois à leur échapper. Mais alors que la police croyait maîtriser la situation, les terroristes frappèrent de plus belle.

Les membres d’une cellule révolutionnaire avaient observé qu’à l’heure du déjeuner, le tsar se rendait régulièrement dans un manège mais n’empruntait pas toujours le même itinéraire. Les conspirateurs avaient dès lors élaboré un plan ingénieux et mis au point un système de communication par signaux. Au début de l’après-midi du 1er mars 1881, le traîneau impérial était en route pour rentrer au Palais d’Hiver, encadré par une garde rapprochée de cosaques à cheval et suivi par deux traîneaux de fonctionnaires. Un premier conspirateur, Nicolas Ryssakov, saisit sa bombe et visa les sabots des chevaux. Comme le traîneau allait très vite, la bombe explosa sous la dernière partie de l’équipage. Seuls un cosaque et quelques passants furent blessés. Le tsar descendit du traîneau pour se rendre compte des dégâts. Mal lui en prit. Un des accompagnateurs remarqua que l’assaillant cherchait un contact oculaire avec ses complices : le danger n’était donc pas écarté. Toute la suite du tsar l’incita poursuivre son chemin. Pour une raison inexpliquée, le tsar s’attarda, donnant à un nouveau conspirateur, Ignati Grinevitski, l’occasion de jeter une deuxième bombe. L’engin explosa juste à côté du tsar qui, gravement blessé, mourut peu après son transfert au palais.

Pour les révolutionnaires russes, l’attentat contre le tsar Alexandre II n’était qu’une victoire à la Pyrrhus. Un mois à peine après sa mort, la plupart des meneurs du mouvement clandestin avaient été arrêtés. Le nouveau tsar, Alexandre III, opta pour une approche très dure, qui semblait porter ses fruits. Il se reposait pour cette politique sur son impitoyable frère Serge Alexandrovitch, le plus réactionnaire de tous les Romanov, qui fut nommé gouverneur général de Moscou en 1891. Serge conserva cette fonction sous le fils d’Alexandre, Nicolas II, qui avait succédé en 1896 à feu son père.

Pour présenter le nouveau tsar aux Moscovites, on choisit un terrain d’exercices militaires à l’extérieur de la ville. Toutes les personnes présentes recevraient un gobelet d’étain, du vin et des gâteaux. Personne ne voulait manquer cette aubaine et, en cette journée caniculaire du 28 mai 1896, une foule estimée à un demi-million de personnes s’était déplacée. Or, personne n’avait songé au danger que représentaient les trous et les fossés qui marquaient l’ensemble du terrain : il s’agissait après tout d’un site militaire. La foule s’impatienta et, sans attendre le signal convenu, elle se précipita comme un seul homme pour recevoir les présents promis. Par centaines, les Moscovites tombèrent dans les trous et furent piétinés à mort. Le tsar assista ainsi, impuissant, à la mort de quelque 1300 de ses sujets.

Beaucoup imputèrent la responsabilité de ce bain de sang au grand-duc Serge. Après quelques disputes avec le tsar à propos de la politique à suivre, Serge démissionna le 1er janvier 1905. Cette décision impliqua toutefois un relâchement de sa sécurité, ce qui n’avait pas échappé à ses ennemis. Le 17 février 1905, un homme simplement vêtu sauta devant la voiture du grand-duc. Il agita fougueusement les bras et jeta une bombe dans les jambes des chevaux. Ceux-ci s’effondrèrent, la voiture se fracassa et le grand-duc lui-même fut véritablement déchiqueté.

Par ailleurs, le plus étrange de tous les attentats commis dans la Russie d’avant la révolution était dirigé contre le Premier ministre Piotr Stolypine et se déroula à l’opéra de Kiev à l’occasion d’une cérémonie de commémoration en l’honneur du tsar assassiné Alexandre II. En théorie, rien ne devait troubler la représentation de l’opéra Le Conte du tsar Saltane de Nicolas Rimski-Korsakov. Les invités avaient été triés sur le volet. Au parterre, 36 places avaient été réservées à des agents de la police secrète. L’un entre eux était Dimitri Bogrov, un terroriste repenti. Pendant l’entracte qui succéda au premier acte, Stolypine vit, non loin de lui, un homme se détacher du groupe d’agents. C’était Bogrov. Il sortit son pistolet, visa Stolypine et tira. Gravement blessé, le Premier ministre se tourna vers le tsar, le bénit et dit : » Je suis heureux de mourir pour le tsar. » Il s’évanouit et mourut quelques jours plus tard.

La raison pour laquelle Bogrov a commis ce geste est restée un mystère. Il était de notoriété publique que le tsar avait l’intention de remplacer Stolypine. Lors de son procès, Bogrov s’obstina à prétendre qu’il avait agi au nom de la police, mais une enquête approfondie sur les circonstances de l’attentat n’eut jamais lieu.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici