L’HEURE DE LA RÉPRESSION

Comment l’Etat belge a-t-il jugé ceux qui se sont rendus coupables de collaboration politique ou économique durant la guerre ? Passage en revue de l’arsenal législatif et juridique, parfois complexe, qui a sous-tendu les décisions.

Après cinquante mois d’occupation, sept millions de Belges retrouvent leur indépendance. C’est aussi l’heure d’exprimer ses frustrations. Dès la libération, les journaux qui ont refusé la censure allemande reparaissent libres. Ils fustigent les accommodements et les trahisons avec l’occupant.

Longtemps, l’image des traîtres s’est focalisée sur les » activistes flamands « . Le mot apparu dans la presse belge censurée en 1915, fait référence à ceux qui soutiennent la politique allemande de soutien aux revendications flamandes. Environ 300 activistes sont poursuivis pour leur participation aux menées politiques de l’occupant. Liés pour la plupart à la frange activiste flamande, on compte aussi une quarantaine de régionalistes wallons.

Mais la répression policière, judiciaire, pénale et administrative ne s’arrête pas aux collaborateurs politiques. Pour les populations, la presse et la justice, un concept spontané résume les mille manières de soutenir l’ennemi : l' » incivisme « . Dénoncer son voisin à la police allemande, frauder, entretenir une liaison sentimentale ou s’enrichir par le commerce avec l’occupant devient suspect. Comme le sont, par essence, les résidents de nationalité » ennemie » comme les Allemands et les Austro-Hongrois, » neutre » comme les Néerlandais, voire » alliée » comme les Français et les Britanniques.

LA JUSTICE MILITAIRE EN ACTEUR PRINCIPAL

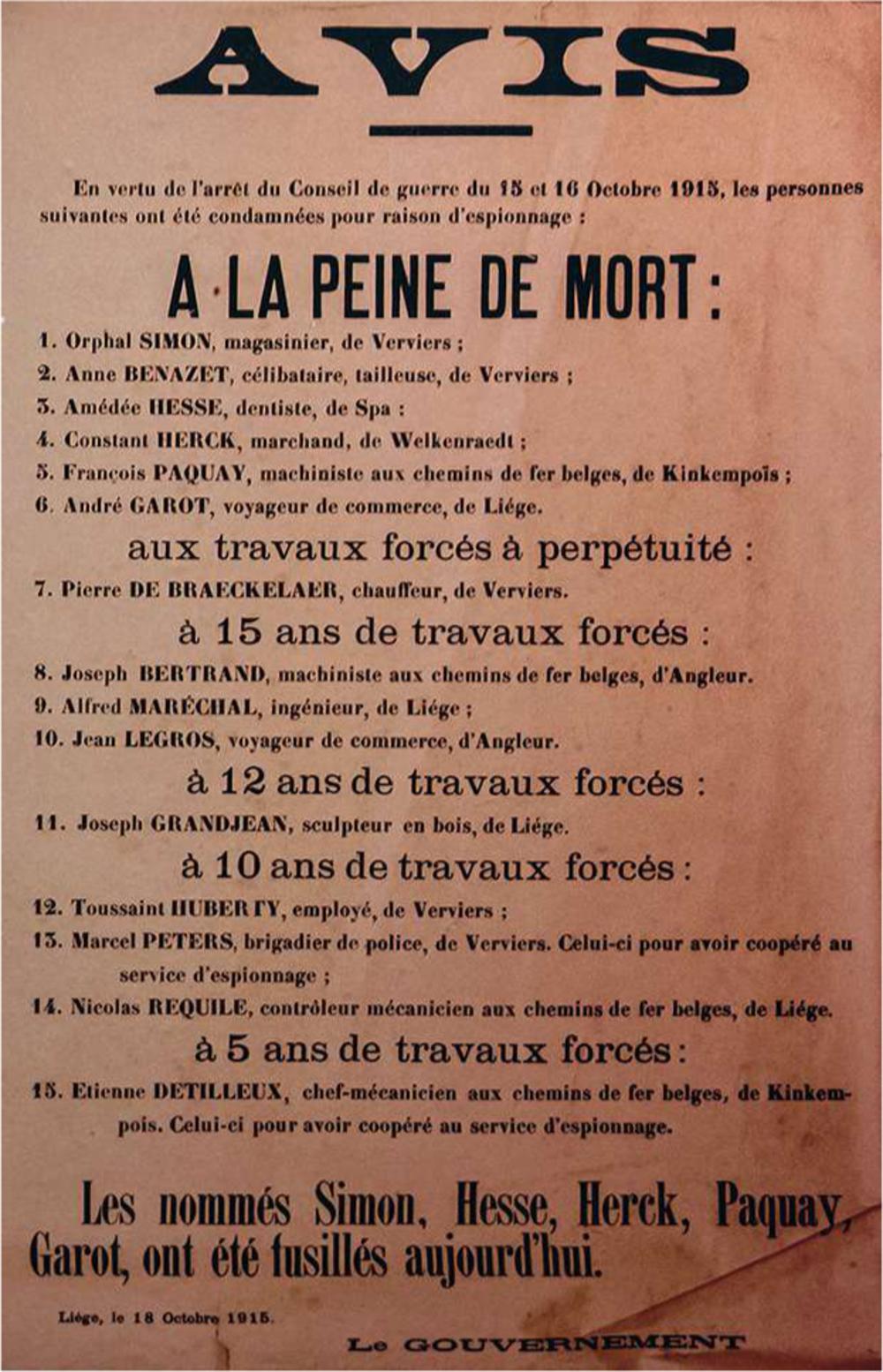

L’histoire de cette répression commence le 4 août 1914 avec la loi confiant, face à l’invasion allemande, le travail parlementaire au roi et au gouvernement. En temps de guerre, les civils suspects de crime contre la sûreté de l’Etat deviennent justiciables des juridictions militaires. Pour organiser la répression d’après-guerre, le gouvernement élabore un arsenal juridique dans des circonstances particulières : en territoire étranger et sans discussion ni sanction parlementaire. En 1916, puis en 1917, par arrêtés-loi, le gouvernement belge en exil modifie les dispositions prévues par le Code pénal de 1867 en matière d’infraction à la sûreté extérieure de l’Etat (art. 103-123). Des peines spéciales de détention extraordinaire sont introduites et la peine de mort est rétablie. Cette criminalisation vise plusieurs types de comportements : la collaboration militaire et l’espionnage (art. 113, 116), la collaboration économique (art. 115), politique (118bis) et la dénonciation à l’ennemi (121bis).

Pour les populations, la presse et la justice, un concept spontané résume les mille manières de soutenir l’ennemi : l' » incivisme « .

A la libération du territoire, cette production législative hâtive et touffue pose un problème majeur : sa légalité. Le gouvernement n’envisage de poursuivre comme traîtres que les principaux dirigeants compromis par la flamandisation de l’université de Gand, la séparation administrative de 1917 et la proclamation de l’indépendance de la Flandre, ainsi que les industriels ayant collaboré économiquement avec les puissances centrales à l’extérieur du pays.

Dès l’automne 1918, les compétences élargies de la justice militaire en font le premier acteur de la répression. Son patron, l’auditeur général, peut instruire les procès et les poursuivre devant les conseils de guerre, jusqu’à la remise sur pied de l’armée en temps de paix. Sur base d’un arrêté-loi du 12 octobre 1918, permettant d’interner tout étranger et tout individu sur simple suspicion, près de 5 000 civils et militaires se retrouvent détenus en attente de jugement. En janvier 1918, un » camp de concentration » est installé à Adinkerke en attendant la libération des prisons en territoire occupé.

Mais la question de la légitimité de cette législation d’urgence reste posée. Les arrêtés sont-ils valables en territoire occupé ? Les juridictions militaires sontelles compétentes pour juger des civils ? Faut-il expulser tous les étrangers ?

Fin avril 1919, l’armée est remise sur pied de paix et fin septembre 1919, à l’exception des accusations d’espionnage, les procédures sont transférées à la justice ordinaire. Dans chaque arrondissement, les parquets reprennent les dossiers des auditeurs militaires, et les cours d’assises et tribunaux correctionnels commencent à juger les accusés de crime ou de délit contre la sécurité extérieure de l’Etat.

PROFUSION DE COURS D’ASSISES

Environ 5 000 suspects ont été détenus. Au moins 274 civils ont été jugés par les conseils de guerre, 1 408 individus par les cours d’assises et 3 021 par les tribunaux correctionnels pour atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat. La répression dure jusqu’en 1929, mais la plupart des prévenus sont jugés entre 1919 et 1922 par les juridictions militaires, puis par les cours et tribunaux ordinaires.

Les conseils de guerre jugent des militaires mais aussi, en première instance, des civils. Portées en appel à la Cour militaire, ces affaires connaissent des taux de condamnation de 52 % pour les conseils de guerre et 70 % pour la Cour militaire.

Canal principal de la répression, les cours d’assises ont vu leur activité doubler après la guerre. La grève de la magistrature n’arrange rien en reportant à l’année 1919 les crimes ordinaires non jugés en 1918. Pour apurer le retard et digérer ce nouveau contentieux, jusqu’à quatre cours d’assises siègent en parallèle dans chaque province. Des cours d’assises siègent exceptionnellement à Dinant, Huy, Marche et Verviers.

Enfin, devant l’échec d’un jugement international des crimes de guerre aux procès de Leipzig (1921), les auteurs présumés des massacres de civils sont jugés par contumace par la justice militaire belge.

Quels comportements ont été réprimés ? Les actes de trahison, de collaboration militaire, d’espionnage comme les dénonciations méchantes sont minoritaires et répartis dans la plupart des provinces. Les chiffres confirment les deux pôles de la répression, la collaboration politique (art. 118 bis) et la collaboration économique (art. 115). Sans surprise, la plupart des procès d’activisme ont lieu à Bruxelles, Gand, Anvers et Namur. En revanche, la collaboration économique domine dans l’ensemble des provinces, en particulier en Brabant et à Liège.

ÉPURER L’ÉTAT DES MAUVAIS CITOYENS

La majorité des condamnés ont été jugés à Bruxelles et en Wallonie. Les peines les plus lourdes frappent les accusés de trahison (art. 17-18 du Code pénal militaire), de collaboration politique (art. 118bis), les espions (art. 116, 117) et les dénonciateurs (121bis). Seuls quatre des 93 condamnés à mort (August Borms, Henry Goffin, Sylvain Huart, Joseph Douhard) assistent à leur procès. En dépit des pressions, ils ne sont pas exécutés et leur peine est commuée. Plusieurs centaines de condamnés purgent des travaux forcés ou une détention extraordinaire dans les prisons belges, peu adaptées à cette population. Quant aux petits profiteurs ou dénonciateurs, ils sont condamnés à de courtes peines d’emprisonnement et d’amende par les tribunaux correctionnels.

Le traumatisme de la séparation administrative exacerbé par la presse entraîne une épuration à tous les niveaux de l’administration de tous les suspects de complaisance envers l’Allemagne. Au moins 1 637 fonctionnaires sont révoqués ou sanctionnés par des jurys d’honneur, constitués de hauts magistrats et fonctionnaires. Les ordres professionnels des médecins, avocats ou journalistes ont radié leurs membres indignes. Inconstantes, ces purges conduisent en 1934 à mettre sur pied une commission dirigée par le premier président de la Cour de cassation Goddyn pour en finir avec les effets erratiques des décisions épuratoires. C’est la dernière intervention politique du roi Albert Ier avant sa chute fatale.

L’heure de l’expiation a sonné pour les traîtres » (Jean Servais, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles en 1919)

UNE JUSTICE POLITIQUE ?

Les transitions entre régimes s’accompagnent d’un rôle spécifique attribué à la justice : établir un nouvel Etat de droit ou rétablir l’Etat antérieur. En criminalisant de nouvelles infractions à la sûreté de l’Etat, en rétablissant des peines inusitées, en utilisant des juridictions extraordinaires (militaires) et des procédures rétroactives, en sélectionnant arbitrairement les inculpés et en imposant la constitution de partie civile de l’Etat pour réclamer des dommages et intérêts aux condamnés, le gouvernement et la magistrature utilisent l’appareil judiciaire pour rétablir la légitimité ébranlée de l’Etat belge. Dans la mesure où la séparation administrative et de la proclamation de l’indépendance de la Flandre sont perçues comme une atteinte à l’existence même de cet Etat, l’action judiciaire vise à restaurer la légitimité de l’Etat. Dans un moment de démocratisation modeste des institutions, cette justice transitionnelle entraîne la formation d’une mémoire contrastée. La stigmatisation politique à long terme de la minorité activiste flamands et wallons et des espions prévaut sur l’image de la masse des profiteurs de guerre (notamment l’affaire Coppée) et des dénonciateurs, objets des plaintes de la population.

Restait à gérer les peines ainsi prononcées. Dès 1919, des amnisties successives couvrent les infractions commises depuis le 4 août 1914 par les militaires et les civils, en excluant les » inciviques « , auxquels seule la grâce royale reste accessible. En 1937, une loi d’amnistie s’étend aux collaborateurs économiques et aux dénonciateurs. Les espions et les activistes en demeurent exclus. Conséquence durable de cette impossible amnistie, la question de la répression étatique empoisonne la politique belge depuis 1916 jusqu’aujourd’hui.

Victime de son profil ? Anna-Maria D., prostituée anversoise

Le 12 juin 1919, le conseil de guerre du Grand Quartier général (G.Q.G.) condamne Anne-Marie D. à 15 années de détention extraordinaire, pour » avoir fourni à l’ennemi des plans écrits, documents etc. « , selon l’article 116 du Code pénal ordinaire (arrêté-loi du 11 octobre 1916) et, subsidiairement, pour dénonciation à l’ennemi, selon l’article 121bis du même Code (arrêté-loi du 8 avril 1917). Que lui reproche la justice militaire ? Avoir, en janvier 1917, tendu un piège à cinq jeunes gens désireux de passer aux Pays-Bas pour rejoindre l’armée belge et les avoir fait tomber aux mains de la police allemande.

En réalité, le dossier met en évidence une série de fautes de procédure. Anna-Maria D. est condamnée par le conseil de guerre du G.Q.G., qui ne peut juger que les prévenus de dénonciation dans un but d’espionnage, non prouvé en l’espèce. La peine de 15 ans de détention extraordinaire ne s’applique pas à la prévention retenue. Fort opportunément, le 18 juillet 1919, un arrêté royal de grâce réduit sa peine à 3 ans de détention extraordinaire. Cette grâce rapide corrige les erreurs de la justice militaire. En réduisant la peine de 15 à 3 ans, la grâce » correctionnalise » la sanction prononcée contre Anna-Maria D. et reconnaît de facto que l’infraction commise relevait de la dénonciation méchante (art. 121bis) et non de l’espionnage (art. 116).

August Borms, parfait traître ou icone martyre ?

Penseur de l’activisme, August Borms est le symbole d’une fissure séculaire dans la société belge. Arrêté le 8 février 1919, il est jugé par la cour d’assises de Brabant. Reconnu coupable de trahison et d’atteinte à la sûreté de l’Etat par le jury, il est condamné à la peine de mort. Celleci est commuée en travaux forcés à perpétuité qu’il purge à la prison de Louvain. Privé de ses droits politiques, il est cependant élu lors d’une élection partielle à Anvers en décembre 1928 et devient le symbole du mouvement flamand. Il est libéré le 17 janvier 1929, la veille de la promulgation d’une loi de réhabilitation déjà votée mais dont il reste exclu. Durant l’occupation de 1940-1944, nationalistes flamands et occupants rouvrent le dossier de l’activisme, via une commission présidée par Borms, dans le but de dédommager les victimes de la » répression belge « . A la libération de 1944, Borms est à nouveau condamné à mort. Il sera fusillé le 12 avril 1946.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici