Haïs, salauds, incompris … Vingt destins de grands perdants de notre histoire

Misérables ou malchanceux, incompris ou maladroits : la roue de l’histoire de Belgique a mal tourné pour eux. Le Vif/L’Express revient sur vingt destins contrariés.

Raté, encore raté, toujours raté. Il se serait bien vu Premier ministre, ou alors bourgmestre de Liège, ou encore commissaire européen, au moins secrétaire général du Conseil de l’Europe. Ces postes se sont refusés à lui. Tout n’est pas encore perdu, Didier Reynders (MR) n’a ni la vocation ni l’étoffe d’un » loser « . Mais quand le sort s’acharne… Comme quoi les mauvais perdants ne sont pas seuls à comparaître devant le tribunal de l’histoire. Passent aussi en jugement de beaux perdants et même des perdants magnifiques. Ces héros malheureux côtoient de parfaits salauds dans la galerie des personnages qui, de leur passage sur Terre, ont laissé au mieux un souvenir injustement oublié ou terni, au pire une sinistre réputation non usurpée.

Le destin est si capricieux. » Les circonstances font le héros et le héros fait les circonstances […]. Dans une période ordinaire et calme, ceux qui détiennent le pouvoir vivent sur l’illusion de leur valeur. Dans les époques troublées, cette illusion est la cause de leur chute « , a écrit dans ses mémoires André de Staercke, qui fut chef de cabinet du Premier ministre Hubert Pierlot dans le gouvernement belge en exil à Londres lors de la Seconde Guerre mondiale, puis influent secrétaire du régent Charles au cours de la Question royale ( » Tout cela a passé comme une ombre « .Mémoires sur la Régence et la Question royale, éd. Racine, 2003).

Malheur aux vaincus. Certains se sont damnés à jamais pour avoir choisi le mauvais camp, embrassé une sale cause heureusement perdue, et s’y être fourvoyé jusqu’à l’entêtement et la trahison. Deux guerres mondiales ont fait d’August Borms, de Léon Degrelle et de Staf De Clercq des personnages peu reluisants de notre histoire.

Parcours sans happy end

D’autres parcours hors du commun demeurent discutables et restent d’ailleurs âprement discutés. Parce qu’ils ont évolué dans cette zone grise où les actes posés divisent partisans et détracteurs, sous le poids de circonstances jugées tantôt atténuantes, tantôt aggravantes. Deux têtes couronnées émergent de la catégorie des grandes figures controversées : Léopold II et Léopold III n’ont pas fini d’entretenir la polémique autour de leur royale personne.

Restent ces autres destins qui sont mal passés ou passeront mal à la postérité. Les uns parce que victimes de l’enchaînement malheureux des événements : comment apprécier autrement le cruel traitement politique réservé au Premier ministre Hubert Pierlot à la Libération, en 1944 ? D’autres parce que de leur carrière, on ne retient finalement que l’échec. Leo Tindemans dans les années 1970, Yves Leterme plus récemment, relèvent de ces chefs de gouvernement associés à un bilan politique très mitigé. Que dire encore du gratin de la finance dans les années 1990 et de son incapacité à s’entendre pour faire advenir une banque belge d’envergure européenne ?

Longtemps écartées des premières loges du pouvoir, les femmes ont souvent peiné à se faire un nom dans l’histoire, laquelle a pu se montrer sévère ou ingrate à leur égard. Victoire Cappe, militante féministe des années 1920, méritait mieux que l’oubli. L’injuste indifférence, c’est aussi ce qui attend les sans-grade, l’armée d’anonymes emportés sans laisser de traces par les broyeurs de masses qui leur volent toujours la vedette dans les manuels d’histoire. Voici, sélectionnés par Le Vif/L’Express, vingt combats ou engagements d’une vie qui ne se sont pas soldés par un happy end.

Les inconsolables – Les orangistes (1830 – 1850)

Ils ne décolèrent pas. On a chassé comme un malpropre leur » bon roi » Guillaume, on les prive des bienfaits de sa politique industrielle et commerciale. Ils ne peuvent se résigner à vivre dans ce nouvel Etat nommé Belgique. Annihiler la révolution qui l’a enfanté en septembre 1830 et rétablir le Royaume-Uni des Pays-Bas devient le moteur de la farouche résistance de ceux que l’on taxe d’orangistes. Ils sont aristocrates, fonctionnaires, magistrats, officiers, industriels, intellectuels, ils pensent avoir trop à perdre d’un passage sous pavillon noir-jaune-rouge. Les plus acharnés sont des notables francophones, implantés à Bruxelles et en Wallonie, là où font fortune les entrepreneurs du textile et de l’industrie lourde comme John Cockerill (photo).

Vingt ans durant, les orangistes mettent tout en oeuvre pour que l’on fasse machine arrière. Leur mouvement, puissant, ramifié, est durement réprimé par le nouveau régime. Le temps aura raison de leur opposition : les Hollandais ne veulent plus d’eux, le soutien de la maison d’Orange fléchit, les leaders orangistes s’effacent les uns après les autres. Ne reste alors, relève la spécialiste de l’orangisme, Els Witte (VUB), que » le culte de la nostalgie pour le royaume perdu « , culte condamné à l’oubli.

Le réprouvé – Adolf Daens (1839 – 1907)

Il croyait pouvoir concilier port de la soutane et engagement politique au service du petit peuple flamand. Il ne fait que s’attirer les foudres de l’Eglise dont il est un humble serviteur. Lorsque le prêtre alostois Adolf Daens se présente aux élections de 1894 sous la bannière d’un Christene Volkspartij (CVP), parti progressiste et flamingant, l’hérésie est consommée.

Voilà l’abbé député, à la grande fureur de sa hiérarchie. Les catholiques, le gouvernement, Léopold II, s’unissent pour mater le prêtre dissident, lequel refuse d’abjurer son combat démocrate-chrétien. Alors les sanctions pleuvent : on lui défend de célébrer la messe, on le dégrade, le Vatican le condamne en 1905. Deux ans plus tard, Daens cède : il est très affaibli, demande pardon et meurt réconcilié avec l’Eglise. Sa soumission lui vaut d’être rayé de son parti. Le daensisme lui survivra.

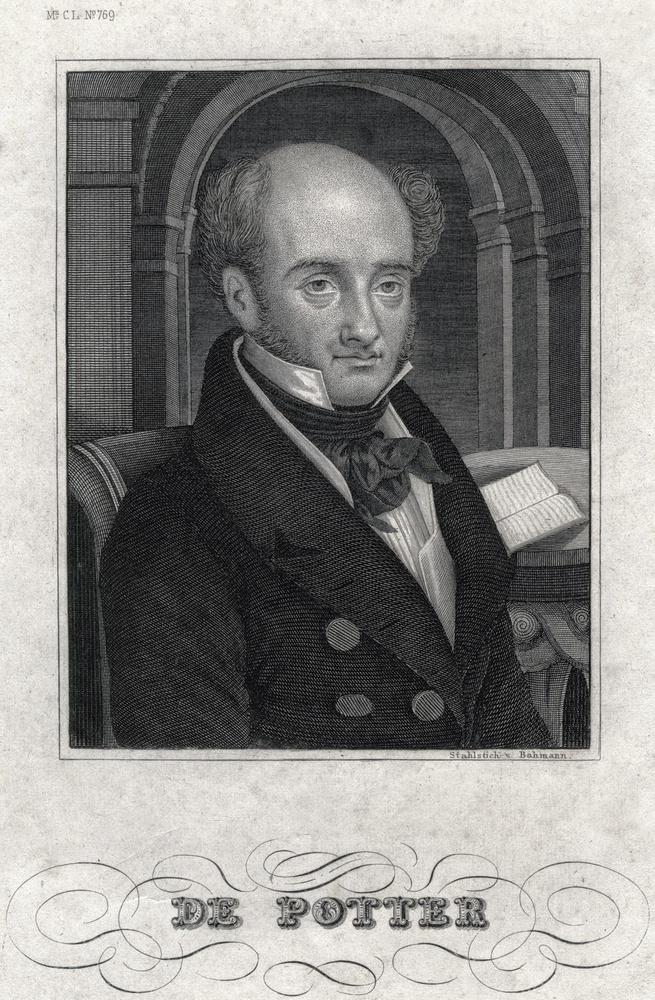

Le rejeté – Louis de Potter (1786 – 1859)

Exilé en France où l’a mené son opposition au régime hollandais, il n’est pour rien dans les journées tumultueuses de septembre 1830 mais c’est son nom que l’on scande sur les barricades bruxelloises : » Vive de Potter ! » Le 28 septembre, Louis de Potter est de retour au bercail, porté en triomphe. Le prestige et la popularité du publiciste politique lui ouvrent les portes du gouvernement provisoire chargé de donner un régime politique à la nouvelle Belgique.

Pour de Potter, le principe même de la révolution belge ne peut s’accommoder d’une monarchie. Sans république, point de Belgique libre. Il est bien seul, parmi ses collègues, à souhaiter aller aussi loin, nourri par une ambition toute personnelle, à en croire l’historien Henri Pirenne. » Sa popularité lui permettait d’aspirer à la présidence de cette république belge dont il portait le plan dans son esprit. » Las. Mi-novembre 1830, la coqueluche de la révolution jette l’éponge, neutralisé par l’unanimité faite contre ses aspirations : les Belges auront droit à un roi. Exit de Potter qui préfère quitter le pays pour s’établir à Paris. Il y vit assez longtemps pour assister à la réconciliation de la Belgique avec son voisin batave. » Tant de sang pour si peu de choses ? » confie alors, amer, l’étoile filante du ciel politique belge.

L’impopulaire – Léopold II (1835 – 1909)

Dans son testament, il a exigé d’être enterré au petit matin, dans le silence. Son successeur au trône, Albert Ier, refuse à Léopold II cet ultime geste d’humeur envers un peuple qui ne lui avait jamais témoigné un attachement débordant. Le bouillant monarque se savait peu aimé et se sentait incompris des Belges. Il les trouvait généralement dépourvus d’ambition pour leur patrie, lui qui voyait grand et loin. Lui, le roi urbaniste qui s’attelait à embellir les villes et à faire de Bruxelles une capitale monumentale, le roi colonisateur qui a jeté son dévolu sur un immense territoire au coeur de l’Afrique où il pouvait au moins satisfaire ses ambitions et assouvir ses frustrations.

Pas de quoi faire remonter sa cote de popularité, plombée par des aventures sentimentales qui font scandale. Triste fin de règne : l’opposition belge et les pressions de la communauté internationale contraignent Léopold II à lâcher prise sur son domaine africain, à céder le Congo à l’Etat belge. Le trépas ne suffit pas à redorer son blason. Feu le roi bâtisseur vieillit mal. Aujourd’hui, ses statues et ses bustes prennent des coups, alors qu’on songe ici et là à effacer sa présence sur des plaques de rue et qu’on veut traîner devant le tribunal de l’histoire le » saigneur du Congo « , tel un génocidaire.

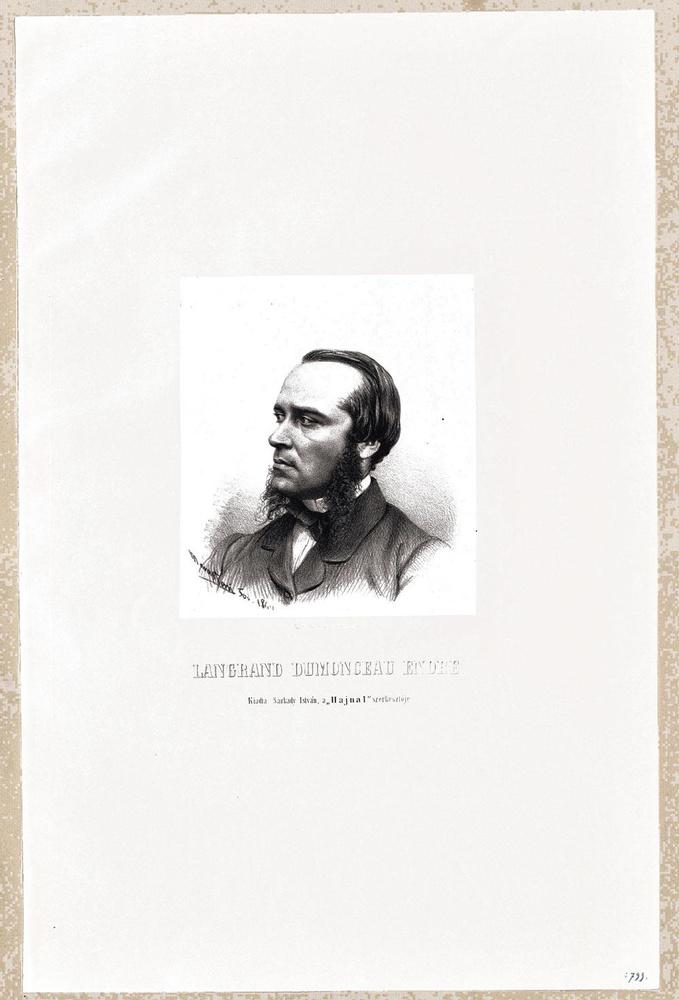

L’imposteur André – Langrand-Dumonceau (1826 – 1900)

Il est l’homme par qui arrive le plus formidable scandale politico-financier qui ait secoué l’establishment belge au milieu du xixe siècle. Ou comment un garçon boulanger brabançon reconverti avec succès en requin de la finance, enfume le gratin de l’aristocratie et de la bourgeoisie conservatrices par un projet de » christianisation » des capitaux censé tenir la dragée haute à la haute finance juive et protestante.

C’est un bluff magistral : du très beau linge mord à l’hameçon, les fortunes affluent chez le prodige de la finance qui prend soin de mettre dans sa poche les bonzes de la politique catholique et d’arroser hommes d’affaires et de presse. L’autoproclamé » Napoléon de la finance » accumule les » Austerlitz boursiers « , fait tourner les têtes et valser les millions. L’empire de celui qui est fait comte romain par le pape Pie IX s’exporte en Europe centrale, y séduit jusqu’à l’empereur François-Joseph d’Autriche. Jusqu’à la découverte que cette belle pyramide ne reposait que sur du sable. Alors, tout s’effondre en 1870. La faillite frauduleuse est retentissante, le scandale colossal, la crème du pouvoir catholique compromis, le Palais éclaboussé. Condamné après huit ans d’instruction, Langrand-Dumonceau a eu le temps de se mettre à l’abri aux Etats-Unis sans vraiment craindre pour ses vieux jours.

La malchanceuse – Charlotte, impératrice du Mexique (1840 -1927)

Elle doit son infortune à Napoléon III et à son fantasque dessein de fonder au Mexique un empire catholique fort. Pour occuper ce trône créé de toutes pièces, l’empereur des Français jette son dévolu sur l’archiduc Maximilien d’Habsbourg-Lorraine et Charlotte de Belgique. La fille de Léopold Ier est ambitieuse, elle pousse son époux à accepter cette couronne qu’elle peut aussi coiffer à 24 ans. Mais l’entreprise tourne au fiasco, les nouveaux souverains débarquent en 1864 dans un Mexique livré aux mutineries républicaines.

C’est en vain que l’impératrice revient en Europe pour plaider la cause désespérée de son mari, dont le règne éphémère s’achève devant un peloton d’exécution, en juin 1867. On cache un an durant à Charlotte la fin tragique de son époux afin de ne pas aggraver sa folie. La veuve passe le reste de son existence recluse au sein de l’austère château de Bouchout. Elle y décède soixante ans après la mort de son époux

L’impénitent – August Borms (1858 – 1946)

L’enseignant met sa voix de stentor au service de l’émancipation flamande et de la destruction de la Belgique. August Borms croit trouver un allié à sa cause chez les Allemands qui envahissent et occupent le pays entre 1914 et 1918. Il a parié sur un très mauvais cheval. Malheur aux vaincus, il écope d’une condamnation à mort à la fin de la guerre, peine commuée en prison à vie. Le » traître » à la patrie y gagne des galons de martyr et lui-même prend soin de cultiver son aura. C’est depuis sa geôle qu’il réussit un coup fumant : il rafle 83 000 voix anversoises lors d’un scrutin partiel en décembre 1928. Le voilà député mais interdit de siéger puisque privé de droits politiques. Le choc est tel que la question flamande s’impose à l’agenda politique. Janvier 1929, Borms est un homme libre. Et une icône chez les flamingants.

Dix ans plus tard, les Allemands remettent le couvert et Borms reprend du service, sous la bannière nazie. Encore raté. L’état de récidive ne pardonne pas à la Libération : la seconde condamnation à mort est mise à exécution. Borms est fusillé deux jours avant son 68e printemps, le vendredi saint 1946. Moins pour la gravité de ses actes de collabo que pour expier ses funestes égarements. Il n’en faut pas plus pour que s’ancre et perdure un mythe.

L’oubliée – Victoire Cappe (1886 – 1927)

A u bout d’une enfance traumatisante, elle a trouvé sa voie, un combat : l’émancipation de la femme en Wallonie. Victoire Cappe s’y consacre corps et âme, dans une société qu’elle ne conçoit que comme radicalement chrétienne. Combiner engagement religieux, social et féministe : la Liégeoise ne choisit pas la facilité, en ce début de xxe siècle où le pouvoir ne se décline qu’au masculin. Victoire veut y croire, s’engage dans la démocratie-chrétienne, se fait une place dans l’action syndicale féministe et un nom dans l’expertise du travail féminin.

Mais l’establishment social- chrétien entend garder l’église au milieu du village : priorité à la femme confinée au foyer. Les structures des femmes chrétiennes sont priées de s’adapter. Victoire assiste, impuissante, au détricotage de l’oeuvre d’une vie, elle est écartée de ses fonctions, lâchée par ses plus proches collaboratrices. Elle perd confiance dans la démocratie parlementaire et dans le combat féministe pour se raccrocher à une foi réactionnaire. Son moral s’en ressent, la mort la saisit sans crier gare en 1927. Triste fin, ainsi résumée par sa biographe, l’historienne du féminisme Denise Keymolen : portée aux nues par les autorités religieuses et sociales chrétiennes, Victoire Cappe a été brutalement rejetée pour avoir voulu rester fidèle à ses opinions.

Le prédateur – Alfred Loewenstein (1877 – 1928)

Mégalo, excentrique, parfaitement snob, et avant tout immensément riche : Alfred Loewenstein est un homme de son temps. Livrées à l’affairisme et à la fièvre spéculatrice, les années 1920 lui vont comme un gant. Et elles lui réussissent. Fils d’un agent de change israélite allemand, naturalisé belge, il fait fortune dans la soie artificielle et l’électricité, au point de se bâtir un empire de taille mondiale. Et de passer à 51 ans pour le troisième homme le plus riche de la planète. L’as de la Bourse bruxelloise ne se refuse plus rien. Pas même l’envie de faire main basse sur la prestigieuse Banque de Bruxelles. Sa voracité vient d’être contrariée par les barons de la finance lorsque Loewenstein disparaît à bord de son avion privé, le 4 juillet 1928, au-dessus de la Manche. Fin aussi brutale qu’inexpliquée, digne d’un polar, et qui alimentera longtemps les spéculations.

L’infâme – Léon Degrelle (1906 – 1994)

Le » beau Léon » porte assez bien son surnom, élégamment sapé dans ses costumes trois-pièces. La politique francophone subit le charme du » gendre idéal » des années 1930. Degrelle a le talent pour subjuguer et amalgamer les nombreux mécontents. Rex devient son mouvement et le rexisme un courant qui monte aussi vite qu’il descend. Car le fond de la pensée et des intentions du chef trahit vite des aspects repoussants.

L’étoile montante se fait filante. De catholique, Léon Degrelle vire fasciste, déclare sa flamme au national-socialisme et poursuit sa descente aux enfers lorsque, la Belgique au tapis en 1940, il verse dans la collaboration la plus intense avec l’occupant nazi. Le führer autoproclamé de Wallonie cautionne tous les méfaits du régime, il en attend une illusoire ascension et envoie au passage des centaines de jeunes à la mort sur le front de l’Est.

Impossible de lui réclamer des comptes quand vient la Libération. Degrelle échappe à ses juges en 1945 et file se réfugier au pays de Franco. Intouchable depuis son repaire espagnol et sa naturalisation, León José de Ramirez Reina clame jusqu’à sa mort, en 1994, sa fidélité au nazisme, son admiration pour Hitler. Surtout, il se fabrique une légende qui le gonfle d’une importance qu’il n’a jamais eue. Elle ne bluffe plus que des nostalgiques de l’Ordre noir.

Le maudit – Staf De Clercq (1884 – 1942)

L’instituteur flamingant du Pajottenland, plus organisateur que penseur, a fait du chemin. Voilà Staf De Clercq devenu en 1933 président-fondateur d’un Vlaams Nationaal Verbond ou VNV, puissante formation nationaliste flamande à vocation farouchement antibelge et aux penchants nettement fascisants. Le meneur du parti est d’ailleurs en cheville avec le Reich et ses services secrets, avant même que la Belgique ne subisse sa loi en 1940. De Clercq met alors son parti à la disposition des nazis, en espérant en retour leur concours pour édifier un » Etat thiois » sur les ruines du Royaume vaincu. Raté : il échoue à devenir l’unique partenaire flamand dans la collaboration active avec l’occupant. Son décès de mort naturelle, en octobre 1942, délivre De Clercq de l’impasse dans laquelle il s’était enferré.

Le banni – Henri de Man (1885 – 1953)

Il avait tout pour briller au firmament socialiste. Il s’y est imposé comme son théoricien le plus doué, distingué comme ministre avant d’accéder en 1939 à la tête du puissant Parti ouvrier belge. Cette belle intelligence, l’Anversois Henri de Man la met au service d’une bien mauvaise cause lorsqu’à l’été 1940, la Belgique retombe sous la botte allemande. De Man fait aussitôt la culbute. Décrète le sabordage du parti. Appelle les militants par voie de manifeste à se soumettre à la loi du plus fort, fût-il nazi, car » pour les classes laborieuses et le socialisme, cet effondrement d’un monde décrépit, loin d’être un désastre, est une délivrance « . Elle est surtout pour lui une formidable opportunité de devenir l’homme fort d’un régime conforme à l’Ordre nouveau. Il s’y voit siéger à la droite de Léopold III avec lequel il partage une vision autoritaire de la fonction royale.

Mais la main qu’il tend à l’occupant ne brasse que du vide. De Man réalise qu’il n’a rien à espérer d’un flirt prolongé, il prend le large en novembre 1941. C’est en Suisse qu’il apprend sa condamnation à vingt ans de prison et à la déchéance de la nationalité belge pour » trahison « . C’est là, dans sa terre d’exil, qu’à 68 ans il finit avec son épouse sous un train, au volant de sa voiture, le 20 juin 1953. A jamais rayé des tablettes du socialisme belge.

L’incompris Léopold III (1901 – 1983)

Il est monté inopinément sur le trône en février 1934, avec le mythe écrasant du père à devoir supporter, Albert Ier, le Roi-Chevalier, sorti vainqueur de la Grande Guerre et entré vivant dans la légende. Le sort s’est acharné l’année suivante, en lui enlevant tragiquement son épouse, la reine Astrid. Comme ses prédécesseurs, Léopold III entend faire sentir qu’il est le roi mais son rôle actif dans les affaires de l’Etat passe vite pour de l’ingérence.

La guerre surprend Léopold III dans sa sixième année de règne. Elle scelle sa chute. A la défaite de mai 1940, c’est le roi chef de l’armée qui refuse de suivre ses ministres dans leur lutte aux côtés des Alliés. Puis c’est le roi demeuré au pays qui reste un temps ambigu sur ses intentions sous l’Occupation allemande, jusqu’à aller serrer la main d’Hitler lors d’une entrevue à Berchtesgaden, en novembre 1940. C’est ensuite le » roi prisonnier » qui se remarie en pleine guerre avec la maîtresse royale, Lilian de Réthy. A la Libération, c’est le roi » en exil » qui persiste à accabler ses ministres rentrés au pays dans le camp des vainqueurs.

Trop de maladresses, trop de faux pas. Léopold III ne s’en relèvera pas. Le règne le plus court de l’histoire de Belgique s’achève avec fracas en 1950. Léopold III jette l’éponge à 49 ans.Trop jeune pour une retraite. Une autre vie commence, vouée à l’ethnologie et à la photographie.

L’intrigante – Lilian Baels, princesse de Réthy (1916 – 2002)

Elle est belle, intelligente, ambitieuse. Léopold III est tombé sous le charme et a pris Lilian Baels pour épouse le 6 décembre 1941. Un remariage en pleine guerre, avec une roturière : scandale ! Le roi y a perdu d’un coup prestige et popularité. La fatale attraction se clôture par l’abdication au bout d’une Question royale qui déchaîne les passions. Celle qui est devenue princesse de Réthy en est la cible principale. Elle ne réussit pas à gagner le coeur des Belges, à les convaincre de la noblesse de ses sentiments. » Je suis la femme du roi mais je ne serai jamais la reine des Belges. Mon rôle est simple. Il est à mon foyer le même que celui de milliers de femmes belges qui me comprendront. Je n’ai d’autre ambition « , confie-t-elle en pleine tourmente. Las. On ne voudra jamais voir en elle qu’une femme de mauvaise influence, par qui le scandale est arrivé et a fini par emporter un roi.

Le mal-aimé Hubert Pierlot (1883 – 1963)

Chef du gouvernement depuis 1939, il est en première ligne quand la Belgique est balayée par le Blitzkrieg en mai 1940. Mais il lui faut alors lutter sur un autre front, celui ouvert par le cavalier seul de Léopold III. Hubert Pierlot, catholique et monarchiste convaincu, estime qu’il est de son devoir de résister au roi et à sa politique personnelle. Entre le souverain et son Premier ministre, l’affrontement sur la conduite du pays en temps de guerre vire au clash.

Après la défaite de 1940, Pierlot gagne Londres où il conserve les rênes du gouvernement belge en exil durant toute la guerre et oeuvre à maintenir la Belgique dans le camp des Alliés. Le plus cruel l’attend à l’heure de la Libération. La Question royale déchaîne les passions et l’ex-Premier doit supporter la vindicte populaire et une presse haineuse qu’alimentent les partisans du roi. Car Léopold III a la dent dure, ne pardonne pas les propos sévères que son Premier ministre avait tenus à son égard le 28 mai 1940 à la radio française, à l’heure de la capitulation de l’armée belge.

Pierlot choisit de souffrir en silence, le bouc-émissaire tout trouvé est environné d’ingrats, trahi par les siens. Rideau sur une carrière politique. L’homme tombe dans l’oubli, abandonné par le nouveau PSC pressé de tourner la page de l’affaire royale.

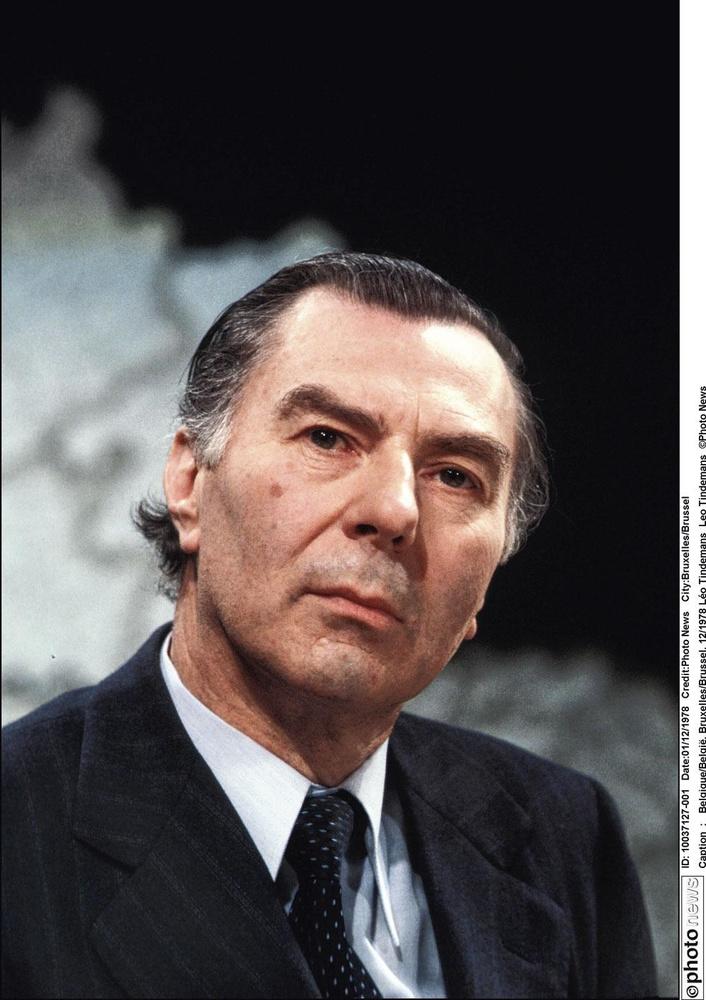

Le maladroit – Leo Tindemans (1922 – 2014)

Il fait figure de mâle dominant du puissant CVP et par ricochet du paysage politique des années 1970. La décennie est agitée, la Belgique tangue sous les turbulences économiques et linguistiques. Leo Tindemans est à la barre d’un gouvernement qui ambitionne de sortir le pays de la mauvaise passe communautaire. Le salut semble passer par le pacte d’Egmont scellé en 1977, complété par un accord du Stuyvenberg. » Tentative grandiose de construire un Etat moderne « , se félicite le Premier ministre en janvier 1978. Neuf mois plus tard, il orchestre avec fracas le sabordage de l’ouvrage et de sa coalition. Tindemans soigne sa sortie face à une Chambre médusée.

La dérobade est spectaculaire. Son auteur la justifie par la sensation d’avoir été berné par » la junte des présidents de parti « . Elle est surtout perçue comme une défaite personnelle. Elle précipite d’ailleurs la fin du règne du » roi Leo « . Il a beau capter près d’un million de voix sur son nom aux élections européennes de 1979, l’hyperpopulaire Tindemans ne réintégrera plus jamais le 16, rue de la Loi. Il s’efface devant son meilleur ennemi, le CVP Wilfried Martens. Lui reste à ruminer son dépit de voir son nom à jamais accolé à un des échecs politiques les plus retentissants de Belgique.

L’impuissant – Georges Debunne (1918 – 2008)

Il est dans les années 1970 le grand manitou d’une des deux grosses tribus syndicales du pays, la FGTB. Un signal de sa part et ses troupes se lancent sur le sentier de la guerre. Georges Debunne est devenu » Monsieur Niet » pour sa ténacité, son intransigeance, ses appels à la grève au besoin insurrectionnelle. La droite, qui en fait son » grand Satan « , le fait passer pour le fossoyeur de la Belgique, un syndicaliste doctrinaire qui mène l’économie à la ruine. Lui assume avec flegme son syndicalisme de combat, considère ne faire que son devoir : défendre le monde du travail, le faire monter aux barricades ou descendre dans la rue si on s’avise de porter atteinte à ses droits et ses acquis.

Mais » Monsieur Niet » n’a bientôt plus la force ni les moyens de dire » non « . Il doit s’incliner devant la vague néolibérale qui déferle au milieu des années 1980, dérégule l’économie et droitise la société. Il est révolu le temps où un coup de fil lui suffisait pour ébranler les résolutions les plus viriles d’un gouvernement, où un mot d’ordre mettait tout le pays à l’arrêt. Le contre-pouvoir syndical recule, le front commun se lézarde lorsque la CSC se dérobe dans la résistance acharnée à la politique d’austérité. Georges Debunne se retire de l’avant-scène syndicale en 1982 sur un douloureux sentiment d’échec. Il ne le quittera plus.

Les terroristes – Les CCC (1984 – 1985)

Ils font parler la poudre pour la première fois le 2 octobre 1984, à Evere. Signent leur action d’un communiqué frappé d’une étoile rouge et de trois CCC pour » Cellules communistes combattantes « . L’ organisation enchaîne les frappes explosives contre ce qui symbolise le système capitaliste, l’impérialisme américain ou l’ordre bourgeois : multinationales, banques, installations militaires, oléoducs de l’Otan, sièges du PRL et du CVP. La Belgique tremble, s’horrifie lorsque, le 1er mai 1985, deux pompiers bruxellois succombent à l’explosion d’une camionnette piégée devant le siège de la fédération patronale. L’étau se resserre, au bout de quatorze mois et de vingt-cinq attentats. Décembre 1985, fin de cavale pour Pierre Carette, Bertrand Sassoye, Didier Chevolet et Pascale Vandegeerde, condamnés à la perpétuité. Sans avoir su rallier la population à leurs campagnes de propagande armée et à rendre sympathique leur lutte révolutionnaire.

Les incapables – Les banquiers belges (1994 – 1997)

A u milieu des années 1990, ils se mettent à rêver tout haut, sans jamais oser trop y croire. Fonder une » grande banque belge « , de taille européenne, capable de rivaliser avec d’autres grands noms de la finance internationale : why not ? Banque Bruxelles Lambert, Générale de Banque, Crédit communal : un tiercé gagnant est pressenti. Le gratin de la banque belge s’agite, cogite, hésite. La fusion des trois grands noms du paysage bancaire noir-jaune-rouge fait tourner un temps les têtes : celles de Daniel Cardon de Lichtbuer (BBL), Fred Chaffart (Générale de Banque), François Narmon (Crédit communal), Maurice Lippens (Fortis AG), Etienne Davignon (Générale de Belgique).

Mais la valse tourne court, les danseurs ne sont décidément pas à la hauteur et lorsque les actionnaires de contrôle entrent en scène, c’est pour siffler la fin du bal. Les Français de Suez et les Néerlandais d’ING sont déjà dans la place financière, ils se neutralisent et ont tôt fait de ramener leurs gestionnaires belges sur terre. Penauds, ceux-là baissent pavillon, rentrent au vestiaire et ravalent leurs ambitions mal placées. Manque de vision et d’audace, conflits de personnes, querelles d’ego, administrateurs potiches, monde politique trop passif : l’affaire est définitivement classée en 1997. Rideau sur l’impossible » grande banque belge « .

Le gaffeur – Yves Leterme (1960)

Son jour de gloire est arrivé le 10 juin 2007, date d’élections fédérales. 796 521 voix rassemblées sur son nom, Yves Leterme est l’homme providentiel du CD&V. Il a su redonner souffle au parti en lui imprimant un accent plus flamingant grâce à une idée de génie : un cartel avec un » petit poucet » nationaliste d’apparence inoffensive, la N-VA d’un certain Bart De Wever.

Leterme formateur entre en scène. L’expérience est tout sauf concluante. S’il échoue à enfanter une orange bleue (libérale – sociale-chrétienne), il réussit à se doter d’un répertoire de gaffes incompréhensibles pour un aspirant Premier ministre. Non content d’ avoir douté, dès 2006, des capacités intellectuelles des francophones à apprendre le néerlandais, il aggrave son cas en comparant la RTBF à Radio Mille Collines, station qui a invité ses auditeurs à participer au génocide au Rwanda en 1994.

Leterme, devenu non sans mal Premier ministre, ne convainc toujours pas. Ses passages au 16, rue de la Loi sont laborieux, chaotiques (deux démissions en deux ans), sans panache. L’impasse de 541 jours, en 2010-2011, lui sourit davantage : superviser un gouvernement en affaires courantes, c’est son truc. Il quitte ensuite la vie politique belge sur la pointe des pieds. En laissant derrière lui, seule trace durable de son action, une N-VA devenue surpuissante : Leterme lui a offert le tremplin qui lui a permis de faire nettement mieux que rebondir.

Les inconnus – Les sans-grade

Ils ont rarement droit à un nom, encore moins à un portrait dans les manuels d’histoire. Ils laissent peu de traces visibles de leur passage, noyés qu’ils sont dans la masse. Ouvriers montés aux barricades pour faire advenir la révolution belge en septembre 1830 ; prolétaires wallons descendus dans la rue au péril de leur vie pour réclamer un meilleur quotidien, une vie plus digne ou le droit élémentaire de voter, au xixe siècle ; simples soldats des tranchées de l’Yser en 1914-1918 ; obscurs résistants durant les deux guerres mondiales ; femmes en colère en tête de manifs ; grévistes de l’hiver 1960-1961 (photo) : subversifs de tout poil et insoumis en tout genre se sont battus, parfois jusqu’à en mourir, pour faire triompher une cause. L’anonymat recouvre les lauriers de leurs victoires.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici