Comment c’est arrivé chez nous

Le mouvement étudiant belge a été anticipé à Louvain en 1966, sur fond de » Walen buiten « . Deux ans plus tard, il s’est inspiré de Paris et a donné libre cours aux rêves les plus fous lors de l’Assemblée libre de l’ULB. Avant d’atterrir et de démocratiser les institutions. Voici le récit de ces journées échevelées, par leurs principaux acteurs.

Comme toujours, en Belgique, tout commence par une histoire communautaire. Le grand récit du Mai 68 version moules-frites débute, en réalité, en 1966, au beau milieu d’une période lourdement chargée de frictions linguistiques entre Flamands et francophones. Cinq ans plus tôt, en 1961, un mouvement social d’envergure embrase le pays pour protester contre la Loi unique du gouvernement Eyskens, un plan d’austérité visant – déjà – à réduire la dette et à prévenir les pertes engendrées par l’indépendance du Congo. La rébellion, violente, fait quatre victimes. Emmenée par le syndicaliste socialiste André Renard, elle ouvre la voie au mouvement wallon et déchire le pays.

Nous nous opposions à ce Walen buiten, qui était une sorte de Joden Raus à la flamande

En 1962, sur fond de marches flamandes sur Bruxelles, le gouvernement Lefèvre-Spaak arrête la fixation définitive de la frontière linguistique, qui vise à stopper la » tache d’huile » francophone en territoire flamand. Bientôt, le pays entamera sa lente et inéluctable évolution vers un Etat fédéral. Deux ans après le mois de mai 1968, en 1970, la première réforme de l’Etat ouvre un chemin qu’on arpente toujours aujourd’hui.

CHAPITRE I : » WALEN BUITEN «

ACTE I : LA RÉVOLTE CONTRE LES ÉVÊQUES

Le climat de frictions politiques Nord-Sud trouve son prolongement sur les campus universitaires. En figeant la frontière linguistique dans le marbre constitutionnel, les autorités nationales enracinent l’université de Louvain, toujours bilingue, en territoire unilingue flamand. Qu’importe : les nationalistes flamands continuent à craindre la tache d’huile francophone, sous l’impulsion de ces » fransquillons » qu’ils exècrent. D’autant que les autorités académiques louvanistes évoquent le nécessaire élargissement de l’université en des termes inquiétants à leurs yeux car il se situerait dans un triangle Louvain-Wavre-Woluwe, décrit comme » le grand Bruxelles « .

» Le moment décisif dans cette crise de Louvain, c’est le mandement des évêques, publié le 13 mai 1966, qui entend imposer une ligne favorable aux unitaristes, se souvient Paul Goossens, le leader étudiant emblématique de ces années-là. Ce fut un tournant pour ma génération. Dès ce moment, une osmose s’opère entre la question du transfert de l’université et la « mentalité 68″. Personnellement, je ne m’intéressais guère aux tensions linguistiques. Je me préoccupais surtout des questions de société, de démocratie, de la guerre du Vietnam, de l’évolution des pays du tiers-monde après la décolonisation… Mais quand ce texte très autoritaire des évêques est tombé un dimanche soir, je me suis tout de suite impliqué. » L’opposition à ce » coup de force » des catholiques devient un combat démocratique.

Goossens, étudiant en économie, cohabite alors dans un kot qui n’héberge que des Espagnols et des Latino-Américains. Tous actifs politiquement et très engagés à gauche. L’un d’entre eux n’est autre que Felipe Gonzales, futur Premier ministre espagnol, qui étudie à Louvain. » Enfin… Il étudiait comme moi j’étudiais, c’est-à-dire qu’il n’allait pratiquement jamais aux cours, sourit Goossens. Mais depuis la Belgique, il menait le combat contre la dictature de Franco. «

Le lundi soir, Goossens et ses amis participent à un grand rassemblement spontané devant l’hôtel de ville de Louvain pour protester contre la lettre des évêques. » Je ne représentais personne, déclare-t-il. Les étudiants élus, eux, se trouvaient alors en réunion pour déterminer leur attitude. Nous avons alors été quelques-uns à prendre la parole pour dénoncer l’attitude des évêques, proclamer la grève, réclamer la fin de l’année académique et exiger une université pluraliste. Tout ça sans avoir aucun mandat ! C’était assez risqué. Mais le plus incroyable, c’est qu’une grève a débuté et, quelques jours plus tard, la fin de l’année académique était annoncée. «

Les troubles louvanistes défient l’ordre établi. » Avant mai 1966, ce n’était finalement qu’un rituel : les habituels groupes de pression flamingants affirmaient leurs revendications et des mercenaires s’en prenaient aux étudiants francophones, souligne celui qui est devenu leader par hasard. Mais à partir du texte des évêques, les actions ont été très différentes. Les étudiants étaient bien plus nombreux ; ils ne s’opposaient plus aux francophones, mais à la gendarmerie. Et nous mettions d’autres points en avant, comme la démocratisation de l’université. Il y avait une sorte de guerre froide avec ceux qui voulaient purement limiter le combat à la question communautaire. «

Paul Goossens est élu président du Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) lors de l’année académique 1966-1967. Et ce qui devait arriver arriva : une rupture entre le Mouvement flamand et les étudiants » gauchistes « . » Nous nous opposions à ce Walen buiten, qui était une sorte de Joden Raus à la flamande, prolonge Goossens. Nous ne voulions plus de cette université dominée par les autorités ecclésiastiques dans un pays sclérosé, voilà tout. » Même si, au fond d’eux-mêmes, ces » gauchistes » associent aussi les » fransquillons » à la bourgeoisie tant honnie.

Le CVP m’a offert une place éligible pour les élections anticipées. Imaginez : le CVP !

ACTE II : PAUL GOOSSENS CONSPUÉ, PUIS FÊTÉ À L’ULB

Début 1968, la crise du » Walen buiten » connaît une nouvelle phase de crispation. Le 14 janvier, les autorités académiques confirment un plan d’expansion de l’université vers le Brabant wallon au départ de Louvain. Les tensions redoublent. Politiquement aussi : le 7 février, l’affaire est à l’origine de la chute du gouvernement de Paul Vanden Boeynants.

» A ce moment-là, il n’est toujours pas question du Mai 68 français, rappelle Paul Goossens. Au mois de mars, les choses commencent à bouger à Nanterre. Nous nous rendons, Flamands de Louvain, à la Sorbonne pour un premier meeting. Daniel Cohn-Bendit était un des porte-parole du mouvement, mais il n’était pas encore connu. A Paris, nous n’avions pas de local et nous avons cassé une fenêtre avec un pavé pour disposer d’un endroit où nous réunir. J’ai fait un discours pour évoquer notre expérience. Cohn-Bendit parlait des camarades de Louvain. Nous étions un exemple pour eux, même si le contexte belge était très spécifique. Forcément, chez nous, la situation restait ambiguë. Nous critiquions le nationalisme, mais nous participions à leurs actions. «

L’époque n’est pas sans états d’âme. Paul Goossens confie son malaise à son ami Felipe Gonzales. » Il connaissait bien le contexte louvaniste et, sans hésiter, m’a dit que nous devions continuer à nous mobiliser. Pour faire peser les accents progressistes de gauche au sein de la Flandre nationaliste. Dans ce type d’action politique, on a toujours les mains un peu sales… «

Les événements de Louvain, puis de Paris, résonnent enfin jusqu’à l’université de Bruxelles. Sur le site de l’ULB, ce printemps-là, les premiers débats se font jour. » La première fois que je m’y suis rendu, c’était en mars 1968, se souvient le licencié en économie. Il y a eu une contre-manifestation organisée par des jeunes du FDF et du PRL. Ce fut particulièrement agressif, ils répétaient sans cesse : « Goossens au poteau ! » Notre mouvement était encore uniquement perçu d’un point de vue communautaire. Et j’étais leur ennemi public numéro un. Mais en mai 1968, lors de l’occupation de l’ULB, j’ai été invité par l’Assemblée libre et j’ai reçu une standing ovation. En quelques mois, mon image avait complètement changé. J’étais devenu le héros du moment de libération ! «

Un héros forcément courtisé. Au sein des partis politiques flamands, on voit en ce leader turbulent un futur élu de la nation. On songe aussi… à calmer ses ardeurs en le rangeant à la Chambre. » Quelques semaines après la chute du gouvernement, le CVP m’a offert directement une place éligible pour les élections anticipées de la fin mars, dévoile-t-il au Vif/L’Express. Imaginez : le CVP ! L’offre m’a été faite par un proche collaborateur de Jos De Saeger, un des leaders du parti. Franchement, c’est difficile d’avoir du respect pour un tel opportunisme. J’étais alors encore assez naïf, mais je n’en croyais pas mes oreilles. Le fait que je ne partageais en rien leur idéologie n’avait guère d’importance à leurs yeux, seul mon potentiel électoral comptait. Finalement, le journalisme fut pour moi l’opportunité de prolonger cette contestation avec d’autres moyens. «

L’université de Louvain est finalement scindée en 1970. Paul Goossens devient journaliste free-lance, puis rédacteur au service économique du Standaard, avant de diriger la rédaction du Morgen entre 1978 et 1991. Une période au cours de laquelle il transforme l’ancien quotidien socialiste en un journal de combat. La lutte, encore et toujours…

CHAPITRE II : BRUXELLES SE RÉVEILLE

ACTE I : UN ALLER-RETOUR BRUXELLES-PARIS

Lorsque Paul Goossens effectue sa première visite à l’ULB, au début du mois de mars 1968, Willy Decourty, futur bourgmestre PS d’Ixelles, est président du cercle de philosophie et lettres. Il vient de fêter ses 18 ans et découvre un monde nouveau où il prend son envol. » Je sortais d’un athénée avec un encadrement assez strict, se souvient-il. La vie universitaire était exaltante. Il y avait un sentiment de liberté totale. » Très impliqué dans la vie étudiante, Willy Decourty est délégué au folklore et profite pleinement de l’insouciance de ces années sans contraintes. C’est la fête, en permanence, sur la musique des yéyés, des Beatles et des Rolling Stones. La liberté d’expression est vénérée.

Un groupe reste pour discuter, philosopher. C’est l’embryon du mouvement du 13 mai

Le président de cercle se souvient très bien de la venue de Paul Goossens, le leader louvaniste. Et pour cause. » Nous avons dû le protéger parce qu’il y avait une réaction francophone très vive au » Walen buiten « . Ce type représentait à nos yeux la contestation nationaliste flamande, même s’il avait d’autres accents, plus internationalistes. Il s’est réfugié dans les couloirs de l’AG et, exceptionnellement, on a fait appel à la police pour le dégager. C’est dire combien la situation était tendue. Parce que faire appel aux forces de l’ordre, à l’ULB, c’était tabou… «

L’université n’est pas encore touchée par la vague de contestation qui se répand sur les campus du monde entier. Mais elle bouillonne. » Quelques mois avant Mai 68, nous avions eu une grande bagarre entre progressistes et conservateurs au sujet de la modification des structures étudiantes, explique Willy Decourty. L’Association générale était alors une sorte de bureau politique qui émanait des cercles facultaires. Un vaste mouvement de gauche voulait démocratiser cette structure pour la transformer en exécutif, rendant des comptes à un parlement, émanation de toute la communauté étudiante. C’était déjà révolutionnaire pour l’époque. C’est dans ce cadre-là que je suis devenu président de l’association au début de 1969. Je ne le suis pas resté longtemps… «

Quand le mouvement du 22 mars se lève sur Paris pour, bientôt, mettre le feu aux pavés, le jeune homme se trouve soudain projeté dans le grand bain de la contestation. » Je prends vite contact avec les étudiants de l’Unef (Union des étudiants de France) et je m’embarque dans un train pour Paris, raconte-t-il. Je débarque à Paris-Nord le vendredi 3 mai. Quand je suis reçu chez eux, dans un immeuble du boulevard Saint-Michel, l’atmosphère est fiévreuse. Une armoire bloque l’entrée parce qu’ils craignent une intervention des CRS. Je pense alors, à tort, qu’ils pimentent un peu le climat. Nous parlons de tout : de la société, de l’enseignement, du général de Gaulle… Le lundi, je reviens à Bruxelles en avion, plein d’idées et de tracts, tandis que les étudiants commencent à ériger les barricades dans Paris pour contrer l’intervention policière. Leur crainte était justifiée. » La Belgique francophone se prépare à vibrer au rythme des événements d’outre-Quiévrain. Avant de s’en inspirer, à sa façon.

De Paris, Willy Decourty avait demandé que l’on convoque une AG pour débattre des renseignements obtenus dans la capitale française. La grande salle de la cité universitaire est pleine à craquer lorsqu’il débarque pour un débat serein, à l’issue duquel quelques radicaux restent pour débattre de la société capitalistique et de l’exploitation de l’homme par la société de consommation. » Quelques jours après, je reçois chez moi la visite d’un assistant en philosophie, Georges Miedzianagora, un type de gauche qui suggère d’organiser une rencontre avec des représentants de différentes universités européennes. Il veut internationaliser le mouvement. Nous multiplions les appels téléphoniques : Paris, Rome, Turin, Amsterdam, Berlin. Le lundi suivant, 13 mai 1968, cette réunion a lieu, toujours le midi, dans la salle de la cité. Il y a un monde fou, parce que Paris fait la Une de l’actualité. La réunion se termine à 14 heures mais à ce moment-là, un groupe reste pour discuter, philosopher. C’est l’embryon du mouvement du 13 mai, se revendiquant ouvertement du mouvement parisien du 22 mars. » L’ULB se prépare à rugir.

ACTE II : MELINA MERCOURI ET L’ASSEMBLÉE LIBRE

Le soir même, une nouvelle assemblée est organisée dans l’auditoire Paul-Emile Janson pour écouter Melina Mercouri, à l’initiative du Cercle du libre-examen. L’actrice, privée de ses droits civiques, a pris son bâton de pèlerin pour dénoncer dans toute l’Europe le régime des colonels, qui a pris le pouvoir en Grèce à la faveur d’un coup d’Etat, un an auparavant. Elle symbolise la lutte contre le retour des totalitarismes, une lutte qui électrise la jeunesse et qui est d’autant plus fortement saluée qu’elle concerne Athènes, le berceau de la démocratie. L’auditoire, à nouveau, est noir de monde. » Il y a même eu des bagarres avant le début de la conférence, se rappelle Willy Decourty. Le service d’ordre avait évacué sans ménagement des « salopards de fascistes », comme certains les appelaient. » Après l’intervention de Mercouri, un groupe occupe à nouveau le Janson jusqu’à 3 heures du matin.

Dans les travées, les étudiants crient : » Le fascisme ne passera pas « , » Vive les travailleurs « , » Vive l’anarchie

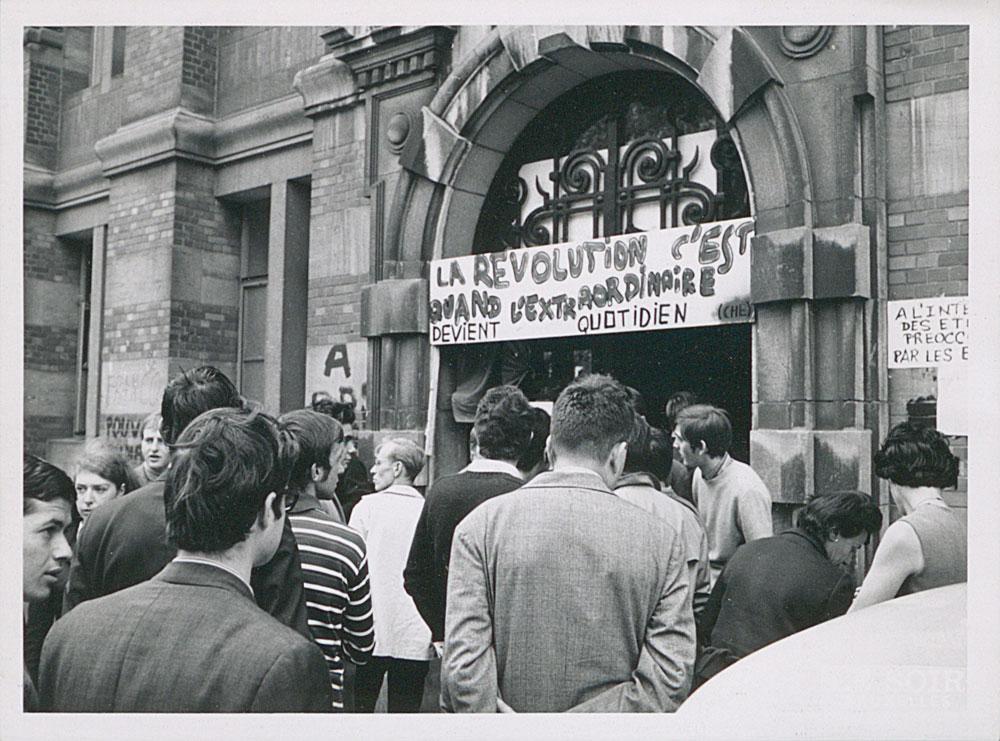

Ce n’est qu’un début. Peu après, le » mouvement du 13 mai » s’empare de la grande salle de l’université pour l’occuper durablement. C’est la naissance de l’Assemblée libre. » Elle s’instaure comme ça, de façon inattendue, et moi je suis très vite mis de côté parce que j’étais déjà trop institutionnalisé, signale le président de l’AG étudiante. Tous ceux qui prenaient la parole ne pouvaient le faire qu’à titre individuel. C’était une façon d’écarter tous ceux qui avaient un titre. La parole me fut donc rarement donnée. En fait, tout le monde était mis sur pied d’égalité. Chacun pouvait monter à la tribune et dire ce qu’il pensait. Même s’il y avait quand même un courant dominant, très radical. Lorsque quelqu’un ne s’exprimait pas dans le sens de ce courant, il se faisait huer. L’anticapitalisme dominait, avec toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Le fil conducteur, c’était la volonté d’abattre la société bourgeoise. «

L’agitation devient permanente. Le 17 mai, les prestigieuses Journées médicales de l’université sont annulées en raison de l’envahissement de l’auditoire Janson, où elles devaient se dérouler. Le lieutenant-général Georges Vivario, représentant du roi, est reconduit à sa voiture sous les huées. Blême, le président du conseil d’administration, Félix Leblanc, un homme d’affaires dévoué à la cause universitaire, raccompagne les prestigieux invités. Dans les travées, les étudiants crient : » Le fascisme ne passera pas « , » Vive les travailleurs « , » Vive l’anarchie « …

L’Assemblée libre semble déjà hors de contrôle. » Assez rapidement, elle est devenue prisonnière de ses contradictions et, surtout, de son noyau dur qui ne voulait rien entendre, souligne Willy Decourty. C’était la contestation pour la contestation, la révolution avec un grand R, mais dans la stratosphère parce qu’il n’y avait pas d’exigence, on ne savait pas trop ce qu’ils réclamaient. Si l’on veut négocier, il faut savoir ce que l’on veut obtenir… Ici, peu importe, de toute manière, ce que l’on obtenait n’était jamais bon. Pas mal de groupements extrémistes noyautaient l’Assemblée. Il faut se souvenir qu’en 1963, les communistes s’étaient divisés en tendances Moscou et Pékin, sans oublier les trotskystes internationalistes qui avaient rameuté des orthodoxes du PS. Plus le temps passait, plus ces groupuscules se scindaient en de plus petits groupuscules, pour se résumer finalement à un type et sa compagne. » Vive l’anarchie ? Ce n’est rien de le dire…

ACTE III : » CHACUN FAIT SA RÉVOLUTION «

» L’Assemblée libre donnait énormément d’espoirs, tout en se perdant dans ses contradictions, poursuit le président de l’AG étudiante. Le premier geste qu’elle a posé lors de l’occupation des lieux, c’était… de créer un service d’ordre, vous avouerez que c’est paradoxal. Il fallait se protéger d’attaques extérieures qui étaient, à ce moment-là, relatives et fantasmagoriques. Certains ont occupé le service de presse de l’université. On n’a pas compté les coups de téléphone donnés à Cuba, en Amérique latine et en Afrique. Chacun faisait sa révolution dans la révolution. C’était un beau foutoir. Exaltant, mais un foutoir quand même ! «

Ces jeunes nés du baby-boom d’après-guerre sont plus fascinés que jamais par ce qui se passe à Paris, où le mouvement prend une ampleur inédite. La rébellion des étudiants se transforme en crise de régime. Les ouvriers les rejoignent. Le 29 mai 1968, le général de Gaulle disparaît à Baden-Baden en Allemagne, où il rencontre le général Massu, commandant des forces armées françaises, pour chercher son appui. » Chez nous aussi, il y a eu une tentative de sortir de l’université pour faire la révolution en dehors des locaux, raconte Willy Decourty. Un groupe s’est fait embarquer par la police alors qu’il distribuait des tracts dans un supermarché. Mais il n’y a pas eu de réaction. L’opinion publique n’était pas prête. Si c’est finalement resté assez localisé, c’est peut-être aussi, comme me l’a dit un jour Philippe Moureaux, parce que nous avions déjà fait notre révolution sociale en 1961, lors des grandes grèves contre la Loi unique. En France, c’est toute la Ve République qui était contestée. » Même si le général de Gaulle est finalement parti quand il l’a voulu, après l’échec de son référendum, un an après avoir défié la rébellion.

A Bruxelles, l’occupation de l’auditoire par l’Assemblée libre a finalement duré 54 jours. » Elle s’est essoufflée et racrapotée. Quand la police judiciaire a débarqué, au bout de son combat, il ne restait qu’une petite poignée de résistants. C’était fini. » Au cours de ces journées de fournaise, Willy Decourty s’inscrit aux étudiants socialistes. Avant d’entamer une carrière politique qui l’amènera sur les sièges du parlement bruxellois et le portera au mayorat d’Ixelles. » J’étais là au bon endroit, au bon moment, et j’ai quand même vécu des choses exceptionnelles, sourit-il. Ce vent violent qui m’a bousculé alors que j’étais le chef de toute la communauté étudiante m’a été utile, lui aussi. Ça m’a fait comprendre que rien n’est jamais définitif. Avec le recul, c’est une bonne école. » Une leçon de philosophie pour ce socialiste qui s’est retiré de la vie politique en 2016.

Marcel Liebman veillait à ce que Mai 68 débouche politiquement. Il prônait des changements de structures au sein de l’université

CHAPITRE III : L’IDÉAL D’UN ORDRE NOUVEAU

ACTE I : LA LUTTE INTERNATIONALE DES BABY-BOOMERS

Lors de ces longues journées de mai 1968 à Bruxelles, Jean-Jacques Jespers est un spectateur attentif – et engagé – des joutes verbales sans fin qui déchirent l’auditoire. Etudiant en droit, le futur journaliste de la RTBF n’est pas sans bagage pour observer ce qui se passe. » Avant même d’arriver à l’université, avec Hugues Le Paige notamment, nous avions participé à un mensuel qui s’appelait Le Point, un magazine de réflexion, mais aussi de combat de gauche assez pluraliste, pas forcément dogmatique ( NDLR : c’est l’ancêtre de Pour, qui deviendra un magazine de combat, de ligne maoïste). La première couverture, c’était une interview de Sartre. Je voulais faire du journalisme depuis toujours, mais j’étais aussi impliqué dans la lutte contre la présence des Américains au Vietnam. C’était une période où l’on se mobilisait très fort, davantage pour afficher sa solidarité dans les causes internationales que pour des motivations belges. «

Si Mai 68 débarque à l’ULB, ce n’est pas seulement par mimétisme, dit-il. C’est le fruit d’un contexte. » Dans son livre L’Age des extrêmes, histoire du court XXe siècle, l’historien Eric Hobsbawm explique bien comme cette vague démographique des baby-boomers de l’après-guerre arrive à l’université avec la volonté de changer les choses, consciente qu’il y a une génération à remplacer, explique » JJJ « . Nous étions dans une période de haute conjoncture économique. C’est fondamental pour comprendre ce qui s’est passé. Quand vous savez que vous allez arriver sur le marché de l’emploi avec un travail garanti, vous avez une liberté intellectuelle beaucoup plus grande. Nous, à l’époque, nous pouvions nous permettre de nous lancer dans des débats, d’avoir des positions radicales jusqu’à l’absurdité. Tous les types qui se sont fait embarquer dans les aventures maoïstes et terroristes de l’époque, c’était caractéristique de ça. Il y avait un idéalisme qui est le propre d’une société pacifiée. Depuis la crise de 2008, les étudiants sont coincés, ils doivent veiller à saisir l’opportunité quand elle se présente… Ça n’incite pas à se lancer dans des spéculations intellectuelles. «

Après l’avènement de l’Assemblée libre, en ce mois de mai 1968, les cercles et l’AG de Willy Decourty sont marginalisés. » Ils étaient considérés comme des réacs ou des folkloristes qui passaient leur temps à boire, se remémore Jean-Jacques Jespers. Seul le Cercle du libre examen restait dans le coup parce qu’il cultivait une tradition de la confrontation… L’Assemblée libre, elle, permettait à chacun de s’exprimer, mais elle était dominée par des invidualités singulières, comme Marcel Liebman. » Professeur de sociologie et de doctrine politique, ce pied-noir originaire d’Algérie est un personnage haut en couleur. » Mon père spirituel, poursuit le journaliste. C’est lui qui exprimait la portée politique du mouvement, pour faire en sorte qu’il ne se limite pas à un café du commerce. Il veillait à ce que Mai 68 débouche politiquement. Il prônait des changements de structures au sein de l’université. Et il nous invitait tous à nous engager, en entrant dans les partis, en montrant notre solidarité avec la classe ouvrière… » Elargir la lutte !

ACTE II : ABATTRE LES CLOISONS, LIBÉRER LES MOEURS

Le journaliste se souvient de la difficulté à faire sortir la contestation de son lit ulbiste. Même si elle essaime dans plusieurs hautes écoles d’art, à l’Académie de Bruxelles, à l’Insas (cinéma), à l’école d’architecture de La Cambre ou aux Beaux-Arts, dont l’occupation par deux cents artistes reste un autre moment fort de l’époque. » Il y avait des interconnexions entre tous ces mouvements, souligne Jean-Jacques Jespers. On essayait d’en faire quelque chose de cohérent, même si c’était illusoire. C’était comparable aux mouvements, aujourd’hui, des Insoumis en France ou de Podemos en Espagne. Le fil conducteur évident, c’est la lutte contre l’autoritarisme. Tout le monde voulait abattre les cloisons sociales et combattre la stratification de l’époque. Même si, en fait, c’était surtout le pouvoir des autres qui était insupportable. «

Le sentiment né de Mai 68, c’était que si on laissait les choses en l’état, on resterait sous une chape de plomb

Il y a aussi, au coeur des années 1960, la volonté de contrer l’autoritarisme en matière de sexualité. L’une des premières actions de ces étudiants libérés n’est autre que d’envahir la Cité des filles, à laquelle ils n’avaient pratiquement pas accès. » Cette occupation s’inspirait du combat du Mouvement du 22 mars pour la mixité. Cette libération des moeurs était balbutiante. C’était le tout début de la contraception et il était encore très difficile de se procurer la pilule. L’égalitarisme était très présent dans les paroles, mais dans les faits, l’égalité entre garçons et filles n’était pas vraiment au rendez-vous. Il y avait plus de garçons que de filles dans les mobilisations. Et elles étaient plutôt là pour s’occuper de l’intendance. «

ACTE III : DU RADICALISME À LA RAISON

L’Assemblée libre, reconnaît Jean-Jacques Jespers, était intolérante. » Nous nous opposions à des conférences en refusant de laisser le monopole de la parole à nos opposants. Nous avions empêché un représentant de l’ambassade américaine de participer à une conférence à l’ULB sur le Vietnam, par exemple. Certains, dans ce mouvement, se référaient au stalinisme ou au maoïsme… qui ne sont pas vraiment des idéologies antiautoritaires. Il y avait la volonté de substituer à l’ordre ancien un ordre nouveau. Mais quel ordre nouveau ? C’est là qu’on se heurtait à des confrontations, à des expressions diverses. Je me souviens d’un type tout seul qui s’était institué en mouvement politique et qui distribuait ses prises de position. Il y avait un côté bazar. «

Loin de cet idéalisme radical et stratosphérique, un groupe d’étudiants » sages » est rejoint par des membres de l’université pour tenter de changer les choses. Concrètement. » Ça s’est assez vite focalisé sur cette question de structures, indique le journaliste. L’ULB avait un conseil d’administration pour ainsi dire coopté, qui représentait la bonne société laïque bruxelloise. Les professeurs avaient tout le pouvoir, les autres parties prenantes n’avaient rien à dire. On sentait bien que dans le mouvement de colère de Mai 68, il y avait aussi une forte pression des assistants et des chercheurs, de cette frange qui se sentait marginalisée par les « mandarins ». On retrouvait, parmi eux, de futurs monstres politiques comme Philippe Moureaux ou Hervé Hasquin, mais aussi des représentants des sciences exactes, dont François Englert, le futur prix Nobel. «

Tout ça conduit à une idée d’assemblée constituante. » Les autorités ont capitulé, en quelque sorte, elles ont accepté de changer. Je représentais les étudiants de droit au sein de cette assemblée. Je ne sais toujours pas comment, sans doute étais-je le seul candidat parce que la fac de droit était plutôt conservatrice. Assis à côté de Hasquin et Moureaux, je ne partageais pas toutes leurs opinions. Hasquin insistait beaucoup sur la scission de l’ULB et de la VUB pour lutter contre l’impérialisme flamand. Je trouvais ça un peu absurde. Moi, j’observais beaucoup et je voulais que ça débouche sur quelque chose, il fallait du concret. «

Avec Hugues Le Paige et Marcel Liebman, Jean-Jacques Jespers crée en décembre 1968 une revue baptisée Mai, qui survivra jusqu’en 1973. Objectif ? » Connecter la colère tous azimuts des étudiants avec la réalité politique du moment. Et répondre à des questions concrètes. Prône-t-on une alliance progressiste ? Essaie-t-on de créer un mouvement politique au sein des partis existants ? » Dans le même temps, » JJJ » entre à la RTBF où un courant inspiré par Mai 68 réclame de donner davantage la parole aux gens, de prendre de la distance avec la fureur de l’actualité…

» Le sentiment né de Mai 68, c’était que si on laissait les choses en l’état, si on ne changeait rien, on resterait sous une chape de plomb, conclut celui qui est aujourd’hui président du Conseil de déontologie journalistique (CDJ). Il fallait forcer l’ouverture. En août 1968, l’invasion soviétique à Prague a été un sale coup pour bon nombre d’idéalistes de gauche. Et en même temps, elle a donné naissance à l’eurocommunisme. Ce fut le début d’une nouvelle ère politique, la fin de la guerre froide, d’une certaine façon. Quand on pense que le parti communiste fut même le premier parti d’Italie. Aujourd’hui, tout ça a été lessivé… «

CHAPITRE IV : L’ATTERRISSAGE DU MOUVEMENT

ACTE I : LA CONTRE-ATTAQUE DES RÉFORMISTES

Lorsque Mai 68 débarque à Bruxelles, Hervé Hasquin, futur recteur de l’université et responsable politique libéral, est temporairement… à l’armée. » J’étais chercheur en histoire à l’ULB, mais mon contrat a été interrompu par le service militaire – comme simple soldat, je n’ai même pas été caporal, s’amuse-t-il. Malgré tout, j’ai pu me sauver une ou deux fois de la caserne ou de l’Ecole royale militaire pour assister à des meetings où je me suis rendu, comme un con, en uniforme. » Il est là quand Melina Mercouri dénonce la Grèce des colonels. Là aussi, lorsque Paul Goossens prend la parole pour la première fois. » Il venait à l’appel de la CGSP, qui était encore un syndicat unitaire, grince Hervé Hasquin. Je l’ai entendu dire que foutre les fransquillons dehors, c’était un combat démocratique parce que ce sont des fils de bourgeois ! Ça m’a fait réfléchir. » En juin 1968, il crée avec Philippe Moureaux le club Jules Destrée qui prône le libre examen, le socialisme et la solidarité Bruxelles-Wallonie.

Hervé Hasquin fait partie d’un groupe qualifié de « réformiste », qui veut faire atterrir le grand délire idéaliste de Mai 68

Oui, le libéral Hasquin fut membre du PS. Il en a été exclu en raison de son » indépendance « , mais reste alors sympathisant des idées de gauche. » Avec le club Destrée, nous avons publié un manifeste le 18 juin 1968, une date qui n’était pas choisie par hasard ( NDLR : un clin d’oeil à l’appel à la résistance lancé par le général de Gaulle à Londres en 1940). Nous affirmions que nous étions des démocrates, que nous estimions légitimes les aspirations flamandes et nous prônions la création de deux universités libre-exaministes, indépendantes et distinctes à Bruxelles. Nous étions pour la scission. Mais nous insistions aussi sur le fait que les Flamands ne pouvaient pas tout se permettre et brimer les minorités, au nom du droit du sol. » Le Mai 68 noir-jaune-rouge, n’a décidément pas été épargné par la question communautaire, lame de fond de la politique belge.

Bien sûr, Paris reste une influence majeure, admet Hervé Hasquin. Mais il convient de la relativiser. Fin mai, son service militaire terminé, Hervé Hasquin revient tous les jours à l’université, il fréquente assidûment les débats de l’Assemblée libre. Avec un regard très critique. » Nous les appelions « les enragés ». C’était en fait des anarchistes qui prônaient vraiment la révolution et l’anticapitalisme. Ils voulaient soulever les foules ouvrières, mobiliser le peuple… Nous venions à l’Assemblée libre comme on allait au spectacle. J’ai vu des professeurs conservateurs assister à ses travaux le week-end par simple curiosité. Ça sortait vraiment de l’ordinaire. «

Hervé Hasquin fait partie d’un groupe qualifié de » réformiste « , qui veut faire atterrir le grand délire idéaliste de Mai 68. » Là-dedans, on trouvait le mouvement communiste, alors très structuré, très modéré. Les socialistes, bien sûr, ou d’autres qui sont encore socialistes de coeur mais qui ont été exclus du parti, comme votre serviteur ; ainsi que des libéraux progressistes. C’est ce groupe qui est à l’origine de « l’interfacultaire » qui rassemblait des chercheurs, des assistants, des membres du personnel administratif, technique et ouvrier, des étudiants. J’ai été le secrétaire général de cet interfacultaire dès la fin mai, début juin. C’est moi qui ai négocié des locaux avec les autorités. «

Ce qui frappe le chercheur à la sortie de son service militaire, c’est que le personnel de l’université – » et les communistes étaient bien implantés au sein de la CGSP » – n’en avait » rien à foutre du bordel. L’immense majorité de ses membres ne partageait pas la volonté de révolution, mais était prête à obtenir des réformes. » Hervé Hasquin devient alors un interlocuteur des autorités académiques, multiplie les contacts et tente de trouver une issue à la crise.

Loin des horizons glamours du flower power, Mai 68 est un bras de fer politique. » Si j’avais été à la place des autorités, je ne me serais pas laissé prendre, analyse celui qui était jusque fin de l’année dernière secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique. Mais il y avait chez eux une part de naïveté. Ils ne s’attendaient pas du tout à ces événements et la notion de participation étudiante leur était étrangère. Le recteur de l’époque, Marcel Homès, gentil monsieur, était totalement dépassé. Pendant les vacances de Mai 68, il a démissionné pour des raisons de santé. » Les intellectuels et les étudiants » réformistes » ont alors compris qu’ils pouvaient emporter la mise…

Avec le recul, je me suis souvent dit que cela n’aurait pas été possible sans un printemps et un été exceptionnels

ACTE II : L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

» C’est dans ce contexte que j’ai eu l’idée, comme historien, d’organiser une assemblée constituante pour rédiger les statuts, raconte Hervé Hasquin. Fin 1968, début 1969, on procède à une véritable élection, on désigne 104 personnes : un quart d’étudiants, un quart de profs, un quart de chercheurs, un quart de personnel administratif. Pendant six mois, nous discutons avec les nouvelles autorités d’une vision pour l’avenir de l’université et nous rédigeons de nouveaux statuts. Il ne faut pas rêver en quadricolore : tout n’aboutira pas. Mais en juillet 1970, les statuts définitifs s’inspirent largement des idées nouvelles en ce qui concerne la participation, avec un conseil d’administration élargi à des représentants de tous les corps… Il y avait une démocratisation générale à tous les étages, dans les facultés également. Nous avons aussi obtenu la mise en place des instances de recours pour se protéger et protéger le personnel contre des abus. «

Durant l’été 1968-1969, il rédige les premiers modèles des formulaires permettant aux étudiants de donner leur avis sur les professeurs… La révolution concrète est en marche. » Si Mai 68 a pu réussir, c’est parce que parmi les professeurs de l’université, il y avait pas mal de jeunes qui voyaient d’un oeil sympathique les événements, relève Hervé Hasquin. Parce qu’ils étaient coupés de tout, ils ne savaient pas ce qui se passait au conseil d’administration, dans les facultés. Information : zéro ! Eux aussi voulaient fortement que les choses changent, radicalement. «

Mai 68, résume-t-il, fut avant tout un flux de paroles qui ne concernait, au fond, qu’une minorité de la communauté universitaire, tandis que les autres flirtaient ou s’enivraient jusqu’au petit matin. » Avec le recul, je me suis souvent dit que cela n’aurait pas été possible sans un printemps et un été exceptionnels. Il y avait un soleil fabuleux, méditerranéen. Dans un tel contexte, vous n’hésitez pas à passer la nuit dehors et à faire la fête. C’était le grand décervelage… «

Le chef du clan » réformiste » devient ensuite un des piliers de l’ordre nouveau. » Le hasard fait que je suis nommé chargé de cours en 1970, le même jour que Philippe Moureaux, termine Hervé Hasquin. Dès la fin décembre 1973, on fait appel à moi pour devenir vice-recteur aux affaires étudiantes. Six ans après Mai 68 ! On attend que je remette de l’ordre, que je fasse fonctionner le système dans le secteur étudiant. Il fallait aussi remettre les finances à flots. Sans l’avoir voulu, je deviens le représentant des autorités. J’ai été agressé deux fois sur le campus, par des anarchistes. Moi, démocrate, ai vu circuler des tracts où l’on me traitait de nazi. J’étais encore plein d’illusions, je peux vous dire que ça fait mal. «

C’est le début d’un parcours académique intense. Hervé Hasquin devient recteur et président du conseil d’administration. De 1982 à 1995, cet ancien soixante-huitard préside aux destinées de l’ULB. » Un bail ! J’ai dû négocier, composer… J’ai souvent expliqué à mes collègues qu’être à la tête de l’ULB, c’était deux fois plus fatigant qu’être ministre, tellement c’est passionnel. Et puis, à l’ULB, depuis Mai 68, il y a toute la gamme des idéologies – je dis bien toute ! Et même si les extrémistes des deux camps opposés sont au nombre de dix, ils font du bruit comme 500. C’est toujours explosif. «

Il soupire, s’arrête un instant de parler, puis reprend : » J’ai mené de nombreuses réformes à l’ULB, engendré des transformations profondes, et je n’ai jamais été battu une seule fois au conseil d’administration, jamais ! Mais s’il y a quelque chose que j’ai retenu de Mai 68, c’est que la lumière ne jaillit pas des assemblées libres. Il ne faut pas rire. A un moment, il faut atterrir, il faut décider ! «

Mai 68 n’a pas forcément débouché sur un havre de libertés.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici