Alain Badiou : «Tout écologiste doit être communiste» (entretien)

Dans le premier volet de ses mémoires, le philosophe et militant Alain Badiou jette un regard rétrospectif sur les événements majeurs d’une seconde moitié du XXe siècle particulièrement agitée: guerre froide, révolte de la jeunesse, guerres anticoloniales…

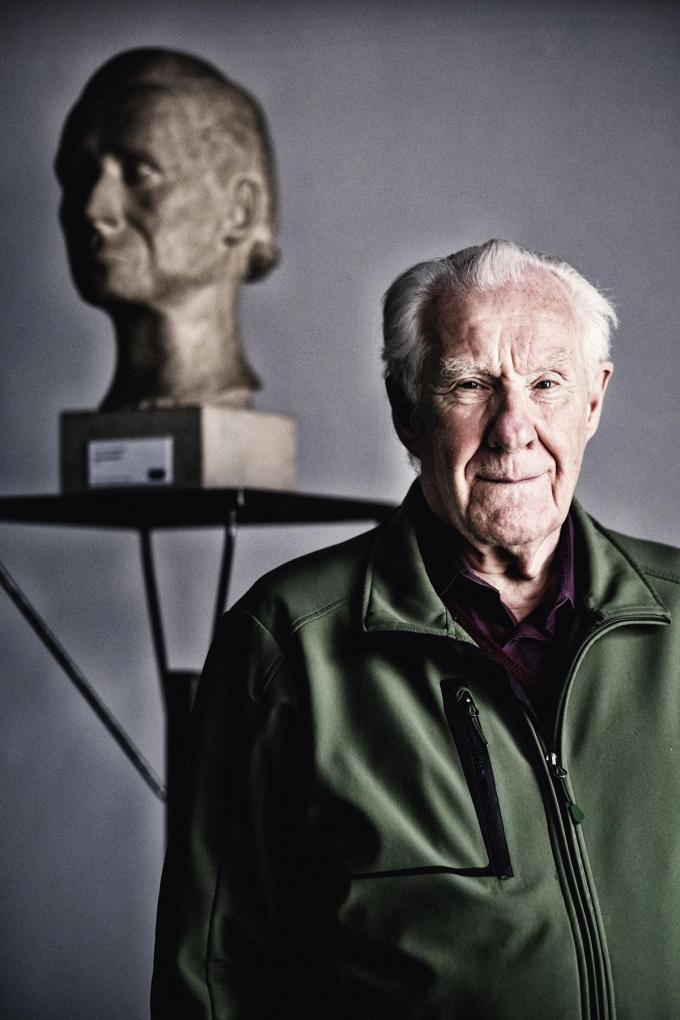

On entre dans l’appartement. Eclat de rire: «Je m’installe ici en face de vous, dans ce fauteuil monarchique.» Dans la bouche de ce communiste non repenti, le mot est une hérésie. Deux minutes plus tard, le philosophe, totalement concentré, assis sur ledit fauteuil, buste légèrement penché vers l’avant, discourt sur son enfance, sa jeunesse, la situation géopolitique, les jeunes engagés pour le climat, qu’il ne ménage pas, et, avec encore plus d’enthousiasme, sur son idéal: le concept communiste.

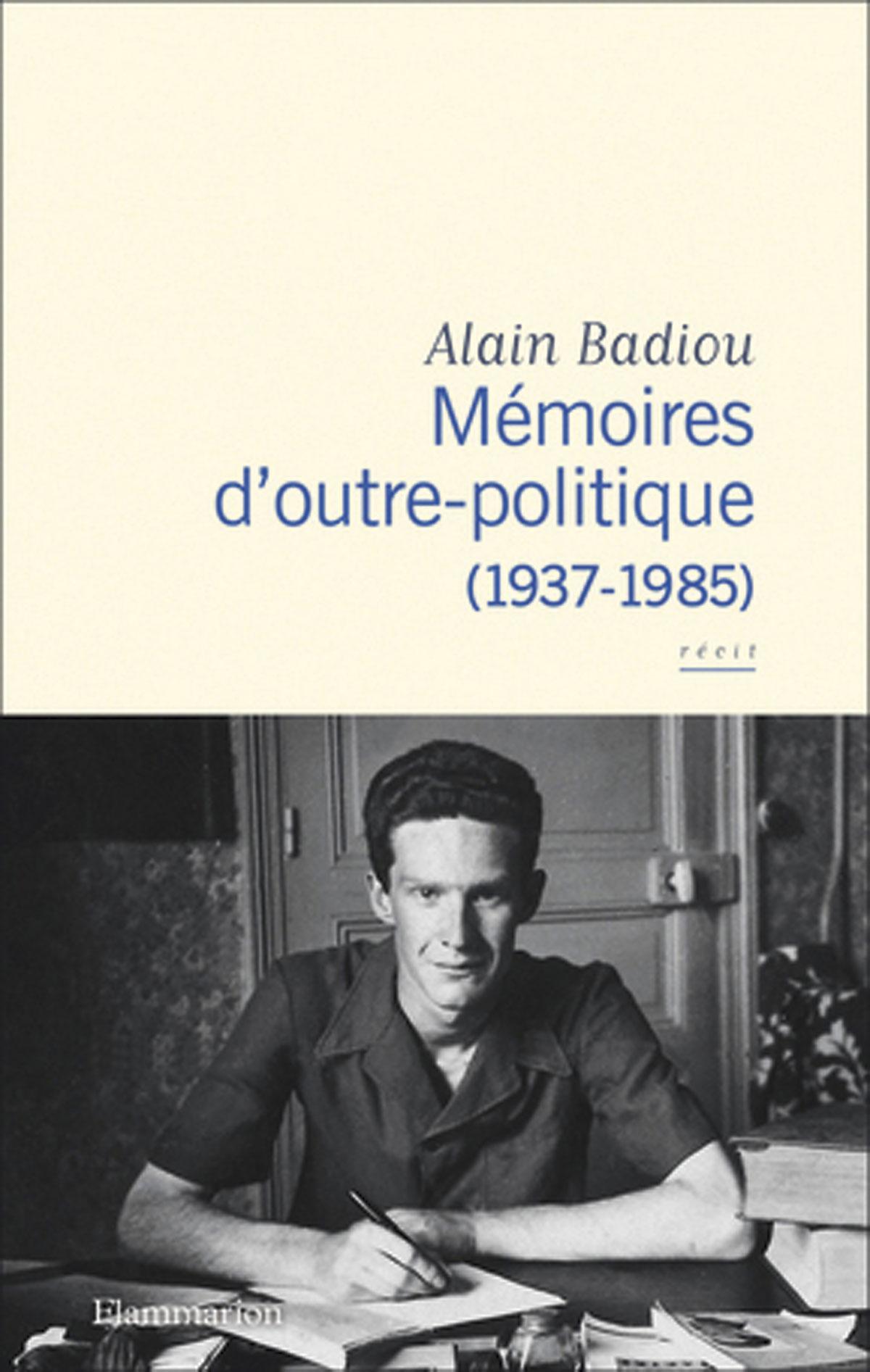

C’est la première interview que le philosophe français le plus traduit au monde accorde à l’occasion de la sortie de ses Mémoires d’outre-politique (1). Récit d’une jeunesse engagée, l’ouvrage évoque toutes les dilections et les moments décisifs dans la vie de l’auteur, de sa petite enfance au Maroc à la fin des années 1930 à la parution, en 1982, de son premier ouvrage philosophique majeur, Théorie du sujet, en passant par la grève générale de l’hiver 1960-1961 en Belgique, à laquelle il prit activement part, et, bien sûr, Mai 68.

Aucune confession de nature à appâter les voyeuristes ou la presse «people» dans ce livre. Juste le regard rétrospectif d’un militant politique, féru de philosophie, sur les événements majeurs d’une seconde moitié du XXe siècle particulièrement agitée: guerre froide, révolte de la jeunesse, guerres anticoloniales… Mais ce qui frappe chez Alain Badiou, c’est son absence de repentance par rapport au communisme – bien qu’il reconnaisse l’échec des expériences étatiques de l’URSS et de la Chine. Armé d’une foi inébranlable et d’une patience de bénédictin, il reporte ses espoirs sur un communisme du XXIe siècle. Les preuves de cette constance crèvent les pages de ses Mémoires. Et de cet entretien.

Pourquoi ces mémoires aujourd’hui?

J’ai pensé écrire quelque chose sur ma trajectoire politique à partir du moment où j’ai senti que j’étais sorti de la politique militante et organisée. L’idée première était de raconter les années 1960. Ensuite, je me suis dit, puisqu’on se trouve aujourd’hui dans une période différente, qu’il fallait aussi analyser cette différence. Ainsi, le projet de rendre compte de l’expérience politique de la période entre 1950 et les années 1980 s’est transformé en l’idée de mémoires plus amples. Aussi, je voulais raconter ma vie de manière à y placer de façon subjective cette période politique riche et fort agitée que sont les années 1950-1980. Ce volume n’est à mon sens que le premier tome. Je voudrais ensuite véritablement m’installer dans la situation actuelle.

Vous avez choisi comme titre Mémoires d’outre-politique. La référence à Chateaubriand et ses Mémoires d’outre-tombe est patente.

En effet, il s’agit d’une allusion scolaire à Chateaubriand (rires). Cela étant, ce titre reflète une idée cachée qui traverse tout le volume, à savoir que nous sommes à l’heure actuelle dans une période qui, à mes yeux, est précisément «outre-politique», une période sans rêverie politique stratégique, réduite à une conception restreinte de la politique, largement conservatrice, et, surtout, qui ne véhicule plus une stratégie historique comme l’ont fait les grands communismes ou socialismes au cours du XIXe siècle.

Nous y reviendrons. Mais d’abord un mot sur votre enfance, Alain Badiou: naissance à Rabat, petite enfance à Casablanca. Que vous reste-t-il de cette jeunesse marocaine?

Quelques souvenirs lointains, mais dont les effets sont encore puissants. Deux choses, surtout. La première, c’est le commencement du conflit avec ma mère qui a eu des conséquences majeures sur ma vie, y compris dans sa dimension politique. Ma mère était bien souvent plus irritée par moi que tendrement aimante. Cela m’a poussé à me passer des protections ordinaires, à construire ma vie en toute indépendance, y compris au regard des normes, habitudes et injonctions imposées. J’ai été, grâce à ce que je vivais comme une férocité maternelle, disposé à aller à contre-courant. La deuxième, c’est notre départ précipité du Maroc en 1941, à la suite de la guerre. Mon père a été repéré par le régime de Pétain comme un agitateur «antifrançais». On l’a mis en congé sans solde ; quelques mois plus tard, c’était le tour de ma mère, professeure de lycée tout comme lui. Il a fallu tout de suite partir en train vers l’Algérie, puis en bateau vers Marseille, puis en train vers Vichy.

Très jeune, vous rejoignez le Parti socialiste (SFIO à l’époque) pour y rester longtemps, avant de devenir communiste. Trajectoire assez étonnante car, en général, on est radical dans sa jeunesse puis on «se modère» au fil du temps …

Mon histoire est une histoire de radicalisation (rires). Il convient de distinguer deux choses: d’abord, mon engagement socialiste était prévisible. Mon père, maire de Toulouse, était une personnalité importante dans le PS à l’époque. J’ai donc naturellement intégré le parti mais, et c’est le second point, je l’ai fait dans le cadre d’une hostilité déclarée à la politique effective du PS, principalement par rapport au colonialisme, en général, et la guerre d’Algérie en particulier. J’ai donc commencé la politique par un paradoxe: adhérer à une organisation qu’à certains égards je combattais.

On assiste à un retour du nationalisme dans la politique étatique bourgeoise.

Vous situez néanmoins la véritable naissance de votre vie et de votre conscience politiques en Belgique, pendant la grève générale de l’hiver 1960-1961. «La Belgique! Je lui dois tant!», écrivez-vous.

Cet épisode a joué un rôle tout à fait important, notamment grâce à mes amis belges, rencontrés à l’Ecole normale supérieure à Paris. C’est le moment de ma découverte du «facteur ouvrier», c’est-à-dire les premiers ouvriers auxquels j’ai parlé en leur qualité d’ouvriers organisateurs d’une puissante action collective, en l’occurrence la grande grève contre le plan d’austérité du gouvernement de Gaston Eyskens, appelé la «Loi unique». Je me suis rendu compte que la classe ouvrière, les ouvriers, ce n’est pas seulement un opérateur fondamental des livres de Marx, ni une présence sublime des romans de Hugo. Ils existaient bel et bien. En Belgique, à Charleroi.

Vous dites de ces événements qu’ils furent le prélude des grèves de mai 1968 en France. En quoi l’ont-ils été?

Il faut se rappeler que ce mouvement belge était long, intense, d’une puissance significative. On parlait par exemple du «Soviet de Forchies». Le lexique s’inscrivait plus dans une tradition révolutionnaire que social-démocrate. Cette école m’a préparé, subjectivement, à un point crucial: j’y ai compris qu’il fallait mettre fin à la séparation marquée entre les mondes intellectuel et ouvrier. J’ai expérimenté que le dialogue était non seulement possible mais nécessaire et que les ouvriers, eux aussi, étaient contents de ce dialogue qui élargissait leur espace politique immédiat. C’était nouveau pour nous et pas du tout encouragé par l’appareil du PS, où chacun restait chez soi.

Comment avez-vous basculé dans le communisme?

Le communisme tel que je le ressentais, et tel que j’en ai appris les préceptes dans les livres de Marx et Engels, n’était pas représenté par le Parti communiste français (PCF). Au fond, il aurait été plus normal que ma découverte du lien avec les ouvriers et la question prolétaire me mène du Parti socialiste au Parti communiste. Mais ça s’est passé autrement. Le PCF, à Reims, ville ouvrière où je me trouvais lors de Mai 68, a tout fait pour défaire l’alliance entre intellectuels et ouvriers. Il craignait ce mouvement. C’était suspect à mes yeux. Non seulement il ne souhaitait pas notre alliance mais la combattait, de crainte que le mouvement lui échappe.

Vous avez beaucoup écrit sur l’«Idée communiste». Que mettez-vous exactement derrière cette formule?

J’entends par cette expression à peu près ce qu’en entendaient ses fondateurs, à savoir Marx et Engels. Et je pense qu’il faut continuer de s’alimenter des principes les plus généraux du communisme qu’ils ont établis: une société qui ne soit pas organisée autour d’un conflit de classes, dans laquelle le monde ouvrier et du travail occupe une place centrale et décisive, visant le dépérissement de l’Etat et non son renforcement continu. Au fond, ce sont ces principes qui guidaient notre action lors de Mai 68. On essayait de les transposer dans la conjoncture qui était la nôtre.

Pourquoi restez-vous attaché au mot «communisme», alors même que vous reconnaissez qu’il est péjorativement connoté en raison des expériences des régimes communistes du XXe siècle?

Je reste convaincu que c’est le bon terme. Aucune tentative de renoncer au mot, que ce soit de la part d’un parti politique ou d’un intellectuel, n’a permis d’aboutir à une radicalité comparable. Et je ne vois pas comment abandonner le terme sans faire d’emblée une concession à l’idéologie dominante. Le triomphe de celle-ci est justement d’avoir rendu le mot imprononçable et ce, pour l’injustifiable raison qu’il y eut des expériences se réclamant du communisme mais qui ne l’étaient pas en réalité. Les deux principaux Etats paradigmatiques du communisme, à savoir la Russie et la Chine, sont en réalité tout à fait autre chose, à savoir des capitalismes monopolistes d’Etat. La difficulté réside précisément sur ce point: assumer le mot communisme face à toute une expérience historique qui s’en est réclamée.

Vous appelez à faire un bilan critique du communisme du XXe siècle afin d’entrer dans celui du XXIe. Quels en seront les grands principes?

Il y a trois points primordiaux. D’abord, rappeler que l’entreprise communiste n’est pas définie par une conquête de l’Etat. L’expérience historique de la Russie et la Chine «communistes» nous l’a suffisamment montré. Ensuite, insister sur le fait que les conditions du communisme ne résident pas dans l’existence d’un parti mais dans l’existence d’une conscience collective se manifestant à travers tout un réseau d’organisations locales, et non par un Etat central régissant l’ensemble des règles de la société. Enfin, et c’est le point le plus essentiel, et le plus difficile à mettre en place, l’internationalisme, qui s’est toujours confronté au maintien des convictions nationales. L’entreprise communiste future doit dès le départ être rapportée à une organisation de type international. C’est la question qui demandera le plus d’invention, à savoir comment constituer une organisation internationale qui soit réellement internationale, et non pas le ralliement des nations à une nation pilote qui serait le modèle à suivre, comme l’était l’URSS.

Le contexte géopolitique actuel ne semble pas propice à cette perspective. Quelle forme cet internationalisme peut-il prendre?

Je pense que cela peut commencer par des luttes localisées, dont l’une des plus importantes à mon sens est celle qui concerne les migrants. Plus généralement, tout ce qui atteste d’une circulation internationale, y compris du travail, doit être pris dans son unité fondamentale et ne laisser aucune prise sur la fragmentation nationale du travail. Nous voyons d’autant plus ce problème aujourd’hui qu’on assiste à un très pénible retour du nationalisme dans la politique étatique bourgeoise. Une partie de la droite, voire de l’extrême droite, se reconstitue dans le monde capitaliste moderne, où sa revendication fondamentale est le nationalisme. D’une certaine manière, nous bénéficions du fait que le nationalisme montre à nouveau ses aspects les plus néfastes. Engager une lutte sévère et décisive contre ce courant devra faire partie de l’éducation à la prochaine étape du communisme.

La cause écologique sera internationaliste et communiste ou ne sera pas.

La dimension écologique et environnementale reste totalement absente dans votre vision des choses, alors que tous les mouvements politiques et les intellectuels de votre bord l’ont intégrée. Pourquoi?

Dans l’écologie, il faut trier. Je dirais que l’écologie sera internationaliste et communiste ou ne sera pas. Pour une raison fondamentale et évidente: la question écologique est typiquement une question internationale. Cela ne sert à rien que tel ou tel pays soit écologiquement irréprochable si telle ou telle grande puissance ne l’est pas. Le réchauffement climatique fait peser une menace sur l’humanité, par nature internationale. Le deuxième point est que la réalité de la concurrence capitaliste entre grandes multinationales est hostile à l’écologie. Le marché mondial est organisé de sorte qu’il ne se pliera pas aux normes écologiques – ou fera seulement semblant de s’y plier. La solution du problème que pose la saturation industrielle du climat fait intégralement partie de la lutte anticapitaliste, et ce sous deux aspects: arracher le pouvoir économique aux intérêts privés dont les actions nuisent à l’environnement et porter la politique au niveau international, en dépassant la figure de l’Etat-nation. Par ailleurs, je pense que la question écologique peut et doit être intégrée à la stratégie communiste mais qu’elle n’est pas transcendante par rapport à elle. Vous pouvez obtenir le consentement de n’importe qui à propos du fait que ce serait mieux que la planète soit habitable. Mais la question de savoir par quels types de procédures y parvenir, et celle de savoir si l’ordre existant et dominant est favorable ou non à cette idée, constituent le cœur du problème. Par conséquent, pour ce qui me concerne, je pense que tout écologiste conséquent doit être communiste. Je le pense vraiment. Je pense que tant qu’on restera accroché à la démocratie actuelle, à savoir la dictature du capital, on n’aura pas d’écologie véritable. Le capitalisme est tout prêt à nous entraîner dans les désastres de l’humanité sous la double forme de désastres environnementaux et de guerres nationales, comme on l’a vu en 1914, avec des millions de morts, et comme on risque de le voir aussi aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine qui est, à mon un avis, le point de départ d’un désastre humain plus grave.

Vous soutenez aussi que nous vivons dans un «monde désorienté». Vous parlez d’une «jeunesse désorientée». Qu’entendez-vous par là?

La jeunesse est désorientée parce qu’elle vit dans une situation où il n’y a pas de boussole, où les instruments d’orientation ont disparu. En vérité, la seule figure d’orientation aujourd’hui est celle qui répartit le monde entre démocratie et totalitarisme. Le système de l’idéologie dominante propose une vision binaire et antagoniste entre un monde démocratique, qui est le monde capitaliste occidental, et un monde totalitaire, à savoir ce qu’il reste des débris du communisme d’Etat – soit principalement la Chine et la Russie. Or, on ne peut penser sérieusement notre monde dans ce cadre, et encore moins y traiter la question écologique. Je crois qu’on se trouve aujourd’hui dans une période où les catégories de l’idéologie dominante sont telles qu’elles ne peuvent pas représenter un principe d’orientation. Ce sont uniquement des principes de maintenance conservatrice de l’ordre, ou d’engagement, au nom de ces valeurs falsifiées, dans des affaires extrêmement dangereuses. A cet égard, je pense qu’il faut continuer à écouter les propos de Jaurès qui disait que le capitalisme porte la guerre comme le nuage porte l’orage.

Par opposition à cette dichotomie démocratie-totalitarisme, quelles catégories et principes vous semblent adéquats pour penser le monde actuel?

Le premier principe d’orientation est de se rendre compte que la conviction politique doit impérativement être mondiale et internationale. Cela signifie que la situation nationale doit être examinée dans un second temps. Cette considération mondiale doit opposer une autre proposition à la structure contemporaine du monde. Celle-ci est aujourd’hui régie par le souci des dirigeants de maintenir et occuper une place importante sur le marché mondial, ce qui ne peut que nous enfoncer dans la guerre. Personnellement, je pense que nous sommes déjà dans les prémices de la Troisième Guerre mondiale. Eviter cette catastrophe est une responsabilité essentielle qui nous incombe.

Qu’est-ce qui vous incite à penser que nous vivons les prémices d’une Troisième Guerre mondiale?

Le protocole d’une guerre mondiale est engagé mais il prendra, comme en 1914 – 1918, un aspect plus tortueux et plus complexe qu’un recours immédiat, direct et apocalyptique, à l’arme nucléaire. La question sera de savoir comment cette affaire sera réglée et quelles traces elle laissera. Beaucoup de facteurs restent ouverts. A cet égard, l’avènement de la guerre en Ukraine est une étape préliminaire. Elle me rappelle le grand préliminaire qu’ont constitué, pour la Première Guerre, les affaires et tensions en Europe centrale, précisément la question de l’indépendance de la Serbie. Ici, la question porte sur l’Ukraine. C’est très frappant! Nous allons nous retrouver dans une période indécise.

Bio express

1937

Naissance, le 17 janvier, à Rabat.

1941

Quitte le Maroc pour la France, avec sa famille. Passe son enfance dans la région de Toulouse.

1957

Adhère au parti socialiste (SFIO, Section française de l’Internationale ouvrière).

1960

Est reçu major à l’agrégation de philosophie.

1969

Participe à la création de l’Université de Vincennes.

1988

Publie son ouvrage de philosophie le plus commenté, L’Etre et l’événement (Seuil).

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici