Leur vie est un feuilleton : Philippe Albert, de fils d’ouvrier à icône nationale

A 18 ans, il jouait en provinciales. A 25, il remportait le Soulier d’or. Puis les Diables Rouges, le championnat d’Angleterre, le dégoût du foot, les cageots de légumes, le retour comme consultant. La reconversion, selon Philippe Albert, nouvelle icône nationale depuis le 2 juillet.

Episode 1 : Frissons japonais

Les commandes tombaient toutes les trois minutes. Par mail, par téléphone. Le service des sports de la RTBF en a réservé vingt. Même quasi un mois après le match, chaque réassort s’écoule instantanément. Mieux que le » Je m’en bats les couilles » de Kevin De Bruyne. La marque namuroise n’avait jamais connu tel engouement. Tout le monde – hommes, femmes – veut son » Je l’ai dit, bordel ! » sur son torse. Ça le fait sourire, Philippe Albert. Ça le fait frissonner, surtout. Pas pour la gloriole d’une phrase devenue culte, ni pour le tee-shirt en lui-même, qu’il n’a pas l’intention de porter, même si des cousins en ont envoyé à sa famille. A la terrasse de ce restaurant italien où tout le monde se claque la bise, où un plat avait été baptisé » bordel » en son honneur au lendemain du Belgique-Japon du 2 juillet à la Coupe du monde (et rien que ça en a fait vendre pour trente couverts), entre une gorgée de Bacardi-Coca et une bouchée de tagliata, ses poils se dressent encore rien que d’y repenser. Cette phase : Japonais dispersés Courtois De Bruyne Meunier Chadli trois-deux, tout était limpide dans son esprit. Il l’avait vue. Il avait eu raison.

Prouver. A lui-même, sans doute. A tous ceux qui auraient eu envie de le flinguer, s’il s’était trompé. A ce prof de dessin, de l’athénée royal, où Philippe Albert se traînait chaque jour sans entrain. Sa maman aime raconter qu’il ne manquait pas de capacités. N’a-t-il d’ailleurs pas assimilé le néerlandais en quelques mois lorsqu’il jouait à Malines, puis l’anglais à Newcastle ? Mais l’école, pas son truc. Encore moins le dessin. Comme s’il passait son temps libre à gribouiller ! Le ballon au pied, oui, depuis ses 6 ans. Comme papa, entraîneur et joueur, comme ses trois frères. Seules les femmes ne shootent pas, dans la famille Albert. Il tapait aussi souvent la balle de tennis contre un mur, au-dessus d’un filet dessiné à la craie. Il adorait. Mais jamais sur un court. Pas quand on est fils d’ouvrier, pas dans les années 1970, pas à Bouillon. Sa raquette, il l’avait piquée dans le sac d’un médecin.

» Tu ne seras jamais qu’un gibier de chômage. » Devant tous ses copains. Philippe Albert a 13, 14 ans et, cet après-midi-là, il rentre chez lui en pleurs. Sa mère retient son père d’aller lui faire avaler ses feuilles et ses crayons. Jamais il ne recroisera ce professeur de dessin. Jamais il n’oubliera l’humiliation. Remémorée, encore et encore. Jamais il ne sera chômeur.

Episode 2 : Le polissage du diamant

Le mal du pays le tenaille. La journée, il bosse dans le garage d’un des dirigeants du Sporting. Il passe la soirée avec les tenanciers de la buvette, puis s’en va dormir dans un vestiaire, ou plutôt une pièce où l’on entasse du matériel. Il ne s’installe dans un appartement qu’après quelques semaines et l’envie de rebrousser chemin vers Bouillon ne le quitte qu’au bout de quatre ou cinq mois. Rentrer ? Pour que les gens se moquent de lui ? Tenir, au moins un an. Il n’imagine pas que cette carrière de footballeur pro puisse l’occuper plus longtemps. Elle durera finalement quinze ans.

Grâce à une caravane et à un transfert manqué. La caravane de René Verschoren, entraîneur de l’équipe de jeunes à Charleroi, adepte des vacances ardennaises. Un après-midi au stade Roger Hardy, il repère le gaillard, son mètre nonante et ses 18 ans. Un duelliste. Contact rapproché, pied bien placé, pas le choix face aux vieux roublards qui évoluent en provinciales. Séduit, René Verschoren en touche un mot à Jean-Paul Spaute, président du club carolo. A l’époque, Philippe Albert aurait aimé quitter le club bouillonnais pour rejoindre le Lorrain Arlon, présidé par Yves Lemaire. Face au refus des dirigeants, ce dernier s’arrange pour organiser un test à Charleroi. L’adolescent y va en traînant des pieds. » Il tenait à sa famille, à son village « , se souvient Yves Lemaire. En mai 1985, il jouait face à 150 personnes en P1. Un an plus tard, il est applaudi par 15 000, en D1.

Avec Katty, l’envie de réemménager à Bouillon le quittera définitivement. Il l’avait repérée, n’osait pas l’aborder, puis s’était finalement lancé. Après les cours, le jeudi 13 novembre 1986, il l’avait invitée à l’Hippopotame, un restaurant italien de la Ville-Basse. Pizza et vin rouge pour lui. Si elle avait commandé un verre d’alcool, elle ne l’avait sans doute pas bu. Trente-et-un ans plus tard, rien n’a changé : eau pétillante pour elle, bière blonde pour lui.

Katty renoncera à ses études de kiné pour le suivre. D’abord à Malines, en 1989, là où le diamant brut commence à se polir. Il le sait, sa carrure, sa rugosité ne pallient pas ses faiblesses techniques. Alors il bosse. Il écoute les conseils des » anciens « , Lei Clijsters (le père de Kim, qu’il avait surnommé » vieux chicon « ), Erwin Koeman, Michel Preud’homme. » J’avais neuf ans de plus que lui et, avec Marc Wilmots, je les ai pris sous ma protection, raconte l’actuel entraîneur du Standard. Pour les aider et les guider dans ce qu’ils auraient pu mieux faire. Philippe était un impulsif, il commettait beaucoup de fautes très voyantes. Il a su garder sa saine agressivité tout en développant d’autres qualités « . A l’époque du transfert vers Malines, un journaliste de La Meuse avait titré » Le boucher des Ardennes « . Il n’avait pas tout à fait tort, mais le cataloguer, sans connaître son passé, sans considérer d’où il venait… Virile confrontation. Encore une phrase qui ne le quittera jamais. Comme l’envie de lui jeter, s’il devait un jour le recroiser : » T’as vu sa carrière, au boucher ? »

Preud’homme, Wilmots, Albert : ces trois-là sont inséparables. A Malines, lorsque les deux petits jeunes ne s’entraînent pas avec leurs aînés, ils jouent au snooker, tapent la carte, mangent une lasagne, refont le monde et se défont, parfois, lors de sorties arrosées. Une amitié scellée par des origines familiales similaires. Des parents travailleurs, des valeurs. Philippe Albert a été éduqué » à la dure. Dure, façon ardennaise, quoi « . Le trio partagera la même chambre lors de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. Diable Rouge ! Il ne l’aurait jamais espéré, il disputera 41 matchs. Le premier, le 29 avril 1989, date d’anniversaire de son père… et de sa mère. Le plus marquant, le 25 juin 1994, contre les Pays-Bas, lors du Mondial américain. La légende veut que le thermomètre caressait ce jour-là les 50 °C que l’humidité anesthésiait le stade. Michel Preud’homme enchaîne les arrêts comme Jésus multipliait les pains, Philippe Albert se transforme en messie lorsqu’il qualifie le pays pour les huitièmes de finale, le seul but de la rencontre. Il avait pourtant failli ne pas la disputer. Lors des qualifications, il avait provoqué une méchante faute pour empêcher un joueur adverse de filer au but. Carton rouge, suspension pour le début du tournoi. Puis, peu avant le grand départ américain, en revenant de l’hôpital où il était allé faire soigner son genou, une voiture perd le contrôle et emboutit la leur. Katty, au volant, sa fille aînée à l’arrière (la cadette n’était pas encore née), lui sur le siège passager, personne n’est égratigné. » J’ai toujours eu beaucoup de chance, dans la vie. »

La chance que Kevin Keegan soit consultant pour la BBC, lors de ce mondial-là. L’ancienne star anglaise, devenue entraîneur du club de Newcastle, commente deux matchs des Diables. Le défenseur y marque deux fois. Repéré. Philippe Albert appelle Yves Lemaire, le président du Lorrain Arlon. Il a besoin de lui pour négocier son futur contrat. Il n’a confiance qu’en lui. Jamais un agent ne touchera (et n’a touché) un pourcent de son salaire, les mésaventures vécues par certains de ses coéquipiers le confortent dans son rejet. Encore aujourd’hui, seul Yves Lemaire le conseille quant à la manière de gérer l’argent qu’il a mis de côté. En 1994, les deux hommes s’envolent vers l’Angleterre, à bord d’un vieux coucou qui crispe l’Arlonnais rien que d’y repenser. Philippe Albert roupille comme une souche. » La décontraction incarnée. »

Episode 3 : King of Newcastle

Katty ne l’a pas encore rejoint. Au téléphone, elle lui demande : » C’est comment ? » » Un peu comme Venise ! » Il y a bien de l’eau, le fleuve Tyne. Pour le reste… Des usines, des pubs, des supporters qui courbent l’échine au boulot du lundi au vendredi et qui la relèvent passionnément au stade, le samedi après-midi. A Newcastle, le Bouillonnais se sent immédiatement at home. Sur et en dehors du terrain. » Les cinq plus belles années de ma vie « , répétera-t-il en interviews. Il fut un temps où il s’y replongeait une fois par an, guindailles entre potes. Un fermier, un maréchal-ferrant, un employé en télécommunication… S’il n’y avait ces quatre chevaux, la passion de Katty peu compatible avec les voyages, sans doute y retourneraient-ils davantage.

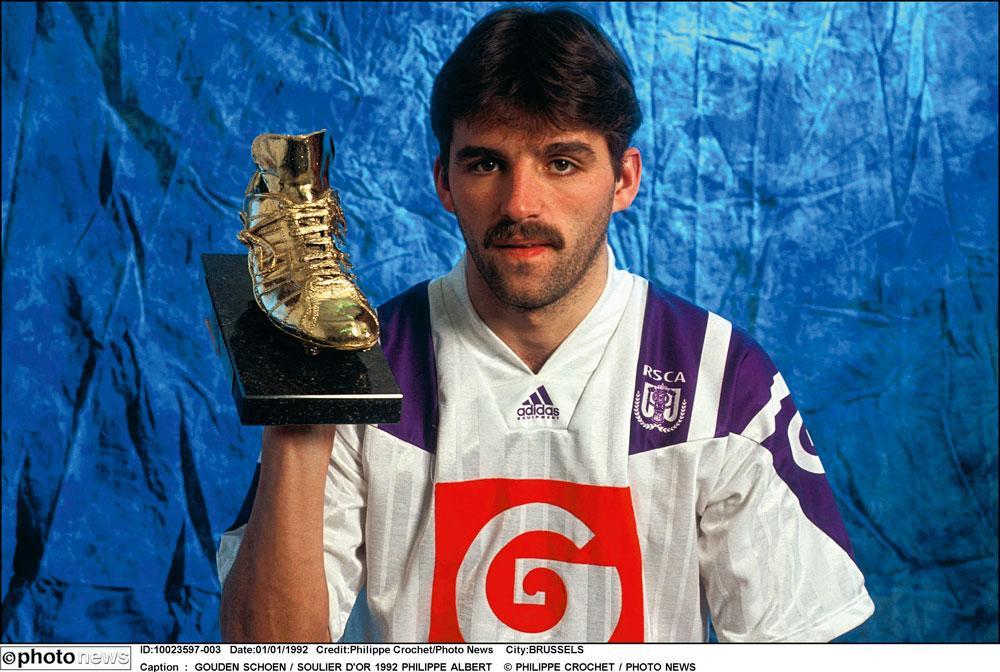

En 1994, quand il pose ses crampons sur les pelouses nord-est anglaises, Philippe Albert n’est pas que le sauveur des Diables Rouges. Il est le Soulier d’or, le footballeur pro de l’année, le double champion de Belgique, le vainqueur d’une coupe et d’une super-coupe. Carton plein à Anderlecht, entre 1992 et 1994. Le titre de footballeur pro de l’année, il n’avait pas trop envie d’aller le chercher. Ce soir-là, un barbecue réunissait toute son équipe. Mais on avait insisté, alors il s’était quand même rendu à Knokke, était resté trois quarts d’heure puis était retourné faire griller les saucisses avec les autres. Pourtant, ce trophée-là reste le seul exposé chez lui aujourd’hui, avec le Soulier d’or. Sa maman emmagasine tout le reste, à Bouillon. Maillots, coupures de presse, photos… Ceux qui découvrent ce quasi-musée en viendraient à imaginer qu’elle n’a qu’un fils unique.

Newcastle a déboursé, selon sa biographie Wikipedia, environ quatre millions d’euros pour s’offrir le diamant ardennais. A Anderlecht, il gagnait 7 000 euros par mois. En Angleterre, 15 000 par semaine. A l’époque, les joueurs belges à l’étranger se comptaient sur les doigts d’une main. Philippe Albert aurait pu rejoindre la Juve, la Fiorentina. Mais, là-bas, les matchs sont programmés le dimanche après-midi. Et sont précédés de mises au vert. Jamais été son truc, les mises au vert. A Newcastle, on joue le samedi, 16 heures. Ensuite, on va boire une pinte au Strawberry ou dans un autre pub, avec les supporters. Le dimanche, on mange un bout, avec tout le staff et les joueurs. Qu’on ait gagné ou perdu. Tant qu’on a mouillé le maillot, pas de prise de tête. Juste du foot, puis la vie avant et après les nonante minutes. Quand un journaliste belge lui rend visite, il va lui-même le chercher à l’aéroport, puis lui fait faire la tournée des grands ducs. La moindre des choses, s’il a fait l’effort de se déplacer. Le journaliste Marc Delire (Proximus) n’a jamais oublié cette java. Entre eux, pourtant, c’était pas gagné. Après un match des Diables Rouges contre le Pays de Galles, il avait lancé à Philippe Albert qu’il avait le choix de se trouver moyen, mauvais ou très mauvais. Il avait cru se ramasser un pain.

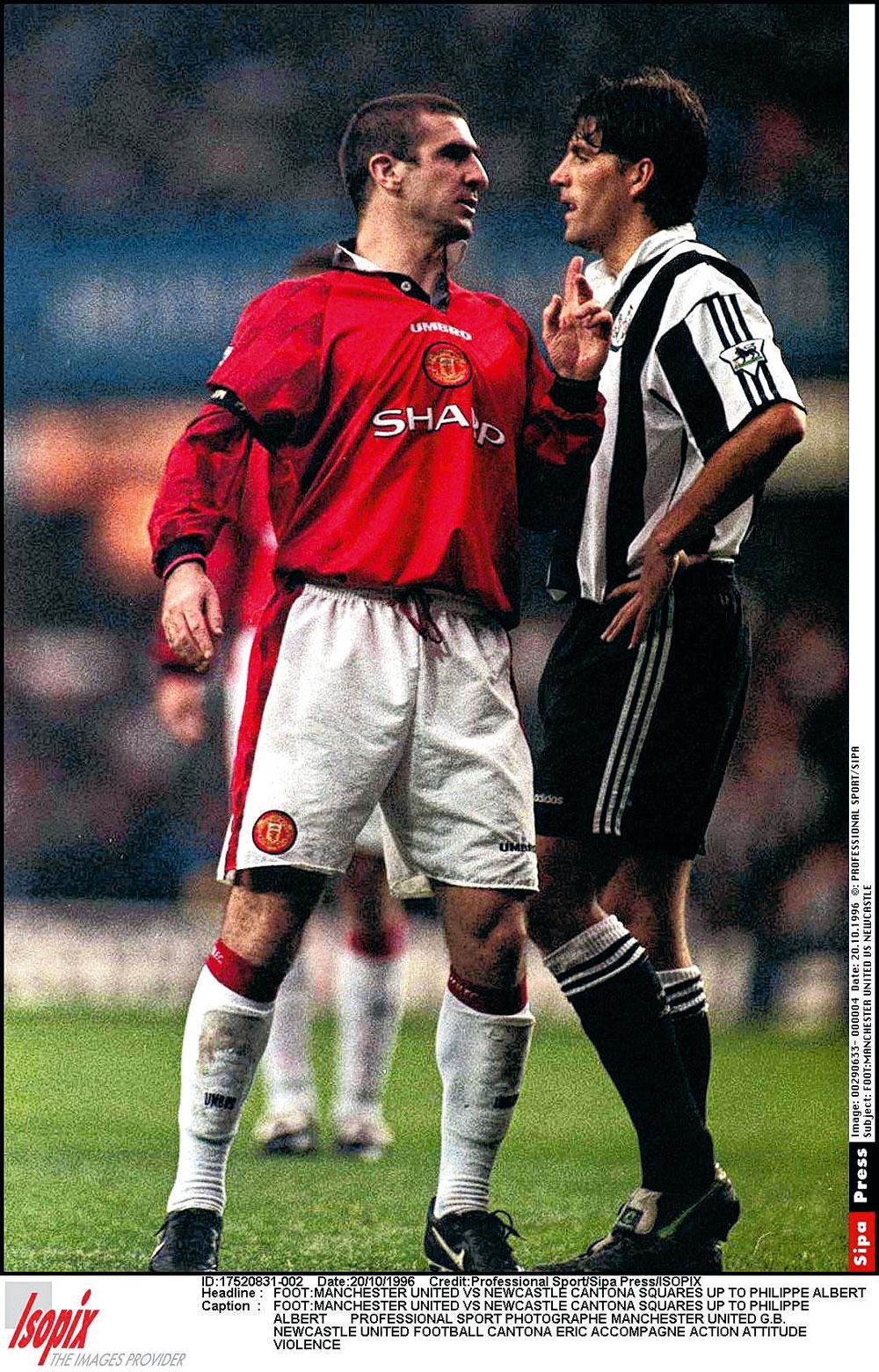

Prince Albert. King Philippe. Les Anglais ont trouvé leur coqueluche. Même seize ans après son départ, les supporters l’ont repris dans le onze historique élaboré à l’occasion du 125e anniversaire du club, aux côtés de David Ginola, Paul Gascoigne et Kevin Keegan. Aucun vrai fan des Magpies n’a oublié ce lob entamé depuis le milieu du terrain, infligeant un cinq-zéro au rival de toujours, Manchester United, un jour d’automne 1986. Puis cette célébration, ce sourire, cette joie toute extériorisée. Rare moment.

Newcastle ne gagnera pas le championnat anglais, ces années-là. Kevin Keegan, l’entraîneur auquel Philippe Albert vouait une admiration absolue, est parti entraîner un club de division 3, Fulham. Douze mille spectateurs les jours de match, tout de même. Le Bouillonnais l’y rejoint, un prêt de trois mois. Moins par choix que par obligation. Pour le nouvel entraîneur, Ruud Gullit, tout joueur approchant des 30 ans est une denrée périssable, voire périmée.

Episode 4 : Gueule de bois

Ce devait être l’Ecosse. Ce sera finalement Charleroi. Là où tout a commencé, là où tout se terminera. Philippe Albert, 32 ans, signe un contrat de deux ans avec le Sporting. L’accord prévoit aussi qu’il restera trois années supplémentaires, dans le staff. Physiquement, il a connu des jours meilleurs, à force de ruminer sur le banc anglais sous Gullit. Au bout de quatre, cinq, six semaines, il retrouve progressivement son niveau. Jusqu’à ce genou. Le droit, celui qui l’avait déjà fait souffrir mais, cette fois, c’est pire. Opération, rééducation. Au moment de forcer à nouveau, les douleurs n’ont pas disparu. Le médecin prévient : ne restent que ces trois injections, un nouveau traitement disponible sur le marché. S’il ne fonctionne pas…

Il ne fonctionnera pas. Retraite anticipée. Car la seconde partie du contrat, celle qui l’intégrait dans le staff technique, ne sera jamais respectée par le nouveau président du Sporting, Abbas Bayat. La justice le condamnera, d’ailleurs. En 2009, à verser 150 000 euros d’indemnités. Philippe Albert aurait pu obtenir le double, ce que le club aurait normalement dû lui verser. Son avocat, maître Jean-Philippe Mayence, le lui avait d’ailleurs conseillé. Mais Charleroi reste son club. Celui sans qui il n’aurait pas quitté la P1. Alors il ne veut rien savoir : il se contentera de la moitié.

A l’aube des années 2000, le football commence à changer. Les agents-rois, les dirigeants-financiers, les joueurs-stars… Philippe Albert, l’anti-bling-bling, ne se retrouve plus dans le tableau. Il se retire. Aigri. » Le football m’a tout donné, mais je n’ai pas le sentiment de lui devoir quelque chose, dira-t-il au Soir à l’époque. Ce que j’ai gagné, mon fric, mon palmarès, ma réputation, c’est à la seule sueur de mon front. J’ai payé au sport spectacle un lourd tribut. Je n’ai pas 35 ans et je suis à moitié infirme. Plus jamais, mon genou ne retrouvera sa mobilité. Alors, qu’il me fiche la paix une fois pour toutes, le foot. »

Le King Philippe se mue en roi de la fête. Bistrot, resto, 120 kilos. Il n’avait jamais lésiné sur une bière, mais l’entraînement n’est plus là pour compenser. Il sort chaque soir, se couche rarement avant quatre heures du matin. Pendant un an et demi. Ne voit quasi plus sa femme, ni sa fille. N’en a même pas vraiment honte : son corps, son esprit ont besoin de décompresser. Besoin de ne plus rien faire. La rumeur sent l’alcool, la violence, le jeu. » J’emmerde la rumeur « , balaie- t-il dans Le Soir. Il passe ses soirées avec ses potes à jouer au poker et ne parie pas que sur celui qui paierait la prochaine tournée, et alors ?

Pour faire taire les mauvaises langues susurrant qu’ils se sont séparés, Katty le force à l’accompagner de temps en temps au Sporting. Mais au match, il s’ennuie comme un rat mort. Il n’y a qu’à la buvette de Tamines, Couillet ou Ransart qu’il peut encore voir un ballon en peinture. Un jour, en sortant du stade carolo, il soulage une envie pressante dans un égout. Un policier le pointe de sa matraque. » Vous devez montrer l’exemple ! » Comme l’envie de lui coller une beigne. Si on ne peut même plus pisser dans les rigoles !

Episode 5 : La thérapie du fruit et légume

Lacer ses baskets l’essouffle. Gravir une volée d’escaliers le trempe. Peut-être est-ce pour ça. Ou pour Katty, pour sa fille, pour ses parents. Son père ne lui aurait-il pas rapidement remis les pieds sur terre, s’il avait attrapé la grosse tête ? Lui qui allait se coucher à quatre heures du matin se lèvera désormais à la même heure. Pour aller travailler. Physiquement, porter des cageots l’aide à retrouver un peu de cette forme perdue. Mentalement, remplir des caisses de fruits et légumes le structure. Et rabat le caquet de ceux qui affirmaient qu’il ne tiendrait jamais.

Certaines de ses connaissances relatent ce job au marché matinal de Charleroi comme un bref épisode. » Il a fait ça quelques mois. » Onze ans, plutôt. L’ouvrier modèle, chez Jacques Remy & fils. Préparateur de commandes et contrôleur qualité. Jamais malade, toujours à l’heure, fiabilité à toute épreuve. » Il valait deux hommes « , glisse Nicolas Remy, le fils du fondateur de l’entreprise. Les clients tiraient parfois une drôle de tête, en le croisant dans l’entrepôt. Les collègues ne se retournaient plus. » Je pense que, pour son père, le foot n’a jamais été un travail et que, dans sa tête, ici, c’est le premier métier qu’il avait. » Sans doute parce qu’il lui rappelait le sien, à l’usine, à Bouillon, où il avait commencé à trimer dès 14 ans. Des horaires durs, des courbatures, un salaire qui ne tombe pas du ciel. » Oui, je voulais lui prouver que je pouvais faire quelque chose avec mes mains, pas qu’avec mes pieds. » A ce père qui, jamais, ne l’avait félicité pour une bonne passe. Plutôt du genre à reprocher le seul ballon du match qu’il avait raté. » Gamin, Philippe était fâché car je ne lui disais jamais : » Tu as bien joué « , je disais toujours » Vous avez tous bien joué « . Ça ne lui plaisait pas mais je pense que ça l’a aidé dans sa vie et dans sa carrière « , confiait-il à un journaliste de Sudpresse peu avant son décès, en 2015.

Evidemment, on l’a dit fauché. Sinon, pourquoi le marché vespéral ? Philippe Albert souhaite à tout le monde d’être fauché comme lui. Il n’aime guère parler d’argent, il trouve ça indécent, par égard envers ceux qui en ont moins. Mais il a mis de côté, pendant quinze ans, et n’y a quasiment pas touché. L’un ou l’autre plaisir, aucune Ferrari (il roule en Mitsubishi). Une maison à Wanfercée-Baulet, bordée d’un vaste terrain, pour les chevaux, et délimitée d’innombrables sapins qu’il taille lui-même chaque été. Fortuné ou pas, ça lui semble juste normal de bosser. Jamais chômeur… Le jour où il a démissionné, en 2011, des larmes ont coulé, chez Jacques Remy & fils. Il y retourne dire bonjour à l’occasion. Et s’il devait rempiler, un jour, il le pourrait.

Mais il y a eu le foot. Il l’avait pourtant juré : ni manager, ni dirigeant, ni consultant. Entraîneur ? Les compromis, les sentences médiatiques hebdomadaires, la psychologie du vestiaire… Impossible compatibilité. Et il lui faudrait obtenir un diplôme, par-dessus le marché. Qu’on demande à des joueurs de haut niveau, qui ont côtoyé les meilleurs, qui ont remporté les plus beaux palmarès, de repasser sur les bancs de l’école pour apprendre ce métier, ça le débecte.

Dès la fin de sa carrière professionnelle, André Remy avait pourtant tenté de le recruter. Le directeur des sports chez Canal + voulait lui offrir un poste de consultant. » Il avait un bon profil : il pose en quelques mots ce que d’autres expliquent en 25 périphrases « , se remémore son fils, le journaliste Jean-François Remy, qui les avait mis en contact. Mais, non, merci, Philippe Albert décline. Il aurait dû épiloguer sur les matchs du championnat belge, juger des joueurs qu’il avait fréquentés, se prononcer sur un club contre lequel il était en procès… Le foot ne l’intéresse plus, point. Tout juste s’inquiète-t-il de temps en temps des résultats du week-end sur le télétexte.

Episode 6 : Foot un jour, foot toujours

Juste dix matchs par an. Du grand spectacle, la Ligue des champions et la Premier League, sur place. André Remy a su trouver les arguments. Il aura fallu cinq ans, mais Philippe Albert s’est laissé convaincre. Le foot, cette maîtresse trop belle qu’il est difficile de ne plus toucher… Mais la Jupiler Proleague, non. » Même si on ne peut jamais dire jamais, je ne me vois pas quitter l’atmosphère des plus grands clubs européens pour la compétition belge « , assurait-il à Sport/Foot Magazine en 2007. Heureusement, il n’avait jamais dit jamais. Quand BeTV a récupéré les droits sur le championnat national, en 2011, il accepte de devenir consultant. La même année, il commente son premier match des Diables Rouges. Un Allemagne-Belgique, avec Rodrigo Beenkens. Il signe des chroniques dans Le Soir, disserte dans Studio1… Et finit par démissionner chez Jacques Remy & fils.

Il garde ses distances. Arrive peu avant le match, livre son analyse, repart. Aucune note. Tout dans la tête, où les détails logés sont parfaitement incrustés et servis à propos, sans fioriture – pas le style de la maison ardennaise. Une ligne de conduite : ne pas casser, ne pas buzzer. Il les a vécus sur le terrain, les mauvais jours, les mauvaises passes, les mauvaises critiques. Il n’aurait pas supporté les réseaux sociaux, ceux qui se sentent pousser la haine au bout du clavier. Si un compte Facebook existe à son nom, cela ne peut être qu’un homonyme ou un usurpateur. Entre les matchs, pas de cocktails, de loges, de cérémonie. Le foot a changé, pas lui.

Philippe Albert n’a plus jamais shooté dans un ballon. Pas même entre copains. Une question de physique, qui ne l’empêche pourtant pas de jouer au tennis. Bien classé, en plus. Mais en double, moins usant. On n’est plus à Bouillon mais à Tamines, et il n’a plus besoin de piquer la raquette du médecin. Au départ, il tapait la balle verte avec ses copains du Sporting, les anciens footballeurs Roch Gérard, Olivier Suray, Fabrice Silvagni. Ils ont arrêté, pas lui. Deux, trois fois semaines, il va boire un coup au Saint-Martin. Polo, short, slaches, tranquille. Un café où la bière est à deux euros, le scotch juste un peu plus cher, et où un client peut lâcher, l’élocution quelque peu pâteuse bien qu’il ne soit que 15h30 : » Vous avez des yeux de husky ! Vous êtes journaliste ? Vous écrivez son portait ? Ah, mais c’est qui, en fait, lui ? »

Quand on lui demande ce qu’il a fait le week-end, il n’est pas rare qu’il réponde qu’il s’est occupé du jardin ou qu’il a réparé la clôture. Si le foot s’arrête… En fait, il le sait, il s’arrêtera. Parce que d’autres Diables Rouges en quête de reconversion l’éclipseront. D’ailleurs Vincent Kompany ou Thomas Meunier, il les imagine parfaitement à sa place. Alors, il fera autre chose. Monter un truc chez lui, avec les chevaux, pourquoi pas. Katty lève un sourcil. Elle n’avait pas l’air au courant. Mais elle sourit.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici