Les enfants de la Bataille des Ardennes

L’histoire est écrite par les gagnants. Laissons-la pour une fois aux enfants. Septante-cinq ans après les faits, retour sur la Bataille des Ardennes à travers les souvenirs émouvants, précis, parfois comiques, de gamins qui ne pensaient jamais devenir vieux.

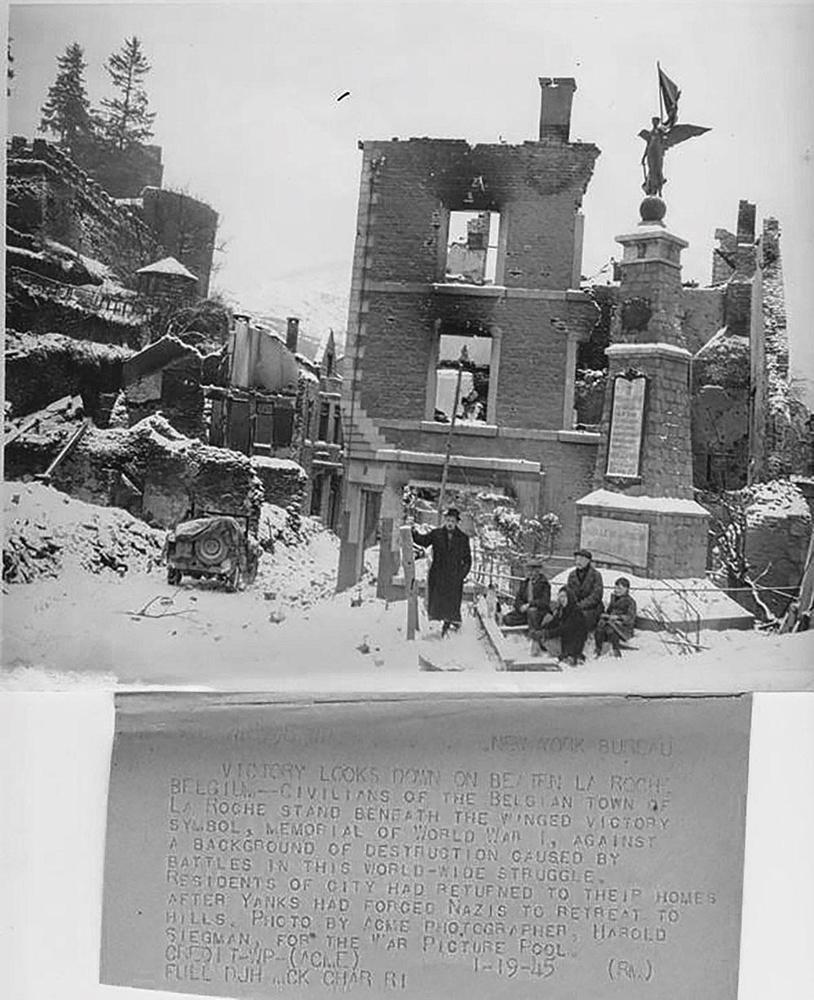

C’est la contre-offensive de la dernière chance. Du 16 décembre 1944 au 25 janvier 1945, la Bataille des Ardennes voit s’opposer neuf divisions blindées et quatre divisions d’infanterie allemandes (soit 250 000 hommes et 1 000 chars), dirigées par von Rundstedt et Model, sept divisions blindées, huit divisions d’infanterie et deux divisions de parachutistes alliées (soit 400 000 hommes et 1 100 chars), commandées par Eisenhower, Patton, Montgomery et Bradley. Hitler avait pour plan final de reprendre ainsi Anvers et d’enrayer la progression des libérateurs, débarqués en Normandie en juin 1944. Un gros mois d’affrontements terribles, qui ont coûté la vie à au moins 12 000 soldats américains et britaniques, 12 000 soldats allemands et 2 500 civils belges. Entre Malmedy, Stavelot, Bastogne, Saint-Vith, Stoumont, Celles, Bande, Houffalize, Halleux ou Hives, 11 000 habitations furent aussi détruites. Septante-cinq ans plus tard, quatre témoins de cette bataille, qui étaient alors enfants ou ados, racontent.

GINETTE BOURGEOIS, 16 ans à l’époque » Noël n’a plus jamais été Noël »

Bande, 20 décembre 1944 – 21 janvier 1945

Ginette Bourgeois, originaire de Steinbach, quitte Bastogne pour se diriger vers Marche-en-Famenne avec son frère, André, séminariste, quand ils sont bloqués à Bande. Où un commando spécial allemand est venu venger des actes de résistance du village : 34 jeunes hommes sont abattus dans une cave.

» Je ne sais toujours pas pourquoi André est venu me chercher alors que d’autres séminaristes ont laissé leur soeur à l’institut. Je suis partie avec lui en uniforme et nous avons rejoint un groupe de neuf ou dix personnes mené par un abbé nommé Musty. Nous quittions Bastogne, qui semblait en danger, pour Marche, d’où nous aurions la possibilité de rejoindre un membre de notre famille. Plus aucun tram ne circulait, nous sommes donc partis à pied. Des Américains étaient éparpillés le long de la route avec des fusils, prêts à combattre. Nous, on se contentait d’avancer, sans parler. Nous avons marché pendant deux jours jusqu’à Bande (NDLR : 37 kilomètres) où des Américains nous ont dit que la route était fermée. Plus personne ne passait, personne n’allait à Marche. Il n’y avait qu’une seule chose à faire : se disperser dans le village. J’ai été accueillie par la famille Pierre, avec laquelle j’ai assisté au retour des Allemands dans le village.

La veille de Noël, nous sommes allés à la messe de 10 heures. Nous sommes sortis de l’église plus tard que d’habitude pour nous tenir éloignés des Allemands qui réquisitionnaient des hommes. Vers midi, alors qu’il s’avançait dans le long couloir du rez-de-chaussée de la maison où il était hébergé pour aller couper du bois, André s’est retrouvé face à un soldat allemand qui l’a emmené avec le fils de cette maison-là. Mon frère est parti en pantoufles parce qu’il avait des ampoules aux pieds. On n’a rien entendu, on n’a rien su mais on a vu la neige, qui ne s’est pas arrêtée de tomber. Quelques jours plus tard, un des 35 jeunes réquisitionnés, Léon Praile, est réapparu au village. Il a raconté comment les 34 autres avaient reçu une balle dans la tête et comment il avait assommé un soldat avant de prendre la fuite. Au retour des Américains, Léon Praile a conduit l’abbé, le bourgmestre et seulement quelques hommes au charnier. J’ai toujours regretté de ne pas avoir pu reconnaître André… C’est une époque où on était encore très obéissante.

Je suis tombée dans les bras de mon père un dimanche de janvier en sortant de la messe. Une fois mon village de Steinbach libéré, il était monté le même jour à pied à Bastogne (NDLR : 24 kilomètres) pour nous retrouver à Bande (NDLR : 37 kilomètres) quand il a su que je m’y trouvais, seule. Avec mon père et l’abbé Musty, on a rapidement quitté Bande à bord d’une voiture militaire américaine qui avait accepté de nous conduire à Bastogne, libérée mais totalement détruite. On a tout de suite enchaîné à pied vers Steinbach. A la nuit tombée et alors qu’il faisait tout blanc de neige, papa a perdu son chemin. Par chance, on a trouvé une meule de foin dans laquelle on a fait un trou pour passer la nuit. Mon père fumait une cigarette, on disait une dizaine de chapelets, il fumait une cigarette, on disait une dizaine de chapelets… Il ne fallait pas dormir, il faisait trop froid. On est arrivé le lendemain à la maison.

Quatre ans plus tard, je suis entrée au couvent et j’ai choisi de m’appeler soeur Marie-André. Noël n’a plus jamais été Noël. »

NELLY ANTOINE, 15 ans à l’époque » Je n’y suis plus jamais retournée »

Halleux, fin décembre 1944 –

mi-janvier 1945

Nelly Antoine s’est installée avec sa famille dans un pavillon de chasse à Halleux, près de La Roche, pour éviter les bombardements. Une situation précaire mais apaisante.Les 26 et 27 décembre, l’aviation américaine bombarde La Roche et les villages voisins.

» Dès le début de la Bataille des Ardennes, on pouvait apercevoir de notre ferme, à Halleux, des dizaines d’obus tomber. Quand mon père a jugé qu’il était trop dangereux de rester, nous nous sommes mis en route avec des amis vers un pavillon de chasse dans les bois, tout proche. On a proposé à une vieille voisine de nous accompagner, mais elle n’a pas voulu pas quitter sa maison. Quelques jours plus tard, elle y a été tuée par un éclat d’obus. A notre arrivée, le pavillon grouillait d’Allemands. C’était étrange : ils n’ont rien dit et on a continué notre route comme si de rien n’était. Les adultes avaient mis des tôles sur un chariot pour construire un abri au cas où on ne trouvait pas de place. Mais mon père connaissait un autre pavillon, au bois de Journal, à huit kilomètres de là. On s’y est installés.

C’était dans la forêt, où il n’y avait pas de bombardements. On se sentait à l’abri dans ce pavillon où on est restés tout le temps de l’offensive. On était une vingtaine à vivre dans la même pièce : on dormait sur de la paille avec quelques couvertures. Ma soeur et mon père se rendaient tous les jours à la ferme pour traire les vaches. Ma mère et d’autres femmes faisaient du pain. Un matin, des soldats allemands sont venus nous trouver au pavillon. Ils ont fait sortir tous les hommes, on pensait qu’ils allaient les fusiller. Mais après quelques instants, ils sont repartis sans que je sache ce qu’ils s’étaient dit. On n’a plus jamais croisé qui que ce soit après.

Mon père a appris de la bouche de soldats allemands que le général von Rundstedt avait logé chez nous, dans la ferme de Halleux. Certains se confiaient à lui quand il trayait : ils en avaient marre de la guerre et « tenaient » en quelque sorte avec nous. Un jeune Allemand est venu un jour à la crèmerie quand j’y donnais un coup de main. Il a expliqué en français qu’il avait été envoyé de force en Ardennes huit jours après son mariage. Il ne s’est pas arrêté de pleurer. Mi-janvier, papa nous a annoncé que la maison n’était plus occupée par les Allemands, mais par les Anglais. On est tous rentrés. La devanture était remplie de trous provoqués par des éclats d’obus.

Des années plus tard, on a découvert qu’une vache avait été touchée : sa fesse s’était infectée et le vétérinaire en avait retiré un éclat. Je ne suis plus jamais retournée au pavillon. »

JOSÉ PIROTTE, 8 ans à l’époque » Nondedjeu, il faisait froid ! »

Houffalize, 20 décembre 1944 –

16 janvier 1945

José Pirotte était chez sa grand-mère quand l’offensive des Ardennes a débuté. Il se souvient avec précision de la nuit de bombardements du 5 au 6 janvier. Les bombardements alliés d’Houffalize avaient pour but de couper les lignes de ravitaillement des Allemands. Ils tueront aussi près de 200 civils.

» Ça a commencé vers 4 heures. Ma grand-mère était accroupie derrière le fauteuil, moi en dessous de la cuisinière. Je regardais par la fenêtre, d’où je voyais tout Houffalize. J’étais curieux, c’était un feu d’artifice incroyable pour un gamin. J’ai vu les chapelets de bombes tomber et les flammes vertes de phosphore briller sur l’Ourthe. Le plus dur, c’est quand les bombardements cessent et que le silence prend à la gorge. Trente secondes, une minute, puis vous entendez des cris, le feu qui crépite… et ça repart. Ça a duré quatre heures et à la fin, on n’avait plus de portes ni de fenêtres et tous les meubles étaient les quatre fers en l’air.

Quand l’offensive s’est déclenchée, je n’ai rien compris du tout, sauf que mes parents, qui tenaient un café au Chera, à deux kilomètres de là, ne viendraient pas me chercher. Je suis donc resté chez ma grand-mère. Chaque fois qu’il se passait quelque chose, je me précipitais avec d’autres gamins pour aller voir : les dégâts d’une maison, des gens soignés pour asphyxie, des cadavres que les voisins sortaient des débris… J’avais peur et en même temps pas : c’était quelque chose de normal. Pas les bombardements. Quand ça commençait, chacun priait dans les caves, qu’il soit de gauche ou de droite, et c’était à celui qui criait le plus fort. On a eu la chance que la maison de ma grand-mère soit adossée à un rocher qui nous a en partie préservés des obus.

Le 6 janvier, je suis parti en courtes culottes avec ma grand-mère et un saucisson dans un panier pour remonter vers le Chera. Les rues étaient jonchées de poutrelles et, nondedjeu, il faisait froid ! Quand ça claquait des obus, on aurait dit que des soleils apparaissaient. Arrivé au café, on a entendu les rires d’Allemands qui faisaient la fête : ils avaient trouvé le reste de la réserve d’alcool. On est descendu vers Taverneux, à un kilomètre de là, en marchant dans les fossés. On a croisé trois ou quatre chars allemands qui remontaient. Je n’oublierai jamais le regard méprisant de ces hommes, habillés tout en noir, qui nous auraient écrasés sans problème, ils s’en foutaient. A Taverneux, j’ai retrouvé mes parents, mon grand-père et notre cheval.

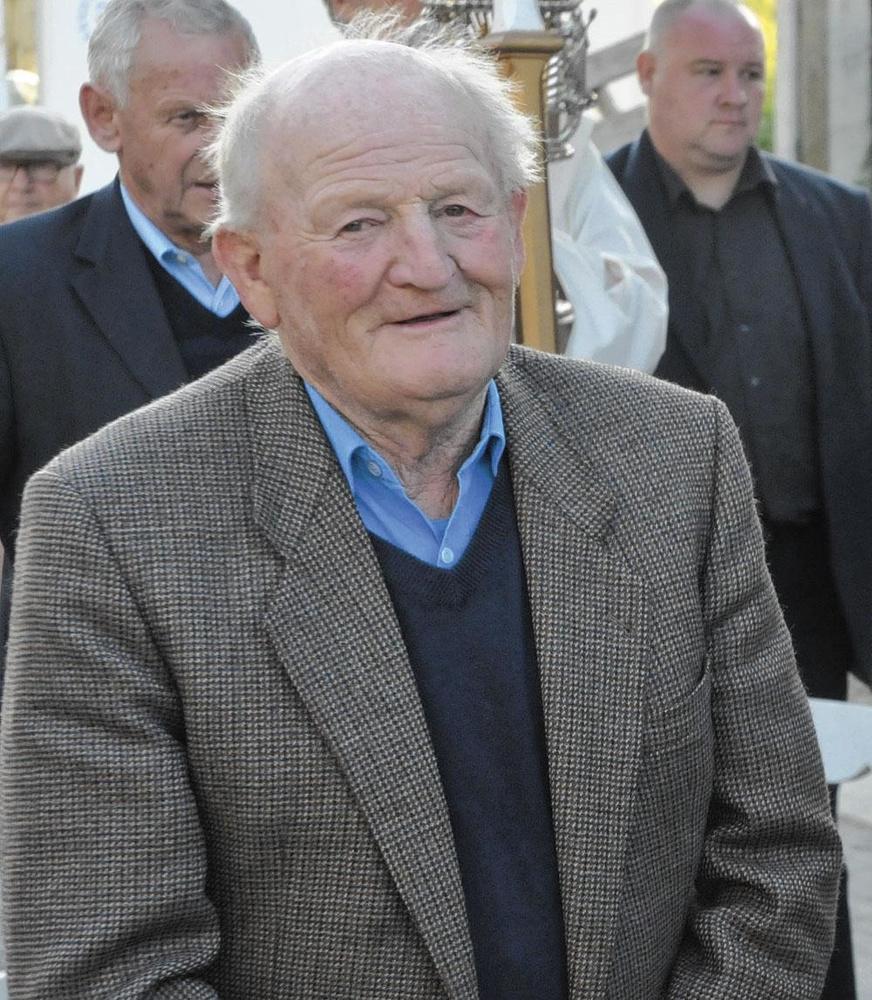

GABRIEL MARTUS

12 ans à l’époque

Gabriel Martus assiste à la mort de sa maman dans la maison familliale.

Hives, 11 janvier 1945

« Il ne faut pas conter que les Allemands étaient si méchants ! Ceux qui vivaient à la maison étaient gentils, ils sont restés six-sept semaines et on prenait le café avec eux tous les jours. La journée, on ne faisait rien d’autre que traire les vaches, eux passaient beaucoup de coups de téléphone. Le soir, ils dormaient ici, juste à côté de nous. Ils n’ont jamais été violents, jamais. Un jour, un soldat a voulu tuer une vache de chez Gaston, un agriculteur du village. Quand son chef l’a vu, il l’a directement engueulé : « Reconduis-la et rattache-la tout de suite ! » Le soldat n’a pas traîné. On était une famille assez pauvre et certains Allemands nous donnaient du pain. Lorsqu’on n’avait plus rien à manger, j’allais à pieds en chercher à La Roche (4 kilomètres, Ndlr). J’y étais le jour des bombardements et le plus dur, c’est de ne jamais savoir si c’est le début ou la fin.

L’après-midi du 11 janvier, on était dans le salon avec les voisins quand les Écossais sont arrivés à une dizaine d’hommes au village. Ils faisaient face aux Allemands qui protégeaient un dépôt de munitions. Nous avons regardé passer les balles à quelques centimètres du sol. La bataille n’a pas duré plus de trois-quatre heures, mais ça a suffi pour que l’obscurité s’installe. Quand les Écossais ont lancé une grenade fumigène dans notre maison, on a pris peur : ma mère est sortie par la fenêtre pour rejoindre un abri qu’on avait construit à l’arrière de la maison. À quelques secondes près, j’étais le deuxième et j’avais la tête dans le carreau, mais mon père m’a retenu. C’est ma jeune voisine Lucie qui s’est précipitée à ma place. Les Écossais venaient de faire une sommation donc ils ont cru que c’était les Allemands qui foutaient le camp et ils ont tiré. Il y a eu un centimètre de sang dans la pièce.

Les soldats ont continué la bataille. Les Écossais ont gagné puis sont partis. Nous, on est resté, on n’avait nulle part où aller. Et Maman était morte. Le lendemain ou deux jours après la fusillade, un jeune écossais d’à peine 20 ans est venu me trouver. Il m’a regardé et a dit « J’ai tué ta maman ». Il me l’a révélé comme ça, mais qu’est-ce qu’il fallait faire ? C’était la guerre ! Il m’a promis qu’il reviendrait un jour à Hives, je ne sais pas s’il vit encore. On n’a pas vécu la fin de la Bataille comme une délivrance. On a reçu du chocolat, des caramels et toutes sortes d’affaires à manger, c’est tout.

Je n’ai plus entendu un seul coup de feu depuis 75 ans, mais je repense tous les jours à ceux du 11 janvier. »

Merci au Bastogne War Museum pour son aide précieuse.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici