Le Reine Elisabeth s’ouvre à l’instrument le plus sensuel

Dix ans après la disparition de Rostropovitch, « le violoncelliste du siècle », le concours Reine Elisabeth inaugure, le 8 mai, une nouvelle session violoncelle. Un instrument proche de la voix humaine mais qui n’est pas aussi univoque que l’image qu’il laisse dans l’inconscient collectif.

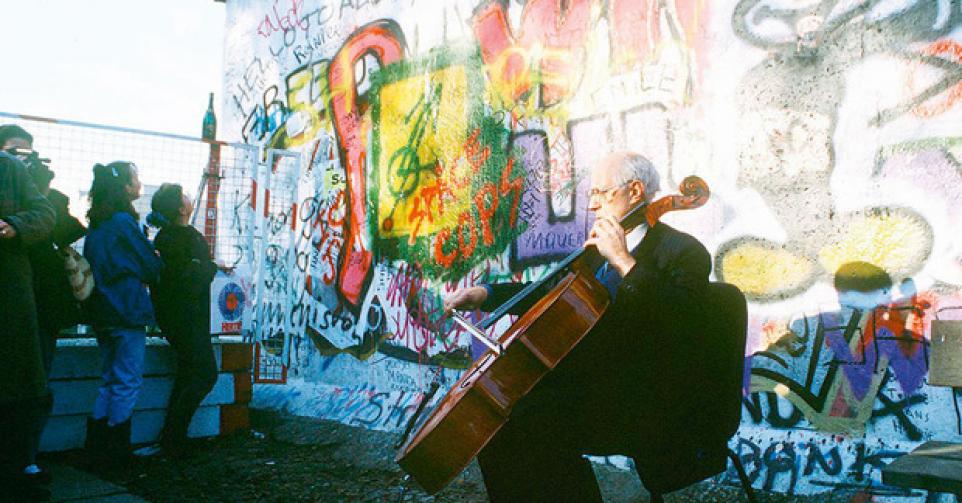

De tout son corps, il dégage un surplus d’émotions avant même d’avoir sonné. Et aussi quelques images fortes. Le violoncelle ? Rostropovitch jouant à Checkpoint Charlie, devant le mur de Berlin, le 11 novembre 1989. Rostro, déjà » violoncelliste du siècle « , ami de Soljenitsyne et apatride depuis vingt ans, est fait premier citoyen du monde libre par toutes les télévisions, retransmettant en direct sa sarabande de la Deuxième suite de Bach.

Il y eut d’autres héros de l’archet, bravant les balles des snipers à Sarajevo ou les obus dans une tranchée de la Grande Guerre. Le violoncelle révèle la voix de l’homme dans ce qu’il a de plus humain mais aussi de plus combatif, habitué qu’il est à tenir tête à un piano qui fait 500 kilos de plus que lui, aux 100 musiciens en ordre de marche d’un orchestre symphonique.

Et Bach, toujours. Aussi pour Pablo Casals, photographié de dos, à Prades, en 1956, dans cette petite ville française des Pyrénées orientales d’où il faisait sonner depuis 1936 ses Suites en direction de l’Espagne de Franco. Une par jour que Dieu fait, et la Sixième une deuxième fois le dimanche, parce qu’un violoncelliste engagé ne se repose pas. En 1933, il avait déjà refusé de se produire à Berlin et d’offrir une caution artistique à Hitler, alors en pleine ascension.

Le fantasme de la femme-violoncelle

Tout à côté des combattants du violoncelle, on pense aussi spontanément au Violon d’Ingres de Man Ray, la femme percée d’ouïes surréalistes, qui semble prête à vibrer. Callipyge, le violoncelle se tient entre les jambes et se joue entre les bras, sur le coeur. » Ma mère m’a raconté cette anecdote « , glisse l’une des violoncellistes que nous avons rencontrées. » A la fin d’un concert, un homme dans le public se lève et vient la trouver sur scène. Il caresse son violoncelle et lui demande : » Il est de quel sexe celui-là ? » La femme-violoncelle est un mythe, mais il est vrai qu’il peut vite enflammer l’imagination. »

Entre l’instrument de combat et celui de la sensualité, » de la confidence aussi « , disait le grand Pierre Fournier, il est avec ses cinq octaves le substitut de la voix humaine et son porte-voix, l’expression de son ambiguïté. Un soir, le célèbre pianiste Arthur Rubinstein s’apprêtait à écouter le Quintette de Schubert, dont il imaginait bien le mouvement lent l’accompagner dans sa dernière demeure. Et de glisser à Jascha Heifetz, qui tenait le premier violon : » Là, sois modeste ou je te tue ! » L’air de dire : » Laisse donc parler ces deux violoncelles. » Il raconte : » Et pour une fois, il l’a fait. J’étais bouleversé. C’est la plus belle chose que j’aie entendue. » (1)

Le violoncelle, c’est le lyrisme à l’état pur. » Par l’essence même de sa sonorité et de son grain sonore « , analysait le compositeur français Henri Dutilleux, qui l’a sublimé dans ses compositions. » A ce point que pour un compositeur, on risquerait de se laisser entraîner à un excès de lyrisme, échevelé, trop romantique et sentimental. Stravinsky d’ailleurs ne lui a jamais dédié de concerto pour cette raison, hélas. »

Les violoncellistes eux-mêmes revendiquent cette relation passionnelle, fusionnelle à leur instrument. Ils l’ont sur leur dos, dans sa boîte, qu’il neige, qu’il vente ou qu’il pleuve, comme s’ils transportaient un compagnon d’infortune. Il n’est jamais hors de portée, accoudé à un mur ou affalé sur un lit, en point de mire. » Quand quelqu’un le cogne, je dis « Aïe ! » « , s’amuse la talentueuse Camille Thomas qui commentera le concours sur Musiq’3 avec Camille De Rijck. » Le son du violoncelle, c’est mon premier souvenir ; granuleux, charnu. Quand je voyage et qu’il n’est pas là, il me manque quelque chose. C’est aussi une responsabilité. » Elle joue sur un Gagliano de 1788 qui lui a été prêté par un riche mécène. » Comptez 10 millions d’euros au moins pour un Stradivarius, dont il ne reste que 60 violoncelles contre 400 violons… »

Même empressement pour son » Joseph » chez la jeune soliste tournaisienne Camille Seghers : » Il fait partie de moi, je ne peux pas dormir loin de lui. C’est ma voix. Avec lui, j’ai l’impression de chanter en obtenant quelque chose de plus. Quand il est malade, je le suis aussi. Et quand je pars en vacances sans lui, il y a un travail psychologique à faire ! »

David contre Goliath

Et c’est ainsi que l’excitation qui règne autour de cette nouvelle session violoncelle du concours Reine Elisabeth dépasse le simple attrait de la nouveauté. Les 70 candidats, issus de 22 nationalités (sans Belges), seront là, dès le 8 mai, à se mesurer dans trois rounds d’épreuves en mode ascensionnel. Ils débuteront seuls avec un extrait de sonate d’Eugène Ysaÿe (le fondateur du Reine Elisabeth), puis avec une sonate avec basse obligée de Boccherini et une oeuvre de musique de chambre parmi les romantiques Mendelssohn, Schumann, Schubert ou Dvorak.

Les Suites de Bach ensuite, et non d’entrée de jeu, pour laisser aux 24 rescapés du second tour le loisir de se défendre dans plusieurs de leurs danses, voire dans une Suite entière, suivie d’une sonate, tandis qu’en alternance, ils joueront un concerto de Haydn ou de Boccherini. Ils sont douze à présent à passer par la chapelle musicale pour découvrir le concerto imposé et se préparer à l’assaut final, au choix dans le concerto de Dvorak, tube du romantisme plébiscité par une majorité de candidats et immortalisé autrefois par la mythique Jacqueline du Pré, dans celui d’Elgar ou de Schumann, tout aussi poignants. Certains tenteront les Variations rococo de Tchaïkovski ou, pour quelques audacieux, la dantesque Symphonie concertante de Prokofiev. Et ainsi triomphera le jeune héros, celui qui aura su imposer à tous un instrument… » destiné à l’origine à l’accompagnement, à la basse, à la méditation, et bombardé soprano malgré lui, et qui doit donc combattre « , selon Marc Vanscheeuwijck.

Les violoncellistes eux-mêmes revendiquent cette relation passionnelle, fusionnelle à leur instrument

Ce professeur au département de musicologie de l’université de l’Oregon s’est associé au violoncelliste Bruno Cocset pour une passionnante redécouverte du violoncelle baroque aux xviie et xviiie siècles (un coffret de cinq disques paru chez Alpha, Diapason d’Or). » Le Reine Elisabeth, c’est une espèce de festival du conservatisme qui poursuit les canons établis au xixe siècle d’une littérature standardisée pour un public très bourgeois. Mais d’un autre côté, il y a les oeuvres contemporaines imposées, à supposer que celles-ci soient écrites dans un contexte plus intelligent pour l’instrument et ne poursuivent pas cette idée d’en faire un petit soldat qui combat une armée. » Pour le chercheur, à trop miser sur la puissance et la force, on l’a amputé de ce qu’il a de plus beau et de plus expressif – son registre grave.

Selon ses recherches, ce sont les Napolitains qui vont le sortir de sa position d’accompagnateur et lui confier ce rôle lyrique qui n’a cessé de se développer depuis. Ils jouaient déjà la main au-dessus de l’archet, comme aujourd’hui, et lorsqu’ils montent à Paris et rencontrent les 24 Violons du Roi de Lully qui faisaient pareil, leur pratique va se codifier vers 1740 et donner naissance au violoncelle classique.

C’est donc dans la France des Lumières que le violoncelle va se standardiser. » Une école qui pointe très fort sur le registre aigu, précise encore Marc Vanscheeuwijck, tandis que les Berlinois tablent sur l’alto, plus sensible, plus intime, les Bolonais, sur le registre de ténor du violoncelle. »

Dans la forme épique du concerto et dans la sonate, le registre aigu va ainsi progressivement triompher. Pas tout de suite : entre Beethoven et Mendelssohn, les pianos ne sont pas encore des » chars Tigre « , comme le relève le chercheur, moquant les Steinway. Les orchestres ont toujours des cordes en boyau (de mouton), n’ont pas encore enflé dans leurs effectifs définitifs. Les salles sont à taille humaine et le violoncelle parvient encore à sonner dans toute sa tessiture, particulièrement dans le ténor et la basse. Mais plus on progresse dans le romantisme, plus c’est David contre Goliath : il faut forcer dans l’aigu pour se faire entendre. Ce que relève le gambiste belge Philippe Pierlot, qui observe l’oeil narquois cette lutte sans merci et la fin d’une époque, » celle des salons du Grand Siècle où l’on pouvait encore goûter à tout le raffinement des demi-teintes « .

Dans le kaléidoscope de l’époque

Avec les baroqueux, c’est une autre image du violoncelle qui apparaît, plus tendre, méditative et chambriste, y compris lorsqu’ils appliquent leurs recherches au répertoire romantique. Ecouter une sonate de Brahms avec un piano Bechstein à cordes parallèles et un violoncelle monté en cordes en boyau, et c’est un tout autre équilibre qui se révèle.

Les compositeurs contemporains se détournent eux aussi des images d’Epinal du soliste romantique en replaçant l’instrument dans un contexte moins univoque. Chez Dutilleux et Ligeti, par exemple, il prend une vocalité nouvelle et ne doit plus passer en force. Il est méditatif chez Goubaïdoulina, éclaté chez Cage, vertigineux chez Kagel, implorant chez Scelsi, électronique chez Saariaho, harmonique chez Murail, improvisé chez Schnittke. Depuis cinquante ans, son expressivité semble inépuisable, éclatée dans le kaléidoscope du temps. Un paysage que Luka Sulic et Stjepan Hauser se sont aussi amusés à fragmenter encore avec leur arrangement explosif du Thunderstruck d’AC/DC !

Le héros romantique est mort ? Vive le violoncelle ! Trente ans après la chute du mur de Berlin et la » fin de l’histoire « , proclamée un peu vite par Francis Fukuyama ; dix ans après la disparition de Rostropovitch, il n’y a plus un, mais des violoncelles. Une diversité qui forme une nouvelle image : celle de notre époque.

(1) Aujourd’hui, le violoncelle, documentaire de François Reichenbach (1982).

Par Xavier Flament.

A découvrir, dans la foulée de la demi-finale du concours Reine Elisabeth : le festival de la lutherie contemporaine, organisé par Ekho, une association qui regroupe 60 luthiers et archetiers du monde entier. « L’objectif, c’est de promouvoir la lutherie contemporaine et de faire évoluer les mentalités. Car beaucoup de musiciens pensent encore que les instruments anciens sont meilleurs. Ce n’est pas vrai : voyez les essais à l’aveugle. Par contre, ils sont souvent impayables », résume Victor Bernard, jeune archetier au dynamique Atelier Flagey. Au menu : deux expositions sur le violoncelle à voir à Flagey. Et à la maison de quartier Malibran : expositions d’instruments, concerts, tables rondes et bancs d’essai ouverts aux amateurs, aux étudiants et aux professionnels.

Après l’introduction du chant en 1988, le concours Reine Elisabeth caressait l’idée d’introduire une quatrième discipline : le violoncelle. C’est chose faite cette année. « La reine Elisabeth entretenait une amitié avec Pablo Casals et une relation étroite avec André Navarra, le grand pédagogue du violoncelle : il y avait une certaine logique », explique Nicolas Dernoncourt, conseiller artistique du concours.

Autre argument : la disparition des concours Rostropovitch et Casals, ainsi que des concours de Paris, alors même que les classes débordent de jeunes talents, notamment en France et en Allemagne. « Il y avait une demande forte. » Parallèlement, les salles de concert programment de plus en plus de violoncellistes solistes. Comme le concours est le trait d’union entre les conservatoires et les programmateurs, nous avions là un rôle à jouer. »

C’est aussi pour des considérations pratiques et stratégiques qu’une quatrième discipline s’imposait : pour augmenter la valeur ajoutée auprès des sponsors, toujours plus difficiles à conquérir, pour nourrir la machine médiatique qui se met en branle chaque année à la même époque. Et aussi pour soulager l’organisation : « Car les salles, les jurés et les orchestres se réservent trois ans à l’avance. Il fallait donc s’y remettre tout de suite après la fin d’une édition. Ici, nous avons un petit sas pour la réflexion », argumente encore Nicolas Dernoncourt.

La marque Reine Elisabeth a en tout cas fonctionné à plein, avec 202 postulants au départ, dont 70 ont été sélectionnés pour le top départ du 8 mai. A peine moins que pour une session piano ou violon, les disciplines reines. Le jury international est également de premier plan et donne d’emblée toute sa légitimité à la nouvelle édition (on y compte notamment Truls Mork, Natalia Gutman, Frans Helmerson, Gary Hoffman, Pieter Wispelwey et Mischa Maisky).

Pour le reste, rien ne change, ou à peine : le Bach à la demi-finale et non d’entrée de jeu, « pour lui donner toute l’importance qu’il occupe au violoncelle avec ses Suites « . Et pas de concertos de Mozart qui n’en a pas composés, mais des Boccherini et des Haydn, joués par l’Orchestre royal de chambre de Wallonie, dirigé par son chef, le pianiste Frank Braley, ancien lauréat. En finale, c’est le Brussels Philharmonic qui s’y colle, emmené par l’excellent chef français Stéphane Denève. Notons encore l’imposé des demi-finales, Chacun(e) sa Chaconne, commandé à la talentueuse compositrice flamande Annelies Van Parys. Et c’est parti !

Première épreuve : du 8 au 13 mai, à Flagey (à 15 et 20 heures). Demi-finale : du 15 au 20 mai, à Flagey (à 15 et 20 heures). Finale : du 29 mai au 3 juin, à Bozar (à 20 heures). En direct dès la demi-finale sur Musiq’3, Auvio et La Trois (en soirée). En direct partout pour la finale, également à suivre en Facebook Live. Nouveauté au casque : le son binaural enveloppant.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici