Honoris causa, l’envers du décorum

Procession costumée, discours érudits, petits fours… La remise des diplômes honorifiques, rituel né au Moyen Age, permet aujourd’hui aux universités de soigner leurs relations publiques.

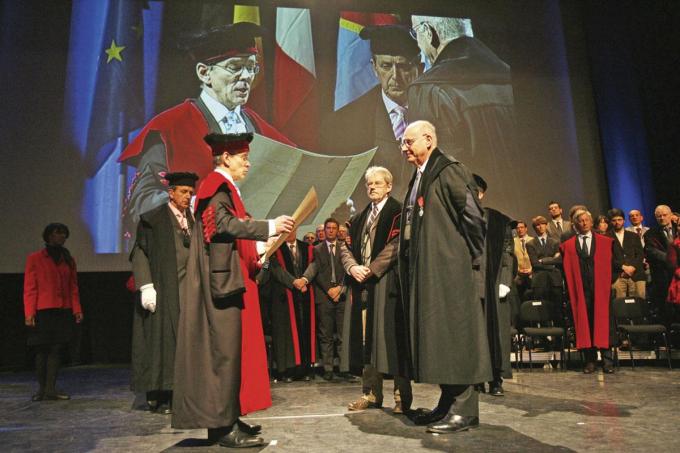

Cela rassemble la crème de l’université belge: des recteurs, des doyens et des professeurs. Le plus sérieusement du monde, ils se prêtent à un rituel d’un âge ancien, suivant un protocole fixant jusqu’à la couleur des toges, des épitoges (NDLR: bandes d’étoffe le plus souvent garnies d’hermine attachées à l’épaule gauche), des toques, des sceaux qu’ils doivent porter. Des huissiers en habit sonnent les trompettes. Dans ces temples du savoir, ils portent les «masses de l’université», des bâtons à tête d’argent représentant leur établissement. Derrière eux marchent le recteur, les invités, les «parrains» et les «marraines».

Un rite né au Moyen Age, époque à laquelle le pape et l’empereur du Saint-Empire romain étaient à l’origine de l’octroi des doctorats. Rapidement apparut un titre honorifique de docteur pour permettre l’ascension sociale du récipiendaire. Par la suite, cette distinction fut utilisée dans certaines universités pour la promotion de professeurs sans thèse de doctorat. Enfin, au début du XIXe siècle, le doctorat honoris causa – le «DHC», dans le jargon académique – visait à conférer le plus haut grade universitaire sur la base non pas de prestations scientifiques, comme pour un doctorat ordinaire, mais de mérites scientifiques ou sociaux préalables. Ces doctorats ne s’accompagnaient d’aucun droit, ni privilège. Ils étaient purement honorifiques. Ils le demeurent.

Avec la rentrée académique, la remise des doctorats honoris causa, qui ponctue la vie des universités belges et internationales, a commencé. L’UMons, la première, vient de distinguer deux personnalités: le médecin-cinéaste Thomas Lilti, réalisateur français de Hippocrate, Médecin de campagne et Première année, ainsi que Marie Rose Moro, pédopsychiatre et pionnière de la psychiatrie transculturelle. Près d’une cinquantaine de ces décorations honorifiques – l’une des plus hautes distinctions universitaires – sont décernées chaque année en Belgique pour illustrer des figures scientifiques, des écrivains, des artistes, des personnalités politiques – très majoritairement étrangères ou à la fin de leur carrière. Des milliers d’autres diplômes honoraires sont délivrés dans le reste du monde selon le même principe, et, cette fois, les Belges peuvent être distingués.

«Evidemment, la concurrence internationale impose aux universités belges de faire comme les universités des autres pays, relève un professeur de sciences politiques à l’ULB. Le véritable bénéficiaire de la décoration, c’est celui qui la remet.»

Un professeur de l’ULB

Reprenons le cérémonial. Le recteur prononce un speech, avec force remerciements. Les «parrains» et «marraines» présentent les heureux récipiendaires, complimentés pour leur parcours, leur érudition, leurs compétences. Les honorés, à leur tour, déclament un discours. Dans le lot, on remet la médaille gravée au sceau de l’alma mater, on lit le diplôme toujours rédigé en latin, on glisse des références à des auteurs prestigieux. Un bon mot, aussi, pour faire rire l’assemblée. A la fin de la cérémonie, le tout frais docteur fait partie à part entière de la communauté universitaire.

Après Mai 68, beaucoup pariaient sur la disparition, en Belgique, de ce type de cérémonies. L’université prenant un coup de jeune, elle semblait devoir abandonner ce rituel hérité de l’époque médiévale. Plus de cinquante ans plus tard, c’est l’argument de l’ouverture au monde qui justifie le maintien de la tradition. «Evidemment, la concurrence internationale impose aux universités belges de faire comme les universités des autres pays, relève un professeur de sciences politiques à l’ULB. Le véritable bénéficiaire de la décoration, c’est celui qui la remet.»

«C’est l’occasion de tisser des liens entre enseignants et entre universités ou de souligner des relations que nos équipes ont avec des personnalités de haut vol», ajoute Didier Moreau, attaché de presse à l’ULiège. Pour attirer des figures internationales de la science, il leur faut proposer un cérémonial sur le modèle des universités anglo-saxonnes, notamment pour la remise des diplômes. L’ intérêt affiché, pour l’université, est d’associer son nom à celui d’une personnalité de premier plan. Si possible un prix Nobel, qui acceptera plus facilement de donner une conférence prestigieuse au sein de l’établissement hôte.

Lire aussi | Philippe, docteur « pour l’honneur »

Ce rituel revêt aussi une dimension symbolique interne. Dans sa présentation de ses DHC, l’ULB explique qu’à travers ces attributions, l’institution raconte «une partie de son histoire, celle des valeurs qu’elle défend et de la vision qu’elle promeut». L’UCLouvain parle d’«associer l’université à des hommes et des femmes, d’ici et d’ailleurs, de tous les continents, œuvrant pour la science, la culture, l’engagement à une meilleure humanité». Le sociologue Pierre Bourdieu (1930 – 2002), honoré à quatre reprises, y voyait le fonctionnement d’un «club d’admiration mutuelle» facilitant les échanges entre «détenteurs de positions académiques importantes». L’ ULiège évoque le «reflet de son ouverture et de son implication citoyenne».

Pour l’heure, les universités mènent cependant plusieurs réflexions. N’y a-t-il pas, au fond, trop de doctorats honoris causa? A l’ULiège, par exemple, il est question de «retrouver une forme de sobriété», c’est-à-dire d’en réduire le nombre, histoire de ne pas diluer la portée symbolique et la valeur du diplôme.

Mandela, Senghor, Walesa…

Bien sûr, le diplôme se mérite. La plupart des règlements insistent sur des qualités morales du docteur honoraire, comme la probité. Un autre critère déterminant est la reconnaissance par les pairs. En résumé, les noms des sélectionnés sont soit proposés par les facultés, soit par les autorités, autour d’un thème commun fixé par l’université («Penser autrement», «Art et science», «La liberté d’expression»…). A l’arrivée, c’ est le conseil académique – à savoir l’ensemble de l’institution, les recteur, doyens et étudiants – qui approuve le choix des récipiendaires, par vote à la majorité qualifiée. Puis les heureux bénéficiaires sont prévenus et la cérémonie est organisée – il faut en général une bonne année pour l’ensemble de la procédure.

Quand la liste des lauréats émane des facultés, ce sont des figures scientifiques de haut vol qu’on y trouve presque invariablement. En revanche, ce n’est pas le cas lorsque la sélection est issue des autorités académiques.

Mais que se passe-t-il quand un honoris causa échoue à rester à la hauteur des valeurs prônées par les universités? Car aucune d’elles n’y échappe. Que faire du diplôme attribué au prix Nobel de la paix à la Birmane Aung San Suu Kyi par l’UCLouvain, en 1998, pour sa résistance prodémocratique face à la junte militaire, mais dont l’attitude face aux violations des droits fondamentaux des Rohingyas en Birmanie suscite le malaise? L’université a privé Aung San Suu Kyi de la chaire qui portait son nom, pas de son DHC. Que faire aussi de ceux décernés à l’ancien animateur et ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, par l’UMons, ou à l’ancien ministre et ex-chef du Fonds monétaire international Dominique Strauss-Kahn, par l’ULiège? Le premier était visé par une enquête pour viol et agression sexuelle (classée sans suite, à la mi-septembre, pour prescription) ; le second a été accusé de viol (les poursuites pénales ont été abandonnées, un accord financier ayant réglé l’affaire au civil). Les ôter? En réalité, le retrait d’un doctorat honoris causa n’arrive jamais. Ainsi, ni l’ULiège ni l’ULB n’ont révoqué celui qu’elles avaient attribué à… Joseph Staline, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici