Émile Verhaeren, chantre de la Flandre

Héraut du progrès, de la modernité et de l’Europe, le poète belge incarna la conscience d’un pays, au point qu’on dit un jour qu’il parlait au nom de toute la Flandre. La Grande Guerre jettera une ombre définitive sur l’amitié qui le liait à Stefan Zweig. Une exposition lui rend hommage au musée des beaux-arts de Tournai.

Le général de Gaulle disait des ciels flamands qu’ils étaient intelligents. Militaire lettré, peut-être avait-il lu les textes d’Emile Verhaeren, poète belge d’expression française (Saint-Amand, près d’Anvers, 1855 – Rouen, 1916), fils de l’Escaut donc, membre du mouvement La jeune Belgique, qui avait décrit avec fougue une Flandre qu’il chérissait. Les vents, les pluies, les orages des Polders auxquels Jacques Brel, sans contredit, ne fut point indifférent, marquant ses chansons des puissants accents de son illustre aîné. Ce vent du nord, écoutez-le vouloir, écoutez-le tenir, écoutez-le craquer, qui lui inspira peut-être bien ses Flamandes à lui, qui dansaient sans rien dire, lors que Verhaeren avait déjà célébré sous le même titre la robuste santé flandrienne (Les Flamandes, 1884) en même temps que sa piété mystique (Les Moines, 1886).

Retour d’un complexe ?

Mais, au siècle dernier finissant – le XXe – , qu’apprirent nos écoliers de ce héraut de la modernité qui, par une cynique ironie, devait mourir, en 1916, écrasé par un train en gare de Rouen, à l’orée de la soixantaine à peine ? Qu’apprit-on sur les bancs de toute une littérature belge qui sans doute, de Rodenbach à Maeterlinck, de Crommelynck à Lemonnier, de Charles De Coster jusqu’à Michel de Ghelderode même, dut pâtir d’un vieux complexe en regard de la France, reine des Gaules, qui imposait ses lettres à ces » banlieusards de la culture française » qu’étaient les Belges, désespérément ? Qu’apprit-on aussi bien d’Emile Claus, de Constantin Meunier, de James Ensor, de George Minne, de Frans Masereel ou de Théo van Rysselberghe, pour ne citer que quelques exemples d’artistes magnifiques ?

N’était le besoin de complaire à leurs lecteurs belges, les dictionnaires français classiques saluent tout aussi parcimonieusement la mémoire du grand poète. Mais justice à présent lui est sagement rendue avec l’exposition Emile Verhaeren : lumières de l’Escaut, lumière des arts, déployée au musée des beaux-arts de Tournai (1), le seul musée conçu par Victor Horta. Hormis le palais des beaux-arts de Bruxelles.

Reconnaissance internationale

« Par-dessus la terre de ses pères, son amour allait vers l’Europe, vers le monde tout entier : plus que le passé, il aimait l’avenir

Soulignons dès lors avec Marc Quaghebeur, auteur d’un très beau volume composé avec Christophe Meurée en vue de cet événement (Des lueurs du fleuve à la lumière de la peinture. Emile Verhaeren et les siens), le superbe relief historique qu’il confère au tournant du XXe siècle. » Si la génération fin de siècle qui porta la reconnaissance internationale de la Belgique à un point inégalé avait donné maintes prémices d’une conscience nationale subtile, c’est à l’occasion du viol du territoire et de la neutralité du Royaume par les armées de l’empereur Guillaume II de Hohenzollern qu’elle découvrit jusqu’à quel point elle était liée au pays natal. Elle avait été jusqu’alors une génération foncièrement préeuropéenne et internationaliste, enracinée dans son histoire mais sans y attacher une importance exclusive. Verhaeren ne peut donc qu’évoquer l’autre qu’il devint alors après août 1914, au point de dédier les pages de La Belgique sanglante à celui qu’il avait été. Cette fois, la nuit opaque semblait l’emporter. Le sursaut vers la lumière et la civilisation identifiées au pays des van Eyck et de Brueghel n’en fut que plus vif. Logiquement, Verhaeren prit donc figure de poète national à l’heure de sa disparition tragique à la fin de l’année charnière du conflit. »

Crise et réenchantement

Mais, entre-temps, on nous apprend que Les Soirs (1887), Les Débâcles (1888) et Les Flambeaux noirs (1890) avaient exprimé, en Emile Verhaeren, toute l’intensité d’une grave crise morale. Etait-ce métaphysique, en cet homme solide comme le roc ? Déjà, les relations intimes de Verhaeren avec le catholicisme n’avaient plus rien de religieux : il n’y avait plus en lui qu’une admiration d’ordre esthétique et poétique pour la noblesse romantique de ces rites, qu’une piété morale envers le passé. Après quoi, il préféra envisager la beauté poétique d’un monde moderne réenchanté par la société industrielle, les nouvelles énergies, les machines. Acquis à un socialisme fraternel, solidaire de l’avenir humain, mais hostile en revanche à l’esthétisme des décadents, des parnassiens et des symbolistes, convaincu plutôt d’un progrès qui l’installe dans la lignée de Nietzsche, de Hugo ou de Walt Whitman, il dresse un catalogue lyrique d’une rare puissance évocatrice : Les Campagnes hallucinées (1893), Les Villages illusoires (1895), Les Villes tentaculaires (1895), Les Visages de la vie (1899), Les Forces tumultueuses (1902), La Multiple Splendeur (1906), Les Rythmes souverains (1910), Les Blés mouvants (1912). Ainsi, outre qu’un témoignage attendri pour sa chère épouse Marthe, une nouvelle apologie de son pays natal en forme de pentalogie, Toute la Flandre (1904-1911).

Partageant sa vie entre le boulevard du Midi, à Bruxelles, et Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne, où il dînait avec Rilke et Romain Rolland, Emile Verhaeren avait aussi rencontré, sur ces entrefaites, le jeune prodige autrichien Stefan Zweig, écrivain d’un cosmopolitisme précurseur, dont toute l’Europe s’affriandait du talent torrentiel. A cinq reprises au moins, celui-ci vint passer l’été chez Verhaeren, qu’il nommait son » cher Maître « , en sa modeste demeure – une grange réaménagée – du Caillou-qui-bique, hameau sis non loin d’Angreau, à quelques lieues de Valenciennes et de Quiévrain. Entre la forêt et la campagne, quand un violent rhume des foins ne contraignait pas le poète flamand à se réfugier à Ostende au mois de mai, en pleine tempête de pollens, quand l’air vivifiant de la mer du Nord avait le don de lui apaiser les bronches.

Zweig et l’astre de sa jeunesse

Dans les Souvenirs sur Emile Verhaeren de Stefan Zweig, parus en 1931 dans Pages de Flandre, Franz Hellens raconte que, lors de sa première rencontre avec Stefan Zweig à Vienne en juin 1914, il avait pu se rendre compte » de la ferveur et du culte » qu’il professait pour l’auteur des Villes tentaculaires et des Forces tumultueuses. Zweig venait d’ailleurs de lui consacrer, en 1910, » l’étude la plus complète, la plus chaleureuse et la plus pénétrante qu’on ait écrite sur son oeuvre « . Son Emile Verhaeren, traduit alors au Mercure de France, réédité en 1985 chez Belfond et paru depuis en Livre de poche.

Stefan Zweig, évoquant » l’astre de (sa) jeunesse « , écrivait ainsi : » L’oeuvre de Verhaeren me tomba de bonne heure entre les mains. J’ai cru d’abord que c’était pur hasard, mais depuis longtemps je sais que je dois cette rencontre à une de ces coïncidences qui sont dans la destinée de l’homme le seul et peut-être l’unique fait inéluctable qui naisse avec lui. » Tout subjugue Stefan Zweig dans cette oeuvre : » La puissance avec laquelle elle traduit les forces du monde moderne, industrie, urbanisation, masses ouvrières. » Bref, il salue en lui un » contemporain essentiel « , rendant un hommage appuyé à l’âme flamande et à une voix européenne avant la lettre. Ce qui lui fait encore dire que l’enfant de Saint-Amand (2), était devenu » le plus grand de nos lyriques d’Europe et peut-être le seul des hommes de nos jours qui ait eu la conscience claire de ce que le présent enfermait de poésie « .

Un homme bon et tranquille

» Et en vérité, poursuit Zweig, nous, les amis de Verhaeren, formons aujourd’hui, partout, dans tous les pays de l’Europe déchirée, une communauté d’amour, une paroisse au milieu des nations. La méfiance à l’égard des humains lui était odieuse. » Il était un homme bon et tranquille, fumeur de pipe, confiant et sans mépris. Pourtant, autour de lui, des esprits malfaisants s’appliquaient à le détacher de ses meilleurs compagnons, Camille Lemonnier par exemple, ou encore Van de Velde et le peintre Montald, ou bien à susciter une rivalité entre lui et Maeterlinck, de près de dix ans son cadet, à l’époque où celui-ci se voyait décerner le prix Nobel, qui tout d’abord avait été proposé ex-æquo entre eux. Heureusement, ce qu’on pensait de lui, lui était indifférent. Etre simple, il se moquait du qu’en-dira-t-on. Et en littérature, il se montrait de même, souverain absolu, sans morgue aucune.

Les petits pieds coupés

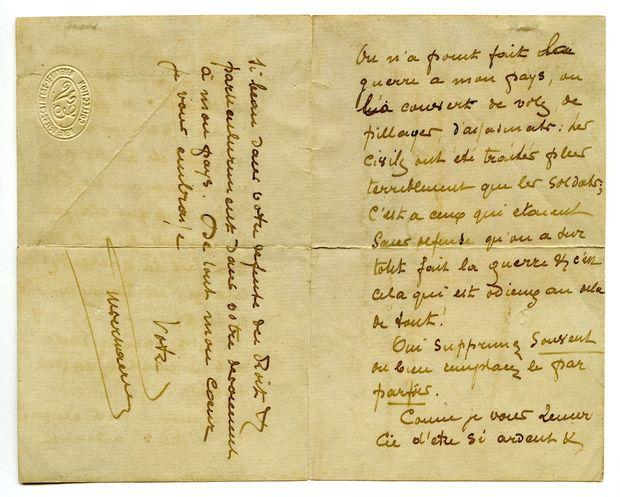

» Par-dessus la terre de ses pères, son amour allait vers l’Europe, vers le monde tout entier : plus que le passé, il aimait l’avenir […]. » Toute la vie est dans l’essor, disait-il par des moments d’extase où le créateur vieillissant devenait passionnément jeune. Pourtant, c’est un autre Verhaeren qui se lève au matin du 2 août 1914, jour de l’ultimatum allemand lancé à la Belgique. Une germination aussi lente que brutale lui fera publier, avec un écho retentissant à l’étranger, un poème intitulé La Belgique sanglante, dénonçant le » sadisme germain » qui faisait couper les pieds aux petits enfants. » Oh ! quel triste soleil, en Flandre, / Et des hameaux en feu, et des villes en cendre, / Et de la longue horreur, et des crimes soudains, / Dont avait faim et soif, le sadisme germain. »

Découvrant ce poème le 9 novembre dans la Neue Freie Presse, Stefan Zweig s’en émeut, ou plutôt s’en indigne, jusqu’au désespoir. C’est la brouille finale entre les deux hommes : » Verhaeren vient de publier un poème qui est sans doute la chose la plus stupide et la plus odieuse qu’on puisse imaginer. » Il confie aussitôt son désarroi à son » cher Ami » Romain Rolland : » […] Un abîme m’engloutit. Vous devez savoir ce que Verhaeren signifiait pour moi […] « . Zweig, aveuglé par son pacifisme, s’en excusera, mais un peu tard.

1) Emile Verhaeren : lumières de l’Escaut, lumière des arts, au musée des beaux-arts de Tournai, jusqu’au 18 décembre.

(2) Musée Emile Verhaeren, à Saint-Amand : www.emileverhaeren.be/fr

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici