Dans les coulisses du sommet de l’OTAN avec Alexander De Croo (reportage)

Alexander De Croo participait, fin juin, à Madrid, à un sommet de l’Otan décrit comme «historique» par les observateurs et par ses participants. Le Vif s’est glissé dans sa (minuscule) valise.

Il voyageait léger, à la tête de la plus petite délégation des trente alliés de l’Otan. Léger parce qu’Alexander De Croo est très fier de réussir à plier deux costumes très serrés et de pouvoir les caser dans sa petit valise à roulettes. «Le tout, c’est de mettre un truc rigide, comme une plaque, à l’endroit où on le plie», précise-t-il. Et léger parce que le Premier ministre belge se déplace, dit-il, avant tout pour défendre les classes moyennes de son pays, «cette population qui souffre à cause de la guerre, parce qu’elle en subit les conséquences économiques».

D’ailleurs, il a pris un avion de ligne pour y aller. Il y était bien discrètement assis à la place 1F, tout à l’avant, occupé à relire ses papiers sur lesquels il était écrit que les classes moyennes de notre pays souffrent, avec un siège d’écart avec son épouse, qui devait l’accompagner au dîner de gala offert par le roi d’Espagne le mardi soir, et qui ferait le mercredi matin un «petit déjeuner de travail» avec la First Lady des Etats-Unis et la conjointe du Premier ministre grec. Et puis, avant, pendant et après l’atterrissage, le commandant de bord trilingue de l’avion de ligne a informé les voyageurs de la classe économique qu’ils devraient attendre que la quinzaine de défenseurs des classes moyennes en mission officielle aient quitté l’appareil pour en descendre à leur tour, et tous les passagers ont soupiré.

«En plus, il a fallu qu’il le dise quatre fois, merde!», se plaindra plus tard Alexander De Croo. Il reprendra le jeudi, avec Ludivine Dedonder, un petit avion de la Défense, histoire d’arriver à l’heure au kern prévu à 19 h 30. Et de ne pas entendre le soupir des classes moyennes recouvrir un train d’atterrissage.

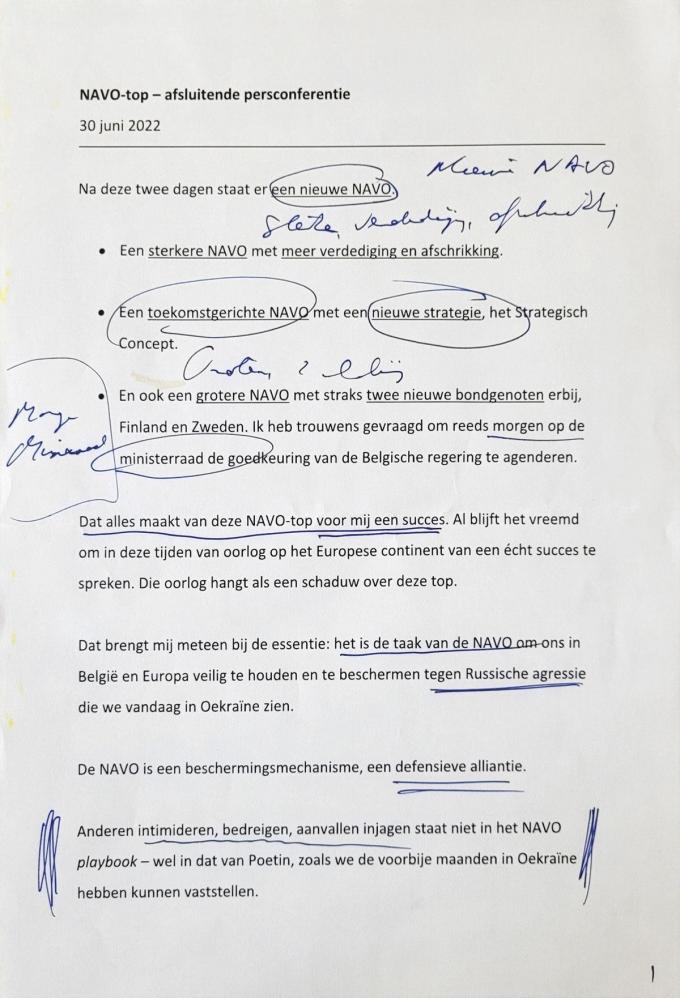

La «nieuwe Navo» au bic

Les 28, 29 et 30 juin, à Madrid, donc, les trente pays membres de l’Otan étaient invités, avec quelques autres, par son secrétaire général, Jens Stoltenberg, à trois jours de réunion «historique».

Si historique que «Wij hebben een nieuwe Navo», fanfaronna Alexander De Croo, lors de sa conférence de presse de clôture, jeudi 30 juin, avec à peine 45 minutes de retard sur l’horaire prévu, et juste après que le Premier ministre slovène eut cédé la petite salle de presse numéro 3 – il y en avait quatorze, séparées par d’immenses toiles noires, tendues depuis le gigantesque plafond du monumental hall d’exposition qui accueillait l’événement.

Excepté la salle numéro 10, pour photographier les bilatérales, il n’y a pas plus petit que la salle numéro 3. Dans celle d’à côté, qui est bien plus grande que la salle numéro 3, mais beaucoup moins que la salle numéro 1 où allaient arriver Joe Biden et, plus tard, Recep Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron parlait beaucoup plus fort que le Premier ministre slovène et qu’Alexander De Croo, si bien que les grandes phrases françaises recouvraient les petites formules slaves et flamandes. Peut-être une question de sono. Ou bien parce que ces gens-là aiment moins voyager léger.

Mais bref.

«Een nieuwe Navo», l’expression est imprimée en flamand et soulignée sur le texte du discours rédigé avec ses communicants, préparé avant les plénières et corrigé après. Alexander De Croo l’a aussi entourée au bic. Il l’a même réécrite juste à côté, de ses lestes pattes de mouche primo- ministérielle. Il veut vraiment insister parce que c’est très important.

Il faut dire qu’en plus d’avoir accepté d’accueillir la Suède et la Finlande, l’Otan a aussi révisé son «concept stratégique». Le précédent, daté de 2010, installait la Russie en «partenaire», et il semblerait que ça ne soit plus trop le cas ces temps-ci.

Les classes moyennes et les «bullies» belges

«Ce concept établit que la Russie est notre adversaire, notre ennemi», commentera Alexander De Croo, sur son pupitre, à côté de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et devant une petite poignée de journalistes, surtout flamands, et quelques membres de la délégation qui voyage léger. Il répétera aussi qu’il n’y a plus d’autre possibilité, aujourd’hui, pour calmer la colère des classes moyennes, que d’aider l’Ukraine à gagner la guerre. «On a fait des efforts énormes. Les sanctions économiques font souffrir la Russie, mais elles font également souffrir nos entreprises, notre population et nos comptes publics. La seule solution, désormais, c’est que l’Ukraine l’emporte sur le terrain militaire. Ce sont nos “bullies”, les points que nous avons défendus lors des discussions. On a tout fait, depuis des semaines, pour pousser le texte dans cette direction», nous a-t-il ensuite communiqué.

Il l’avait déjà dit au Parlement, en français et en flamand, la semaine d’avant. On a pu le voir parce que les séances de la Chambre sont publiques.

Il l’avait expliqué le 27 juin, en anglais, à Bruxelles, invité par le German Marshall Fund en prélude au sommet. On a pu le voir parce que c’était retransmis sur YouTube.

Il l’avait redit, en flamand d’abord puis un peu en français à quelques journalistes surtout flamands, le 28 juin, tout juste sorti de sa berline, appuyé sur un pupitre posé dans le jardin de la résidence de l’ambassadeur belge à Madrid, Gerard Cockx – mais, entre Belges, on l’appelle par son vrai nom, Geert.

Il l’avait répété le 29, à 9 heures, en anglais, à la «Public Forum session on Nato in an Era of Great Power Competition» (NDLR: séance du Forum public sur l’Otan à l’ère de la concurrence entre grandes puissances), avec le Premier ministre australien, le Premier ministre espagnol et la ministre britannique des Affaires étrangères, entre deux étages de l’immense centre de congrès madrilène, juste après avoir été accueilli sur le tapis bleu par le Secrétaire général, et juste avant que le sommet ne commence vraiment. On n’a pu le voir que sur YouTube parce que la Public Forum session n’est pas si public que ça: il n’y a que ceux qui ont un badge bleu qui pouvaient y accéder.

Il l’avait rabâché en anglais, dans le temps de parole de trois minutes qui lui était alloué – «Et moi, je m’y suis tenu, je suis un des seuls. Le Polonais, lui, je pense qu’il a pris quinze minutes» – après le discours du Secrétaire général, lors de la première séance plénière du sommet, mercredi en matinée. On ne l’a su que parce que ses communicants nous ont envoyé son discours, qui n’est pas retransmis sur YouTube, et parce que la salle du conseil où se tiennent les séances plénières n’est accessible qu’aux chefs d’Etat et de gouvernement, qui ont un pin’s spécial, à quatre facettes (en héraldique, on dit «écartelé») épinglé au revers du veston, et à un seul conseiller par personne, avec un badge bleu très spécial. Pour Alexander De Croo, c’est soit son chef de cabinet chargé des questions internationales, Peter Moors, soit son collaborateur chargé des questions de défense, Sven Van Loo.

Et puis, enfin, il le rereredira encore une dernière fois, à la fin de la conférence de la petite salle de presse numéro 3. Mais pas en flamand ni en anglais. «Je vais le répéter, mais en français, alors», il a fait en souriant, parce que, dans la salle, il y a un journaliste de la radio suisse qui parle français avec un accent italien et qui n’a, du coup, pas compris ce qu’avait dit le Premier ministre belge en flamand.

Ça, on a pu le voir parce que les quatorze salles de presse sont accessibles à ceux qui ont un badge jaune, à savoir les journalistes qui se sont fait accréditer.

«It’s quite a walk»

Parce que les coulisses, dans un sommet de l’Otan, elles ne sont pas fort accessibles, en fait.

Le centre de congrès de Madrid s’appelle Ifema. C’est un complexe séparé de l’aéroport par seulement quelques centaines de mètres d’autoroutes et de zonings industriels, juste sur le flanc nord-est de Madrid, à une petite dizaine de kilomètres du centre. Mais ces jours-là, toutes les autoroutes qui enserrent l’Ifema sont fermées. Barrées de policiers et de militaires, elles ne sont ouvertes qu’aux convois officiels et aux bus chargés de congressistes dûment badgés. Pour parvenir au centre de congrès, les journalistes qui ont un badge jaune n’ont qu’un chemin: ils doivent prendre une navette, qui part d’une petite école, à trois kilomètres de là. Une fois déposés à l’entrée, ils doivent passer au détecteur de métaux, allumer leur ordinateur devant un policier qui y applique un autocollant si ça lui va, traverser deux halls vides, contourner le hall dans lequel se trouvent ceux qui ont des badges d’autres couleurs, et monter jusqu’au vaste étage qui est dévolu aux médias, deux volées d’escalators au-dessus de là où se passe officiellement le sommet. «It’s quite a walk», exhale, avec un accent allemand, le vieux journaliste essoufflé et suant qu’on dépasse.

Il y a donc de la distance, beaucoup, entre les coulisses et la scène. La grande salle des plénières n’est autorisée qu’aux chefs d’Etat et de gouvernement et à leurs conseillers au badge bleu avec un trait rouge. Eux, ils peuvent aller partout ailleurs. Les plus petites salles où se rencontrent les ministres de la Défense et des Affaires étrangères ne sont autorisées qu’à ces derniers et à leurs conseillers avec un badge bleu. Ils peuvent aller partout sauf dans la grande salle des plénières quand elles s’y tiennent. Les autres porteurs de badge bleu ne peuvent pas entrer là, mais peuvent rester dans la «listening room» où attendent et écoutent plusieurs dizaines de personnes, et où on peut manger et boire. L’accès à ces salles est barré par des policiers militaires qui vérifient les badges, et qui ne laissent entrer que les badges bleus et les badges verts des centaines de travailleurs qui passent pour ranger, nettoyer, livrer et organiser.

Entre la salle du conseil, les salles attenantes pour les plénières de ministres moins importants, la «listening room» et l’étage des journalistes, outre les deux volées d’escalators, il y a aussi les quatorze salles de presse dessinées par ces grandes toiles noires pendues au plafond qui ne filtraient pas les décibels d’Emmanuel Macron.

Entre les coulisses et la scène, il y a donc des centaines de mètres d’escalators pentus, de murs épais, de lourdes toiles sombres, de Public Forum et de policiers armés que n’impressionne pas un bête badge jaune tout juste bon à monter dans un bus et à s’asseoir sur une table vernie de l’immense étable de l’étage aux journalistes.

Même s’il y a des badges jaunes un peu moins jaunes que les autres, avec lesquels il est plus facile d’impressionner un policier armé. Un gentil diplomate l’avait expliqué la veille, dans le jardin de la résidence de Geert/Gerard, l’ambassadeur de Belgique en Espagne: «Dans la diplomatie, il y a trois types de relations: les bilatérales, les multilatérales, et les multilatérales avec les Américains.»

Lire aussi | Poutine fustige « l’impérialisme » de l’Otan

Sixteen rue de la Loi

«Ah, White House?», a dit par exemple un de ces policiers armés, qui gardait l’entrée de la «listening room», à la dame qui voulait entrer juste devant nous. «Yes, I’m a White House correspondent», lui a-t-elle répondu. «Of course, you can come in», lui a-t-il dit en s’écartant pour la laisser passer.

Et puis, il s’est remis droit et il nous a regardé pile dans les yeux.

Il a serré la crosse de son revolver dans sa gaine, et il a tendu son menton vers nous.

«I’m a Lambermont correspondent», lui a-t-on lancé en montrant notre badge jaune.

«Qué?», a-t-il demandé.

«Lambermont and even sixteen rue de la Loi», a-t-on essayé, pour l’impressionner encore plus.

«I don’t understand, get out of here, you are not allowed here, pschiiit», a-t-il fait, tendant de la toile et dressant des escalators entre le locataire du Lambermont défenseur des classes moyennes belges et nous.

C’est comme ça que les coulisses, dans un sommet pareil, sont particulièrement surveillées. Plus qu’ailleurs, sur ce marché-là de l’information, ce sont les offreurs qui ont le capital, et les demandeurs qui tendent la main. Au moment où il le trouve le plus opportun, le badge bleu ou le pin’s écartelé gravira deux rangées d’escalators et viendra à son aise raconter aux journalistes de son pays ce qu’il a envie qu’ils sachent ou ce qu’il veut qu’ils disent. Et ils le diront.

Sous la diplomatique protection du terme de «briefing informel» se déploient les articles dits de coulisses, qui gonflent les journalistes de fierté. Ils n’offrent le plus souvent que la version intéressée du principal dispensateur d’informations, généralement la plus puissante personne d’un pays, qui passe d’un hall à un autre. Après la première séance plénière du sommet, le 29 juin, vers 14 heures, Alexander De Croo vint expliquer à une toute petite douzaine de journalistes belges qu’il n’y avait pas d’autre solution, pour contenir la colère des classes moyennes appauvries, que d’aider l’Ukraine à gagner la guerre. Terminant de relire ses notes en s’étonnant que «le Polonais n’ait pas fait de remarque hostile, alors qu’on le craignait», le Premier tapait la table de la main et concluait son briefing informel. «Bon, il est temps d’aller manger quelque chose.» Il l’avait dit en flamand surtout, mais il devrait attendre avant de manger le riz pas assez cuit que servait la cantine. Parce que deux des quatre journalistes envoyés par des médias francophones belges ne parlaient pas flamand, qu’ils étaient même Français, ne s’occupaient jamais vraiment de sujets belges, et n’avaient pas compris grand-chose à la situation des classes moyennes belges et aux engagements militaires de la Belgique. Il a donc dû répéter lentement ses “bullies”. C’est encore plus confortable quand on veut faire passer un message, ça. «Vous n’êtes pas là que pour regarder la télé, hein», comme dit Alexander De Croo, assis sur son monopole d’offreur de coulisses.

S’il ne se passe rien, c’est qu’il se passe quelque chose

C’est un paradoxe dont se préoccupent peu les monopolistes de coulisses, mais ce n’est, de toute manière, pas vraiment dans ces salles, même les plus inaccessibles, que l’histoire se fait. Parce que sur la scène dont les coulisses sont inaccessibles, il ne se passe rien: lorsque les chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent solennellement, c’est qu’ils n’ont plus rien à se dire, et chacun lit le texte qu’il s’est préparé, sans qu’aucun échange ne s’ensuive. «On pourrait se dire que, puisque tout se fait dans le parcours vers le sommet, le sommet en lui-même ne sert à rien. Mais en fait c’est parce qu’il y a le sommet qu’il y a ce parcours qui sert à quelque chose», remarquait, presque philosophe, Alexander De Croo, juste avant d’entamer la dernière séance plénière, le 30 juin au matin. «Ici, tout est déjà décidé. A Bruxelles, on n’aurait pas fait durer ça plus d’une journée…», il signale, toujours avec ce goût du voyage léger.

Si une plénière est spectaculaire, c’est que le spectacle sera annulé, comme au plus fort de la paralysie de l’alliance, sous la présidence de Donald Trump. Mais si rien ne se joue sur la scène, c’est que tout s’est bien joué ailleurs.

Le rituel ne laisse jamais de place à l’histoire pour se faire.

Comme mardi soir, au Prado, où Alexander De Croo et son épouse, à côté de la «first lady» du Montenegro, qui ne parlait pas anglais – «elle avait un interprète, mais ça manquait de fluidité, il faut dire» – et son homologue roumaine – «avec elle, ça allait» –, étaient comme tous les autres invités par le roi d’Espagne à un souper de gala. «Tout se passait en dehors, puisque Stoltenberg, le Finlandais, le Suédois et le Turc n’étaient pas là. Quand on a vu que leurs chaises étaient vides, on savait très bien ce qui était en train de se passer, et en sortant de là tout le monde savait que c’était gagné…». C’est donc parce qu’il ne s’est rien passé sous les yeux d’Alexander De Croo que les grandes choses se sont produites, et qu’une «nieuwe Navo» pourra contribuer à apaiser la colère des classes moyennes belges.

Avant ces rituels granitiques, et pendant les interstices de liberté dans la pierre dure des formalités, se remplissent les vraies missions. «Moi, j’ai toujours une petite liste de ceux à qui je dois parler. Ici, c’était le Norvégien et le Finlandais, pour des questions d’énergie, la Néo-Zélandaise parce qu’on a signé un accord de libre-échange, et l’Australien, parce qu’on a une mission économique l’an prochain», énumère Alexander De Croo, qui s’est lui fait alpaguer par la Première ministre estonienne, parce qu’elle se demande comment faire avec les réfugiés ukrainiens qui reçoivent des aides sociales mais qui sont retournés en Ukraine. «Du coup, je fais vérifier comment on gère ça chez nous.»

Les microsiestes de Viktor Orban

Mais entre les interstices, il y a la pierre de la solennité. Dure comme ce coffre dans lequel les participants au pin’s écartelé doivent enfermer leur téléphone portable, avant que ne commence la séance. «Là, l’Albanais s’est fait engueuler, parce qu’il l’avait pris avec lui mercredi matin», rigole le Premier ministre en scrollant sur le sien – «oui, on a un kern ce soir, un demain, et un samedi.»

C’est ainsi que pendant les heures que durèrent ces trois sessions plénières sans coulisses, mercredi et jeudi, les plus puissants dirigeants du monde occidental n’ont eu aucun contact avec ce monde extérieur où tant de choses peuvent se produire. Alors pendant ces longs moments qui passent lentement parce que l’histoire s’est déjà écrite, ils s’occupent comme ils peuvent, les pauvres. Certains écoutent attentivement, parce que ça a l’air important. D’autres moins, parce qu’ils savent que ça ne l’est pas vraiment. Il paraît, notamment, que le Premier ministre hongrois a un don pour la microsieste.

Celui que l’ordre alphabétique a assigné à la droite d’Alexander De Croo, le Premier ministre albanais, Edi Rama, en a plusieurs autres de dons. Au moins deux.

«D’abord, dit son voisin belge, il a un humour assez macabre, absolument génial, qu’il utilise pour amener ses démonstrations. Mercredi soir, au souper transatlantique, il nous a raconté l’histoire du ministre albanais en visite officielle en Chine, dans les années 1980. Le gars s’achète de nouvelles chaussures, et jette les vieilles dans la poubelle de sa chambre d’hôtel. Mais à chaque ville qu’il visite, il retrouve sa vieille paire de chaussures dans sa nouvelle chambre d’hôtel. Et là, Rama nous dit: “Imaginez ce que c’est maintenant que les Chinois ont Internet, le GPS et la 5G…”.»

Et puis, il y a la peinture. «Il me fait la même blague à chaque fois. Pendant que les autres parlent, il dessine. Et puis, à la fin de la séance, il me file le dessin et dit: “I’m gonna make you rich!”.» Certains de ses dessins, sur le marché de l’art de Tirana, se vendent à plus de 4 000 euros. Grâce à Alexander De Croo, celui qu’Edi Rama a signé sur son bloc-notes au logo écartelé est ici gratuitement à la disposition de chaque lecteur, qui peut le découper, et même essayer de le vendre.

C’est ainsi, aussi, qu’un Premier ministre peut lutter contre la hausse du coût de la vie depuis un sommet de l’Otan. Et montrer qu’il sera toujours là pour les classes moyennes qui souffrent.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici